後記

二○○九年,我把在成大的兼任辭掉,正式過退休生活。此時,我已七十八歲,想起老來無依的不方便,不得不赴美國與我的一對兒女同住,但是,每年我們還是回台南我們那老房子裡住一段時間,會一會親友,見一見鄰居,也希望在未來的日子裡,在健康許可之下,間或去大陸旅遊,訪問,也有可能去南京看姐姐,到濟南看小妹及至牡丹江看我的弟媳淑敏。

總括我的一生,平凡至極,與我同一時代的人,有的所受的苦比我更大、更多。由他們來寫自傳,更具標竿意義。但是,在美國常被人問起:「當年,你是如何離開大陸的?」我常苦笑以對,不談則已,一打開話匣子,則不是三言兩語可以講的清楚。

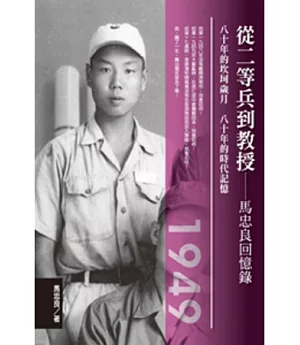

又在成大教書時,看到有些學生頹廢,在堂上,間或講些一九四九年離開大陸時如本書中的片斷,譬如:「青島賣鞋記」、「閩道難」及離開大陸後「澎湖從軍記」、「大學生活」,及兩次留美的經驗,來激勵他們。

與我相處久的同仁也很好奇,一個十七歲的孩子如何離開大陸?如何在台灣生存?同仁於聽了我的故事後,一致的表示:「何不寫出來?」

促我寫此自傳的另一因素是溯自一九九六年的九九重陽節。

那個九九重陽節餐會的目的是向「文藝老兵」致敬,由文建會主辦,個人忝列其中。

會中曾與時任《聯合報》副刊主編□弦兄不期而遇,也恰在此時,秦嶽詩兄將自我處借去的,我們六個人的一張少年戎裝照片還我,我順手請□弦兄指認照片中的我,他一眼就認出了我,並端詳了照片中的每一個人後,對我說:「你將這幀照片的故事寫出來,如何?」

我大約花了五天的時間,寫了一篇題名為:〈軍中文藝的夥伴〉寄他。不料,他將拙作於一九九七年七月七日抗戰紀念日在「聯副」上刊出。稿子分為四天發表,想不到這篇東西竟引起了我們山東流亡學生識與不識的「轟動」,紛紛地打電話與我話往事,也使得我能有與那些失聯的五連弟兄們重溫「吃糧」的機會。此一小小「轟動」給我帶來莫大的鼓勵。

居住在紐約的莊信正兄,常與我通電子郵件,間或也以電話聯繫。他也常說我在大陸上有一段「不平凡」的經歷及在澎湖島上有一段坎坷的歲月,如果寫下來定會有趣。

最重要的是家人的鼓勵,做為人嗎,總要留點東西。

基於以上這些因素,我乃決定一試。

撫今追昔,我把這一切歸咎於時代及命運的捉弄,但是,在我的腦海裡至今仍出現這樣的疑問:

一、如果一九四八年,我沒有離開濟南市,我會怎樣?

二、如果一九四九年大動亂時,在流亡途中被攔截回去,我會怎樣?

三、如果在十七歲時,我沒有在澎湖島上被李振清及韓鳳儀強迫編入軍隊,會怎樣?

總括我的一生,在大陸生活了十六年,在台灣生活了六十一年及如今在加州居住了三年。

午夜夢迴,常回憶我這八十年來的坎坷歲月,越艱難的事越能記得,它們就像暗夜裡最燦爛的星,不時的向我閃爍。

我也常想起我那些「命」中的貴人,沒有他們的及時協助,我的前半生大概會更淒慘,後半生大概也不太可能過得若是。感恩之心油然而生,感恩便是我晚年的重點修持。

我闖了一生,闖出個名堂來了嗎?

答案是:沒有

然而我仍沒氣餒,如今能做的事只剩下讀書及筆耕,只是已瀕臨黃昏階段,能讀寫多少算多少了。

常有去舊金山漁人碼頭的機會,面對浩瀚的太平洋,內心之思緒澎湃不已,所謂家事、國事、天下事,都遙遠了,理不清,也道不明。但是,有一點是我想在這裡表達的,那就是寄語中國與台灣,無論將來的情勢如何發展,到了二十一世紀這個文明的節骨眼上,一切以「和」為貴,若再反目成仇,不是愚蠢,就是瘋狂。