一個台灣藝評人將其田野指向孤島問題,新冠疫情的隔離形成了難以抵達他方的介面,藝術家卻像是要表明:為了讓觀眾看到他所見的介面也是很類似隔離的東西。因為介面本身是後設的,我們在護目鏡上所描繪的風景也形成了風景的後設。

這些零星的孤島,成為作者藝評寫作的「起源」――而非介面──當作者將島視為起源,則是因為它們保存了差異,你可以說島也是作者所見的藝術,它們可見而清澈,儘管因起源而生的藝評雖是版本各異又不乏錯誤,但島卻總是意味著諸多的起源,與有限的權力。

本書特色

當代藝評人簡子傑的藝評文集與社會觀察報告

作者介紹

作者簡介

簡子傑

1974年生,國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所博士,現任教於國立高雄師範大學美術學系,曾擔任第14與第15屆台新獎觀察員提名人。第一份工作是廣告公司AE,往後在北部兩所藝術大學兼課近十年,期間曾任職於「一開始不妥協工作室」、《典藏—今藝術》資深主筆,並曾擔任2017台北美術獎評審,以及2016與2018年高雄獎觀察員。2000年成立藝術團體「後八」並參與國內外多項重要展覽。曾策劃2017年「缺牙鋼琴:劉秋兒個展」(伊通公園)、2016-17年「我願望散步島國只深深的凝視:連建興的荒景魔幻」(毓繡美術館)、2016年的「沒有血肉,沒有快感:高雅婷、趙瑜、林佳誼」(當代一年展)、「日日湯馬森」(双方藝廊),2015年「視肉」(采泥藝術),2012年「紐約遊歷計畫」(關渡美術館),2009年「抬頭一看,生活裡沒有任何美好的事」(誠品畫廊),2008年「砍錯z」(inFIDI space)。

Born in 1974, Tzu-Chieh Jian earned his doctoral degree in art creation and theory from Tainan National University of the Arts and teaches in the Department of Fine Arts, National Kaohsiung Normal University. He served as a nominator for the 14th and 15th Taishin Arts Award. He started his first job in an advertisement company as an account executive, and had since taught as a member of adjunct faculty at two art universities in northern Taiwan for almost a decade. During that period, he used to work concurrently as a project manager at the “Intransigent at the Beginning Studio,” a senior editorial writer of ARTCO, and an observer of 2015 Kaohsiung Awards. He also founded the artist group “Post-Eight” in 2000, since when it has participated in prestigious domestic and international exhibitions. His major curatorial works include Missing Key Piano (2017) at IT Park, Everyday Thomassons (2016) at Double Square Gallery, In the Flesh (2015) at Chine Gallery, New York Travel Program (2012) at Kuandu Museum of Fine Arts, Looking Up! Looking Down! (2009) at Eslite Gallery, and [Ctrl]Z (2008) at inFIDI space.

簡子傑

1974年生,國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所博士,現任教於國立高雄師範大學美術學系,曾擔任第14與第15屆台新獎觀察員提名人。第一份工作是廣告公司AE,往後在北部兩所藝術大學兼課近十年,期間曾任職於「一開始不妥協工作室」、《典藏—今藝術》資深主筆,並曾擔任2017台北美術獎評審,以及2016與2018年高雄獎觀察員。2000年成立藝術團體「後八」並參與國內外多項重要展覽。曾策劃2017年「缺牙鋼琴:劉秋兒個展」(伊通公園)、2016-17年「我願望散步島國只深深的凝視:連建興的荒景魔幻」(毓繡美術館)、2016年的「沒有血肉,沒有快感:高雅婷、趙瑜、林佳誼」(當代一年展)、「日日湯馬森」(双方藝廊),2015年「視肉」(采泥藝術),2012年「紐約遊歷計畫」(關渡美術館),2009年「抬頭一看,生活裡沒有任何美好的事」(誠品畫廊),2008年「砍錯z」(inFIDI space)。

Born in 1974, Tzu-Chieh Jian earned his doctoral degree in art creation and theory from Tainan National University of the Arts and teaches in the Department of Fine Arts, National Kaohsiung Normal University. He served as a nominator for the 14th and 15th Taishin Arts Award. He started his first job in an advertisement company as an account executive, and had since taught as a member of adjunct faculty at two art universities in northern Taiwan for almost a decade. During that period, he used to work concurrently as a project manager at the “Intransigent at the Beginning Studio,” a senior editorial writer of ARTCO, and an observer of 2015 Kaohsiung Awards. He also founded the artist group “Post-Eight” in 2000, since when it has participated in prestigious domestic and international exhibitions. His major curatorial works include Missing Key Piano (2017) at IT Park, Everyday Thomassons (2016) at Double Square Gallery, In the Flesh (2015) at Chine Gallery, New York Travel Program (2012) at Kuandu Museum of Fine Arts, Looking Up! Looking Down! (2009) at Eslite Gallery, and [Ctrl]Z (2008) at inFIDI space.

目錄

自序:所以我們無法壟斷能指 6

展覽評論

重拾感官:北美館的「食物箴言:思想與食物」13

王有邦,在海馬迴光畫館中的影像裝置 16

漁網、影像與石頭:區秀詒的棉佳蘭計畫 19

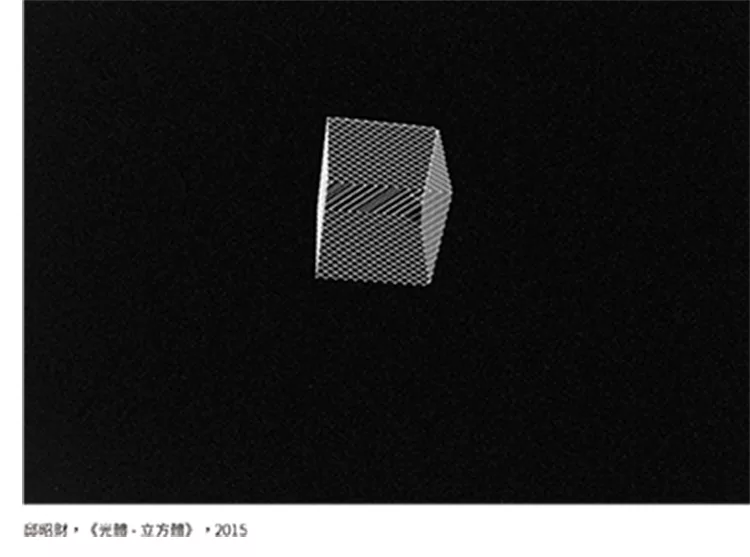

不可見的生產:邱昭財的「光.體」23

作為拯救的庫卡失誤:關於《黃翊與庫卡》的一些遐想 25

「我們是否上身過量」:張紋瑄的敘事機器 27

在帊德嫩神廟吶喊鸞劫!王咏琳的策展「我們都是時代的炮灰」32

再影像化、縫隙,以及兄弟:江忠倫的「溫柔鄉」35

把垃圾扔回運河!關於蘇育賢的《鳳珠》38

面對空缺的一項繪畫存有論提議:齊簡個展「穿越後花園」40

其實她不應該出現在這裡:張夏翡個展「那年夏天,我去台北了」43

推歪的框架:陳以軒個展「我出國了,然後我回來了」46

視或不見的窺視孔:「蘇匯宇個展:自瀆有害身心之說不可信」49

勞動的作品化:侯怡亭、廖建忠與賴志盛的近期創作 52

隱喻之光:「2015年牛俊強個展」55

他們演著被許哲瑜畫下來的故事:關於許哲瑜的《致信黃國峻》57

奇觀化的外部與自我保留:席時斌在當代館的「記憶之宮」59

悼亡與回望,高雅婷的「信仰的臨摹」64

張允菡個展:「其實我們什麼也不是」66

排拒心理意義的日常:關於邱建仁的「他處╱Once I Gaze at」68

李婷歡《圓的想像系列:空間》71

硬要說是:陳曉朋2016個展「指鹿圖」72

沒有什麼本來就是:河床劇團《開房間計劃─人生如是》75

生命政治時代的艱難表態:廖建忠的假裝學 77

底層視角:徐揚聰的現代雕塑─攝影─發光體 79

唯有在演出的破綻中:何明桂與阮永翰的「夢中擒人Dreamlover」85

藝術應該是一種可以認識的東西:悍圖社20年記 88

純粹與不純,我看「記憶的交織與重疊─後解嚴臺灣水墨」94

並非田野才能觸碰到的他人:「高雄獎夢幻隊與四道戰帖」99

在無止盡的替代中錨定真實:賴依欣的「破碎的神聖」104

在街道與我們之間,還有一座奇異的露台─回看改制為單一首獎的臺北美術獎 108

對於工具的「再─想像」:洪韵婷的「度」112

實況─那裡.然後╱然後.那裡 115

柔情與那些在旁邊的惡童:悍圖社 116

關於藝術,以及素語者那欲言又止的姿態──蔡海如在虛線上的藝術 121

已經找到我們夢想已久的所指─涂維政的《甲米神話遺跡》127

平行遊戲與藝術──「奧拉之城」131

自然的日常與物哀:李旭彬的「災難風景」135

時間作為事物的質地──關於王雅慧的「時間簡史」138

畫布的邊界就是世界的盡頭:關於吳東龍的「未定物」142

他完全在那之外──「黯黑的放浪者Π:幽游之域」146

我們都是副本人──「少年當代─未終結的過去進行式」151

關於描繪的「基礎練習」─蘇予昕的「用色拼字」156

民治議事廳的一道縐摺─關於丁昶文的攝影「先知與北方」157

從一變成多─關於劉柏村的「金剛演義」162

這風景既是主體也是政治──一個藝評人的2019年度回顧 167

在這座沒有動物的動物園裡,黃海欣的「祝你有美好的一天」172

或許是嗡嗡作響的歷史低鳴──關於「合力組裝米克斯」176

從未離開工廠的逃亡移工─蘇育賢的《工寮》180

是歷史入口也是當代出口─關於嘉義市立美術館開館展「辶反風景」183

他者性、旁邊以及諧擬──關於楊子強的《模糊時尚》188

「看山4─劉秋兒個展」191

「近視化影像研究─蔡濟安創作研究展」192

「委託製作─陳以軒個展」193

「美國時間─李珮瑜個展」194

「飛揚土製造:劉書妤×鄭文豪雙人聯展」195

「100─王瑀×高凡」196

「日常重建計畫─許玟蒂個展」197

「管寮時間─李珮瑜個展」198

「拾荒者一號─李宇雙×黃意婷×宋真×陳恩暄」199

「未完成,黃華成」200

「第四十二次對摺─何彥諺個展」202

《女口武林:蔡海如作品集1988-2020》204

「繞道而行」林裕軒策展 205

諧擬 207

「熱帶天堂─合界:張新丕個展」208

「夜色─李婷歡個展 210

教育現場

跨出校園或重啟邊界:2015藝大畢業展觀察 213

畢業班感言 217

「私」的出口──從「游擊隊」看「(北藝)藝術團體」的自我形象 218

(不)只是方法論而已──關於「當代藝術與田野調查」課程,老師的報告 222

問題意識─關於「藝術家教育」的兩種場景 225

策展論述

視肉:張嘉穎、何采柔、張紋瑄的多重敘事 231

「戰鬥之城」234

望向布魯托:關於「日日湯馬森」239

「我願望散步島國只深深的凝視:連建興的荒景魔幻」243

沒有血肉,沒有快感 247

缺牙鋼琴:劉秋兒個展 250

觀察員報告

社會動能轉向?──初審與決審的趨勢觀察 257

日常生活與政治議程:在「我們都是時代的炮灰」後 261

2015年度觀察報告 264

2016年度觀察報告 266

作為影像的島嶼──2017台北獎入圍作品觀察 268

南方,或交陪境─2017年幾個展覽所給出的世界觀 272

2018高雄獎觀察員報告 275

隔離與反摺──2020回顧 279

生命政治年代的獎項─從高雄獎到高雄獎 284

展覽評論

重拾感官:北美館的「食物箴言:思想與食物」13

王有邦,在海馬迴光畫館中的影像裝置 16

漁網、影像與石頭:區秀詒的棉佳蘭計畫 19

不可見的生產:邱昭財的「光.體」23

作為拯救的庫卡失誤:關於《黃翊與庫卡》的一些遐想 25

「我們是否上身過量」:張紋瑄的敘事機器 27

在帊德嫩神廟吶喊鸞劫!王咏琳的策展「我們都是時代的炮灰」32

再影像化、縫隙,以及兄弟:江忠倫的「溫柔鄉」35

把垃圾扔回運河!關於蘇育賢的《鳳珠》38

面對空缺的一項繪畫存有論提議:齊簡個展「穿越後花園」40

其實她不應該出現在這裡:張夏翡個展「那年夏天,我去台北了」43

推歪的框架:陳以軒個展「我出國了,然後我回來了」46

視或不見的窺視孔:「蘇匯宇個展:自瀆有害身心之說不可信」49

勞動的作品化:侯怡亭、廖建忠與賴志盛的近期創作 52

隱喻之光:「2015年牛俊強個展」55

他們演著被許哲瑜畫下來的故事:關於許哲瑜的《致信黃國峻》57

奇觀化的外部與自我保留:席時斌在當代館的「記憶之宮」59

悼亡與回望,高雅婷的「信仰的臨摹」64

張允菡個展:「其實我們什麼也不是」66

排拒心理意義的日常:關於邱建仁的「他處╱Once I Gaze at」68

李婷歡《圓的想像系列:空間》71

硬要說是:陳曉朋2016個展「指鹿圖」72

沒有什麼本來就是:河床劇團《開房間計劃─人生如是》75

生命政治時代的艱難表態:廖建忠的假裝學 77

底層視角:徐揚聰的現代雕塑─攝影─發光體 79

唯有在演出的破綻中:何明桂與阮永翰的「夢中擒人Dreamlover」85

藝術應該是一種可以認識的東西:悍圖社20年記 88

純粹與不純,我看「記憶的交織與重疊─後解嚴臺灣水墨」94

並非田野才能觸碰到的他人:「高雄獎夢幻隊與四道戰帖」99

在無止盡的替代中錨定真實:賴依欣的「破碎的神聖」104

在街道與我們之間,還有一座奇異的露台─回看改制為單一首獎的臺北美術獎 108

對於工具的「再─想像」:洪韵婷的「度」112

實況─那裡.然後╱然後.那裡 115

柔情與那些在旁邊的惡童:悍圖社 116

關於藝術,以及素語者那欲言又止的姿態──蔡海如在虛線上的藝術 121

已經找到我們夢想已久的所指─涂維政的《甲米神話遺跡》127

平行遊戲與藝術──「奧拉之城」131

自然的日常與物哀:李旭彬的「災難風景」135

時間作為事物的質地──關於王雅慧的「時間簡史」138

畫布的邊界就是世界的盡頭:關於吳東龍的「未定物」142

他完全在那之外──「黯黑的放浪者Π:幽游之域」146

我們都是副本人──「少年當代─未終結的過去進行式」151

關於描繪的「基礎練習」─蘇予昕的「用色拼字」156

民治議事廳的一道縐摺─關於丁昶文的攝影「先知與北方」157

從一變成多─關於劉柏村的「金剛演義」162

這風景既是主體也是政治──一個藝評人的2019年度回顧 167

在這座沒有動物的動物園裡,黃海欣的「祝你有美好的一天」172

或許是嗡嗡作響的歷史低鳴──關於「合力組裝米克斯」176

從未離開工廠的逃亡移工─蘇育賢的《工寮》180

是歷史入口也是當代出口─關於嘉義市立美術館開館展「辶反風景」183

他者性、旁邊以及諧擬──關於楊子強的《模糊時尚》188

「看山4─劉秋兒個展」191

「近視化影像研究─蔡濟安創作研究展」192

「委託製作─陳以軒個展」193

「美國時間─李珮瑜個展」194

「飛揚土製造:劉書妤×鄭文豪雙人聯展」195

「100─王瑀×高凡」196

「日常重建計畫─許玟蒂個展」197

「管寮時間─李珮瑜個展」198

「拾荒者一號─李宇雙×黃意婷×宋真×陳恩暄」199

「未完成,黃華成」200

「第四十二次對摺─何彥諺個展」202

《女口武林:蔡海如作品集1988-2020》204

「繞道而行」林裕軒策展 205

諧擬 207

「熱帶天堂─合界:張新丕個展」208

「夜色─李婷歡個展 210

教育現場

跨出校園或重啟邊界:2015藝大畢業展觀察 213

畢業班感言 217

「私」的出口──從「游擊隊」看「(北藝)藝術團體」的自我形象 218

(不)只是方法論而已──關於「當代藝術與田野調查」課程,老師的報告 222

問題意識─關於「藝術家教育」的兩種場景 225

策展論述

視肉:張嘉穎、何采柔、張紋瑄的多重敘事 231

「戰鬥之城」234

望向布魯托:關於「日日湯馬森」239

「我願望散步島國只深深的凝視:連建興的荒景魔幻」243

沒有血肉,沒有快感 247

缺牙鋼琴:劉秋兒個展 250

觀察員報告

社會動能轉向?──初審與決審的趨勢觀察 257

日常生活與政治議程:在「我們都是時代的炮灰」後 261

2015年度觀察報告 264

2016年度觀察報告 266

作為影像的島嶼──2017台北獎入圍作品觀察 268

南方,或交陪境─2017年幾個展覽所給出的世界觀 272

2018高雄獎觀察員報告 275

隔離與反摺──2020回顧 279

生命政治年代的獎項─從高雄獎到高雄獎 284

序

自序

所以我們無法壟斷能指

2015 年11 月11 日,我參加了一場由國美館與南藝藝術作理論博士班共同主辦的「亞洲藝術論壇—青年學者論壇」的演講邀請,講題我命名為「被遮蔽的能指:台灣當代藝術的『民族誌轉向』」,當初的用意,大概是針對2014 年台新藝術獎入圍的兩個創作計畫——高俊宏的「廢墟影像晶體計畫」與蘇育賢的個展「花山牆」——及其後在台灣當代藝術社群引起「田野調查」熱潮, 我試圖以藝評人的角度進行回應,當時的講稿,後來也在南藝大學生的協助下,整理成一份更接近書寫體的文論。

不過我最有印象的是,那天早上從台北開車前往台中時,因為高速公路塞車,為了趕在演講開始前抵達,我不得不違反平常習慣, 積極地超車,最後幾乎是在演講開始前一分鐘才抵達會場,開快車的緊張雖然在準時到達的那一刻得到釋放,但我也差不多忘了前幾天準備的演講內容,總之,我記得那天是在一種難得輕鬆的精神狀態下說話,沒有太多的鋪陳,我直接點明了我過去的藝評人經驗對當時「田野調查」熱潮的擔憂,1直到剩下的QA時間開始,我才發現我的博士論文指導老師龔卓軍也在現場,他對我演講的內容有不少意見,於是在我的場次結束後,我們又到會場外抽煙抬槓,最後甚至抽完了我帶去的一包全新的香菸,幾週後, 我拿到學生整理的文論,藉著對那天究竟說了什麼進行校對,但那天在台中飛車前行的身體感也逐漸和我對藝評人的種種思考產生了持續至今的辯證。

這種辯證和當時的我並沒有意識到的一件事情有關,幾個月後, 我便從在北部兩所藝術大學長達十年的兼任教師位置退下,轉而到高雄師範大學美術系任教。而2015 年這場演講的問題意識對象——「田野調查」——好像也就成為往後五年多我日常性的北高移動的生涯轉折象徵,「田野調查」逐漸從某種時興的當代藝術議題——轉變為不得不然的生活態度,當我來到這座全新的濱海城市,在不認識太多人的陌生環境中,逐步解開以下問題就成為必然:像是要開始學習當地文化的外來者,我在高雄的工作也像一場時間拉得很長的田野調查,而在這個確實與台北存在不少差異的環境中,對於藝評人何為的思索也會折射成某種對自身的田調,在這個意義下,眼前這本主要收羅了我2015 年至今的藝評文集,也就有了成為「一個台灣藝評人的田野」的理由,而所謂「孤島問題」,從工作南移的過程來看,首先是指那種來到一個新地方的孤立情緒,這裡的「孤島」一開始意味著與母體的某種斷裂,當然這也帶來重新審視自身的諸多契機,不過這種「孤島問題」當然只是一種思考方式的開端,後面我會再回到這個命名上。

至於前面所謂關於藝評人的辯證,我想先擱置前述我個人工作南移的部分,先回過頭來複習2015 年那場演講的重點。這場演講, 我主要著眼於2014 年第12 屆台新藝術獎造成的廣泛影響,其中兩位得獎呼聲最高的藝術家高俊宏與蘇育賢,最後雖由蘇育賢獲得大獎,但在接續的一年多來,或許是因為兩位藝術家的創作皆涉及「田野調查」方法,藝術圈內開始不時會聽聞各種「當代藝術的民族誌轉向」說法,諸如「計畫性創作」、「田野調查」、「他者性」等關鍵字更頻繁出現在藝術媒體與同儕間的言談。儘管在台灣運用「田野調查」方法的當代藝術創作並非始於兩位藝術家, 但眾所矚目的獎項事件畢竟推高了關注度,而「田野調查」隱含的方法論意義也讓關注他者性或各種回返「地方」內容的創作傾向有了一個更為明確的論述座標,事實上,時至今日,也仍有不少藝術家在這種創作前期的研究中投入了甚至遠高於作品製作與後續展呈的心力。

當時,我將這種由「田野調查」衍生的觀點視為一種「內容」傾向的創作態度,其中高俊宏的實踐方式更成為這種趨勢為主要典範,這個典範指向了歷史性場域與獲取場域意義的團隊工作模式, 事實上,在頒獎典禮的演講中,高俊宏除了強調所擇選的這些地點本身隱含的歷史意義,也介紹了參與該計畫的團隊組成,另一方面,雖然在這些眾多場景中,高俊宏與其團隊會不時地進行圖像描繪也留下影音紀錄,但演講過程中卻很少強調這些藝術形式的說明,觀眾主要接收到的更多是創作過程中連串的訪談與踏查, 以及相關的文獻回顧,這種相對嚴謹的創作態度當然與所謂民族誌或田野調查的工作方法極為契合,也更重視創作者之間乃至於與場域間所建立的各種意義關係。

另一方面,在蘇育賢對於《花山牆》的訪談中,他除了表明「田野調查」帶來的各種內容思索,同時也不經意地透露其中深深吸引他的「錯誤」——台灣的殖民文化對於紙紮工藝產生了各種混搭式的風格影響,譬如漢式宮殿的屋頂上插了一個日式洋樓,但貫穿整段談話的主要還是一個只能以日語發音的「能指」(signifier): Hisashi,蘇育賢指出,這個詞彙在台灣的用法就日文來說是不正確的,因為其日文意思是指「屋簷」,但在台灣的紙紮工藝中卻被用以指稱某種非中式的西方建築元素「山牆」。

這個意義出錯的能指,也是我之所以將演講命名為「被遮蔽的能指」的主要原因。我們可以在這兩位藝術家身上清楚地看到,當高俊宏的《廢墟影像晶體計畫》非常強調地點的歷史性意義,甚至可以說,正是這種透過不辭辛勞的踏查與田調而來的歷史確定性產生了令觀者動容的觸情力道;蘇育賢卻沾沾自喜地停留在錯誤的命名上,儘管錯誤的發現也是田調而來,承認錯誤更隱含了正確的先在性,但這個錯誤卻創造出歷史確定性與藝術「形式」之間幽微的關係。

至於我當時對於當代藝術中各種「田野調查」的擔憂正如前述。「田野調查」帶出了一種重視「內容」的創作傾向,而「民族誌轉向」正意味著台灣當代藝術圈將心力傾注於「所指」(signified) 的一種趨勢。將這種趨勢擺在當時台灣社會來看,對於所指的如此欲求很難不讓我們事後諸葛地發現,早在該屆台新獎頒獎典禮前的幾個月,台灣發生了反對與中國建立更緊密經貿連結的「318 學運」,但正如經濟議題始終包裹著政治內容,那些田調而來的所指也因內容的特定取向闡連出不同的政治意義關係,事實上, 當年學運曾帶出一波台灣史閱讀熱潮,而在台灣當代藝術中那些藉由田調所觸及的內容至少也引入了觀看框架的某種自反性轉變,就如同龔卓軍曾為文提及的,「民族誌轉向」為台灣當代藝術帶來了某種「妒羨」效應——無論是藝術家或藝評人,透過「田野調查」可為「藝術實踐與理論之間長久以來無法消解的緊張關係」提供某種解決之道。2用我自己的話來理解,當多數理論憑藉的觀看框架都存在著某種殖民性因素,為了修補理論長久以來在地空缺,當藝術家轉向「所指」,或者說,轉向對於特定歷史主題—對象的探究,理論挾帶的殖民主義症狀便可藉著與這些地方內容的重新遭遇,來修補那先前早已碎裂在西方理論腔調中的主體性議程。

但讓我擔憂的,並非「田野調查」所隱含的上述政治性,基本上我也贊成這種針對這種理論—殖民性的修補策略。只是如果說「318 學運」是一場藉著經濟議題並挾帶著主體性議程的政治行動,這種「挾帶」也恰好戳破了下述虛構:我們所處的新自由主義時代,虛構出一個將一切交給經濟決定順便也放棄政治決斷的治理機制,這當然是亟需批判的現象,然而,在「田野調查」的當代藝術趨勢中,我卻不得不擔憂,這個過程並非透過藝術來挾帶政治,而是在政治中放棄了藝術,問題並不在於虛構或政治, 而是一切皆以所指為依歸的這種思考方式對於藝術與虛構的慣常性貶低連帶地也預設了一條不再有錯誤的政治正確大道,我擔憂的是在這種田野調查趨勢中,將所指與我們連結起來的那種特定而且預設了不會有錯的獨斷。

記得當年演講中,我還提到羅蘭.巴特(Roland Barthes)的「現代神話學」,就巴特的觀點而言,所謂現代神話,正是藉著不斷繁殖的能指形成了一種虛假的所指,而導致了對於挾帶了各種意識型態的真正所指的遺忘,這個遺忘過程還有著各種「去政治化」特徵,以掩蓋了意識型態無處不在的作用力——那時我主要訴求的點在於,在「田野調查」之於特定所指的當代藝術趨勢中,當然是凸顯了「所指」的重要性,卻可能忽略了「所指」在數量上總是有限的,對於「有限」所指的看重卻是極權主義的文化特徵, 但對於無論是否確實隱含了西方殖民性的現、當代藝術來說,其偏重能指(signifier)的特徵卻一直催促著我們,在能指與所指的命定關係以外還有一種潛在的岔題能力,為了從命定中逃離,能指與錯誤一直是必要經歷的過程。

但對於所指的欲求卻正好也是主體性議程所迫切需要的動力,在這種情況下,對於所指的情感投資便飽滿著贖回歷史詮釋權的莊嚴性,而這種莊嚴的感覺模式卻總是命定地帶著宿命論腔調。例如在高俊宏的「廢墟影像晶體計畫」中,無主之地總是必須置入於某個失落的歷史環節才能重獲其可述性,物的偶然性也只有在被投射於某種正因其不可恢復而被凝固的悲愴當下方能獲得其可見的條件。在相關創作的展呈型態中,這些泰半採取了文件形式的創作,實則隱含了葛羅伊斯(Boris Groys)之於「藝術文件」的觀點——當藝術被等同於生命,由於沒有任何形式得以再現生命,生命便成為這樣一個無法被化約、分析與詮釋的所指,原址或現場則被視為承載了這種所指的唯一地點,而作為文件的能指則因為它不可能承擔的再現而陷落在永無天日的黑暗中,當文件唯一能夠對應的是生命,卻又不可能等同於它,這種被預設了等同於生命的所指也就變得更崇高而不可置疑。在情感政治的意義上,這些重大而數量有限的所指都是只能發生在某個地方,沒有任何其他的地點得以取代,它們的莊嚴恰恰相對於能指因不確定而時常衍生出的嘲諷或幽默,但這種不正經的感覺卻是現代性的重要發明。

另一方面,當然我們也能夠理解,田野調查轉向所指,很可能也意味著另一種擔憂:能指的多樣性早已成為各種商業性藝術體制所追求的目標。當當代藝術生產追求的也是能指,這就產生了一種淪落在消費機制中的質疑。不過,這種典型的現代符號學觀點卻有一個容易為人忽略的面向——由於能指與所指間的連結被視為是任意性(arbitrary)的,在一個早已失去真實空分母的當代時空中,大量的能指湧現固然其來有自——但我們卻不該忘記, 在現代符號學發現這種任意性之前,符號生產其實預設著能指與所指間存在著強力而命定的連結,這種連結也使得少數的能指被等同於所指,符號正是在這種等同中獲得無所不能的權能,但其數量有限的特質也總是意味著這些符號注定為少數權力階層所壟斷,而這正是前現代社會的文化特徵。我想強調的是,能指多樣性的追求仍為「平等」提供了條件——以台灣當代藝術脈絡來說, 對於所指的欲求固然創造出極為動人的感性團塊,並也闢出了一條或可繞過西方理論殖民性的主體性議程,然而,倘使「民族誌轉向」在挖掘出少數所指的同時也導致了大量能指的遮蔽,這種轉向如何能夠不再生產出一則又一則有待除魅的現代神話?

回想起來,當年的質疑出自一種過於化約的區分;不過,對諸如蘇育賢這種傾向的藝術家來說,他們更在乎的還是作品,他們仍關心藝術表現形式——這可以歸結於某種美學現代性的傳統,並且也可以被說成是挾帶著若干理論—殖民性的形式主義傾向;但也有另外一群藝術家,他們關注的並非藝術表現形式,而是在於這些藝術表現形式以外的地方去發現被忽略的歷史確定性,以此來抵禦前者——無論是對於內容或理論—殖民性的習慣性低估。

在佔據我大半生藝評人的生涯中,無疑地存在著偏向前者的價值觀,於是在這裡,「孤島問題」有了第二個意義層次,如果前面提到的孤島意指南漂工作的孤立情緒,這第二個層次的「孤島問題」則指向在這偏重所指的當代藝術氣氛中,一種對於能指的情感固著,或者說,一種對藝術存有論持續進行探問的慾望——當然,這種慾望還是無法迴避前面提到的各種疑難,這些疑難當然也包括對於所指的欲求,我想說的是,在我這個以評論作品暨展覽為主的藝評人身上,確確實實也意識到,縱使對於有著莊嚴語氣的所指多所疑慮,在那些總是像是被動地「回應」這個或那個展覽的藝評生產中,我的所指究竟位於何方?歷史確定性與能指間是否存在著更適切的理解方式?這些藝評生產的下一步該是如何?無論如何,「孤島問題」意味著從能指的位置出發,「孤島問題」總是讓我們從所在的有限性中遠眺眼前一片汪洋,企盼在不可見的遠方還是有另外一座揭示差異的島,或是一片富饒到難以窮盡的大陸。

但也是這種身在孤島但對遠方持續的企盼,和我頻繁往返島國南北端的身體感產生了奇異的疊和。隨著初來乍到一座新城市的新奇感逐漸褪去,很多時候我竟會忘記此時此刻身在何處,對遠方的企盼演變成一種必須主動去喚起的情緒,這或許是由於,就像我曾經和幾位同事自我揶揄地的說法:「沒有一個地方不是我即將要離開的地方」,持續的移動削弱了地方的認同屬性,或許是因開車往返的長時車程帶來的疲憊使然,往前看與往後看會變成同一件事,我無時無刻不身在遠方,卻也和自己保持著近在咫尺天涯的距離,而所謂的「孤島問題」就會淪為一種太過寬廣的問題意識,於是,儘管這本小書看來具有某種回顧性質,但幾次回看這些年積累的文稿,竟也像是一個陌生的自我田野,當然這個「田野」不是什麼化外之地,只是我的目光卻也難以將它們看得太理所當然,它們是我以藝評人來進行身份定位的現實基礎,儘管這些文章充滿了太多事後我仍想重新改寫的縫隙,卻也多少證明了我仍在前行,閱讀它們也為我想望的未來帶來若干可能性。

但與其說這些可能性來自收錄在本書的這八十餘篇五年來的文章,不如說來自寫作的對象。這回頭看來有點像回事的「產量」, 說明了即便在資源有限的島上,仍存在著許多值得藝評人持續耕耘的當代藝術田野,或許當諸多同儕將焦點轉向具脈絡縫補意義的所指時,這些超過八成用以評論展演的文章還是體現了台灣藝術家在能指層次交織出的一片豐饒;對於一個藝評人來說,他人的創作與我的文字間也持續構作著某種命定般的關係,當藝評人將目光放在這些作品上,藝評文字仍不過是前者的文件,作品或展演仍是也必須是藝評生產所仰賴的所指,我們在寫作時所體驗到的孤島問題正來自作品向眾人發出的探問,而我們只是不得不回答這些問題的一群人,太多優秀的藝術家讓藝評人身陷孤島。

另一方面,那些無論基於教育工作或機構委託的文字書寫,則多少表達了一個台灣藝評人為了生存必須展開的典型路徑——其中,教學工作注定了我必須與一群年輕人時常相處,他們提醒了我,熱情這件事是確確實實的存在,並且也讓我剛到高雄的孤立情緒難以維持太久,而過去在北部那些更具專業企圖的藝術大學任課經驗,卻也只有在到了高雄後,出於更多的差異與比較,對我來說,才逐漸讓「藝術教育」呈現為一種更接近所指的問題意識;其實,到高雄後,我也獲得較諸在北部時更多的評審或評鑑委任工作,這或許是因為雇用我的單位有「高雄」這個能指所致, 當機構出於南北平衡的考量因而採用了我這麼陽春的藝評人,卻也無形中增長了我對藝術體制的部分理解,這個過程也使得「高雄」於我不再僅是一個能指,這或許是「孤島問題」帶來的真正資源,它讓一些能指獲得重新建立與所指關係的契機,這幾年間, 我對「南方」的認識也逐漸從工作地點的層次躍升為某種地方認同,我確實經常帶著必須讓南北更為平衡一點的藝評人態度。

此外,本書也收錄了幾年間我一些策展論述,其中絕大部分多是機構邀請,與這群優秀藝術家的合作經驗,不僅是我身為藝評人最感榮幸的事件,往往也是這些藝術家提醒了我,最為關鍵的問題往往存在於實踐範疇,雖然,從頭開始參與一個展覽的形成, 肯定會提醒自己身為藝評人眼高手低的缺陷,但觀看藝術家如何在現場展現其與空間建立關係的非凡能力,如此具現化的「靈光拓樸學」還是不斷地生成出新的田野,也激勵著我要更進一步看到地方。

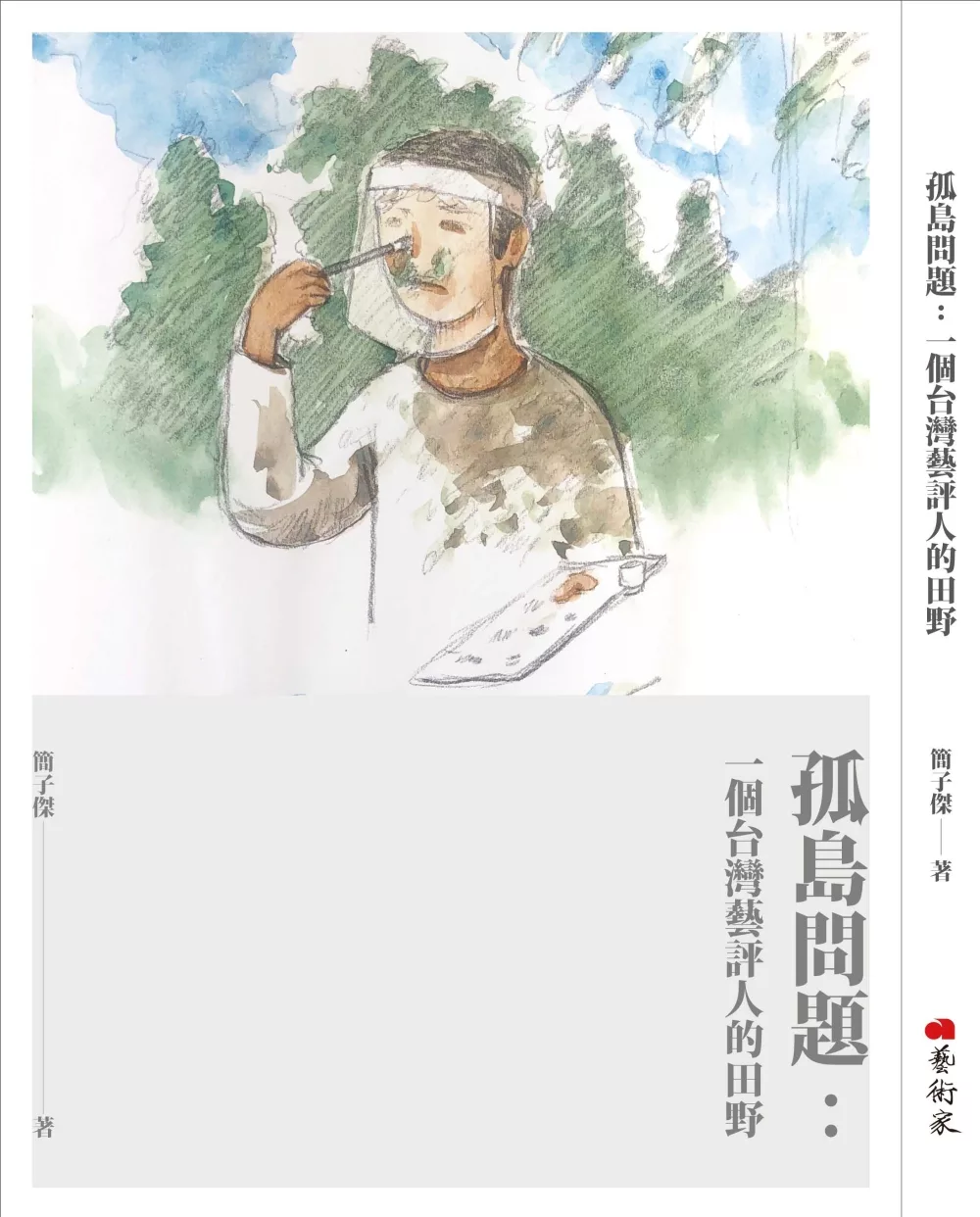

最後我想說明一下本書的封面與配圖。封面我採用了蘇育賢2021 年個展「晚安,待會見。」其中一件作品《前景寫生》的未公開草圖,之所以選用此圖,或許是因為我們對於經常出錯的能指的眷戀,不過,當蘇育賢透過臉書訊息將圖傳給我時,台灣也正處在2021 年五月爆發的新冠疫情三級警戒中,走在街上,除了必要的口罩,也處處可見各式護目鏡,而這幅「寫生圖」——畫中的人物卻是直接在透明面罩上寫生——卻因貼合時事但也很明顯的錯誤讓我忍俊不住。仔細想想,這種笑意中還存有痛楚,如果說疫情無處不在的隔離早已形成一道我們無法真正抵達地方的介面,就作品而言,藝術家則像是要表明,為了讓觀眾看到他所見的風景,他自己卻必須付出遮蔽雙眼的代價,也因此,基於公共衛生的護目鏡竟像是在諧擬著藝術家的美學介面,在這樣一個遮蔽正是為了生命的年代,能指雖然可能是對真相的遮蔽、拒絕與否定,但我們卻也無法離開這些原來許諾要讓我們看見遠方的中介物,用蘇育賢自己的話來說顯得很有深度:「戴著防疫面罩的畫家,在面罩上畫下了眼前的現象,這樣的描繪既是成為了現象, 又是對現象的拒絕。」

我認為對於現象的這種拒絕或許是因為介面一詞本身就是後設的,就好像當我們意識到「起源」的重要性時,這個詞卻也讓我們與「起源」建立了一種認知關係,而這種關係相對於那些在生命中一直幸運地領受著「起源」帶給他歸屬感的人來說,對於那些從未需要將「起源」以引號括弧起來的人而言,卻會形成一種對於真正所指的拒絕。我們當然可以在護目鏡上描繪風景,但畫下在護目鏡上描繪風景的各種努力卻是另一回事,這種行為會形成一種風景的後設,或許,當一個台灣藝評人將其田野指向孤島問題時,我們也是在經歷類似的事情吧。

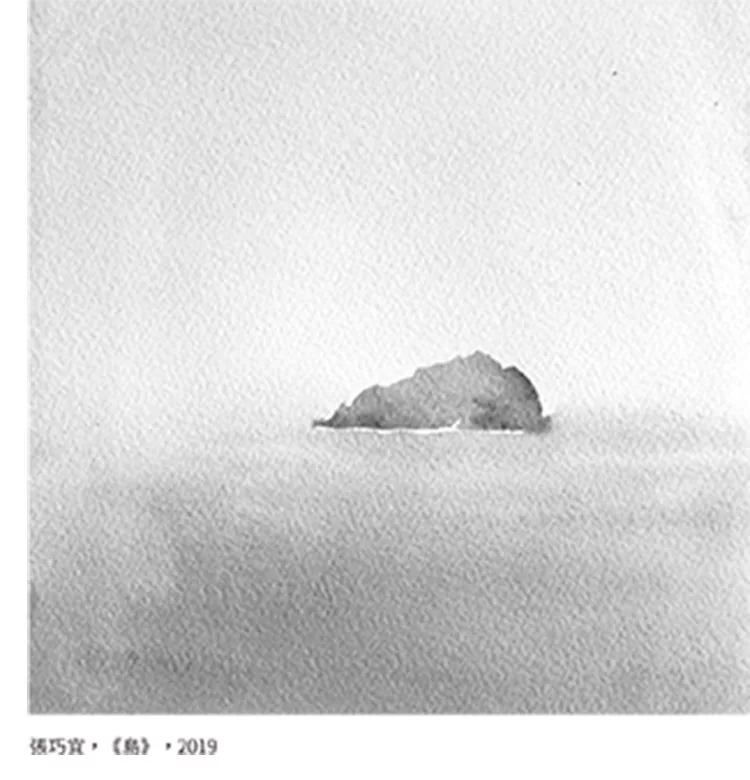

出現在本書的其他圖片也是如此,讓它們成為本書用以區方章節的功能性存在,也迫使這些作品從其原本的脈絡抽離而出,形成了一座座孤島。在這裡,不免俗地必須感謝這幾位藝術家慷慨地提供這些主要是基於我個人喜好而邀請的作品圖片。它們現在是這本書章節之間的銜接,卻也在各個標題所涵蓋的書寫範圍中建立了起權宜的阻隔。

不過我仍必須強調,這些零星的孤島,對我來說,對於一個以台灣當代藝術視為田野的藝評人而言,卻都是我藝評寫作的「起源」(當然還有更多不及引用的起源),但當我們把島視為「起源」,卻是因為它們保存了差異,當大陸被看作起源卻通常意味著對差異的抹消與資本主義,後者,因為土地的所有權化與超穩定結構的必要性,不僅出現了柄谷行人意義下的帝國行政系統,這種情況下的「起源」故事更常被塑造為排他性的國族神話,而神話必定為權力來服務,相較之下,島的起源故事則是可見而清澈,版本各異又不乏錯誤,島的「起源」總是意味著「諸多的起源」與有限度的權力,以及難以積累的資本。

謝謝你們讀完如此冗長的序,總之我們無法壟斷能指。而以下就是《孤島問題:一個台灣藝評人的田野》。

所以我們無法壟斷能指

2015 年11 月11 日,我參加了一場由國美館與南藝藝術作理論博士班共同主辦的「亞洲藝術論壇—青年學者論壇」的演講邀請,講題我命名為「被遮蔽的能指:台灣當代藝術的『民族誌轉向』」,當初的用意,大概是針對2014 年台新藝術獎入圍的兩個創作計畫——高俊宏的「廢墟影像晶體計畫」與蘇育賢的個展「花山牆」——及其後在台灣當代藝術社群引起「田野調查」熱潮, 我試圖以藝評人的角度進行回應,當時的講稿,後來也在南藝大學生的協助下,整理成一份更接近書寫體的文論。

不過我最有印象的是,那天早上從台北開車前往台中時,因為高速公路塞車,為了趕在演講開始前抵達,我不得不違反平常習慣, 積極地超車,最後幾乎是在演講開始前一分鐘才抵達會場,開快車的緊張雖然在準時到達的那一刻得到釋放,但我也差不多忘了前幾天準備的演講內容,總之,我記得那天是在一種難得輕鬆的精神狀態下說話,沒有太多的鋪陳,我直接點明了我過去的藝評人經驗對當時「田野調查」熱潮的擔憂,1直到剩下的QA時間開始,我才發現我的博士論文指導老師龔卓軍也在現場,他對我演講的內容有不少意見,於是在我的場次結束後,我們又到會場外抽煙抬槓,最後甚至抽完了我帶去的一包全新的香菸,幾週後, 我拿到學生整理的文論,藉著對那天究竟說了什麼進行校對,但那天在台中飛車前行的身體感也逐漸和我對藝評人的種種思考產生了持續至今的辯證。

這種辯證和當時的我並沒有意識到的一件事情有關,幾個月後, 我便從在北部兩所藝術大學長達十年的兼任教師位置退下,轉而到高雄師範大學美術系任教。而2015 年這場演講的問題意識對象——「田野調查」——好像也就成為往後五年多我日常性的北高移動的生涯轉折象徵,「田野調查」逐漸從某種時興的當代藝術議題——轉變為不得不然的生活態度,當我來到這座全新的濱海城市,在不認識太多人的陌生環境中,逐步解開以下問題就成為必然:像是要開始學習當地文化的外來者,我在高雄的工作也像一場時間拉得很長的田野調查,而在這個確實與台北存在不少差異的環境中,對於藝評人何為的思索也會折射成某種對自身的田調,在這個意義下,眼前這本主要收羅了我2015 年至今的藝評文集,也就有了成為「一個台灣藝評人的田野」的理由,而所謂「孤島問題」,從工作南移的過程來看,首先是指那種來到一個新地方的孤立情緒,這裡的「孤島」一開始意味著與母體的某種斷裂,當然這也帶來重新審視自身的諸多契機,不過這種「孤島問題」當然只是一種思考方式的開端,後面我會再回到這個命名上。

至於前面所謂關於藝評人的辯證,我想先擱置前述我個人工作南移的部分,先回過頭來複習2015 年那場演講的重點。這場演講, 我主要著眼於2014 年第12 屆台新藝術獎造成的廣泛影響,其中兩位得獎呼聲最高的藝術家高俊宏與蘇育賢,最後雖由蘇育賢獲得大獎,但在接續的一年多來,或許是因為兩位藝術家的創作皆涉及「田野調查」方法,藝術圈內開始不時會聽聞各種「當代藝術的民族誌轉向」說法,諸如「計畫性創作」、「田野調查」、「他者性」等關鍵字更頻繁出現在藝術媒體與同儕間的言談。儘管在台灣運用「田野調查」方法的當代藝術創作並非始於兩位藝術家, 但眾所矚目的獎項事件畢竟推高了關注度,而「田野調查」隱含的方法論意義也讓關注他者性或各種回返「地方」內容的創作傾向有了一個更為明確的論述座標,事實上,時至今日,也仍有不少藝術家在這種創作前期的研究中投入了甚至遠高於作品製作與後續展呈的心力。

當時,我將這種由「田野調查」衍生的觀點視為一種「內容」傾向的創作態度,其中高俊宏的實踐方式更成為這種趨勢為主要典範,這個典範指向了歷史性場域與獲取場域意義的團隊工作模式, 事實上,在頒獎典禮的演講中,高俊宏除了強調所擇選的這些地點本身隱含的歷史意義,也介紹了參與該計畫的團隊組成,另一方面,雖然在這些眾多場景中,高俊宏與其團隊會不時地進行圖像描繪也留下影音紀錄,但演講過程中卻很少強調這些藝術形式的說明,觀眾主要接收到的更多是創作過程中連串的訪談與踏查, 以及相關的文獻回顧,這種相對嚴謹的創作態度當然與所謂民族誌或田野調查的工作方法極為契合,也更重視創作者之間乃至於與場域間所建立的各種意義關係。

另一方面,在蘇育賢對於《花山牆》的訪談中,他除了表明「田野調查」帶來的各種內容思索,同時也不經意地透露其中深深吸引他的「錯誤」——台灣的殖民文化對於紙紮工藝產生了各種混搭式的風格影響,譬如漢式宮殿的屋頂上插了一個日式洋樓,但貫穿整段談話的主要還是一個只能以日語發音的「能指」(signifier): Hisashi,蘇育賢指出,這個詞彙在台灣的用法就日文來說是不正確的,因為其日文意思是指「屋簷」,但在台灣的紙紮工藝中卻被用以指稱某種非中式的西方建築元素「山牆」。

這個意義出錯的能指,也是我之所以將演講命名為「被遮蔽的能指」的主要原因。我們可以在這兩位藝術家身上清楚地看到,當高俊宏的《廢墟影像晶體計畫》非常強調地點的歷史性意義,甚至可以說,正是這種透過不辭辛勞的踏查與田調而來的歷史確定性產生了令觀者動容的觸情力道;蘇育賢卻沾沾自喜地停留在錯誤的命名上,儘管錯誤的發現也是田調而來,承認錯誤更隱含了正確的先在性,但這個錯誤卻創造出歷史確定性與藝術「形式」之間幽微的關係。

至於我當時對於當代藝術中各種「田野調查」的擔憂正如前述。「田野調查」帶出了一種重視「內容」的創作傾向,而「民族誌轉向」正意味著台灣當代藝術圈將心力傾注於「所指」(signified) 的一種趨勢。將這種趨勢擺在當時台灣社會來看,對於所指的如此欲求很難不讓我們事後諸葛地發現,早在該屆台新獎頒獎典禮前的幾個月,台灣發生了反對與中國建立更緊密經貿連結的「318 學運」,但正如經濟議題始終包裹著政治內容,那些田調而來的所指也因內容的特定取向闡連出不同的政治意義關係,事實上, 當年學運曾帶出一波台灣史閱讀熱潮,而在台灣當代藝術中那些藉由田調所觸及的內容至少也引入了觀看框架的某種自反性轉變,就如同龔卓軍曾為文提及的,「民族誌轉向」為台灣當代藝術帶來了某種「妒羨」效應——無論是藝術家或藝評人,透過「田野調查」可為「藝術實踐與理論之間長久以來無法消解的緊張關係」提供某種解決之道。2用我自己的話來理解,當多數理論憑藉的觀看框架都存在著某種殖民性因素,為了修補理論長久以來在地空缺,當藝術家轉向「所指」,或者說,轉向對於特定歷史主題—對象的探究,理論挾帶的殖民主義症狀便可藉著與這些地方內容的重新遭遇,來修補那先前早已碎裂在西方理論腔調中的主體性議程。

但讓我擔憂的,並非「田野調查」所隱含的上述政治性,基本上我也贊成這種針對這種理論—殖民性的修補策略。只是如果說「318 學運」是一場藉著經濟議題並挾帶著主體性議程的政治行動,這種「挾帶」也恰好戳破了下述虛構:我們所處的新自由主義時代,虛構出一個將一切交給經濟決定順便也放棄政治決斷的治理機制,這當然是亟需批判的現象,然而,在「田野調查」的當代藝術趨勢中,我卻不得不擔憂,這個過程並非透過藝術來挾帶政治,而是在政治中放棄了藝術,問題並不在於虛構或政治, 而是一切皆以所指為依歸的這種思考方式對於藝術與虛構的慣常性貶低連帶地也預設了一條不再有錯誤的政治正確大道,我擔憂的是在這種田野調查趨勢中,將所指與我們連結起來的那種特定而且預設了不會有錯的獨斷。

記得當年演講中,我還提到羅蘭.巴特(Roland Barthes)的「現代神話學」,就巴特的觀點而言,所謂現代神話,正是藉著不斷繁殖的能指形成了一種虛假的所指,而導致了對於挾帶了各種意識型態的真正所指的遺忘,這個遺忘過程還有著各種「去政治化」特徵,以掩蓋了意識型態無處不在的作用力——那時我主要訴求的點在於,在「田野調查」之於特定所指的當代藝術趨勢中,當然是凸顯了「所指」的重要性,卻可能忽略了「所指」在數量上總是有限的,對於「有限」所指的看重卻是極權主義的文化特徵, 但對於無論是否確實隱含了西方殖民性的現、當代藝術來說,其偏重能指(signifier)的特徵卻一直催促著我們,在能指與所指的命定關係以外還有一種潛在的岔題能力,為了從命定中逃離,能指與錯誤一直是必要經歷的過程。

但對於所指的欲求卻正好也是主體性議程所迫切需要的動力,在這種情況下,對於所指的情感投資便飽滿著贖回歷史詮釋權的莊嚴性,而這種莊嚴的感覺模式卻總是命定地帶著宿命論腔調。例如在高俊宏的「廢墟影像晶體計畫」中,無主之地總是必須置入於某個失落的歷史環節才能重獲其可述性,物的偶然性也只有在被投射於某種正因其不可恢復而被凝固的悲愴當下方能獲得其可見的條件。在相關創作的展呈型態中,這些泰半採取了文件形式的創作,實則隱含了葛羅伊斯(Boris Groys)之於「藝術文件」的觀點——當藝術被等同於生命,由於沒有任何形式得以再現生命,生命便成為這樣一個無法被化約、分析與詮釋的所指,原址或現場則被視為承載了這種所指的唯一地點,而作為文件的能指則因為它不可能承擔的再現而陷落在永無天日的黑暗中,當文件唯一能夠對應的是生命,卻又不可能等同於它,這種被預設了等同於生命的所指也就變得更崇高而不可置疑。在情感政治的意義上,這些重大而數量有限的所指都是只能發生在某個地方,沒有任何其他的地點得以取代,它們的莊嚴恰恰相對於能指因不確定而時常衍生出的嘲諷或幽默,但這種不正經的感覺卻是現代性的重要發明。

另一方面,當然我們也能夠理解,田野調查轉向所指,很可能也意味著另一種擔憂:能指的多樣性早已成為各種商業性藝術體制所追求的目標。當當代藝術生產追求的也是能指,這就產生了一種淪落在消費機制中的質疑。不過,這種典型的現代符號學觀點卻有一個容易為人忽略的面向——由於能指與所指間的連結被視為是任意性(arbitrary)的,在一個早已失去真實空分母的當代時空中,大量的能指湧現固然其來有自——但我們卻不該忘記, 在現代符號學發現這種任意性之前,符號生產其實預設著能指與所指間存在著強力而命定的連結,這種連結也使得少數的能指被等同於所指,符號正是在這種等同中獲得無所不能的權能,但其數量有限的特質也總是意味著這些符號注定為少數權力階層所壟斷,而這正是前現代社會的文化特徵。我想強調的是,能指多樣性的追求仍為「平等」提供了條件——以台灣當代藝術脈絡來說, 對於所指的欲求固然創造出極為動人的感性團塊,並也闢出了一條或可繞過西方理論殖民性的主體性議程,然而,倘使「民族誌轉向」在挖掘出少數所指的同時也導致了大量能指的遮蔽,這種轉向如何能夠不再生產出一則又一則有待除魅的現代神話?

回想起來,當年的質疑出自一種過於化約的區分;不過,對諸如蘇育賢這種傾向的藝術家來說,他們更在乎的還是作品,他們仍關心藝術表現形式——這可以歸結於某種美學現代性的傳統,並且也可以被說成是挾帶著若干理論—殖民性的形式主義傾向;但也有另外一群藝術家,他們關注的並非藝術表現形式,而是在於這些藝術表現形式以外的地方去發現被忽略的歷史確定性,以此來抵禦前者——無論是對於內容或理論—殖民性的習慣性低估。

在佔據我大半生藝評人的生涯中,無疑地存在著偏向前者的價值觀,於是在這裡,「孤島問題」有了第二個意義層次,如果前面提到的孤島意指南漂工作的孤立情緒,這第二個層次的「孤島問題」則指向在這偏重所指的當代藝術氣氛中,一種對於能指的情感固著,或者說,一種對藝術存有論持續進行探問的慾望——當然,這種慾望還是無法迴避前面提到的各種疑難,這些疑難當然也包括對於所指的欲求,我想說的是,在我這個以評論作品暨展覽為主的藝評人身上,確確實實也意識到,縱使對於有著莊嚴語氣的所指多所疑慮,在那些總是像是被動地「回應」這個或那個展覽的藝評生產中,我的所指究竟位於何方?歷史確定性與能指間是否存在著更適切的理解方式?這些藝評生產的下一步該是如何?無論如何,「孤島問題」意味著從能指的位置出發,「孤島問題」總是讓我們從所在的有限性中遠眺眼前一片汪洋,企盼在不可見的遠方還是有另外一座揭示差異的島,或是一片富饒到難以窮盡的大陸。

但也是這種身在孤島但對遠方持續的企盼,和我頻繁往返島國南北端的身體感產生了奇異的疊和。隨著初來乍到一座新城市的新奇感逐漸褪去,很多時候我竟會忘記此時此刻身在何處,對遠方的企盼演變成一種必須主動去喚起的情緒,這或許是由於,就像我曾經和幾位同事自我揶揄地的說法:「沒有一個地方不是我即將要離開的地方」,持續的移動削弱了地方的認同屬性,或許是因開車往返的長時車程帶來的疲憊使然,往前看與往後看會變成同一件事,我無時無刻不身在遠方,卻也和自己保持著近在咫尺天涯的距離,而所謂的「孤島問題」就會淪為一種太過寬廣的問題意識,於是,儘管這本小書看來具有某種回顧性質,但幾次回看這些年積累的文稿,竟也像是一個陌生的自我田野,當然這個「田野」不是什麼化外之地,只是我的目光卻也難以將它們看得太理所當然,它們是我以藝評人來進行身份定位的現實基礎,儘管這些文章充滿了太多事後我仍想重新改寫的縫隙,卻也多少證明了我仍在前行,閱讀它們也為我想望的未來帶來若干可能性。

但與其說這些可能性來自收錄在本書的這八十餘篇五年來的文章,不如說來自寫作的對象。這回頭看來有點像回事的「產量」, 說明了即便在資源有限的島上,仍存在著許多值得藝評人持續耕耘的當代藝術田野,或許當諸多同儕將焦點轉向具脈絡縫補意義的所指時,這些超過八成用以評論展演的文章還是體現了台灣藝術家在能指層次交織出的一片豐饒;對於一個藝評人來說,他人的創作與我的文字間也持續構作著某種命定般的關係,當藝評人將目光放在這些作品上,藝評文字仍不過是前者的文件,作品或展演仍是也必須是藝評生產所仰賴的所指,我們在寫作時所體驗到的孤島問題正來自作品向眾人發出的探問,而我們只是不得不回答這些問題的一群人,太多優秀的藝術家讓藝評人身陷孤島。

另一方面,那些無論基於教育工作或機構委託的文字書寫,則多少表達了一個台灣藝評人為了生存必須展開的典型路徑——其中,教學工作注定了我必須與一群年輕人時常相處,他們提醒了我,熱情這件事是確確實實的存在,並且也讓我剛到高雄的孤立情緒難以維持太久,而過去在北部那些更具專業企圖的藝術大學任課經驗,卻也只有在到了高雄後,出於更多的差異與比較,對我來說,才逐漸讓「藝術教育」呈現為一種更接近所指的問題意識;其實,到高雄後,我也獲得較諸在北部時更多的評審或評鑑委任工作,這或許是因為雇用我的單位有「高雄」這個能指所致, 當機構出於南北平衡的考量因而採用了我這麼陽春的藝評人,卻也無形中增長了我對藝術體制的部分理解,這個過程也使得「高雄」於我不再僅是一個能指,這或許是「孤島問題」帶來的真正資源,它讓一些能指獲得重新建立與所指關係的契機,這幾年間, 我對「南方」的認識也逐漸從工作地點的層次躍升為某種地方認同,我確實經常帶著必須讓南北更為平衡一點的藝評人態度。

此外,本書也收錄了幾年間我一些策展論述,其中絕大部分多是機構邀請,與這群優秀藝術家的合作經驗,不僅是我身為藝評人最感榮幸的事件,往往也是這些藝術家提醒了我,最為關鍵的問題往往存在於實踐範疇,雖然,從頭開始參與一個展覽的形成, 肯定會提醒自己身為藝評人眼高手低的缺陷,但觀看藝術家如何在現場展現其與空間建立關係的非凡能力,如此具現化的「靈光拓樸學」還是不斷地生成出新的田野,也激勵著我要更進一步看到地方。

最後我想說明一下本書的封面與配圖。封面我採用了蘇育賢2021 年個展「晚安,待會見。」其中一件作品《前景寫生》的未公開草圖,之所以選用此圖,或許是因為我們對於經常出錯的能指的眷戀,不過,當蘇育賢透過臉書訊息將圖傳給我時,台灣也正處在2021 年五月爆發的新冠疫情三級警戒中,走在街上,除了必要的口罩,也處處可見各式護目鏡,而這幅「寫生圖」——畫中的人物卻是直接在透明面罩上寫生——卻因貼合時事但也很明顯的錯誤讓我忍俊不住。仔細想想,這種笑意中還存有痛楚,如果說疫情無處不在的隔離早已形成一道我們無法真正抵達地方的介面,就作品而言,藝術家則像是要表明,為了讓觀眾看到他所見的風景,他自己卻必須付出遮蔽雙眼的代價,也因此,基於公共衛生的護目鏡竟像是在諧擬著藝術家的美學介面,在這樣一個遮蔽正是為了生命的年代,能指雖然可能是對真相的遮蔽、拒絕與否定,但我們卻也無法離開這些原來許諾要讓我們看見遠方的中介物,用蘇育賢自己的話來說顯得很有深度:「戴著防疫面罩的畫家,在面罩上畫下了眼前的現象,這樣的描繪既是成為了現象, 又是對現象的拒絕。」

我認為對於現象的這種拒絕或許是因為介面一詞本身就是後設的,就好像當我們意識到「起源」的重要性時,這個詞卻也讓我們與「起源」建立了一種認知關係,而這種關係相對於那些在生命中一直幸運地領受著「起源」帶給他歸屬感的人來說,對於那些從未需要將「起源」以引號括弧起來的人而言,卻會形成一種對於真正所指的拒絕。我們當然可以在護目鏡上描繪風景,但畫下在護目鏡上描繪風景的各種努力卻是另一回事,這種行為會形成一種風景的後設,或許,當一個台灣藝評人將其田野指向孤島問題時,我們也是在經歷類似的事情吧。

出現在本書的其他圖片也是如此,讓它們成為本書用以區方章節的功能性存在,也迫使這些作品從其原本的脈絡抽離而出,形成了一座座孤島。在這裡,不免俗地必須感謝這幾位藝術家慷慨地提供這些主要是基於我個人喜好而邀請的作品圖片。它們現在是這本書章節之間的銜接,卻也在各個標題所涵蓋的書寫範圍中建立了起權宜的阻隔。

不過我仍必須強調,這些零星的孤島,對我來說,對於一個以台灣當代藝術視為田野的藝評人而言,卻都是我藝評寫作的「起源」(當然還有更多不及引用的起源),但當我們把島視為「起源」,卻是因為它們保存了差異,當大陸被看作起源卻通常意味著對差異的抹消與資本主義,後者,因為土地的所有權化與超穩定結構的必要性,不僅出現了柄谷行人意義下的帝國行政系統,這種情況下的「起源」故事更常被塑造為排他性的國族神話,而神話必定為權力來服務,相較之下,島的起源故事則是可見而清澈,版本各異又不乏錯誤,島的「起源」總是意味著「諸多的起源」與有限度的權力,以及難以積累的資本。

謝謝你們讀完如此冗長的序,總之我們無法壟斷能指。而以下就是《孤島問題:一個台灣藝評人的田野》。

網路書店

類別

折扣

價格

-

新書95折$342