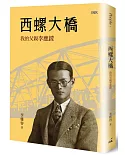

序言

悲歌可以當泣,遠望可以當歸

我經常用傅佩榮教授對人生意義的定義去鼓勵他人——愛、工作和承擔痛苦。但對當前的我來說,人生的意義只有一個「愛」字。

我常想如果一個人一生沒有愛,沒有愛過他人,也沒有被他人愛過,那將是多麼悲慘的人生,那樣的人生又有什麼意義?

愛有很多種,有親情之愛、男女之愛、朋友之愛,還有大愛和小愛之分。法國女作家莒哈絲(Marguerite Duras)說過,愛是唯一真正重要的事,不限於男女之間。親情之愛是天然的,男女之愛是偶然的,朋友之愛是自然的。至於大愛和小愛是格局、氣度和對象的問題。

愛是一種心理狀態(與心臟無關),莫言說:「最深的喜歡就是愛,它是生命內的黏附和吸引,是靈魂深處的執著相守和深情對望。」愛的最大功能是使人得到精神上的滿足,心中有愛會使你心情愉快,有幸福感;如果心中無愛,人不僅不會快樂,而且會感到沮喪,人生乏味,甚至生不如死。

回顧我這一生,這四種愛我都充分擁有過,我應該是一個很幸運和很幸福的人。但當我失去女兒的時候,我對愛的感覺就完全不一樣了。當你擁有的愛失去時,比沒有這種愛要痛苦千百倍。自私是一種解釋,也是人性之一,你愛得愈深,你失去的痛苦愈大。

當我失去我心愛的女兒時,我感覺是我一生所有的愛都無法彌補我失去女兒的痛苦。我這樣說對其他我愛的和愛我的人不公平。容我換一種說法,我對其他人的愛,尤其是家人,不會有任何減少,但我必須承認我的心已經碎了。如果它是一部機器,它已不可能修復了,何況它不是機器,它是我的思想、意識、心態和對人生的看法。

女兒走後我每日以淚洗面,甚至在一些場合,哭得不成人形。有位宗教大師安慰我說,他一向很肯定我的勇敢和堅強,奈何禁不起打擊,竟變成了一個如此脆弱的人。他勸慰我說,該放下就放下吧,有如一件行李,你不出門了,就可以不必再提著它了。我感謝他的苦口婆心,但我失去的不是一件行李呀!

事實上,堅強和脆弱是兩個不同的比喻,人的堅強和脆弱往往超過自己的想像。我脆弱得可以一哭十年,但我也堅強得以寫作的方式和我的女兒保持聯絡,把她當做「雖死猶生」,並堅信我們有一日必將重逢。

雲娣生前最喜歡的作家張愛玲說過,她一生未見過她的祖父母,但她一直以作為他們的後代為榮,因為他們和她是血脈相承。我很欣賞這句話,我認為人與人之間最重要的便是血緣。有人認為人除了生命之外還有靈魂,我也認同這種說法。大陸女作家楊絳活了一〇五歲,她到死都相信人是有靈魂的,我一直深信,雲娣和我血脈相連,我活著她就活著,哪天我死了,雲娣的女兒就會接棒,一直到她的子女,一代一代,源源不斷,生生不息。

有一位懂我的好友曾對我說,雲娣從未真正離開過我,她只是去遠行而已,因為我們的情緣太深了。也有一位好友的女兒,因身障具陰陽眼的特異功能,在一次朋友餐會中,一進門就看到雲娣站在我身旁,她當場痛哭失聲。我不迷信,但我心中有所感,如夢又如電,何止夢中千百回!

雲娣走後,我只有兩件大事:哭泣和寫作。我承認我很愛哭,或許我的感情太豐富,或許我的淚腺太發達,但我一生從未為自己的遭遇掉過半滴眼淚,我只為親人哭,甚至為朋友哭,只有最深的感情才會讓我流淚。流淚不代表脆弱,也不代表悲觀,它只是感情發洩的一種方式,是最自然不過的事。

從聽到雲娣不在人世的那一剎那起,我已整整哭了十年了,因為只要想到她,我就會眼眶發酸;只要想到她的慘死——從二十七層樓墜下,粉身碎骨,我就會淚流不止;只要想到我這一生沒有辦法再和她在一起,我就會哭得上氣不接下氣。哭是我和女兒的橋梁,只有哭,才能把她和我連結起來。我哭得愈傷心,我的心情反而會變得更平靜,甚至更有精神,有如經濟從谷底反彈,成V字形。哭完之後,我的工作效率奇高,千言萬語就是這樣寫出來的。

叔本華說:「人生多在痛苦和無聊中來回擺動。」但我只有痛苦,從來不會無聊,因為除了哭,我還能讀書和寫作。我還有個特點,就是我不怕孤獨,而且還能享受孤獨。我內心堅強,心靈豐富,人在孤獨中會強化自己的思考,培養自己的深度。讀書更是使人安靜下來最好的方法,寫作是在自我實現中得到快樂的最佳途徑。

過去十年,我體會最深的就是一個人終其一生的努力就在他的初心,形成他的性格。人經常在無限卑微的生活中,努力捕捉他的情感。而且如果一個人想要做一件真正忠於自己內心的事情,往往只能靠自己獨自去完成。

雲兒,我們都失去了太多,但我們並沒有失去彼此。妳的靈魂已在另一個世界中找到歸宿,我們必將在那個世界中重逢。雲兒,妳安心地等候爸爸吧,我正走在和妳相會的路上,一天比一天接近。

雲娣走了十年,我以寫日誌的方式來維持我們父女的關係,因為看書和寫作是雲娣和我共同的興趣和嗜好。雲娣從小在寫作上極具天分,各位可在這本書中,作者選擇的幾篇她國小、國中時的作品,欣賞一下,我是否所言不虛。長大後,她忙於學業和工作,我成了她的資訊提供者,成天要看我寫的文章。每次見面,不出三句話,就是問我又看了什麼書?又寫了什麼文章或讀書筆記?深愛女兒的我怎麼忍心讓她失望,必然是有備而來。我更樂於看到她求知的強烈欲望和對我堅定無比的信心。這是我們父女的生活方式,她和我聊天必然談國家大事和世界形勢,只要她在臺北的日子,我們經常會在誠品書店流連到深夜,然後大包小包滿載而歸,一路唱回到敦化南路家中。這種美好的日子是我一生中最珍貴的回憶。

雲娣走了之後,我已形單影隻,但我們共同的興趣不能中斷。我如果懈怠,她會失望的。事實上只有如此,我才能延續對她的感情和心靈的契合。如何使她的精神和意志永垂不朽,完成她未盡的志業和心願,這個工作還會有第二個人嗎?

感謝魏柔宜小姐為我們父女的這段情緣做了一個美好的介紹,她看完了我寫的九本日誌(《寄天上雲兒》一至九),也訪談了我十幾次。她一開始很好奇有這麼一個把愛女兒當嗜好的爸爸,也對我身陷淚海而不免擔心。但一年過去後,她應該對我有了些信心。真正的我不是懦弱、悲情和消極,相反地,我可能比一般人更勇敢、樂觀和積極。去年一年我幾乎整年在病中,但我該做的事,一件都沒少過,甚至還超過。唯一令我過意不去的是因生病住院長達五個月的時間,打亂了作者的流程,差一點就耽誤了出版時間,在這要向魏小姐深致歉意。

在流淚的日子終能夠一本初衷,堅持到底,只有一個理由——「為了愛」。

關中 謹識二〇二一年三月十五日

撰文者序

穿透悲傷看到希望

兩度見到關中院長,都是在許水德院長的傳記發表會上。

時隔十一年,關院長的滄桑憔悴,遠遠超過歲月能夠刻劃的。十一年固然不算短,但是老去的應該只是皮相,而非靈魂。院長的眼神虛無,說話力度慢悠悠,即使臉上掛著禮貌的笑容,仍感覺得出,那雙眼睛其實更習慣流淚。

記得十一年前,臺上的關院長談笑自若、堅定自信,雙眼炯炯有神,我毫不遲疑就被收編為粉絲。而今,偶像落落寡歡、失神落寞,彷彿老去了所有的生命力,教人好不心疼。

我當然知道為什麼。摯愛的女兒以那般決絕的方式棄世,就算是縱橫沙場的英雄豪傑,也難以承受吧!只不過,院長的悲傷太長、太深,就像被悲傷判了無期徒刑。

傳記發表會後隔天,院長來電表明,有意找我寫一本關於他們父女情的書。我多麼開心能為院長寫書,但也多麼惶恐要寫這樣的題材!

情緒能量不夠強大的我,唯恐這般悽楚的故事,會讓我跌落情緒谷底。與院長面對面晤談後,我堅定地告訴自己,這本書我寫定了!

即使是悲傷脆弱版的院長,依舊散發儒雅從容、博學多聞的氣質,令我如沐春風;而院長一談及愛女,輕易就泛淚的目光,竟讓我不自量力期許:藉著這本書,終結院長迄無休止的哀傷,代之而起感恩之心,感恩曾經擁有、曾經美好。

想到有可能幫助被哀傷囚禁的院長從心牢釋放,我的勇氣整個被激起。於是,這本書就在院長藉以「紀念、懷念」;而我期望院長「釋放、重生」的企圖下,開始了漫長的訪談之旅。

其間我數度推翻自己的企劃大綱,最終定調在:先探究形塑院長感情、親情的脈絡;再以父女倆於同一年代下相互呼應的人生經歷,描繪這份世間罕見的濃郁父女情。

院長曾數度在訪談中哽咽、盈淚,不僅為愛女傷逝,也為長官故總統經國先生及父母親的辭世掬淚。希望這是一次又一次的洗滌,洗去哀傷,淬鍊出感恩。

本書同時訪談院長愛女雲娣從小到大的幾位密友。從他們的追憶,雲娣的輪廓逐漸清晰。這是一個靈氣逼人的女子,有著卓越不凡的才華、慧黠燙貼的心思,卻也內斂了執著與孤傲,無怪讓院長疼入心魂。

書寫過程還意外見證了院長的脆弱與堅強。脆弱的是情感,堅強的是意念。訪談沒多久,院長就動了雙膝置換人工關節的手術,兩腳一起換,疼痛卻是一腳的數以倍計,因為沒有緩衝。復健得差不多時,又發現淋巴瘤,手術加上六次化療,辛苦、痛苦難以想像,院長卻不曾言苦。

這使我想到,院長自己身上的病痛根本傷不了他,唯一讓他痛不欲生的只有愛女棄世。

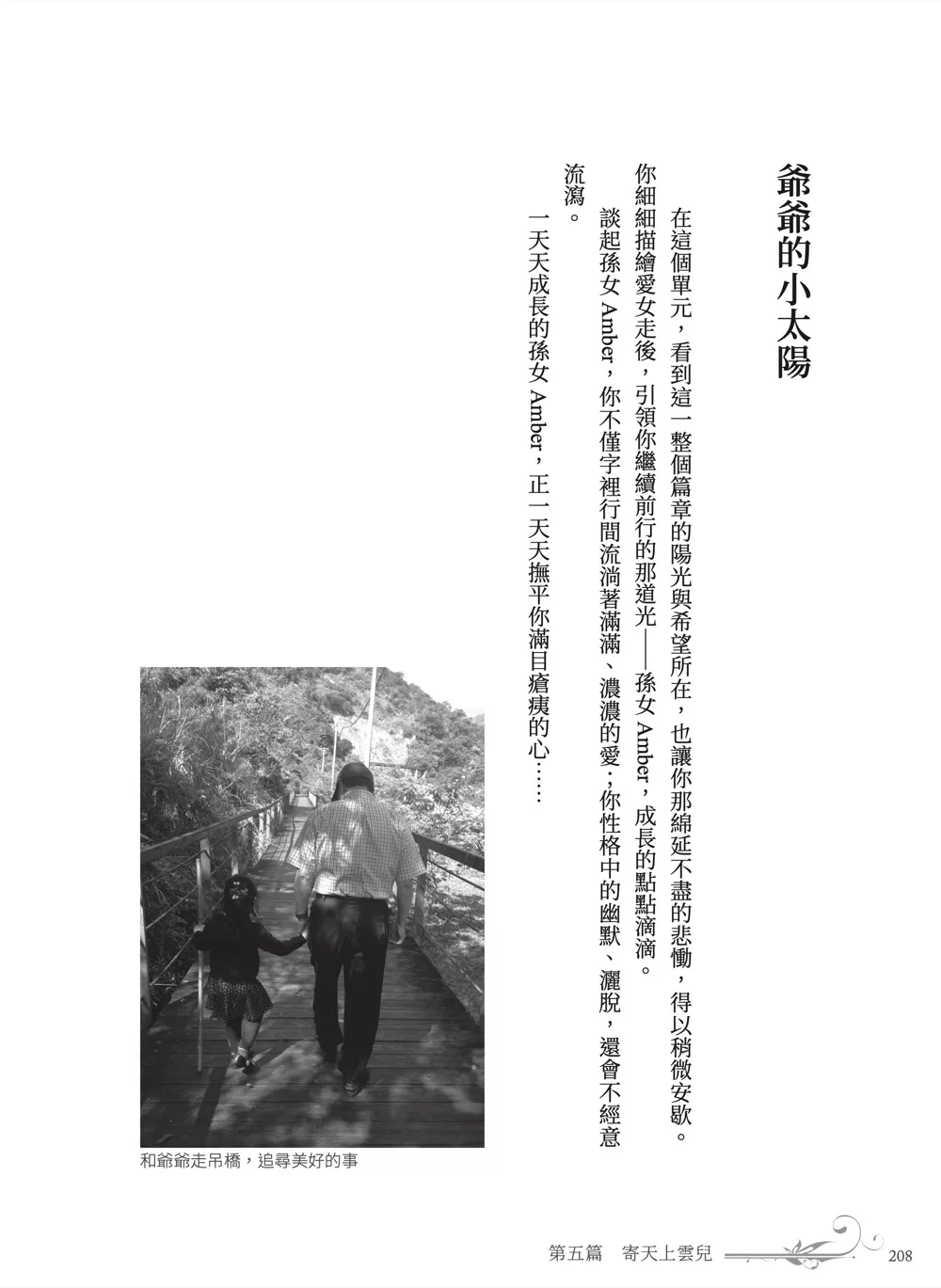

院長在第五次化療後曾對我說,在病中他無懼無畏,甚至有絲毫欣慰,因為若這麼走了,就可以和愛女團聚;但是,這也意味著不能再陪伴年幼的孫女。而今,院長唯一的牽掛就是孫女了。

幸好,「愛的力量」大過「哀的力量」。因為這強大的愛,院長逐日康復。

誠然,這不是一本快樂的書,但也不是書寫悲傷。可以說,它是一本溫馨、懷念,甚至是穿透悲傷看到希望的書。

魏柔宜