推薦序

國際橋牌社:過去與現在

----台灣成功故事背後的省思

一九八六年的九月,我初次來到台灣。那時我當然知道世界一直在改變,但還沒意識到改變會多麼巨大,尤其不知道台灣將會發生巨變。來到台灣之前,我已經在戰火肆虐、不時還有零星戰鬥發生的貝魯特擔任了兩年美國大使館的領事和政務官員。我在貝魯特期間,從一九七九年十一月四日到一九八一年一月二十日,伊朗曾把五十二位美國外交官與美國公民扣做人質。在那之後,我在國務院待了三年,主要負責處理中東危機,其中經常涉及恐怖攻擊,包括炸毀美國大使館、綁架美國人質等,以及以色列對黎巴嫩的入侵。美國全神貫注對付恐怖主義和中東,早從那些年就已經開始了。

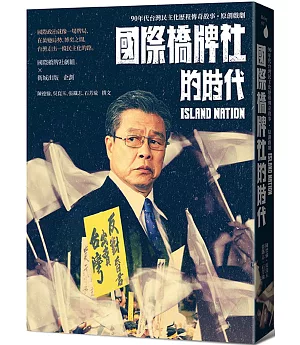

從許多方面來講,中東幾乎沒有改變,只除了恐怖主義後來又進一步擴散之外。中東持續受到同樣的問題困擾:宗教和種族衝突、高壓的政權,甚至還是持續被同一個統治者或是他們的兒子所壓迫。當我意識到這一點,我就盡一切努力設法轉調到其他地區。我鎖定了東亞,因為我認為那裡是最有可能朝向正面發展的地方。很快地,我就實際看到了巨大的改變,在台灣和在中華人民共和國都是。這兩個地方都在經濟上繁榮發展,但只有台灣在政治上進化出完整的自由民主。這個過程並不容易,一路上也遭遇到非常多的威脅和失誤。《國際橋牌社》政治影集以戲劇的方式講述這個獨特的故事。

一九八六年的台灣比現在窮得多,而且也還在戒嚴中掙扎。我太太和我都是外交官,在來台灣之前,我們先繳回我們的外交人員護照,換成觀光護照。這是為了讓我們在被派任到北京的美國大使館前,可以先到位在台北近郊陽明山上的美國在台協會語言學校學習十個月的中文,但在護照紀錄上卻會顯示我們從沒來過台灣。我一直不明白為什麼必須要走這麼一個假流程,其實中國的官員應該也都心知肚明。

大部分美國在台協會的學生都住在山上,但是因為我的太太懷孕五個月,我們想住在比較靠近台安醫院的地方,後來我們的大女兒就在那年的十二月初於台安醫院出生。我們和其他幾名也想住在市區的學生每天搭乘學校提供的廂型車去上課,開車的司機唐柱石(我們都叫他小唐)直到現在還是我的朋友。我們的公寓位在濟南路,靠近光華商場,我在那裡買過一枚珍珠戒指送給我的岳母,不過一個月後珍珠表面就開始剝落,我們才發現那其實是塑膠做的。一個街區之外就是未來仁愛路豪宅帝寶的位址,二十三年後我擔任美國在台協會台北辦事處處長時將會搬到那裡。

我們的房東是一位瘦而安靜的紳士型人物,住在我們那棟小公寓的一樓,每天穿著西裝,拿著公事包,走路去上班,有時也會看到他在整理他的那座小庭院。一直要到我的學習快要結束的時候,我才知道這位外表謙遜的人,其實是一九八四年新落成的福華飯店的老闆。他邀請我們與另一個住在他的樓房裡的美國人家庭,在福華飯店裡的一個包廂為我們餞行。當我問他為什麼選擇了這個令人印象深刻的場地,他告訴我,那是他的飯店。我的房東讓我看到了一個樸素、不炫耀財富的世代。我寄給他一封用中文寫的感謝信,那應該是我唯一寫過的一封中文信。

在那些日子裡,台北還沒有一〇一,我還記得現在的信義區和往東許多如今已蓋起來的地方,當時大多是田地,有些地還在耕種。沒有捷運,下大雨時有的街道會淹水淹到車輪蓋中央。汽車比較少,但成群結隊的摩托車噴出的廢氣彌漫在大街上。早上洗車,傍晚車子就蓋滿了污垢。我完全想像不到有一天台北會變得比我去過的大多數亞洲城市來得更乾淨、更綠化、更寧靜,而且交通也管理得更好。台灣當時還實行進口管制,所以很少有外國商品可買,我也不記得有任何名牌店,或是法國、義大利餐廳。

但是台灣人彌補了這些美中不足。醫療很棒,老師非常優秀,而且還很友善。本地餐廳從來不會有人因為我們的女兒哭個不停給我們白眼看,後來我發現在美國這是常有的事。相反地我們的女兒經常變成吸引隔壁桌關注的大明星,隔壁客人都會對我們表達歡迎、恭喜我們喜獲新生兒,請我們吃東西,還會給我們建議,告訴我們如何照顧那當時還長著一頭金髮的小嬰兒。那時在台灣的外國人比較少,但直到現在,大部分台灣人還是一樣地好客、友善,遠超過我在其他國家的經驗。這點並沒有改變。

語言學校的學生和我們的台灣老師(至少是那些願意談論的老師們)都無法解釋:為什麼閱讀中華人民共和國的出版品時還是必須待在上鎖的學校房間裡讀,或是為什麼國民大會還有代表中華人民共和國省份的席次,或是為什麼海外雜誌到我們手裡時會有劃黑的段落甚至少掉的頁數。但是老師會低調地暗示,他們感到政治的情勢正在改變。確實如此,就在我們離開台灣後不到一個月,一九八七年七月十五日,台灣解嚴了。

兩個月後當我們抵達北京大使館,我們看到的中華人民共和國首都要比台北安靜得多,因為人們大都騎自行車或是走路,摩托車比較少,轎車也只有公務車。到了晚上,街上經常空無一人。北京的環狀道路只到三環,不像現在有七環。其他來自共產國家或發展中國家的外交人員可以使用人民幣,但我們必須用外匯券來買東西,價錢要貴的多。那時的北京比較窮,但污染比較少,只有城市西郊鋼鐵工廠冒出的煤煙,戈壁沙漠的風吹來沙塵暴,和冬天家家戶戶燃燒煤餅時除外。當這三者同時發生,你幾乎看不到眼前六呎之外的景象。

當時美國政府的官方立場——因此也等於是我們美國大使館的官方立場是:美中關係正在一天天、在各個方面上日益改善。我們也是這樣對那些川流不息,因為初次到中國訪問而興奮不已的華盛頓官員、國會領袖、企業CEO們這麼說。他們大部分人都沒有意識到,一個由共產黨統治的國家不可能就此長治久安。每個人都認定,只要中華人民共和國繁榮起來,它也會自然走向自由開放。因此當一九八九年六月四日天安門發生大屠殺,同年十一月九日柏林圍牆倒塌,蘇聯乃至整個蘇聯帝國在一九九一年瓦解時,國際社會大受震驚。

當柏林圍牆倒塌,北京的領導人們特別感到不寒而慄,也慶幸他們鎮壓了在北京和其他地方參加示威遊行爭取民主、反對明顯社會不平等(例如由中國共產黨黨員獨享的特許商店)的學生、工人乃至家庭。實際上當他們發動鎮壓時,這場從四月十五日起就在北京展開的示威活動,其背後的動能已經在消退,天安門上的人數也已經減少。但這退潮還是來得太遲了,黨內已經發生了政治鬥爭,鄧小平獲勝,而他決定要給人民「一個教訓」。部分根據在醫院計算到的屍體數量,我們大使館的估算是至少有八百人被殺,更多人受傷。

一九八九年六月四日發生在天安門上對北京人民的屠殺,永遠地改變了我對在中共領導之下的中華人民共和國的看法。在天安門之後,我作為在北京的政務官被派予了一項任務,即是有長達一年的時間,我每週要和身在美國大使館中申請政治庇護的異議科學家方勵之及他的夫人李淑嫻會面四次,這個經驗更強化了我對中華人民共和國的看法。大使李潔明(James

Lilley)指派我定期向他們說明有關他們投奔自由事宜正在協商進行的情況,並且傳達他們的看法與要求。我後來也陪伴他們搭乘美國空軍飛行機飛往自由,首先抵達英國。

蘇聯在一九九一年瓦解,使得北京的共產黨領導人更加認定他們在天安門事件上選擇了最明智的道路。他們的這個看法,在與華盛頓以及世界各國政府檯面下的對話中得到更進一步的確信,因為各國政府實際上都表示希望儘可能讓天安門事件早點過去,繼續照常做生意。這確實就是在天安門事件後出訪北京的特使亨利.季辛吉(Henry Kissinger)與布倫特・斯考克羅夫特(Brent

Scowcroft)的看法,在他們眼裡,大使館內的異議人士方勵之與李淑嫻不過是重啟雙邊關係的絆腳石。美方與世界各國對局勢的這個評估明顯形塑並強化了中華人民共和國領導班子的看法,例如現在正領導中國,甚至可能終身在位的習近平。天安門事件之後,台灣海峽兩岸勢必要往相反方向發展了。

一年後在台灣,一九九〇年三月十六日到二十二日,台灣的野百合學運在中正紀念堂集會主張民主,爭取總統與副總統直選、國會普選,沒有發生任何的傷亡。這場示威與李登輝在三月二十一日就任總統,開始六年總統任期的時間點重合。然而他贏得總統的那場選舉,他是唯一的一組候選人,來自唯一被承認的政黨,由國民大會的六百七十一位國大代表投票選出。雖然如此,他是中華民國第一個在台灣出生的總統,接著在一九九六年,在台灣第一次民主的總統全民直選中,李登輝再次當選。一九九一年,中華民國於一九四七年在中國選出的立法院與國民大會代表被迫辭職,一九九二年,台灣舉行了第一次立法委員民主選舉。

其他地方歷史的走向,也正朝向民主與獨立主權的正面方向發展。一九九〇年,尼爾森・曼德拉從南非監獄獲釋,成為「非洲人國民大會黨」(African National

Congress)的領導人,並且在一九九四年,經由南非的第一個多種族選舉,被選為南非總統。一九九〇年,蘇聯瓦解,東西德統一。一九九一年,鮑利斯・葉爾辛成為俄羅斯聯邦首任民選總統。同在一九九一年,克羅埃西亞、馬其頓、斯洛維尼亞從前南斯拉夫獨立,一九九二年波士尼亞和黑塞哥維那也宣布獨立。一九九二年馬斯垂克條約簽定,創造出歐洲聯盟,一部分的目標是為了防止未來再有如過往歷史上危害歐洲好幾個世紀的戰爭發生。

一九九一年美國總統布希在國際支持下發動「沙漠風暴行動」,派遣美軍解放被伊拉克佔領的科威特,並且在完成任務後明智地撤軍。遺憾的是,他的兒子小布希之後將會對伊拉克和阿富汗發動欠缺正當性的戰事,造成美軍在中東地區持續介入流血衝突。

我在二〇〇九年回到台灣,而且在這裡持續生活了十年,我發現我來到了一個完全脫胎換骨的國家——更美麗,更都會,更繁榮,也更成功。台灣已經舉行過六次民主的總統大選,二〇二〇年一月即將舉行第七次。雖然就像其他國家一樣,台灣也有問題要面對,但台灣已經超過所有人的預期。正如我經常說的,這是一個現代奇蹟,一個國家在短短數十年間,從貧窮發展為繁榮,從獨裁到民主,而且它實際上沒有什麼天然資源,除了人民的才能與勤奮以外。現在的台灣重視人權與法治,和它在科技、醫療、工程、製造,與創新上的世界級優勢一樣值得被關注。

台灣這個國家的成就得來不易,而《國際橋牌社》影集給了我們一個重要的提醒。有史以來第一次,台灣透過一部精彩的戲劇講述自己的故事,再現它爭取民主的英雄式奮鬥。一個小國,在內憂外患的困局中,克服了巨大的險阻才將自己轉型為現在這個民主國家。一群勇敢的台灣人克服一切困難而成就偉大,這是一個可歌可泣的故事。雖然世界上許多觀眾或許還不知道,台灣民主化的故事其實擁有普世的感染力。台灣真正是一個現代奇蹟,而《國際橋牌社》則優美地描繪出把奇蹟化為現實的努力之中,所有人的投入與追求。

文∕司徒文

(本文作者為陽明大學副校長,美國資深外交官,曾任美國駐澳洲大使館代辦及副館長、美國駐韓國大使館副館長,及美國在台協會台北辦事處處長。)