導讀

從歷史後台走向外交前台的蔣廷黻

前美國駐中華民國大使莊萊德的夫人莊富蘭芝(Florence

Drumright),喜歡蒐集中國藝術品,在臺期間(一九五八至一九六二)曾向不少名流政要討墨寶,其中包括蔣介石和胡適。中研院院長胡適在一九六一年六月十日寫了一首三十多年前的小詩:「剛忘了昨兒的夢,又分明看見夢裏的一笑」送給她,莊富蘭芝於一九九五年一月十四日把胡適的書法贈予加州聖地牙哥藝術博物館。胡適寫這首舊詩後八個月就辭世了。三年後,他的老朋友蔣廷黻也走了。他們都是西化文人,照西方的算法,胡活了七十歲,蔣六十九歲。從現代的標準來看,都不算長壽。

胡適比蔣廷黻大四歲,算是同時代的人。兩個人都是哥倫比亞大學博士,兩個人都愛談政治,關懷國家處境和前途,一起合辦過《獨立評論》。蔣廷黻當上聯合國大使時,還想組黨,請胡適出來當黨魁。胡、蔣都是風流才子,胡適比較浪漫,故能寫出像「又分明看見夢裏的一笑」這樣的詩句。他有不少婚外情,晚年的最後情人是《中央日報》跑文教新聞的李青來。蔣廷黻與元配唐玉瑞生了四個孩子,後來愛上部屬的漂亮妻子沈恩欽。蔣、唐並未辦妥離婚手續(蔣曾委託律師在墨西哥訴請離婚),個性強硬的唐玉瑞曾向聯合國祕書處控訴她丈夫犯重婚罪,並在紐約聯合國廣場舉牌示威,使蔣大使和中華民國大失顏面。一九六五年十月十二日在紐約舉行的蔣氏喪禮上,唐、沈皆出席,蔣與元配所生的幼子蔣居仁陪侍沈女士,長女蔣智仁、次女蔣壽仁則陪母親。蔣死前一年預留遺囑,遺產由唐、沈兩位夫人平分。曾在中華民國駐美大使館做過蔣氏部屬的周谷,對老長官處理遺產的作法深有所感:「他對微時故劍恩情未絕,還是中國一位真正的讀書種子。」唐玉瑞一九七九年病逝紐約,沈恩欽一九八二年於臺北去世。

學者從政是中華文化的一項傳統,蔣廷黻即為典型人物(胡適亦曾做過短暫的駐美大使)。蔣從政前對中國學術界的最大貢獻是:為中國近代史研究打開了一條新路,拓寬了研究領域,提高了治學境界,而使中國近代史的研究找到了「識古亦知今」的出路。蔣氏是個務實主義者,他希望從清季外交的得失中汲取教訓,為現實政治做借鑑。蔣氏曾任教天津南開大學、北平清華大學,他傾力搜尋史料,跑到清宮找舊檔,他也注重研究方法。當年在清華曾拜蔣氏為師的美國學人費正清(John

King

Fairbank),於一九七二年應周恩來之邀訪問北京時,曾在北京飯店頂樓向九十多名精挑細選的聽眾(大部分來自中國外交部)發表演說。他在開場白中即表示,如不提他當年的恩師蔣廷黻,他就無法繼續講下去。費氏在回憶錄中說,蔣氏曾以中華民國駐聯合國大使身分對抗中共,但費氏認為這批聽眾應該是中國人第二、共產黨員第一。由於中共和外面隔絕太久,那批聽眾知道蔣廷黻這個人,可能沒有幾個。

一九六四年四月,費正清在南港中研院近史所和蔣廷黻重逢,這也是他們師生最後一次相聚。最巧的是,蔣廷黻的幼子蔣居仁(Donald Tsiang)夫人親姊妹的女兒黃愛蓮(Michelle Wong

Alhanese),八十年代在哈佛大學費正清東亞研究中心(後易名費正清中國研究中心)當祕書。這位在美國土生土長的已婚華裔,完全不懂中文,她為了要進一步了解費正清的背景,認真閱讀費氏自傳,居然被她發現她的姨丈就是費正清的老師蔣廷黻的兒子。她興奮地向費正清求證,費氏大喜過望。黃愛蓮又告訴他,蔣居仁就住在哈佛附近的小鎮。於是,透過黃愛蓮的聯絡,費正清終於和恩師後人見了面。費氏馬上問蔣居仁:你父親有沒有留下資料,是否可以捐出?麻省理工建築系出身的蔣居仁說,其父資料都在他家的地下室。居仁和住在加州的二姊壽仁商量後,決定由居仁全權處理資料,居仁開始把他父親的檔案陸續贈給哈佛。捐獻工作還未完成,費正清即於一九九一年九月去世,其高足柯偉林(William

Kirby)賡續接收蔣廷黻資料,並決定不再由哈佛瓦德納(Widener

Library)圖書館庋藏,而於二○○二年九月改存哈佛燕京圖書館。當時在哈佛燕京圖書館做研究的大陸近代史學者陳紅民(南京大學博士、現為浙江大學教授),受哈佛燕京圖書館館長鄭炯文之託,整理蔣廷黻資料。陳紅民並於二○一一年以蔣廷黻資料的整理與出版為由,向中國國家社科重點項目申請到資助。二○一五年,廣西師範大學出版了二十四大冊《美國哈佛大學哈佛燕京圖書館藏蔣廷黻資料》。

令人無限感慨的是,以十餘年時間在國際外交壇坫上保護中華民國聯合國席位的蔣廷黻,死後半世紀,其資料和檔案卻由蔣氏當年所對抗的大陸出版,而其整理工作亦由大陸學者承乏。蔣廷黻晚年曾表示希望能在中研院近史所做研究和撰寫中國近代史。其願望終未克實現,而近史所和國史館亦未能獲得蔣氏資料。哈佛與蔣氏毫無關係卻能擁有他的檔案,其母校哥大汗顏矣!同樣令人感慨的是,與臺灣毫無淵源的大陸近代史學者、研究韓戰與中美關係出名的陳兼(上海華東師大畢業、美國南伊利諾大學博士),數年前在維吉尼亞大學出任嚴家淦講座教授,目前又在康乃爾大學擔任胡適講座教授。這兩個例子,使人想到臺灣史學研究的蕭瑟與文史人才的寥落。

蔣廷黻於一九二三年執教南開,一九三五年告別學界和研究生涯,開始做官,起跑點是行政院政務處長。在駐蘇大使任內(一九三七年),史達林讓羈留蘇聯十二年的蔣經國攜妻子與兒女返國。多年後,蔣氏聽到蔣介石要蔣經國以﹁總統府資料室主任﹂名義主持所有情報工作的消息時,大不以為然。他向當年捕獲中共上海負責人顧順章、並差點抓到周恩來的國民黨老特務蔡孟堅表示,要向老蔣進言:小蔣管情報,中外觀感皆差。蔣廷黻幼時讀湖南教會學校,在美國唸中學,在俄亥俄州上奧柏林(Oberlin)學院,又在哥大幾年,這些西式教育與環境,使他養成正直、坦率的個性。他明知國民黨在臺一黨獨大、老蔣大權在握,他竟天真地想要﹁自國民黨內分出一部分人士加以少數民主人士,組織一個溫和的自由黨﹂,並擁﹁愛國而又溫和的學者胡適之做黨魁﹂。蔣把他的想法告訴深獲老蔣信任的蔡孟堅,並稱要向老蔣陳述他的想法。蔡氏說,老蔣不但會拒絕你,並會對你起反感。固執的蔣廷黻答道:﹁這是我的愛國主張,國際趨勢,他不接受,我為表達個人良心,我還是要提出的。﹂

蔣廷黻在聯合國戮力保衛中華民國代表權,但他亦知道僅憑﹁唇槍舌戰﹂,只能拖延時日,中共終有一天會進入聯合國。他向蔡孟堅強調,他此時盡力苦撐,可能撐過十年以後;政府如有彈性政策,可能留在聯合國得一普通席位,中共進入聯合國後,安理會位子更難保。蔣氏所說的﹁彈性政策﹂即﹁兩個中國政策﹂。老蔣在六十年代初即懷疑蔣廷黻和駐美大使葉公超傾向兩個中國主張,國府外交部長沈昌煥於一九六五年五月十七日對國民黨中央政策委員會副祕書長阮毅成說:「國際外交向由總統直接掌理,美國亦係如此。我國外交部長事實上是為總統之外務祕書,用人大權,由總統自己行使,外交部長並無太大之發言權。上次葉公超之更調與此次蔣廷黻之易人,皆係總統親裁,外傳本人如何如何主張,係太過分看得起我。蔣(廷黻)有偏向兩個中國論調,故總統非更換不可也。」到了七十年代初,受到﹁尼克森震撼﹂的衝擊,國際形勢丕變,台灣陷入前所未有的困境。老蔣為了要保護聯合國席位,終於向尼克森政府表示願意接受兩個中國政策,海峽兩岸都可在聯合國,但中華民國要保有安理會席位,尼克森認為不可行,中共則堅決反對兩個中國政策。時代在急速轉變,纏綿病榻的蔣介石已無法掌控台灣的命運,蔣廷黻在五十年代的預言終告實現,中共進了聯合國,但中華民國卻被逐出,連「普通席位」也沒有。

駐美大使葉公超於一九六一年十月十三日被老蔣緊急召回臺北後遭撤職,形同軟禁。蔣廷黻取代他的駐美大使職位,一九六二年一月九日從紐約坐火車到華府,一月十二日赴白宮向甘迺迪呈遞到任國書。已故外交官周谷說,蔣常年雪茄在手,健康欠佳,加上個性嚴謹,其表現遠不及葉公超,視華僑如無物,「已少與白宮重要幕僚常相聚談,又不能與美國軍事、情報單位首長暢談軍情大局世界大勢」。紐約一批國民黨極右翼政客與文人(包括立委潘朝英等)常攻擊他,認為他難堪重任。蔣廷黻夫婦於一九六四年四月最後一次返臺,停留約二十天。中研院近史所所長郭廷以在一九六四年四月十八日日記上寫道,蔣氏夫婦﹁抵中央研究院後,蔣先生向胡適之墓獻花,蔣先生氣喘似較前更甚,每登十餘級即須停步。﹂蔣廷黻在臺期間,適值美國國務卿魯斯克訪臺與蔣介石會談,老蔣竟不讓蔣廷黻參與。如此羞辱自己的駐美大使,美方亦大感詫異,就像蔣經國一九六二年九月訪美會晤甘迺迪於白宮,蔣大使亦遭排擠一樣。蔣廷黻知道他「聖眷已衰」,在蔣氏父子心目中已「無足輕重」矣!直至回美前夕,老蔣才在四月二十三日接見他,老蔣希望他當行政院副院長,蔣廷黻則表示想在南港做研究、寫史書。一九六五年三月,蔣終於辭職,告別了近二十載的外交生涯。

蔣廷黻少壯及中年時代曾想當湖南省主席和臺灣省主席,然均落空。他是一個真正有抱負而又想做事的人,他要以知識和行動報國,而不是在書房和象牙塔中空喊口號,或寫無濟於事的政論。他把他一生中的黃金時代貢獻給國家,在聯合國安理會和聯大會議上馳騁,每年在驚濤駭浪中護衛中華民國會籍。然而,在他死後六年,江山變色,他十餘年來的折衝樽俎,一夕之間化成泡影,黃華取代了他。

蔣廷黻曾預測中共終將進入聯合國,所幸他並未看到這個結局。他是一個第一流的近代史學者,也是一個傑出的外交家,他在人生舞台上都把這兩個角色演得可圈可點。臺大歷史系、紐約大學博士出身的湯晏,深入而又完整地剖析蔣廷黻的治學與從政生涯,是海內外第一本最詳實、最具可讀性的蔣廷黻傳記。莎士比亞在《暴風雨》一劇中說:「過去就是序幕」,蔣廷黻從歷史的後台走向外交的前台,也揭開了時代的帷幕。

林博文

自序

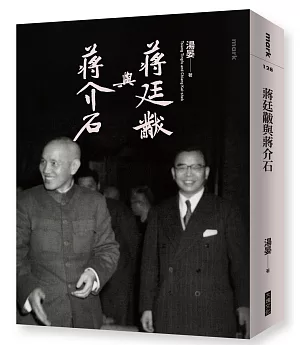

這本書是蔣廷黻一生的傳記,主要是講蔣廷黻於一九三五年從政後與蔣介石三十年的「君臣」關係。他們兩人之間的政治關係與他人截然迥異,他們不是同志(國民黨),既非同鄉,亦非同宗。蔣廷黻一無憑藉而身居要津,兩人的關係很是特別,但從某些地方來看也是很有趣味的,不僅可以看出蔣廷黻湖南騾子脾氣的性格,同時也可看出蔣介石治國若烹小鮮的「藝術」。這本書與普通一般傳記不太一樣,所以吾人對這本書不可以以一般傳記視之。

蔣廷黻一生有三個人對他有重大影響。第一個是他二伯父蔣蘭圃,二伯是最熱心鼓勵蔣廷黻讀書上進的人,如果沒有二伯,他不可能受那麼多教育。二伯為了讓子侄接受良好的教育,一連換了三個私塾,科舉廢了,他送蔣廷黻上長沙明德小學,這是一所很有名的新式學堂,蔣廷黻在明德唸了一學期,二伯認為明德虛有其表,不夠好,乃送他至湘潭的一所教會學校益智中學。蔣廷黻在益智開始接觸西方,為他開了一扇吸取西方近代知識的窗戶,開始學英文,那時他十一歲。林格爾夫人(Mrs.

Jean Lingle)是對蔣廷黻一生有重大影響的第二個人。她是蔣廷黻在益智的英文老師,蔣廷黻與林格爾夫人親若母子,她是美國長老會在湘潭的傳教士。蔣廷黻十六歲那年由她幫助去美國密蘇里州的派克學堂(Park

Academy)上學。他到美國讀書是從中學開始(相當於初中三年級唸起),所以他所受的西方文化薰陶遠較一般留學生深,英文也遠較一般留學生好。況且他在私塾裡唸過四書五經,除了易經外都能背誦,故在出國前已有相當好的國學基礎,這一點與之前由容閎帶出去出洋的幼童學生又不同,故蔣廷黻說得上是一個學貫中西的人。他的中英文程度都可以做到站起來能講,坐下來能寫,運用自如,一無扞格,關於這一點,很早出洋的幼童及在他後來出國的留學生都不如他。他在美國讀書時因成績好拿過官費,沒有官費時就去做苦工,拉騾車、運煤、做農場粗工,也去餐館做企(waiter)、做推銷員,去演講、去教堂證道,為了賺錢什麼都做。中學畢業後,他本想進哈佛,但他的德文老師對他說,哈佛太大對他不好,推薦他上俄亥俄州的奧柏林(Oberlin)學院(這是德文老師的母校),奧柏林畢業後,歐戰方酣,他應青年會徵召赴法國為華工服務。歐戰結束後,他又回美國進哥倫比亞大學讀研究所,專攻歐洲近代史;正在撰寫博士論文時,適值美國召開華盛頓九國海軍會議,蔣廷黻是學生領袖,參加了華盛頓海軍會議。一九二三年一月十日論文殺青,獲哥大歷史學博士學位,隨即返國應天津南開大學聘請教授西洋史,並開始整理中國外交史史料。一九二九年任清華大學歷史系系主任,對清華歷史教學與革新厥功至偉,同時發表了一連串有價值的學術性論文,奠定了他的學術地位。他在清華寫過一篇很長的論文,題為〈最近三百年東北外患史〉,題目雖是「東北外患史」,其實就是講的「俄帝侵華史」,他的用意是要人注意東北,激發國人的愛國心,不要隨意丟失土地。他說一八五八年的中俄璦琿條約及一八六○年的中俄北京條約,創了一個世界上割讓土地的新紀錄─其總面積有四十萬零九百一十三方英里,即烏蘇里江以東、外興安嶺以南、黑龍江以北的土地(相當於東北加上江蘇)。

蔣介石是對蔣廷黻有重大影響的第三人。一九二三年蔣廷黻學成歸國,在南開教書,蔣介石在廣州協助孫中山籌辦黃埔軍校,他們並不相識。兩人第一次見面是在蔣廷黻歸國後十年,即一九三三年夏天,蔣廷黻應蔣介石之召到牯嶺去見他。那時蔣廷黻三十八歲,已轉到清華,並在學術界嶄露頭角,他是名教授,又是著名的學者,這次召見穿針引線的是《大公報》的發行人吳鼎昌和蔣介石的親信錢昌照。同時召見的還有何廉(南開大學教授,他們是小同鄉)。表面上看起來是「禮賢下士」,其實蔣介石想見的主要還是蔣廷黻,因為他在《獨立評論》上發表了很多文章,如主張獨裁政治、用武力統一中國等,這些言論對蔣介石來說「深獲我心」。

還有他在《大公報》上發表很多有關對蘇聯及日本的外交政策,常有獨到的見解,深受蔣介石注意。見面時,蔣介石知道他們是湖南人,很客氣地對他們說:「湖南是出大人物的地方。」蔣廷黻禮貌回答說:「雖然湖南過去出了一些偉人,但是現在的偉人卻出自浙江。」而後蔣介石在談話中不時提到晚清名臣如曾國藩、左宗棠、胡林翼等。翌年蔣廷黻在清華教滿五年,循例休假一年,他想到歐洲看幾個新近開放的檔案庫。蔣介石知道他將去歐洲旅行,故對他說希望他能多花一點時間在蘇聯。蔣介石講這話是有用意的,因為他有個秘密任務交給蔣廷黻,要他以蔣的私人代表身份與蘇聯外交部商談,改善中蘇關係,這在當時是極秘密的,不讓汪精衛(行政院長兼外交部長)知道,也不讓駐蘇大使顏惠慶知道。蔣廷黻到了莫斯科後,在未見蘇聯外交部次長史托莫尼亞可夫(Stomoniakov)之前,他的心情有點戰戰兢兢,但見了史氏後很愉快,所談一切都很順利。蔣廷黻立即向蔣介石提出一個很詳細的報告,並附有如何開創未來局面的建議。蔣介石即覆電嘉許,蔣廷黻的任務圓滿成功。他很高興,晚年回憶說:「我已自由,可以去研究歷史和觀光了。」蔣廷黻擔任此一密使任務是他一生的轉捩點。一九三五年十二月一日蔣介石出任行政院長就想到蔣廷黻,十一月中旬蔣介石要蔣廷黻立刻到南京見他。到了南京,蔣介石要他擔任行政院政務處長,蔣廷黻說他沒有經驗,也不知道「如何作法」,蔣介石說:「你能。」又說如不工作,就永遠得不到經驗,於是拿起筆來寫了一道手諭:「派蔣廷黻為行政院政務處長」。

這一道手諭改變了蔣廷黻一生,他就此離開了清華,以後再也沒有回到學術崗位上。

按照行政院組織法,祕書長及政務處長是行政院長的幕僚長,是院長的守門人。蔣廷黻與蔣介石的君臣關係從此時開始,在政務處長時期可以說是「天子近臣」,那時他四十歲。蔣廷黻在行政院做了半年後,正確的時間是一九三六年六月底,在一次小型院會上,列席的人只有蔣介石、孔祥熙、張群、吳鼎昌、張嘉璈、王世杰、何應欽等幾位要員重臣,翁文灝(祕書長)、蔣廷黻也參加,但祕書及書記不得列席。開會時外交部長張群提出駐蘇大使顏惠慶請辭,他提名吳鼎昌、顧維鈞、徐謨等幾位候選人,孔祥熙提了王正廷。於是大家討論誰去莫斯科最適當,事實上沒有什麼討論,蔣介石突然間轉身對蔣廷黻說:「廷黻,你願意去莫斯科嗎?」還沒等他回答,乃說:「你考慮一下,三天內答覆我。」與會者對委員長的提名均表贊成,就散會了。不久翁文灝以老大哥的身份對蔣廷黻說,委員長希望你能接受這個任命,翁又說:「那是個費力不討好的工作。」但勸他接受。就這樣蔣廷黻出任駐蘇大使,那時他還不到四十一歲。駐蘇大使的確如翁文灝所說是個「費力不討好的工作」,在他任上適值多事之秋,又碰到張學良綁架蔣介石的西安事變,而後七七事變中日戰爭爆發,蔣廷黻是外交新手,只做了十三個月即被調回。一九三八年初,當蔣廷黻離開莫斯科時南京已經失守,歸國後他先到武漢,然後轉往重慶。此時行政院長是孔祥熙(孔是蔣介石連襟),邀他回行政院重作馮婦,於是他又任政務處長。未就任前在漢口有一段空閒日子,他寫了一本只有一百二十六頁的小書,書名《中國近代史》。雖是一本薄薄的小書,完全照西洋史家寫書的格局來寫的,麻雀雖小五臟俱全。別看這本書小,卻極其出色,非常精彩,裡面有很多真知灼見,道前人所未道。這本書是為蔣介石寫的,他忠告蔣介石應該學土耳其的凱末爾,中國應盡速現代化,越快越好。同時他也看到後方朝野士氣低落,在書裡叫人不要怕日本人。日本本土很小,土地貧瘠,不足畏也。這本書就是為中國苦難同胞打氣。孔任行政院長一年後,蔣介石又回行政院擔任院長。蔣廷黻與孔祥熙及蔣介石相處甚得,但至一九四五年五月,蔣介石郎舅宋子文來接替妹婿(蔣介石)擔任行政院長,時蔣廷黻任中國善後救濟總署署長,宋子文處處找他麻煩,挖他牆角,希望蔣廷黻失敗。他知道不能與宋子文正面衝突,因為宋是蔣介石的親戚,當初他參加政府工作,有人即警告他,千萬不要與孔、宋衝突,因為他們是蔣介石近親。他與孔祥熙相處甚得,但與宋則否,雖然如此,也無必要與他們正面衝突。因此並沒有與宋子文真正意義上的鬥,但最後宋子文還是把蔣廷黻給逼走了。蔣廷黻在善後救濟總署任內雖然盡了很大的力,但是「困難之多,阻力之大,效果之微」,不是他創辦時所曾預料得到的。

蔣廷黻主持善後救濟總署非他得意之筆,他對國家民族最有成就與貢獻的是他在聯合國提出的控蘇案。代表權案雖然也充分發揮了他的外交藝術,但其成就遠不如控蘇案意義重大。控蘇案是中國在逆境中於聯合國順利通過的一項艱巨的偉大成就,這是他一生事業的巔峰。一九六一年因外蒙古案葉公超被黜,蔣廷黻接替葉公超兼任駐美大使,半年後,他離開聯合國專任駐美大使職。一九六四年春蔣廷黻返臺述職,於四月二十三日見蔣介石,蔣介石開門見山要他回來擔任行政院副院長,輔助嚴家淦(時為行政院長)。蔣廷黻回答,他不要位置,明年他就七十歲了,他想退休,退休後計畫定居南港,利用中央研究院的藏書研究中國近代史。翌年(一九六五年)五月二十九日蔣廷黻在駐美大使任上退休,五個月後病逝紐約。這本書主要就是寫蔣廷黻自一九三三年在廬山第一次與蔣介石見面至一九六四年四月二十三日在士林官邸最後一次會晤為止─有關他們兩人三十年的「君臣」關係。晚年蔣廷黻與蔣介石關係並不是很和諧,其故安在?這就是我寫這本書的動機。

蔣介石是一個剛愎自用的舊式軍人,他很保守,很重視中國傳統的親屬關係;在大陸上把重要位置給孔、宋,不管他們怎樣無能或不夠格,蔣介石皆曲與優容。在臺灣他很巧妙地把總統大位留給兒子蔣經國。其他則有時會六親不認,請看他那幾位優秀的留美懂洋文的「紅人」如吳國楨、孫立人、葉公超等,都是極其能幹的寵臣愛將,曾幾何時,到後來不是放逐的放逐,就是一個個被幽禁起來,沒有一個善終。唯獨蔣廷黻是僅存的一位懂洋語且「挾洋自重」(蔣介石語)而與蔣介石患難與共、有始有終的人。蔣廷黻像蔣介石一樣,也是受洗的基督徒,但他不是個上教堂做禮拜的虔誠教徒,星期天,妻子沈恩欽與媳婦

Claire 去教堂作禮拜,他在家做 babysitter(帶小孩)。參加政府工作後,蔣介石要他入黨,但黨性不強,CC系對他不滿,他就脫離了國民黨。他畢生在蔣介石一黨獨大的國民黨政府工作,卻沒有在詭譎多端的政海中沒頂。他有什麼本事能獨善其身?蔣廷黻這個人值得研究。

本書以蔣廷黻為主,以繫年為先後。第一章至第六章是蔣廷黻早年求學與治學。蔣介石出現在第七章〈獨立評論〉的開始,而後第八章起至第十七章都是講蔣廷黻與蔣介石的關係。蔣廷黻於一九三四年赴歐洲旅行擔任蔣介石密使是在第八章。翌年十二月蔣廷黻赴南京任官,他與蔣介石就成為中國傳統的君臣,關係至為密切。但是蔣廷黻是一個諍臣,是一個良臣,而不是愚忠的忠臣。他對蔣介石說不要神化孫中山,不要蔣經國去辦特務,開放言論自由,不要喊反攻大陸,應裁減軍備,提高人民生活水準。這些建議是叫蔣介石皺眉頭的,最顯著的例子是蔣介石不高興他與胡適組黨。他一出仕途均擔任重要職位,高官厚祿,為什麼還要組黨?他對國民黨的態度如何?他對蔣介石如何?蔣介石對他又如何?上述這些問題或類似這樣的問題常常縈繞在我心頭,也是我所關心的。這些問題我將在書中嘗試提供答案。

中國傳記文學不發達,他卒後五十年來,我看到的只有兩本傳記,一本是陳之邁的《蔣廷黻的志事與平生》,另一本是林子候的《蔣廷黻傳》。陳書是屬於回憶錄性質的傳記,這是很好的一本薄薄小書,陳之邁文筆很好,文字優美,清晰可讀,唯對蔣廷黻生平如求學與治學過於簡略。寫「聯合國」一章最好。因為陳之邁是蔣廷黻多年朋友,又長期在政府工作,所以他可以說的、或者應該說的話就不便說出來,我們是可以諒解的。但這本書也有一些其他小誤,比如書中說蔣廷黻愛看wrestling(角力賽)。不錯,他很喜歡看角力賽;此外他也喜歡看棒球、網球及美式足球、拳賽,但在所有的球類或競技運動中,他最愛看角力賽(中外高級知識分子喜看角力賽的較少,蔣廷黻也許是例外)。他也打網球,還打得不錯,晚年他喜歡打高爾夫球。靜的方面他最喜歡打橋牌。此外,眾所周知他喜歡看書,陳之邁說蔣廷黻除了看他本行中外歷史及國際政治的書外不看別的書,其實不然。陳之邁說他不看文藝書籍,這就錯了。蔣廷黻看書範圍很廣,且看得很快,他也看文藝書,中外都看,如《簡愛》、《咆哮山莊》、莫泊桑的短篇小說,

以及抗戰前後流行的巴金的《家》、《春》、《秋》、海明威的小說、史坦貝克的《憤怒的葡萄》(The Grapes of Wrath)、瑪格麗特‧米契爾(Margaret Mitchell)的《飄》(Gone with the

Wind)他也都看。在善後救濟總署被宋子文逼走後,他看莎翁名劇英文本《威尼斯商人》等書。每次看完一本書就習慣地在日記裡寫評論,這是一種好習慣。他的朋友傅斯年喜歡看偵探小說,沈剛伯愛看武俠小說,蔣廷黻不看偵探小說,也不看武俠小說。陳之邁又說蔣廷黻也不喜歡西方古典音樂,這又錯了,他喜歡貝多芬及莫札特。在重慶時他最愛聽英國BBC電台的西洋古典音樂。他也愛好歌劇及莎翁名劇,《哈姆雷特》(Hamlet)他看過四次。但他不像葉公超那樣酷愛京戲。有人說「他不會玩毛筆字」,這也錯了,他喜歡中國書法,尤喜褚遂良,臨的是褚遂良帖本。一九四六年他離開善後救濟總署後賦閑在上海,幾乎每天勤練毛筆字,他的親戚向他要一幅字,他寫了一橫幅小條給他,蔣廷黻很得意有人向他要字。我說這些雞毛蒜皮小事,旨在說明為人寫傳不容易,因為像陳之邁與蔣廷黻是幾十年的朋友,尚且有如此錯誤。林子候的書比較起來很粗糙、很普通。蔣廷黻的日記及英文口述歷史(即回憶錄)對於為蔣廷黻立傳的人很有幫助,很遺憾他的口述歷史未完至抗戰初期即病故。好在他的英文日記(從一九四四年元旦至一九六五年六月三日病重為止)正好可以銜接、彌補這部分。而這部不完整的口述自傳後由謝鍾璉譯成中文,曾在《傳記文學》連載,一九七九年由傳記文學出版社印成單行本,題為《蔣廷黻回憶錄》。一九七九年美國馬里蘭大學有位學生

Charles Lilley 寫博士論文,題為「Tsiang Tingfu: Between Two Worlds,

1895-1935」(蔣廷黻:介於兩個世界之間,1895-1935),這篇論文只寫到蔣廷黻四十歲為止,著重在蔣氏中西文化背景、宗教思想來立說,頗有參考價值。蔣廷黻在《獨立評論》上的文章大都收錄於文星出版的《蔣廷黻選集》(計六冊)。蔣廷黻於一九六五年十月九日卒後,《傳記文學》出版過一期「廷黻先生逝世紀念特輯」(七卷六期)。一九七六年《傳記文學》舉辦每月人物專題座談會專欄,十一月份專題人物是蔣廷黻(二十九卷五期),這兩期一共收錄了二十八篇紀念文字,裡面有不少的第一手傳記資料。還有費正清的《中國回憶錄》(Chinabound:

A Fifty Year Memoir)裡面有一專章(第七章)題為「T.F. Tsiang and

Modernization」(蔣廷黻與現代化)亦可參考。蔣廷黻是「反共抗俄」的健將,大陸學者不喜歡他是可以理解的。近幾年來大陸報刊刊登研究蔣廷黻的文章如雨後春筍,這是好現象,不過大陸的學者都脫不掉框框。有時會一窩蜂,如胡適及錢鍾書就有這種現象。二○○○年前後蔣廷黻的哲嗣蔣居仁先生(Donald

Tsiang)將其父親生前日記、演講稿、來往函電、私人信件等資料計十四箱捐贈給哈佛大學,現庋藏在哈佛燕京圖書館「蔣廷黻資料檔」 (Archives of Dr. Tsiang Tingfu),可供史家採擇也。最近廣西師範大學出版社將燕京圖書館的「蔣廷黻資料檔」刊印出來,成為一套二十四冊的《美國哈佛大學燕京圖書館藏蔣廷黻資料》,此乃出版界盛事,嘉惠後輩學人,功德無量。

我寫這本書始於二○○六年,中間因寫《葉公超的兩個世界》而延誤,所以斷斷續續寫了近十年。有一位朋友問我怎麼會想寫蔣廷黻?我答說紐約聖若望大學李又寧教授建議我寫的,我首先要謝謝她,如果沒有她的囑咐則我不會想到要寫蔣廷黻。最初我寫了一篇〈蔣廷黻:求學與治學〉,先後刊載於李又寧主編的《華族留美史:一五○年的學習與成就》第二集(二○○九)及《華族與哥倫比亞大學:慶祝哥大建校二五○週年》第二集(二○一○)。復於二○一一年又寫了一篇題為〈蔣廷黻與中國自由黨之籌組〉,在臺北「民國肇建與在美華人」國際學術研討會發表(由李又寧及中研院主辦)。這篇文章也是李教授吩咐我寫的,且題目也是她指定的。關於蔣廷黻與中國自由黨,當時尚未見有人(包括中外學者)有系統的寫過。後來我發現浙江大學陳紅民教授在我撰寫的同時,也寫了一個同樣的題目(〈政權交替之際的蔣廷黻與夭折的中國自由黨〉),也是差不多先後在中研院的另一個學術會議(第四屆國際漢學會議)上發表,這也是一種巧合。但我們兩人論文的重心、觀點及論斷並不雷同。今復蒙李又寧教授惠允上述兩篇文章重刊於本書,在此一併誌謝。另外要謝謝我的兒子寶寶(Kevin)於二○○九年幫我借到一套蔣廷黻英文日記的膠片(原件藏哈佛大學燕京圖書館)。蔣廷黻寫日記很勤,不管再忙幾乎每天都記。他英文又好,很有文采,他的日記是很精彩的,知人論世一針見血,內容很豐富。如果沒有這套蔣廷黻日記,我是不可能寫這本書的。我久想與蔣廷黻先生後人取得聯繫,後來聯絡到了,在這裡我要特別謝謝蔣廷黻的大女兒蔣智仁(Mrs.

Lillian Mark)女士、蔣居仁先生及 Mrs. Ann Salazar 為我提供了很多不為外界所知的很有價值的資料,並為本書提供照片。最後也要謝謝我的朋友林博文先生熱心協助我出版這本書。