推薦序

這本班頓詩選集其實是一本跨語言跨媒介的雙重翻譯文本,「跨語」指的是由馬來文譯成中文,同時也是將馬來文班頓譯成圖畫,因此除了是文字翻譯,也是「跨形媒翻譯」(intersemiotic

translation),也就是馬尼尼為說的,「把詩轉換成圖」。換句話說,把詩轉換成圖是一種把文字轉換成圖像的「跨形媒」翻譯,不是給詩作「插畫」──長久以來我們都誤會了。把詩譯成圖畫之後,譯者已跨越了語言。馬尼尼為的「班頓世界」的文本,不是馬來文,也不是華文,而是圖文(graphic

text)。不過,圖畫呈現班頓的「投影」不是問題,「釋義」的部分才是譯者的考驗──如何將聽的藝術化成看的藝術,如何讓(聽者)對義理的理解轉成(觀者)對圖像生情動感,才是這本書的「譯人的天職」。

中山大學外文系教授:張錦忠

班頓是馬來文化的民間詩體,在馬來群島廣為流傳。這本馬來班頓詩歌集是臺灣第一本班頓的繪本,本書翻譯跟版畫創作都很到味,讀起來有種跟台灣原住民族部落傳統詩歌似曾相識的親切感。全書由馬來語與中文雙語對照出版,很適合結合十二年國教東南亞語文課程認識馬來詩歌文學的文學讀物,更適合所有對詩、東南亞文化、版畫有興趣的各行各業、不分年齡層的大小孩。

政大民族學系系主任:王雅萍

自序

又見菠蘿蜜,又見波羅蜜

張錦忠

班頓是幾乎每個馬來西亞人都會一兩首的馬來傳統詩歌,是馬來群島(馬來半島、婆羅洲、菲律賓、印尼一帶,馬來文俗稱「努山達拉」[Nusantara])的詩歌體式,可言志抒情、可傳情表意、可吟誦唱和、可作儀式獻辭,故在民間衍生流傳,源源不斷。當代馬來詩人也不乏以這種四行詩歌形式創作的例子,例如穆哈末.哈芝.薩雷(Muhammad Haji

Salleh)便有一本班頓班頓體詩集《來自七海角的班頓》(Pantun Dari Tujuh Tanjung)。值得一提的是,集中也收入他用英文寫的班頓詩。

英文也有班頓詩嗎?其實,早在十九世紀法國文學就已引進班頓了,波特萊爾就寫過班頓。班頓從法國文學轉進英國文學後,成為一種格律詩體式pantoum,當代著名美國大詩人如約翰.阿石貝里(John Ashbery)與柯若琳.開瑟(Carolyn Keizer)也寫過班頓體,而且還是連鎖體(連章)班頓(pantun berkait)。在美馬英詩人林玉玲(Shirley Geok-lin

Lim),來自馬六甲,也用英文寫連章班頓〈給中國婦女的班頓〉(“Pantoun for Chinese Women”)。

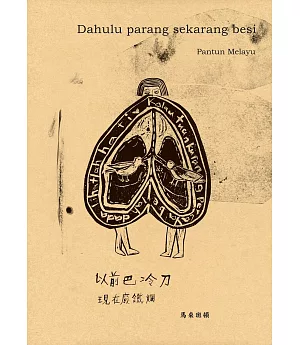

《以前巴冷刀

現在廢鐵爛》這本班頓集選譯的是傳統馬來班頓,亦即四行體。前兩行意象鮮明,也是後兩行要義的投影反射。前者為具體事物,後者為抽象道理。這樣的結構,難免令人想到中國古代的《詩經》。事實上,班頓與《詩經》的關係或共同之處,早已有論者指出,甚至有人以《詩經》為班頓的源頭。我到認為就流傳風潮、采風性質、俚俗本色及民間色彩而言,班頓甚至可以竹枝詞比較參照,尤其是南洋也有其竹枝詞傳統。在南洋的時空脈絡,班頓與竹枝詞並行交錯,不也是一種華夷風起的現象嗎?

這裏選譯了三十七首班頓,分成兩輯。一輯表達人生智慧,一輯表現愛戀情懷,主要來源為哈密頓(A.W. Hamilton)編譯的那本老書《馬來班頓》(Malay

Pantuns)。我挑了一些我喜歡的,意象生動的(這樣比較好畫),結果是「又見菠蘿蜜,又見波羅蜜」。孔子說,讀《詩經》,可以「多識於鳥獸草木之名」(《論語.陽貨17.9》,因為詩經的鳥獸草木譬喻甚多。這本《馬來班頓》選譯的第一首起句即「菠蘿蜜長在籬笆外」,再翻下去,還會不時見到菠蘿蜜。當然,在這個「馬來異想世界」裏,不是只有菠蘿蜜,處處皆是香蕉、芒果、檳榔、亞答樹、甘蔗、榴槤、茉莉花、雞蛋花、蝦、鵝、鯖魚、魟魚、四腳蛇、鼠鹿、鱷魚、喜鵲、燕子、鴿子、麻雀、猴子、貓頭鷹、孔雀等鳥獸草木,因此我們不妨說,讀班頓,可以「多識於南洋鳥獸草木之名」。

班頓畢竟是詠唱的藝術,翻譯班頓的問題,其實是「功夫在聲音」。論者常說詩不可譯,也常說翻譯處理的是兩種語言兩種文化,我認為譯詩難為,難在聲音的翻譯,尤其是歌謠。馬尼尼為說她譯班頓,不刻意「譯成像古詩一樣,因為原文的用字是生活裏白話的字」。「白話的字」即「口語」。詩當然要重音樂性,但也是書面語言的表述,因此少見「大白話」。班頓固然是以口語表現的「野」詩,但屬格律體,的確像舊體詩那樣,韻律非常重要,但對馬尼尼為來說,譯班頓押韻不是首要考量,能押韻就押韻,不能押韻就不押韻,不要削足適履,反正她要做的,不僅是一本將馬來班頓譯成中文的「譯詩集」而已。

(未完)

馬來班頓的藝術/文:馬尼尼為

■班頓(pantun)是什麽?

班頓是馬來文化極具特色的詩歌形式,歷史悠久,難以考據,但歷久彌新。它是一種民間詩歌,是沒有特定作者的──開放作者,因此人人皆可修改、抽換字句、自創班頓--前面兩句拿來用,後兩句變成自己的(或相反,或改幾個字);又也有變成兒歌的,前面兩句一再重複,加上可變成曲調歌唱,更是活化了班頓;又因為班頓押韻的規則不算太難,學生可以再生班頓,刺激語言學習,也有一來一往的班頓比賽;於是班頓儼然成為文化象徵,在演講、表演首尾唸上一首班頓,因其押韻令來賓印象深刻,也為講者加分。因此,除了出現於國民教育課本、校園裡,生活上在馬來人的宴會、慶典、演講等儀式或場合也有班頓朗誦。

班頓的形式特色是:

一、四句(也有少見的二、四、六或八句,詳見下文);

二、隔行最後一個字押尾韻:一、三句押A韻;二、四句押B韻。

這種形式在詩歌形式中並不陌生,或若民間打油詩,或是有一樣的首字、中間字或尾字;這些皆是令人朗朗上口的主要原因,符合民間口說、口傳特質。

但班頓最獨一無二的特色還不是它的隔句押韻,而是它首兩句和後兩句的關係。

它的前兩句是「旁敲側擊」,後兩句才是重點,因此有人說要看班頓的意思,看後兩句就好;但班頓的前兩句,通常和後兩句「幾乎沒有關係」。

例如這首在大馬幾乎無人不曉的:

帶了金蕉去遠航

熟了一根在箱上

欠人金子可以還

欠人恩惠帶入死

Pisang emas dibawa belayar,

Masak sebiji di atas peti.

Hutang emas dapat dibayar,

Hutang budi dibawa mati.

前兩句「帶金蕉去旅行」,和「欠人東西」有什麽關係呢?

據說班頓是先寫後兩句作者想表達的,前面兩句再來配合下面兩句的押韻去找字,因此有時前兩句會覺得「很怪」、不明所以,或是用了一些不知道有什關係的花名、樹名、地名。但若知道背後創作方式,就知道其實一切就只是為了押韻,才選了這些字。

為什麼熟的香蕉要放「箱」,是因為「箱 peti」和「死 mati」同韻,尾音都是「帝ti」;用「遠航 belayar」,因為「還 bayar」,尾音都是「呀yar」。因此,也就產生了一種世界上非常特殊的詩歌形式。

前兩句,依馬來文的說法是「影子」(或反射,pembayang),後兩句是主文(isi)。

那何不直接留後兩句就好呢?為何不直說就好呢?但慢慢會感受到這就是班頓的樂趣。前兩句通常會有相對後兩句較具象的事物,想像要把這首詩畫出來時,前兩句沒問題,而且畫面非常清楚,有香蕉、有箱子;但後兩句就完全抽象了。

再者,前兩句可能因為完全不帶教誨功能,而被完全解放了,才會出現天馬行空的畫面,但正是因為這樣,前兩句「亂來」,後兩句「真話」,在閱讀時才起了獨一無二的畫面。

再舉一個例子:

菠蘿蜜長在籬笆外

拿桿子幫忙拽下來

我是剛學習的孩子

若有錯誤還請指教

Cempedak di luar pagar,

Ambil galah tolong jolokkan.

Saya budak baru belajar,

Kalua salah tolong tunjukkan.

這是一首大馬小學學童,甚至幼稚園小朋友都可以唸得很好的班頓(可能因為他們 「剛學習」符合詩意,可當我把這首置於書之首,竟有一種我也正在

「剛學習」之感,大人每看一本書的「剛學習」心境)。但你仔細再看,「菠蘿蜜長在籬笆外,拿桿子幫忙拽下來」,這「菠蘿蜜」和「剛學習請多指教」有什麽關係呢?箇中原因就和上面那首「香蕉詩」沒有兩樣,為了押韻的而產生的「菠蘿蜜cempedak」(和「孩子budak」押)、「籬笆pagar」(和「學習belajar」押)、「桿子galah」(和「錯誤salah」押)、「拽下來jolokkan」(和「指教tunjukkan」押)。

當然好的班頓,這兩部份應該是可以接得很好、轉得很好,且在內容、押韻上呼應得宜,誠如伊朗詩人、導演阿巴斯說的: 「 許多嚴格的詩歌形式中的限制帶來了鮮活的挑戰,而最終寫出的詩文常常有著詩人自己從未料到能寫出的味道 」。為了符合押韻的格式而 「 意外 」 產生的詩,造就了班頓的特色。

(未完)