序甲

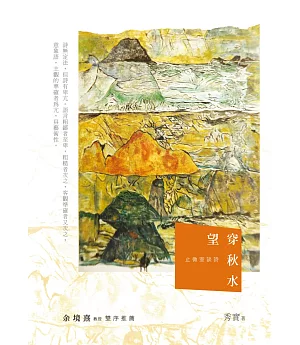

甘党男児甲府詩

遊日本,正逢甲府開府五百週年。因甘党男児Sweet&Bitter前往表演,我也自東京出發,驅車到山梨縣採風。演出場地是甲府駅北口廣場,場上豎立著武田信虎(TAKEDA Nobutora, 1494-1574)像。若是提到其子武田信玄(TAKEDA Shingen,

1521-73),甲斐之虎,風林火山,即使是外國客旅,只要稍稍接觸過日本戰國史,玩過《信長之野望》(Nobunaga’s Ambition),也必然聽過這大名,絕不會陌生。

陌生的反而是我, 人在異地, 言語不通, 我跟增子陸人(MASHIKO Rikuto)拍照時,說他在舞台上rap得精彩,一開始倒令他誤會rap為love,還是要靠手機的翻譯程式協助轉換。粉絲拿《偶像星願》(IDOLiSH7)的主要角色比附甘党男児成員,增子陸人獲認證為「壓倒的三月」,意思是他予人的感覺完全就是和泉三月(IZUMI

Mitsuki)。《偶像星願》我挺熟的,因此很快便掌握了增子陸人――りっくん的可愛屬性,情況猶如秀實以濟慈(John Keats, 1795-1821)的「花」與「洞穴」駢比江沉的「月」和「城」,以覃子豪(覃基,1912-63)類推紫凌兒從內陸到遇海的心靈衝擊,以休斯(Ted Hughes, 1930-98)觀照李藏壁,以洛厄爾(Amy Lowell,

1874-1925)〈秋霧〉("Autumn Haze")籠罩洪郁芬俳句。讀者可以「望穿」初識的對象,靠的是中介者「秋水」連

綿的接引。

接引出入,有時是梭行於虛假與真實,如葉莎;有時是遊走於意表與意內,如云影。世相紛紜,詩心萬千,秀實「秋水」,試圖「望穿」。從同樣擁有一雙秋水之眼的白馬光稀(HAKUBA

Mitsuki)處,我則是得知了甘党男児遠征甲府之事。據白馬光稀的推特貼文,這是組合的「初県外ライブ」,首次離開東京都獻技。有趣的是,白馬光稀出身山梨,「初縣外」同時也是「歸省」――「邊境即中央」,這是葉莎的詩題;「一半的故鄉與此鄉」,這是洪郁芬的俳語。粉絲說白馬光稀像二階堂大和(NIKAIDO

Yamato),我覺得值得商榷。但東京和山梨適好構成不同的「二階」,縣外和歸省倒又糅合而「大和」,參看秀實「第三者」的言說,不知能否摩擦出更多詩意?

詩意有時需要機智,甘党男児的そうかりゅうじ(SOUKA

Ryuji)是代表。他反應敏捷,三言兩語即帶動氣氛,如秀實論說中俳句的「切れ」,或阿桃歌「1/2/3/詩」轉折的驚喜。秀實謂華文俳句當省去標題,追求意境在言外,但宜保留「季語」,原因是:「這好比垂釣時的魚絲與魚鈎沉於茫茫煙水中,而水面卻浮蕩著一個顏色鮮艷的『魚漂』。讀者可從魚漂的飄動而判斷魚的上釣」,充分肯定季語具「標誌性」用途。そうかりゅうじ亦是團隊中鮮艷的存在,其高音令人讚賞,我在新宿Blaze初聽現場便難忘,恰如秀實形容的「上釣」。在甲府,そうかりゅうじ教我的拍照動作巧妙地幫我擋住了雙下巴,讓我的臉彷彿也有了俳句的「留白」、「簡約」。

簡約有點到即止的妙處,而恰當的延長也能帶來淋漓盡致的享受,好比《偶像星願》百(Momo)的短髮和千(Yuki)的長髮,各有其不可取代的風姿。以唐詩為例,白居易(772-846)〈長恨歌〉、李商隱(約813-約858)〈馬嵬〉雖云篇幅迥異,而秀實皆稱許不已。至於現代詩,就「長」的部分言,秀實曾舉出向明寫含羞草之作,說向明若是早早收結詩篇,則無以在觀照客體的植物後回視自身,詩的思想性也就局限而難登頂峰;秀實也肯定阿桃歌單句長行的書寫,認為其有助建構詩的四維度空間。我想到甘党男児在每次表演及合照時間結束後,成員均由隊長榊颯馬(SAKAKI

Souma)率領向支持者道謝,鄭重的尾聲讓我更增對這支謙遜團隊的好感。

好感的持續,許多時需要靠注入變化。「生命在於運動」,五百年的甲府與時並進,適好說明此點。表演者矢島正法(YAJIMA Masanori)在推特貼出一組照片,記錄自己二十多年來的外貌改變,可愛和帥氣路線各擁亮點;近日粉絲將他比喻為《偶像星願》的六彌凪(ROKUYA Nagi),他主動回應,把配對改成九條天(KUJO

Tenn),產生不一樣聯想;假設來世做動物,他說要變身白鼬……凡此種種,都讓「變」的話題和矢島正法緊緊聯在一起。詩的任務也在於變,變的首要項目是化語文為藝術。秀實說:「語文是尋求詞語客觀的準確,並抵達於目標(意)。詩歌語言(藝術)即是豎立主觀的準確,並把真相呈現出來。」「矢」志不移、「島」非流動、「正」居於常、「法」一而固,然唯有跳出語文客觀的準確,「詩」才能與「非詩」判別開來。魚目混珠,逃不過秀實「望穿」詩質的「秋水」。

秋水共長天一色,那麼詩人的道德情操要和作品表現一致嗎?小林聖矢(KOBAYASHI

Seiya)出演舞台劇《CHAIN~因縁の連鎖~》,宣傳照的風格和他本人存著180度差異,這就如秀實所說:「作品歸作品,詩人歸詩人。」小林聖矢忠於戲台上的角色,即近似「詩人創作時,內心並不存有道德和非道德的想法,他處於一個忠誠的思想狀態」,李藏壁寫烏頭魚也是一例。小林聖矢說要為角色鍛鍊腹肌,如果真成為宣傳照的樣子,那確實是將其引領到新境界了。秀實對詩的期許更高,他說:「詩歌本身有其獨立的藝術價值,而這些藝術價值將會引領人類的精神文明抵達一個更高的層次,超越道德的局限。」

局限一詞對元氣滿滿的安達未來(ADACHI

Mirai)來說,只是用來打破的。他高大健碩,肌肉線條出眾,舞蹈有力,在甲府駅北口廣場的台上、台下使盡渾身解數,竟多少讓我聯想到著名的「武田二十四將」。這種硬實力,秀實《望穿秋水》亦從來不缺,諸如「第三者」的論說、余光中手稿年代考據、華文俳句各形式孰優孰劣、截句的理論和動機缺陷等,盡皆闡釋透闢,顯示出作者詩歌肌肉的發達,對微觀、宏觀的種種議題都有精準的掌握。屹立的詩論,屹立的大招牌安達未來,屹立的甲府城。

甲府城之行,同屬甘党男児Sweet&Bitter的廣瀨海人(HIROSE Kaito)和猪狩達也(IKARI Tatsuya)未克出席,彷若韶關少了惠喬、現代田園詩少了施維。朋友えむ除了推高音超有力量的石塚利彥(ISHIZUKA

Toshihiko)外,也很喜歡廣瀨海人,後來介紹我在澀谷初次見到後者,可惜我沒足夠時間跟他合照,只好等待再會。秀實筆下也有對未來的期許,他盼望李藏壁續登高堦,盼望人們來研究馬覺長詩,盼望優秀的文本取代徒傷和氣的爭執,而讀者大可盼望秀實在《為詩一辯》《畫龍逐鹿》《望穿秋水》後,再推出「止微室談詩」的第四、第五等部;至於我,我盼望有心人閱讀秀實的各篇詩論,為此豐碩的成果整理出體系,這當是極具價值的。

價值幾何呢?有人這樣問耶路撒冷,我也問古城甲府。往甲府後,身是客的我方知當地不止有武田神社和武田氏館跡歷史館――山梨縣立博物館正展出「甲州屋忠右衛門之冒險」,文學館開館三十年,芥川龍之介(AKUTAGAWA Ryūnosuke, 1892-1927)〈水虎晚歸之圖〉長懸其內,而飯田蛇笏(IIDA Dakotsu, 1885-1962)、樋口一葉(HIGUCHI Ichiyō,

1872-96)也現身近代人物館,當地人文資源堪稱無價。安達未來還提醒,甲府市有所成立百週年的動物園,秀實要是逛一圈,不知會否吟出「孤寂如小熊貓」來?同樣地,到新宿、到甲府現場,我方知甘党男児Sweet&Bitter的真人比網上片段更加厲害,大開眼界;相識是緣份,拿起秀實這本《望穿秋水》的朋友,也一定要深入其中,不宜徘徊寶山之外,空手歸去。

歸去東京,我收穫滿滿,別有意會。讀《望穿秋水》,諸君亦何妨自有所得。秀實欣賞吳衛峰俳句:「爬格子/發情的貓走過」。秀實養貓,且「孤寂如貓」;我不養貓,邊「爬格子」邊聽〈NEKO CAKE!〉,尚能「發」掘出《望穿秋水》的「情」趣,何況是比我更感性具足的讀者們呢?

讀者們問境熹:秀實望穿秋水,等你一篇小序,你給一篇遊記、人物談,是不是跑題了呢?答曰:「詩人路雅以文字作連環相扣,其意即在『存乎一心』也。只要有了真相,世相萬物莫不周而復始。」萬物即一,這是秀實傳授予我的。俗世之交得在詩歌情緣之下,俗套之序得在詩心相契之下。與秀實大笑出門,復遊日本去!

余境熹

二零二零年一月十一日 香港