序

建築記憶的相簿

去年我又去了一趟名古屋的「明治村」,主要是去探訪建築大師萊特的帝國飯店建築。這座飯店建築可說是萊特在海外最重要的一棟經典建築,這座建築延續草原建築的風格,再加上日本本地石材大谷石的運用,凸顯出萊特建築獨有的魅力!這樣一座建築的確也曾經影響過日本近代建築的發展,日本有一些建築師受到萊特的影響,也設計出一批具有萊特風格的建築。

帝國飯店之所以受到矚目,與關東大地震有很大的關係。一九二三年的關東大地震,摧毀了東京市區絕大部分的建築,包括位於淺草的高塔「凌雲閣」,不過東京落成不久的帝國飯店卻屹立不搖(有一說是,有損壞但不嚴重),自視甚高的萊特便大肆宣傳,帝國飯店因此聲名大噪。後來隨著戰後經濟成長,帝國飯店老建築改建大樓,萊特所設計的舊帝國飯店門廳部分被保留下來,送到名古屋的「明治村」復原保存,所以很多人興匆匆跑到東京,去住帝國飯店,然後才發現現在的飯店已非當年的萊特建築,想看舊的帝國飯店,還必須跑到名古屋「明治村」,才能一償宿願。

所謂的「明治村」其實就是一座「房屋遺骨收容所」,所有死亡或是被處決的建築,遺骨屍體被送到這裡收藏,甚至展示,這樣的做法雖然不是最佳方案,但是至少可以留存屍骨,讓後人瞻仰遺容。事實上,日本除了「明治村」之外,東京市區也有一座位於小金井市的「江戶東京建物園」,收集東京城市發展中,不得不拆除的老建築,包括舊日的錢湯建築、派出所、電車站,以及成排的商店街,還有前輩建築師前川國男的家,可說是研究江戶老建築的極佳博物館。

類似「明治村」這種建築博物館,過去在臺灣也曾經有人仿效設置,最有名的就是彰化民俗村,這座地方性私人民俗村,在臺灣建築保存運動還未萌芽之際,就懂得收藏老建築,可說是十分有遠見的!當年北淡線鐵路拆除,沿線所有車站幾乎全數拆毀,彰化民俗村是少數具有歷史建築保留意識的單位,他們特別將新北投車站買下,運送到彰化民俗村展示,只可惜後來民俗村經營不善,產權更易,園中老舊建築無人聞問,幾乎成為破爛廢墟。

多年後,人們開始驚覺為什麼當年如此輕率地將所有的車站拆除,如今想看看以前記憶裡的車站,都無法如願。還好彰化民俗村還保留著新北投車站的遺骸,北市各界想盡辦法將老車站弄回來修復,放置在目前新北投捷運站旁公園內,我們總算保有了一些關於舊日北淡線車站的記憶,這一切要感謝當年彰化民俗村的搶救與保存。

我們必須承認,當年臺灣的歷史建築保存意識實在十分薄弱,我們因為在建築系課程裡,受到李乾朗老師的歷史建築課程薰陶,對於老建築具有一定的喜好與疼惜。八〇年代末期,我為了自己的畢業作設計題目,到臺北城中區進行觀察,拍攝了許多歷史建築的照片,可是我拍到後來,心裡開始害怕,覺得這個城市對待老建築的手段十分暴力,許多老建築在一夜之間就被怪手夷為平地,消失無蹤;有些建築我才拍完照片,隔天就被拆毀,讓我感覺自己像是在幫它們拍攝遺照!

還好歷史建築保存的觀念,在各界先進的努力下,逐漸成為全國民眾的常識,雖然老建築拆除與否依然爭議不斷,但是至少在拆老房子時開始有不同的聲音出現,老屋保存或是老屋再生的觀念,也逐漸在民眾心中成形。

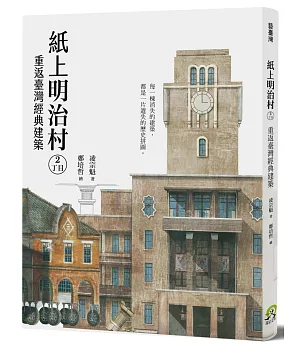

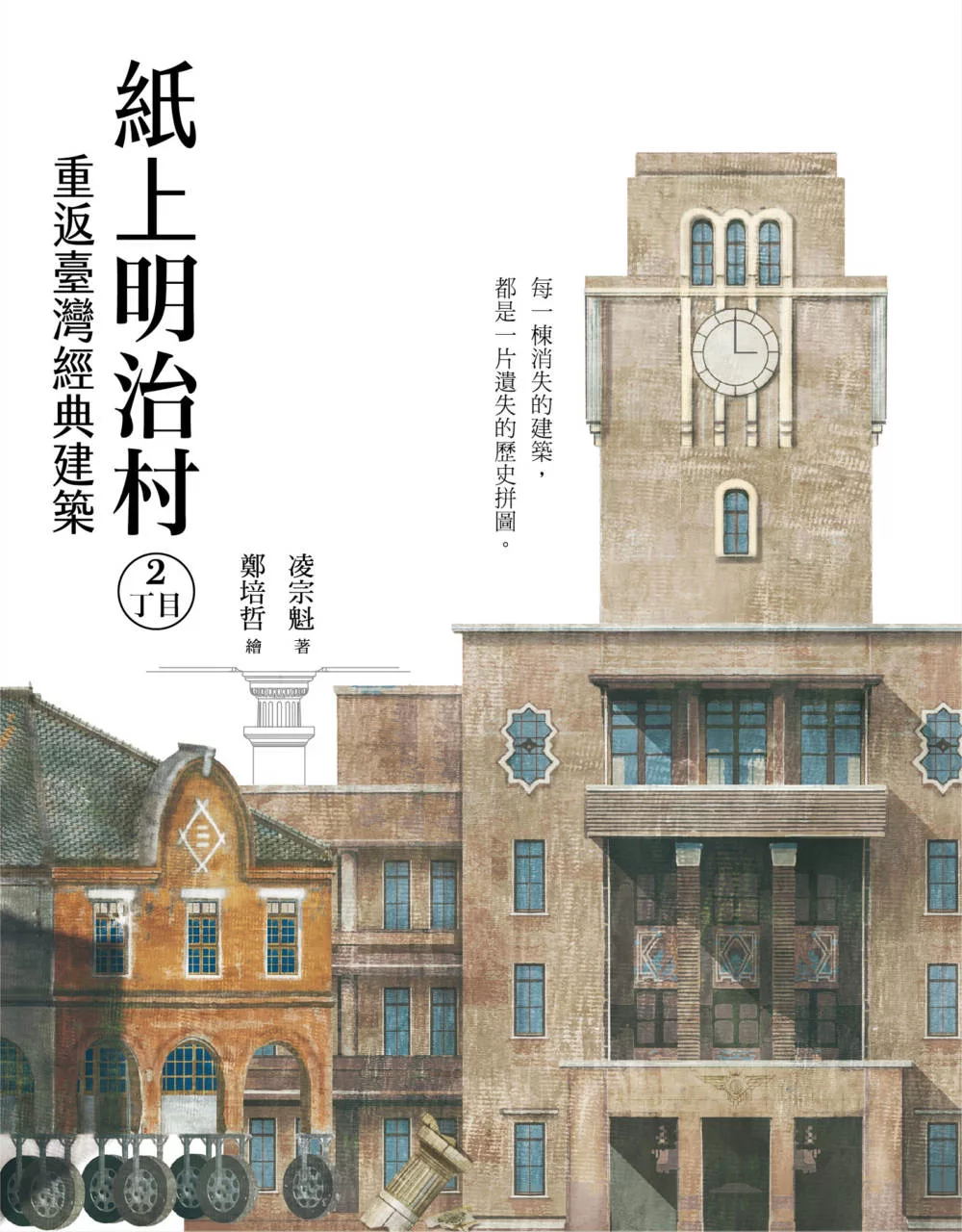

凌宗魁雖然年輕,卻深入研究探索臺灣近代建築,在《紙上明治村》系列著作中,與插畫功力高深的鄭培哲合作,呈現出這些建築本來的面貌與榮光。雖然書中的歷史建築多已消失,或是在城市發展中被改造,失去原本的面貌,但是在《紙上明治村》裡,我們又可以看到這些建築的美好年代,帶我們回到過去的榮耀歷史。

我非常開心認識凌宗魁與鄭培哲兩位年輕人!從他們的著作可以看到新世代對於城市建築的看法,我發現原來年輕人並不是只喜歡新事物,他們對於歷史建築充滿熱情與迷戀;原來年輕人並不是歷史建築的敵人,真正的敵人反而是某些貪婪無知的長輩們。

這本書裡對於臺灣近代建築歷史的論述,也有了不同的詮釋與見解,例如本書正視了裝飾藝術風格建築(Art

Deco)在臺灣歷史的地位,過去建築史的討論中,這些建築總是以「折衷主義」一詞輕鬆帶過;另外論述分類方式的不同,也讓我們有機會仔細審視一些過去忽略的建築,例如以前臺大醫院鍋爐室及煙囪建築,曾經讓我十分著迷,卻在新建兒童醫院過程中被拆除,在本書中也認定了其地位與價值;過去不太被討論的土木設施,在本書中也有專篇的論述記載,例如測候所、配電所、現代化穀倉與車站等建築,都在本書中有詳細的討論。

平心而論,這本書是國內少見近代建築史優秀的出版,不只是內容論述嚴謹,美編製作也十分具有美感,完全不輸日本類似的建築史書籍,可說是臺灣的驕傲與榮耀。這樣的近代建築史系列出版,完全可以當作國內建築系的教科書使用,對於新世代建築歷史觀念的培養,也會有極大的幫助!

歷史建築是人們集體記憶的儲存所,雖然國內沒有類似「明治村」的建築收容所,但是《紙上明治村》猶如另一種儲存記憶的方式;閱讀《紙上明治村》就有如翻閱古老的照相簿一般,讓人再次沉浸在過去歷史的美好裡。

李清志(實踐大學建築設計學系副教授)