導讀

如果有哪一樣日常物品,可以讓兩、三個世代以上的人們七嘴八舌地分享或討論,勾起大家同中有異的記憶,「制服」無疑是難以取代的物品之一。

大凡進過現代學校讀書的人,沒有哪個人不會有穿著學生制服的經驗,即使在九十年代以前的大學生,每學期也都會有那麼幾次必須穿著卡其色「軍訓服」參加週會的場合,就更不用提高中以降各級學校學生必須朝暮相處的制服了。戒嚴時代的制服,整齊劃一,大概除了北一女和臺中女中以及一些私立學校之外,其餘各校的制服千篇一律的卡其色或白色,冬天加上藍色的外套。胸前或藍或黃或白的校名和學號,成了這整齊劃一之中唯一可以辨識不同群體及個人的標示。

不過,在這看似森嚴的卡其帝國下,微渺的人們還是用一些看似瑣碎的方式,勉力想要掙脫這單調而令人窒悶的服裝大軍,奮力表達自我的個性,或者,即便並不清楚自己的個性是什麼,但就是想表達不甘和別人一樣的心情。把書包背帶拉長及地、書包翻蓋抽鬚,或用原子筆畫上各種圖樣和字詞;直筒褲改為喇叭或窄管;圓盤帽用力擠壓成好萊塢形象中納粹黨衛軍的樣式;或者裙子長度在膝蓋上下游移、西瓜皮的髮型上暗渡各式髮夾,或者再進一尺燙成波浪捲的西瓜。

雖然有這些反制服的「革命烈士」奮力抵抗,制服卻也是大多數人安居其身的皮囊。不想當烈士,只想求安穩的人,大隱隱於市,制服是躱在人群中最好的避風港。群體的力量,讓身處其中的人們感到安全,領袖、主義、國家、老師、教官、父母,都是人生的導師,循著他們的腳步,我們自認可以安全地、穩妥地走過苦澀的青春。另一種擁抱制服的人,是制服給了自我新的身分與地位,在不是人人都能唸到較高學位或者名校的時代裡,高校名校的制服有如名牌服裝一般,成為身分位階的表徵。

然而,不是每個人都能擁有自己的卡其制服,「卡其帝國」的制服資源曾是家族「共享經濟」的表徵,弟妹繼承兄姐的汗水,兄姐繼承親戚的汗水。卡其帝國下的制服,浸潤著家族代代相傳的辛與酸,直到它露出破綻、無法縫補。於是在相同的卡其帝國下,制服的新與舊、材質的良與窳,剪裁的合與不合,成為大家在細微中辨識身分、地位心照不宣的線索。

可是,卡其制服帝國是怎麼產生的?是什麼因素,讓原本日常生活中不曾存在的制服,百年後卻成為莘莘學子得日夜操煩的東西?是什麼力量,讓這個安居其間又束縳人們的制服,在脫下它後卻又依戀不捨,成為大家可以相濡以沫的記憶?

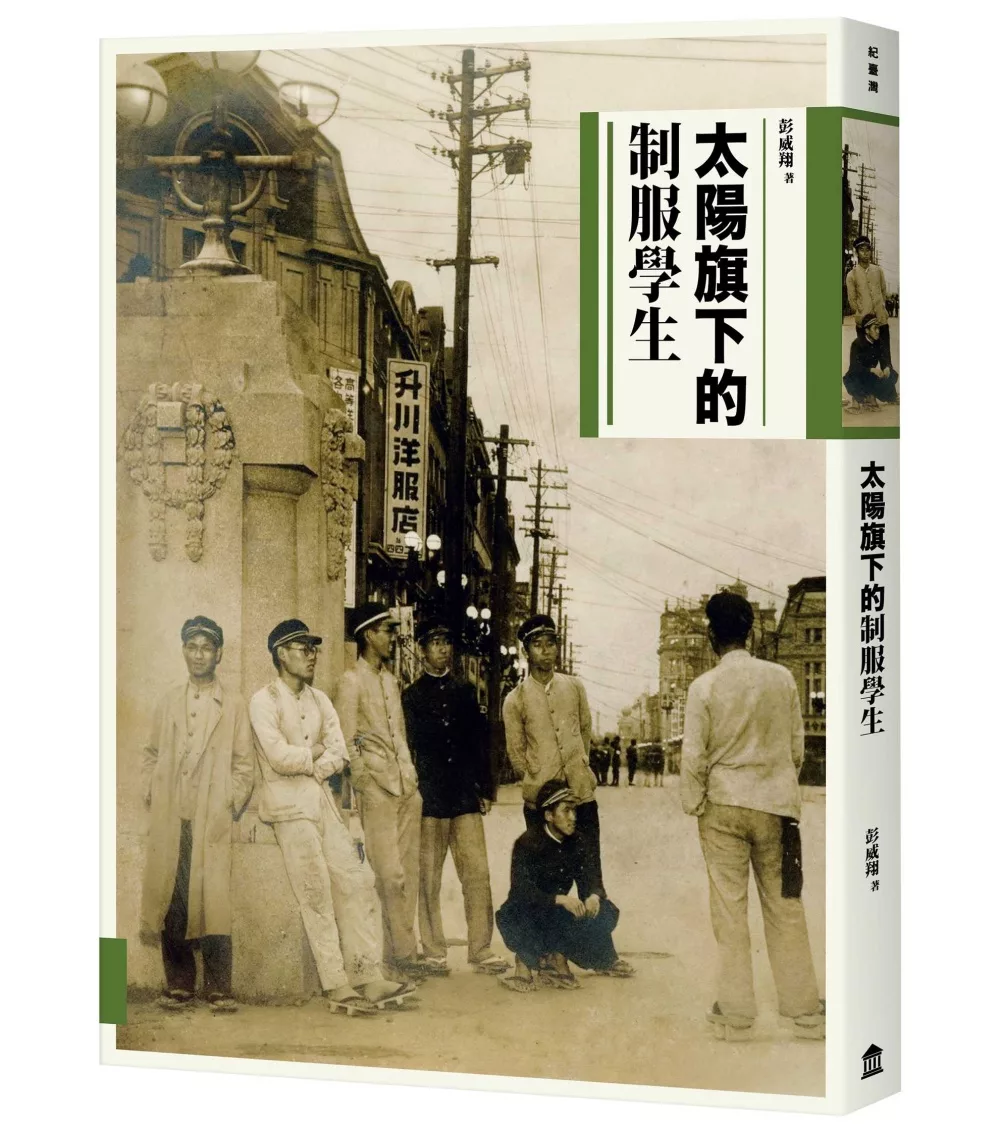

想要解開上面的疑惑,就不能錯過《太陽旗下的制服學生》這本可帶領我們揭開「制服帝國」身世的導航書。作者彭威翔老師任教於花蓮鳳仁國小,並於2006年起就讀政大臺灣史研究所碩士班。他在修習我所開設的「近代臺灣社會文化史」時,擇定了「日治時期臺灣學校制服」做為碩士論文的研究方向。修課期間,他奔波於臺北花蓮之間,開始撰寫論文後還要同時兼顧小學的教學與行政,十分辛苦。但他卻寫得津津有味,樂在其中。2010年他高分通過口試順利畢業,呈現在讀者面前的這本書,即是威翔根據碩士論文改寫而成的精采作品。

這個題目與他自身在教育現場的生活文化十分貼合,不僅僅只是學術論文客觀遠眺長時段歷史變貌的書寫,更有個人近身觀察與經驗的投射,就像第一章以2010年臺南女中千名學生集體脫褲事件和2008年東吳大學全校制服日兩則新聞做為啟始,很鮮活地點出制服在高中到大學間兩種頗為矛盾的情感轉換,激發讀者的好奇,從而產生進一步探索制服歷史的興趣。

然而,這本書並非只是想要挑起我們的懷舊情緒而已,「被制服」這個關鍵詞才是威翔想要探索的核心問題:究竟是什麼制度條件、社會脈絡、文化價值,讓穿在學生身上的衣服,可以施展出控制學生的法力?這股力量,要在什麼條件下才得以漸漸消解?

故事的起點必須連結到近代民族國家的崛起,近代東亞世界中清朝與日本同步追求富國強兵的軍國民教育,成為日後臺灣接收此制服文化的兩個源頭,而日本殖民體制更是將制服這樣的制度帶進臺灣的始作俑者。如同威翔在〈自序〉中精要地提醒我們:「制服」既然是政府由上而下所設計的服裝,在探尋它發展與變遷的過程時,就不能忽略不同階段政府的政策態度、教育措施的變化,也不能忽略外在大環境中近代服飾文化的變貌。政府政策和服飾文化這兩條經線下,映疊出制服的四個面向:男/女性別在制服變遷上的異與同;漢衫、和服與西服相互爭輝的變化,制服顏色所賦予的文化識別意涵,與制服相生相隨的帽子、徽章、鞋子、運動服等配件。穿梭在上述經線之間的,則是由制服所規定出不同學力的學生身分、維繫制服秩序的各種規範與懲處,以及時人對制服的諸多看法。如此經緯交錯,構成生動活潑制服歷史。

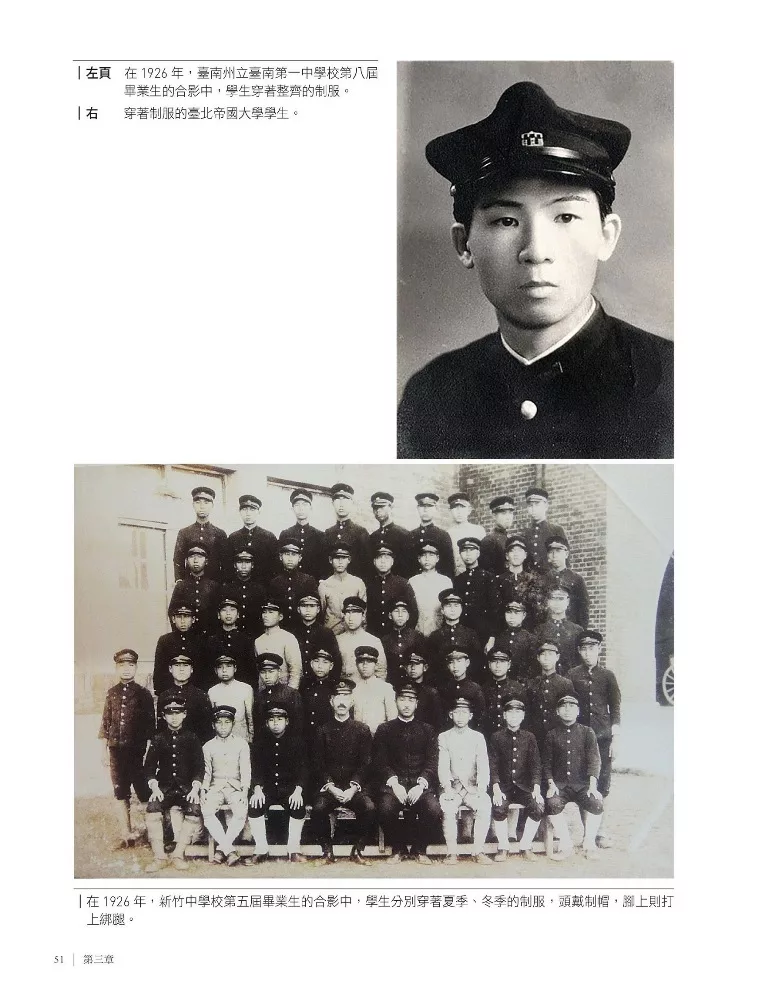

循著上述經緯線,威翔按照統治初期、同化時期及戰爭時期等時序變化的軸線,娓娓道出制服的前世與今生。他提醒我們,「制服」並不是日本殖民者在一開始統治臺灣時,腦中就已經設計好它的形狀、樣式、顏色和各種規矩,如同其他日本殖民統治的策略都是在摸索中慢慢形成一樣,統治最初的二十年間,臺灣各級學校的制服百花齊放的現象,呼應了殖民初期章法紊亂的統治窘境,此時的「斷髮放足」仍停留在「舊慣溫存」階段,因此,漢人學生赤腳、纏足、辮髮上學者所在多有;日籍學生著和服,臺籍學生穿長衫、原住民穿「番服」,好不熱鬧!然而隨著殖民政府控制力的強化,1920年代以後洋式制服與當時流行的洋服同步,逐漸成為官方認可甚至推廣的學生制服;1937年中日戰爭爆發後,制服也反映了戰爭的需求與氛圍,而有「國防色」和「迷彩裝」式的學生制服。透過威翔的描繪,制服具體而微地成為我們可以辨識時代變遷的重要符號。

本書的第二部分則是帶領讀者到學校現場,一睹當時各級學校男女學生、日臺學生的穿著,配合豐富的照片、時人描繪與口述回憶,我們得以進入以黑、白、紺(深藍)、卡其、茶青等色為主的學生制服世界,以及在這個顏色識別系統下以斥責、體罰等各種懲處手段維繫它所欲標舉的秩序。不僅學生著制服,老師為人表率,尤其是男性教師很早就被納入文官制服的系統,因而讓文化協會成員對文官及教師制服規定配刀一事提出嚴厲的批評。然而,文官制服製造出的威儀卻讓許多人產生期待能附身其上以便獲得眾人敬畏欽羨的眼光。

身著制服的學生、老師,眾人會抱以欽羨目光,不僅因為服裝特別設計出威儀感,還因為價格不斐,因而能著整套學生制服,必是中流以上的家庭方有可能,昂貴的價格成為制服烘托社經地位的表徵。威翔也非常細心地告訴我們,制服所映射的經濟地位,也成為贊成及反對全面制服化輿論中爭辯的焦點之一,透露出即便制服包裹著公平、素樸、整齊等正當性的論述,它卻也自始至終在畫出各種身分、性別、階層的界線,因而表面上追求整齊畫一的制服,實際上仍然承載著既有服飾文化中社會區分(social

distinction)的各種元素,並且透過各種罰則以維繫秩序。近代制服就是透過每日日常的穿著和規範,讓它所代表的身分、秩序內化到每個人的肌膚,成為我們既依托其內又想掙脫於外的游移經驗。

2016年5月20日教育部宣佈鬆綁服儀管制,在校就讀的學生終於可以擺脫此一服裝的「制服」,不過,百年的學生制服並不會因此一政策而立即消失,在可見的未來時光裡,制服代表的秩序與認同仍然會有它的生命力,只是,它將不能再依附在政府由上而下的權力管束之下,而必須與千姿百態的日常服飾一爭長短來延續它的活力。

呂紹理(國立臺灣大學歷史系教授)