序(節錄)

(第一卷)第一版序言

我把這部著作的第一卷交給讀者。這部著作是我1859年發表的《政治經濟學批判》的續篇。初篇和續篇相隔很久,是由於多年的疾病一再中斷了我的工作。

前書的內容已經在本卷第一章作了概述。這樣做不僅是為了聯貫和完整,敘述方式也改進了。在情況許可的範圍內,前書只是略略提到的許多論點,這裡都作了進一步的闡述;相反地,前書已經詳細闡述的論點,這裡只略略提到。關於價值理論和貨幣理論的歷史的部分,現在自然完全刪去了。但是前書的讀者可以在本書第一章的注釋中,找到有關這兩種理論的歷史的新資料。

萬事開頭難,每門科學都是如此。所以本書第一章,特別是分析商品的部分,是最難理解的。其中對價值實體和價值量的分析,我已經盡可能地做到通俗易懂。以貨幣形式為完成形態的價值形式,是極無內容和極其簡單的。然而,兩千多年來人類智慧對這種形式進行探討的努力,並未得到什麼結果,而對更有內容和更複雜的形式的分析,卻至少已接近於成功。為什麼會這樣呢?因為已經發育的身體比身體的細胞容易研究些。並且,分析經濟形式,既不能用顯微鏡,也不能用化學試劑。二者都必須用抽象力來代替。而對資產階級社會說來,勞動產品的商品形式,或者商品的價值形式,就是經濟的細胞形式。在淺薄的人看來,分析這種形式好像是斤斤於一些瑣事。這的確是瑣事,但這是顯微解剖學所要做的那種瑣事。

因此,除了價值形式那一部分外,不能說這本書難懂。當然,我指的是那些想學到一些新東西、因而願意自己思考的讀者。

物理學家是在自然過程表現得最確實、最少受干擾的地方觀察自然過程的,或者,如有可能,是在保證過程以其純粹形態進行的條件下從事實驗的。我要在本書研究的,是資本主義生產方式以及和它相適應的生產關係和交換關係。到現在為止,這種生產方式的典型地點是英國。因此,我在理論闡述上主要用英國作為例證。但是,如果德國讀者看到英國工農業工人所處的境況而偽善地聳聳肩膀,或者以德國的情況遠不是那樣壞而樂觀地自我安慰,那我就要大聲地對他說:這正是說的閣下的事情!

問題本身並不在於資本主義生產的自然規律所引起的社會對抗的發展程度的高低。問題在於這些規律本身,在於這些以鐵的必然性發生作用並且正在實現的趨勢。工業較發達的國家向工業較不發達的國家所顯示的,只是後者未來的景象。

撇開這點不說。在資本主義生產已經在我們那裡完全確立的地方,例如在真正的工廠裡,由於沒有起抗衡作用的工廠法,情況比英國要壞得多。在其他一切方面,我們也同西歐大陸所有其他國家一樣,不僅苦於資本主義生產的發展,而且苦於資本主義生產的不發展。除了現代的災難而外,壓迫著我們的還有許多遺留下來的災難,這些災難的產生,是由於古老的、陳舊的生產方式以及伴隨著它們的過時的社會關係和政治關係還在苟延殘喘。不僅活人使我們受苦,而且死人也使我們受苦。死人抓住活人!

德國和西歐大陸其他國家的社會統計,與英國相比是很貧乏的。然而它還是把帷幕稍稍揭開,使我們剛剛能夠窺見幕內美杜莎的頭。如果我國各邦政府和議會像英國那樣,定期指派委員會去調查經濟狀況,如果這些委員會像英國那樣,有全權去揭發真相,如果為此能夠找到像英國工廠視察員、編寫《公共衛生》報告的英國醫生、調查女工童工受剝削的情況以及居住和營養條件等等的英國調查委員那樣內行、公正、堅決的人們,那麼,我國的情況就會使我們大吃一驚。柏修斯需要一頂隱身帽來追捕妖怪。我們卻用隱身帽緊緊遮住眼睛和耳朵,以便有可能否認妖怪的存在。

決不要在這上面欺騙自己。正像18世紀美國獨立戰爭給歐洲中等階級敲起了警鐘一樣,19世紀美國南北戰爭又給歐洲工人階級敲起了警鐘。在英國,變革過程已經十分明顯。它達到一定程度後,一定會波及大陸。在那裡,它將採取較殘酷的還是較人道的形式,那要看工人階級自身的發展程度而定。所以,現在的統治階級,撇開其較高尚的動機不說,他們的切身利益也迫使他們除掉一切可以由法律控制的、妨害工人階級發展的障礙。因此,我在本卷中還用了很大的篇幅來敘述英國工廠立法的歷史、內容和結果。一個國家應該而且可以向其他國家學習。一個社會即使探索到了本身運動的自然規律──本書的最終目的就是揭示現代社會的經濟運動規律──它還是既不能跳過也不能用法令取消自然的發展階段。但是它能縮短和減輕分娩的痛苦。

為了避免可能產生的誤解,要說明一下。我決不用玫瑰色描繪資本家和地主的面貌。不過這裡涉及的人,只是經濟範疇的人格化,是一定的階級關係和利益的承擔者。我的觀點是把經濟的社會形態的發展理解為一種自然史的過程。不管個人在主觀上怎樣超脫各種關係,他在社會意義上總是這些關係的產物。同其他任何觀點比起來,我的觀點是更不能要個人對這些關係負責的。

在政治經濟學領域內,自由的科學研究遇到的敵人,不只是它在一切其他領域內遇到的敵人。政治經濟學所研究的材料的特殊性質,把人們心中最激烈、最卑鄙、最惡劣的感情,把代表私人利益的復仇女神召喚到戰場上來反對自由的科學研究。例如,英國高教會派寧願饒恕對它的三十九條信綱中的三十八條信綱進行的攻擊,而不饒恕對它的現金收入的三十九分之一進行的攻擊。在今天,同批評傳統的財產關係相比,無神論本身是一種很小的過失。但在這方面,進步仍然是無可懷疑的。以最近幾星期內發表的藍皮書《就工業和工聯問題同女王陛下駐外使團的信函往來》為例。英國女王駐外使節在那裡坦率地說,在德國,在法國,一句話,在歐洲大陸的一切文明國家,現有的勞資關係的變化同英國一樣明顯,一樣不可避免。同時,大西洋彼岸的北美合眾國副總統威德先生也在公眾集會上說:在奴隸制廢除後,資本關係和土地所有權關係的變化會提到日程上來!這是時代的標誌,不是用紫衣黑袍遮掩得了的。這並不是說明天就會出現奇跡。但這表明,甚至在統治階級中間也已經透露出一種模糊的感覺:現在的社會不是堅實的結晶體,而是一個能夠變化並且經常處於變化過程中的有機體。

這部著作的第二卷將探討資本的流通過程(第二冊)和總過程的各種形式(第三冊),第三卷即最後一卷(第四冊)將探討理論史。

任何的科學批評的意見我都是歡迎的。而對於我從來就不讓步的所謂輿論的偏見,我仍然遵守偉大的佛羅倫薩人的格言:走你的路,讓人們去說罷!

導讀(節錄)

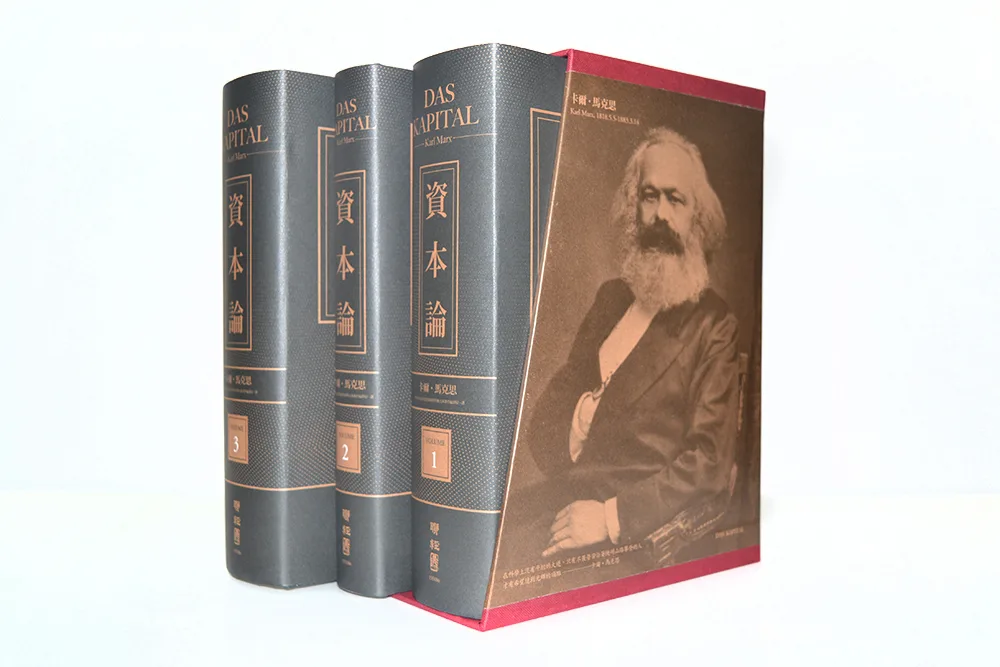

《資本論》的版本、系譜、爭議與當代價值:紀念《資本論》第一卷出版一百五十週年

萬毓澤(國立中山大學社會學系副教授)

一、「嗨!我又回來了!」

馬克思作品受重視的程度,大致與經濟的興衰呈現「負」相關。十年來陸續出現的次貸危機、歐債風暴、國際政治經濟動盪,乃至全球日益嚴重的社會經濟不平等及其引發的「另類全球化」(altermondialisation)運動,都直接、間接使馬克思的《資本論》(再度)成為學術、政治與社會運動界關注的對象。舉例來說,各種社群媒體使用者經常轉發或評論知名馬克思主義地理學者David

Harvey的線上《資本論》課程。又如2007─8年金融危機時,《資本論》甚至成為德國的暢銷書和聖誕禮品。當時德國還出版了一本熱銷的漫畫馬克思傳記,書名是《嗨!我又回來了!》(Grüß Gott! Da bin ich wieder!),相當傳神地表達了晚近的馬克思熱。最有意思的,或許是2015年的威尼斯雙年展。該年主題是「全世界的未來」(All the World’s

Futures),在六個半月的展期內,策展人Okwui Enwezor邀請藝術家到現場朗讀三卷《資本論》,並策劃了一系列與《資本論》有關的活動。Enwezor說,「我把馬克思帶來雙年展,因為他正在對今天的我們說話」(Favilli, 2016: xvii)。

臺灣也有類似的現象。近幾年來,從左翼視角針砭資本主義體制的著作,如Thomas Piketty的《二十一世紀資本論》(Piketty, 2014)和Harvey的《資本社會的十七個矛盾》(Harvey,

2016)都引起不少讀者的注意;2014年Piketty來臺的訪問甚至座無虛席,儘管我在當時也指出「他的研究取徑與理論架構和馬克思幾乎沒有共通之處,《二十一世紀資本論》在任何意義上都不是《資本論》的延續或更新」(萬毓澤,2014)。但可惜的是,一般讀者對《資本論》本身的興趣似乎不大。

臺灣解嚴前後,對馬克思的研究已逐漸不再是禁忌,民間及學界也開始引進「西馬」、「新馬」、「後馬」等各種思潮。馬克思的《資本論》中譯本就是在這個氛圍下,由時報文化出版公司在1990年引進臺灣。但三十年下來,仍保留在學院內的馬克思學說已顯得貧弱蒼白。社會科學界大概已沒有任何學科會指定學生閱讀《資本論》或馬克思完整的政治經濟學理論。即使是將馬克思視為「古典三大家」(或四大家)之一的社會學,通常也只要求學生閱讀《資本論》第一卷的一小部分,了解「價值」、「使用價值」、「商品拜物教」、「原始積累」等概念。馬克思呈現的主要面目,是一個對資本主義扭曲人性發出不平之鳴的「異化」理論家,或對無所不在的「商品拜物教」進行文化批判的哲學家,但馬克思的政治經濟學批判卻缺席了。要求學生通讀《資本論》三卷的學科或課程,恐怕絕無僅有(學生私下組織的讀書會不在此限,包括筆者大學時代參加的社團)。

今年五月,加拿大約克大學(York

University)主辦了「150年後的《資本論》」國際研討會,討論《資本論》的當代價值。會議主題包括《資本論》在全球的擴散與繼受、《資本論》的政治意涵、超越勞動與資本、新的批判基礎、拓展《資本論》的批判、未來社會的要素、過去與現在的資本主義等。這些主題充分反映了馬克思政治經濟學的豐富內涵及深遠影響:除了對批判當代資本主義提供源源不絕的思想資源外,還能為我們思考「資本主義以外或以後的社會」帶來啟發。本文希望盡可能全面地闡述《資本論》的寫作歷程、版本、結構與方法、戰後知識系譜、核心議題等問題,一方面紀念《資本論》第一卷出版一百五十週年,一方面也為其定位,從中挖掘其當代價值。

二、到《資本論》之路:馬克思的寫作歷程、版本及恩格斯的貢獻

馬克思的政治經濟學研究歷時數十年。1843年底開始,他陸續在巴黎、布魯塞爾、曼徹斯特密集研究政治經濟學,留下1843─45年筆記(巴黎筆記)、1845─47年筆記(布魯塞爾筆記)和1845年7─8月筆記(曼徹斯特筆記);1850年起,在倫敦繼續進行研究,留下1850─53年筆記(倫敦筆記)及針對經濟危機問題的1857─58年筆記(危機筆記)。這些筆記,收錄在《馬克思恩格斯全集》歷史考證版第二版(Marx-Engels-Gesamtausgabe,一般簡稱MEGA²)的第四部分「摘錄、筆記和旁注」(Exzerpte,

Notizen, Marginalien),是了解馬克思思想發展的珍貴資料。

除了筆記外,更重要的是MEGA²的第二部分「《資本論》及其準備著作」(Das Kapital und

Vorarbeiten),共15卷19冊,收錄了(1)1857─1867年以《資本論》為主軸的手稿(最知名的是1857─1858年、1861─1863年和1863─1865年的「三大手稿」)及1867─1882年為《資本論》二、三卷撰寫的手稿;(2)馬克思生前出版的《資本論》第一卷第一版及其修訂本(第二版)、修訂稿,和馬克思親自校訂的法文譯本;(3)馬克思逝世後,經恩格斯修訂的《資本論》第一卷(德文第三版、英文版、德文第四版)、恩格斯編輯出版的《資本論》二、三卷,以及恩格斯的編輯稿。馬克思的經濟學筆記、手稿、編輯出版歷程及收錄在MEGA²的狀況見表一(可參考如徐洋,2014、2016;李銳,2014;張鐘樸,2012;Heinrich,

2010, 2016;Hecker, 2010;Roth, 2010;Musto, 2010a;Anderson, 2010)。

目前學術界大致認為,要完整了解及評估馬克思的政治經濟學理論,必須將馬克思正式出版的著作和未出版的手稿視為一個逐步開展、修正、深化的整體(Krätke,

2005)。從這個角度來看,《資本論》不是一部已經完成的封閉體系,而是一組龐大、開放的手稿及著作群。這並非偶然,因為馬克思的自我要求極高,習於不斷改寫、修訂自己的字句。舉兩個例子:1880年6月27日,他在給荷蘭工運活動家紐文胡斯(Ferdinand Domela

Nieuwenhuis,1846─1919)的信中說:「在目前條件下,《資本論》的第二卷(按:這裡的「第二卷」指的是後來恩格斯編輯出版的《資本論》二、三卷)在德國不可能出版,這一點我很高興,因為恰恰是在目前某些經濟現象進入了新的發展階段,因而需要重新加以研究」(Marx, 2009g: 449)。1881年12月,他在妻子過世及病況加劇的「雙重殘廢」(Marx, 1971b:

239)的打擊下,甚至還在信件中表示希望「像目前如果換種情況本來會做的那樣,改寫(umarbeiten)這本書(按:《資本論》第一卷)」(Marx, 1971a: 238,中譯略有修改)。

以下簡要回顧一下1867年9月《資本論》第一卷出版後的狀況。

第一卷出版後,馬克思幾乎立刻重新投入工作,包括修訂第一卷的法文版(1872─75)和德文第二版(1873),包括在1871年12月到1872年1月間寫了目前仍無英譯和中譯的〈《資本論》第一版的補充和修改〉(Ergänzungen und Veränderungen zum ersten Band des “Kapitals”)(收錄於MEGA²第二部分第六卷)(Lietz,

2014);此外,他還繼續撰寫、修訂二、三卷的手稿,臨終前還在編輯第一卷德文第三版,逝世後才由恩格斯接手編輯工作。1868年起,馬克思最關心的其中幾個經濟理論課題是貨幣、信用和銀行體系,這顯然與他在1866年經歷的嚴重金融危機有關(Krätke, 2005: 150)。他在《資本論》第一卷也對這場危機留下了紀錄:

「這次危機在1866年5月爆發,這是以倫敦一家大銀行的破產為信號的,繼這家銀行之後,無數在金融上進行欺詐的公司也接著倒閉了。遭殃的倫敦大生產部門之一是鐵船製造業。這一行業的巨頭們在繁榮時期不僅無限度地使生產過剩了,而且由於他們誤認為信用來源會照樣源源不絕,還接受了大宗的供貨合同。現在,一種可怕的反作用發生了,而且直到目前,1867年3月底,還在倫敦其他工業部門繼續發生」(卷一,頁643)。

此外,馬克思自1870年代起,越來越留意資本主義新興大國美國(尤其是其工商業、農業、勞動狀況)以及後進的俄國(特別是其土地所有制和農村公社的演變)。簡言之,馬克思生命的最後十五年,他仍然「懷著相同的熱情投入工作,就跟第一卷出版前的十五年一樣」(Krätke, 2005:

146)。這挑戰了過去常見的看法:「完成《資本論》第一卷後,馬克思基本上停止了對資本主義發展的思考」(Cole, 1954: 300,轉引自Roberts, 2017: 12n)。

據此,我同意Heinrich(2010: 121)的見解:MEGA²第二部分的問世,「不僅證明《資本論》是一個開放的體系,而且它的一些基本理論和概念也有待進一步完善,例如經濟危機理論、銀行和金融理論等」。此外,Roth(2010:

57,中譯略有修改)的建議也值得考慮:我們應考察馬克思如何試圖使自己的經濟學研究「成為他1870年代後期和1880年代廣泛開展的法學史、民族學、地質學、化學、數學研究的一部分」。

馬克思過世後,恩格斯利用生命最後的十二年,完成《資本論》了第一卷第三、四版和《資本論》第二、三卷的編輯,對馬克思學說的流傳與系統化功不可沒。在整理第二卷的手稿時,恩格斯在信件中留下這樣動人的文字:「這需要花費不少的勞動,因為像馬克思這樣的人,他的每一個字都貴似金玉。但是,我喜歡這種勞動,因為我又和我的老朋友在一起了」(Engels, 2009a: 509)。

恩格斯強調將自己的編輯工作是「編成一個盡可能真實的文本,即盡可能用馬克思自己的話來表述馬克思新得出的各種成果。只是在絕對不可避免的地方,並且在讀者一點也不會懷疑是誰在向他說話的地方,我才加進自己的話」(卷三,頁893)。但根據現有對MEGA²的研究,他的編輯工作其實分成幾類:調整原文的編排方式、提高某些段落的價值(例如將注釋改為正文)、擴充原文(如加入自己的話、補充歷史資料)、刪除原文、精簡原文、修飾原文(如加入連接句、刪除重複句)、修正原文(如訂正術語、數字、引文)等(Vollgraf

and Jungnickel, 2002: 42-3)。一般情況下,這些改動有助於表達馬克思的思路,但某些改動則有待商榷。目前較受注意的,是第三卷與「利潤率趨向下降的規律」有關的幾章,恩格斯在其中某些段落加入了自己的見解,影響了後人對馬克思危機理論的理解。