序

前衛的回聲

陳允元

2013年10月,台北詩歌節舉辦的一場名為「防風林裡與外:重讀林亨泰」的座談會後,一位清瘦、蓄點鬍子的陌生男子前來自我介紹,他是黃亞歷,正準備拍攝一部風車詩社的紀錄電影,希望可以聊聊。幾天後,我們在後門咖啡碰面。他顯然已做了一段時間的文獻調查與訪談。作品、研究的閱讀不用說,他已拜訪多位台灣甚至日本學者,也聯繫上家屬。我們談了一個下午。我被他的熱情打動,也暗自佩服他的勇氣與決心。電影我是不懂的,但在我的想像裡,這會是一件相當吃力的工作。首先,風車詩社涉及的現代主義美學傳播轉譯問題與殖民地語境是甚為複雜的;且電影完成後,恐怕並沒有那麼多既有的「風車鐵粉」作為潛在的觀眾群。至於如何以影像呈現風車,我始終好奇;他也視為最高機密,電影完成前絕口不提。

1933年日本統治下的台南,以楊熾昌(1908-1994)為中心,糾合李張瑞(1911-1952)、林修二(1914-1944)、張良典(1915-2014)、在台日人戶田房子(1914-)、岸麗子(生卒年不詳)、島元鐵平(生卒年不詳)共同組成的風車詩社,在台灣文學史上是一個極特殊的存在。美學方面,他們首次在台灣引進超現實主義(surrealism)詩風,由於與同時代賴和(1894-1943)、楊逵(1906-1985)、或鹽分地帶詩人群洋溢著抵抗精神的寫實主義文學主流大相逕庭,學者屢屢稱之為「失誤現象的見證」、「奇異花朵」、「異常為」、「孤岩的存在」,宛若台灣新文學的奇行種。而在文學活動方面,它的同人不多、存續時間僅一年餘、一共只發行了4期的機關誌《風車》每期僅出刊75部,以極低的印量在同人文友圈內傳遞發送,學界多質疑其影響力;然而他們的詩與詩論同時發表於作為「台灣三大報」的最主流的報紙媒體──包括楊熾昌曾代行文藝欄編務的《台南新報》、以及西川滿(1908-1999)主持學藝欄的《台灣日日新報》。兩種報紙的日發行量,以風車結成的1933年為例,分別高達23590份與40725份。換言之,風車看起來最小眾,卻同時在傳播力最強的主流媒體佔有一席之地。1945年終戰之後,由於國民政府的屠殺與白色恐怖政治,加上語言的斷絕、死亡、以及絕筆,這一股超現實主義的風,終究沒能吹到戰後,直接影響下一個時代的現代主義運動;而是一度失落,埋藏在歷史的岩層裡,宛若一塊美麗的琥珀。1970年代末,當他們再度被發現,澄澈的固態液體裡,依舊閃耀著永遠年輕1930年代的新精神。一時之間,風車的存在被視若至寶,陳千武(1922-2012)提出的台灣現代詩發展的「兩個球根」論,日治以降的一脈,於是有了足以與宣稱從中國「為台灣帶來現代詩的火種」的紀弦(1913-2013)論述抗衡的具體案例。風車詩社的前衛性,是台灣新文學擁有獨立於中國新文學影響外之獨自源頭的重要表徵,它大大超前1950年代紀弦發起的「現代派」運動,有論者認為風車甚至略略超前了中國現代主義詩發展的進程。風車詩社在台灣文學史的先驅位置,很快就確定了,但這並未完全轉化為作品的普及與流通。風車詩人最完整的呈現,當屬1990年代中期之後呂興昌老師所編、分別由前輩詩人葉笛、陳千武中譯的《水蔭萍作品集》(1995)與《林修二集》(2000)。然而由於它們係由政府單位出版,當年的銷售網絡並不十分通暢,現已絕版多時,難以取得。儘管不少讀者曾聽聞風車在文學史上的先驅地位、在引述中讀過詩的片段,但風車詩社的作品在閱讀市場、在國民教育、在大眾影像傳媒中仍是缺席的。

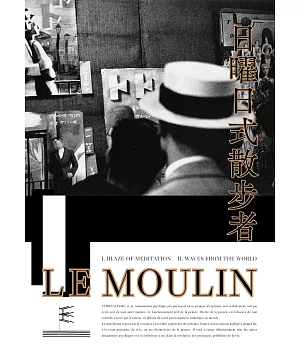

黃亞歷的紀錄片《日曜日式散步者》(2015年完成),是風車詩社登上大銀幕的首次嘗試。這一部「奇片」,試映及影展階段曾讓許多觀影者著迷(或感到不快)的前衛形式,其實蘊含了深刻的問題意識,關於文學史、關於真實及其再現、關於敘事、特別是關於「景框」──甚麼在景框之中、甚麼又排除於景框之外?而這些或許不被意識的景框,往往決定了我們看到甚麼樣的文學與歷史。他以風車詩社為主題,便是將向來位於主流景框(以中國五四運動為源頭的、或啟蒙‧抗日‧左翼‧寫實)外的風車,重新置於景框之中。然而在他的電影中,所有登場人物的臉、頭卻是在景框之外,成為不見表情、不見全貌、魅影般的半身風景,人物間的可識別性也被刻意地延滯或塗抹;留在景框內以特寫呈現的,是不斷書寫的手,以及在手與手之間不斷傳遞、翻閱,曾給予他們強烈的美學刺激的書。導演將風車詩人遺留下來作品與翻閱過的書,置於景框中最醒目的位置,因為只有作品才能為觀者所共有,並從閱讀與詮釋中看見詩人的表情;而對於一個文學家而言,也只有作品,才是他們存在最終的價值與證據。讓更多人看見風車詩人的作品,也是亞歷拍這部電影的初衷吧。

然而電影畢竟無法完全取代閱讀(反之亦然)。它是一個開頭,因此才有了《日曜日式散步者──風車詩社及其時代》這一套書的存在。它的出版,與其說是為了紀錄電影的上映宣傳,站在台灣文學者的立場,不如說,這一部電影是風車詩社與台灣文學的宣傳。我想亞歷也會同意這樣的說法。

因此,在電影殺青定剪後,我們有了這樣的一個計劃:我們想出版一本詩選,架一座橋,通往風車詩社、通往日治時期台灣、通往前衛藝術。它並不是風車詩社或台灣文學的入門手冊,不是艱澀的學術書、亦非紀錄電影的資料集。基本上,它是一本風車詩社的詩選。書裡的所有邀稿,都是詩的延伸與回響。

《日曜日式散步者──風車詩社及其時代》分為兩冊。第一冊聚焦在風車文學,第二冊則談論風車所屬時代的前衛藝術、以及黃亞歷的紀錄電影《日曜日式散步者》。

第一冊《暝想的火災:作品/導讀》包括「在現實的傾斜上摩擦極光:風車詩社作品選」以及「閱讀的複數路徑」兩個部分。「在現實的傾斜上摩擦極光:風車詩社作品選」,作品量多、戰後有中文版單行本作品集出版的楊熾昌、林修二擇其經典性;作品未獨立集結的李張瑞、張良典、戶田房子則盡可能呈現其全貌。受限於諸多條件,儘管無法全面新譯中日對照,但必須一提的是,有些未曾收錄於單行本或中譯選集的作品,首次以中文的面貌出版面世,如楊熾昌的小說〈貿易風〉、〈薔薇的皮膚〉、文論〈南方的房間〉、〈朱衣的聖母祭〉;李張瑞的詩作如〈戀愛詩〉、小說〈窗邊的少女〉、〈娶嫁送嫁〉、書信體的〈秋窗〉、文論〈詩人的貧血〉;戶田房子的詩作〈風車之庭〉、〈秋之樂譜〉、〈遠方之國〉、〈渡海〉等等。

「閱讀的複數路徑」是學者作家邀稿,分為「文學史的透鏡:台灣.中國.日本」與「望遠與顯微」兩部。第一部分由陳芳明〈風車詩社的文化暗示──為風車詩社及《日曜日式散步者》紀錄片而寫〉、楊佳嫻〈塔尖的小旋風:超現實主義初訪中國文壇〉、以及大東和重〈在古都轉動藝術的風車──日本統治下之台南的楊熾昌與李張瑞的文學活動〉三篇文論展開,分別從台灣、中國、以及日本的文學史脈絡或學界觀點,剖析風車詩社的文學活動及同時代文脈,為讀者提供閱讀風車的文學歷史脈絡。第二部分則是七篇邀稿:蘇碩斌談讓日曜日式「散步」成為可能的都市物質基礎,施淑論與風車共時的左翼文學脈絡;印卡從美學傳播與形塑時代感官的(殖民)現代性脈絡切入,楊傑銘對比同為台南人的現代主義者楊熾昌、劉吶鷗的移動路徑與文壇際遇的殊異;林巾力側寫父親林亨泰(1924-)的「跨語世代」與戰前現代主義的斷裂及彌縫,港千尋從楊熾昌的超現實詩與立石鐵臣引揚後的超現實畫作共有的「蝶」意象聯繫並對照二者;盛浩偉細讀風車詩作,見他人所未見。這一輯的十篇作品,既是望遠、也是顯微,且都為新稿,可說是2016年的現在對於風車詩作的最新回響。

第二冊《發自世界的電波:思潮/時代/回響》,則重返風車詩社的時代,呈現一個殖民地台灣的現代主義者在全球性前衛美學思潮傳播的網絡中的視域所及,這也是導演在紀錄電影《日曜日式散步者》試圖架構的格局。在「先鋒之聲」,我們首先選譯幾篇在歐陸、日本現代主義運動具有指標意義的宣言或論述。歐陸部分,包括馬里內蒂〈未來派宣言〉(1909)、標識達達運動起點的查拉〈安替比林氏的宣言〉(1916)、布列東〈第一次超現實主義宣言〉(1924,節錄),以及它們在日本的回響──平戶廉吉〈日本未來派宣言運動〉(1921)、日本最初的超現實主義宣言〈A

Note December

1927〉(1927)、日本現代主義詩運動旗艦《詩與詩論》創刊號的〈後記〉(1928年9月)、以及北川冬彥的〈邁向新散文詩之道〉(1929年3月)。從這些宣言文論,我們可以一窺曾刺激著風車詩社美學概念之形成的美學主張。在宣言及文論之後「蜿蜒的星河:歐陸‧日本前衛詩選」,我們選譯了一些西歐、日本的前衛詩作,作為實踐的演示,包括阿波里奈爾、艾呂雅、布列東、考克多、神原泰、萩原恭次郎、高橋新吉、西脇順三郎、上田敏雄、安西冬衛、北川冬彥、春山行夫、北園克衛、竹中郁、瀧口修造、山中散生、村野四郎的作品。其中一些作品,也出現在《日曜日式散步者》的電影裡頭。這些宣言與實踐,如高強度信號的連續拍擊,不斷給神經與思維帶來新的刺激。

然而給與風車詩人美學刺激的,並不限於文學領域。事實上,1920、1930年代在世界狂飆的前衛藝術運動,除了是跨國境的,更是跨越不同領域藝術範疇的。因此我們組織了一輯邀稿「時代形/聲」,分別從文學、電影、美術、攝影、聲音、音樂等不同面向,提供進入風車及其時代的路徑。包括方婉禎〈燃燒腦髓的火種〉、岩本憲兒〈戰前日本的歐洲前衛電影〉、徐明瀚〈詩與電影的透明思考〉、蔣伯欣〈離似的肖像:《日曜日式散步者》的前衛疊影〉、張世倫〈新興寫真的現代性折射〉、謝仲其〈風車詩社與戰前聲響藝術〉、楊雨樵〈播放著拉威爾指揮的波麗露的銀座某咖啡館內〉。

而在書的最後,是觀影者對黃亞歷紀錄片《日曜日式散步者》的回響。李幼鸚鵡鵪鶉〈Maître 黃亞歷,chef-d’auvre

《日曜日式散步者》〉、陳平浩〈考克多的手,水蔭萍的腳──黃亞歷《日曜日式散步者》裡的重演與再現〉、孫松榮〈死而復生之花:《日曜日式散步者》的蒙太奇思想〉、黃以曦〈關於《日曜日式散步者》的幾個線索〉、言叔夏〈瞎子與他的象──黃亞歷的《日曜日式散步者》〉、以及李時雍〈築造墓石〉,在這部拒絕說明與旁白敘事的電影的影像聲響之中,細細地尋找未說的話語、詩意的端倪。

這一套書從1933年集結的風車詩社的作品出發,終於對黃亞歷紀錄電影《日曜日式散步者》的回聲,不能不被視為一個不斷傳播、轉譯、影響、再創造的過程。1916年7月14日,時就讀於蘇黎世大學、正滿20歲的羅馬尼亞藝術家查拉(Tristan Tzara,1896-1963),在蘇黎世的「伏爾泰酒店」朗讀開啟達達運動的〈安替比林氏的宣言〉(Monsieur Antipyrine's

Manifesto),至今正好100年。三年後,他移居巴黎,達達的中心也隨之轉移,並刺激了在不久之後以更充沛的能量席捲世界的超現實主義運動。當年輕的查拉在歐洲戰雲密布的1916年宣稱:「DADA是我們的強烈性」,反戰、反藝術、虛無主義的他,恐怕也難以想像他所掀起的藝術革命,在100年後仍不斷影響著世界吧。

2016年7月17日於永和