前言

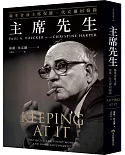

就目前台灣而言,認識蔣碩傑教授並與其相處最久的,就屬我這個後輩了,也許是這個原因,高希均要我為吳惠林教授和彭慧明女士撰寫的《蔣碩傑傳:奠基台灣奇蹟的自由經濟導師》寫序,我義不容辭。況吳教授是中華經濟研究院的同仁,我對他所撰寫的文章及書籍十分熟悉,而且也瞭解到他是研究蔣教授著作、闡揚蔣教授貨幣理論最有心得的人;彭慧明女士無論採訪和編輯都有豐富的經驗,由他們合著蔣碩傑傳會更加完整與精彩。

吳、彭兩人在蔣碩傑傳中所強調的是蔣教授求學、治學,然後為國效勞的一生,對於蔣教授私人生活描述的不多,這是與一般「傳」的不同地方,這也是它最有價值之處。根據他們倆人所述,我將蔣教授的一生分成五個階段:

第一階段:蔣教授的少年時期

蔣教授出生在一個官宦之家,兄弟姊妹很多,從小他們都受到很紮實的基礎教育,沒有一個有紈褲子弟的浮華作風;長大後,都有一技之長,獨立生活,而各有成就。蔣教授在15歲以前已讀過四書,奠定他的國學基礎,他也讀過簡易的經濟學,對經濟學感到很有興趣。於15歲那年出國去日本慶應大學預科讀經濟,認為念經濟可幫助國家富強,改善國計民生。雖然東到日本後才開始學日語,由於領悟力強,很快就能聽懂教授的課。他也修了一門理則學,教人如何判斷一種理論的正確,對辯論很有用。三年後,「七七事變」發生,日寇大舉侵略中國,蔣教授返國後,又轉去英國入倫敦大學政經學院本科大學,繼續修習經濟學。1941年他完成大學學業,因財源不繼,乃休學一年轉去工作。次年才回到政經學院,攻讀博士學位。

第二階段:開始挑戰經濟權威

在攻讀博士學位期間,他讀了經濟大師的書,也聽了大師們的課,他不像一般學生,全部接受大師的講話,而是找出大師們理論的缺點,而著文批評,像凱因斯、庇古教授都是當代最具權威的經濟學家,他以一個研究生的身份,敢有這種「不怕虎」的勇氣與動作,在研究生中罕見。這就是蔣教授與生俱來的勇氣和精神。他所完成的博士論文,獲得當年最佳博士論文獎。

第三階段:發表「可貸資金理論」,奠定他在經濟學界的權威地位。

蔣教授於二戰結束後回到中國,先去東北參加經濟復員工作,並結識他的賢內助─馬熙靜女士。1946年回北京,任教北京大學經濟系,從而認識在清華大學教書的劉大中教授,並結為好友。在大陸北方變色前,他來到台灣,在台大教書半年,便去美國國際貨幣基金(IMF)工作,劉大中已在那裡任職。兩人性格雖不同,卻惺惺相惜。有人形容他們的關係是「秤」與「坨」的關係,凡事合作無間,不分彼此。就在1956年蔣教授在美國最權威的經濟雜誌(AER),發表「可貸資金理論」(Liquidity

Preference and Loanable Fund Theories, Multiplier and Velocity Analysis A

Synthesis),奠定了他在經濟學界的權威地位。在IMF服務十年之後,他與劉教授離開IMF,劉教授去康乃爾大學,他去洛徹斯特大學執教,最初他受到最高的尊敬,從而也各為台灣學生爭取了很多獎學金,後來因拙於言、與人無爭的個性,便失了年薪多年不增的虧。劉大中教授乃請他到康乃爾大學經濟系任教,以迄屆齡退休。

第四階段:經常返國,為台灣經濟發展效勞。

1952年,蔣教授利用休假回到台灣,當時台灣物價飛漲,而經濟發展剛剛開始,李榦先生帶他去見時任中信局長尹仲容,由於尹仲容相信計劃經濟可以使經濟發展,蔣教授相信自由經濟可使經濟活絡起來。兩人話不投機,不歡而散;不過,蔣教授離開時,贈送尹仲容一本米德(J. E.

Mead)所著的《計畫與價格機能》,尹仲容讀過之後,便改變了他原有的想法,及對蔣教授的態度。1954年,尹仲容親自寫信向IMF借將,請IMF同意蔣教授和劉教授回國,就經濟政策提出建言。

當一般開發中國家都嚮往「先發展重工業,再發展輕工業」的策略,蔣教授所重視的則是「重輕輕重」的經濟發展模式;對於通貨膨脹問題的解決,則是減少管制,提高利率,鼓勵儲蓄。尹仲容贊成他的意見,乃改變了傳統的作法,而台灣的經濟發展也有了顯著成果。

1967年在召開經濟發展會議時,出席的國際經濟學者建議成立經濟學博士班,培植經濟人才,解決台灣人才不足問題。蔣教授和劉教授是核心人物。每年暑假蔣教授都回國講授他的經濟理論。1968年,政府成立賦稅改革委員會,由劉教授主持,蔣教授是有力的委員。他提出採用加值稅的構想,認為可以收縮貨幣供給,減少預算赤字,鼓勵多生產,少消費,加值稅要比所得稅更合理。但劉教授在美國麻斯格雷教授支持下,且國內的委員對加值稅都十分陌生,也表示反對,致沒有採納。由於蔣、劉友誼甚篤,不會因此放棄賦改會的建言工作。

第五階段:「蔣王論戰」所引起的反響。

「蔣」是指蔣碩傑教授,他是剛成立的中華經濟研究院長,也是康乃爾大學經濟系教授;「王」是指王作榮教授,他是中國時報的總主筆,也是台大經濟系教授。兩人國學基礎均深厚,筆鋒健而犀利。一位屬內歛,一位屬外向;一位重理性分析,一位說理時帶點情緒。在爭辯時,各不相讓,兩人均有不服輸的傾向。他們所辯論的重點是貨幣供給問題,一位重在說理,成為經濟學者所思考的問題;一位強調對企業的利害,為不少業者所喜愛。蔣教授認為濫發鈔票,點燃通貨膨脹,就是「五鬼搬運法」,最為讀者所欣賞。他們倆人各有各的支持者,難說誰是贏家。

這場先後為期兩年的論戰,為學界立下了一個就事論事的榜樣,也為政府雇員上了一課,即政府的政策是希望經濟穩定,還是在不安定中找平衡。當時,我是中華經濟研究院的副院長,蔣教授是我的上司,我沒有出來參與蔣教授這一邊,完全為了保護剛萌芽的中華經濟研究院,怕它經不起風浪襲擊而夭折,但是仍然無法避免它的「池魚之殃」。在一次兩方相對的座談會上,參與蔣教授一方的費景漢教授(耶魯大學),他說台灣的企業家大都是「白手起家」,這句話並無惡意,這時有一位業者起來發言:「我們不是白手起家,而是帶著機器設備從上海來的。」。從此之後,有數位原答應捐款給中華經濟研究院成立基金的業者,乃停止了他們的捐款。

蔣教授過世快廿年,我自中華經濟研究院退休也已16年,回憶與蔣教授相處的日子也有15年之久,在我印象中,蔣教授是謙謙君子。在學術上,他不迷信權威,肯堅持自己的看法;對當政者,他不阿諛,一向保持學者的風範;對社會,從不作倚牆草,討好某些人;對所批評的事,從不妥協;對朋友,誠信相待,為後輩所敬仰。

于宗先

中央研究院院士