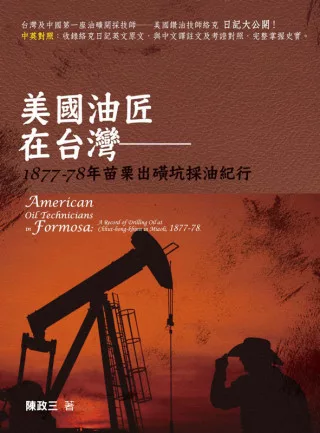

序言

2005年10月14日,拿到剛剛出爐的第一版《出磺坑鑽油日記》(第一版原書名,歷史智庫出版),在內頁寫下「挖出被掩埋的史實,就如沙漠遇甘泉,也如簡時、絡克鑽打到油脈、流出第一滴油的心情......」

1878年(光緒四年)陽曆8月3日,油匠終於鑽打到油層,雖然流出的鹽水遠多於石油,絡克仍特別在當天日記標上「1878」,以紀念全大清國、全亞洲,也是台灣地區有史以來用機器鑽出「第一滴油」的大日子。不過種種工作上的不順,加上異鄉生活不容易,疾病頻傳,9月3日與清國官方一年合約期滿之後,該月15日簡時、22日絡克相繼生病。合約規定洋技師生病須自行就醫,意即「萬一病死,官方不負責任」,更加深他們不再續約的念頭。27日病懨懨的絡克搭轎永別出磺坑油井,29日抵達大稻埕。簡時多待在油井10天,稍後也是抱病北上。就此結束此段台美不愉快的合作經驗。

中影國片《源》(1979),描寫客家移民在苗栗山區出磺坑開鑿石油的故事,裡面兩位外國人飾演跑龍套式的美國油匠角色即是簡時與絡克;次年發行了VCD片,內容大抵根據地方方志與傳說,與史實相去甚遠。近期客家電視台重拍《源》連續劇(2009),大部份情節仍參考張毅電影劇本原著,原製作人余崇吉曾和筆者聯繫,說要採用本書部分情節,談妥之後不久,筆者因故遷回中部,他又離職,因此,後來客家電視台就未採用本書情節,有點可惜。

之前,台灣歷史相關中英文書籍,對於光緒三年~四年(1877~1878)那段開鑿「大清」中國,也是台灣有史以來首座油井的記載,不是完全未提,就是一筆帶過,更未提到兩位老美技師的中英文姓名。大清〈1877年淡水海關英文年報〉上載:「在唐景星(Tong

Kingsing,唐廷樞)主辦下,聘請兩位美國人,添購機器,準備在後(苗栗縣公館鄉出磺坑)開鑿油井」;〈1878年淡水海關年報〉記載甚詳,將整個載運機器、鑽油過程、油井深度、產油數量、遭遇的困難,以及美國技師離開淡水返美的日期寫得十分詳細,但就是少了油匠的名字。

翻索達飛聲(James Davidson,在台灣使用「德衛生」)巨著The Island of Formosa, Past and Present(1903),裡面只寫「招募兩名美國技師來台鑽油」。《淡水廳志》、《苗栗縣志》也只簡單交代初期民間與洋人在苗栗山區爭奪採油權的糾紛;大清相關檔案可能在鑽油計畫失敗後全銷毀了。

筆者有次翻閱Harold M. Otness著,中研院台史所出版的One ThousandWesterners in Taiwan, to 1945,意外發現了「Robert D. Locke, American oil technician」的記載。根據這個線索查到Karns,發現中研院近代史研究所已經購得油匠絡克(Robert

Locke)的原始日記及相關文件;不過追查的結果,該所館藏資料居然憑空消失!

繼續查詢Otness書中提到Sampson Hsing-chang Kuo寫的一篇美國喬治城大學博士論文:Drilling Oil in Taiwan: A Case Study of Two American Technicians' Contribution to Modernization in Late Nineteen-Century

China(1981);終於在Mr. Kuo(郭先生?)的論文末,發現附有Paul H.

Giddens整理過的絡克《鑽油日記》,日期從1877年9月4日離開家鄉,到隔年12月15日返抵美國為止。1940年,研究美國石油發展史長達半世紀的Giddens曾經採訪絡克,後者當時已經高齡90,G君取得絡克的日記原件,以及美國技師與大清台灣府當局的簽約文件、支付薪水證明、匯票水單等原始文件,最後把上述文件都賣給了台灣的中研院(Kuo, p. 463)。

另外,本書初版付梓後,又在《中央研究院近代史研究所大事紀要》(台北:中研院近史所,1985,頁104~105)民國六十八年五月條,發現上載:「美國前翰林大學(Hamline University)校長吉丹斯博士(Dr. Paul H. Giddens)同意將其所存一八八七(按一八七七至一八七八)年美籍技師開採后龍油井原始資料多件,讓售於本所。」不過,正如前述,「通通不見了!」

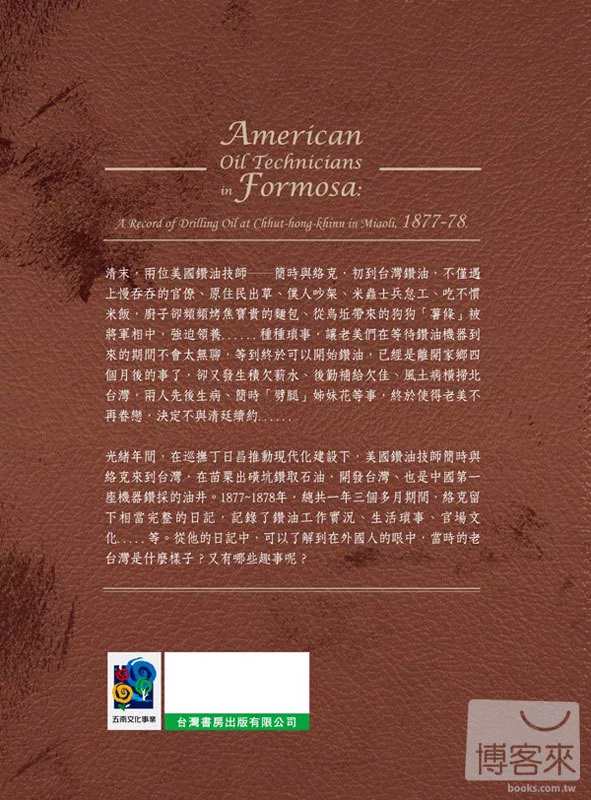

初版甫上市,照例訪遍朋友,大力推銷此書,遭過「毒手」的親友,都見識過我賣書的狠勁,面對簽過名的書,加上「萬一死後有名,這本書可值錢喔!」名言,常啼笑皆非,乖乖掏錢。廖榮隆、林明福是「受害」最深者。當然,也有陌生人捧場。如此不要臉推銷,用意在答謝願意冒險的出版社。過程中有人建議,「為何不同時收錄原文?中英對照除保存原始產業文化資產史料,也可讓讀者更加能夠掌握原意。」好建議。但可得有再版機會啊。

撇開看書、買書風氣不佳的大環境,出版社原就生存不易,類似書籍想再版的可能性不大。幸虧,筆者之前的勞作,都有再版的情形。本想「以時間換取空間」,長銷書總有「醜媳婦熬成婆」的機會,等哪天賣得差不多,有機會再版時,再提中英對照修訂版建議。可惜,2009年12月,《歷史月刊》發行最後一期(第263期),宣佈停刊,歷史智庫出版社稍後也停止營運,令人唏噓。筆者從該刊讀者到作者的過程,宛如夢境。感謝時任發行人東年大哥的青睞、提攜,終生銘感。

「中英對照」之外,修訂版係反映筆者、同好與讀者對內容的看法,譬如,中研院台史所老友翁佳音對於筆者將1878年10月5日「tea house」解讀為「茶舖」認為有待商榷。經再三斟酌、推敲,於是將之更改為「茶樓」,並加註:「第一版一刷筆者誤解讀為『唐景星在北台經營茶葉生意』;『tea

house』似應為接待人客的茶樓」。佳音兄根據荷蘭史料、金門地名與移民台灣歷史途徑,指出「後」地名應該是來自金門(東邊金湖鎮)的「甌」。其他尚有筆者對人名、地名、河流等名稱的更正,加註出處、頁數等,用意在讓全書更正確、更忠於史實,也讓讀者可以找到註釋的原始出處。最重要的是,把第一處開鑿的出磺坑油井修正為位於後龍溪南畔。初版解讀油井在「溪北」,本書更正為「溪南」之因,是由於完整的《馬偕日記》之刊行,記載了油村名「溪洲」,筆者乃重新思考、反覆推敲之後,所做的修正。另外,書末加入索引,不但讓讀者,也讓筆者能夠較容易翻索想找的資料。

2009年初,筆者再度「誤入歧途」,被長期關照再三的老長官王主任壽來「誘拐」到位於台中的「文建會文化資產總管理處籌備處」(2012年5月20日起,更名為「文化資產管理局」)服務,一方面遷回彰化老家,陪伴高堂老母,嘗試痛改前非,略盡為子之道;另方面暫脫離居陋巷不改其志,不改其憂,也不改其樂的生活。

業務範圍恰與出磺坑有關,重回該地,突興起「念天地之悠悠」感慨。書中老美油匠從烏坵島帶來台灣的狗狗「薯條」(1877年11月22日、12月13日條),被守備中部地區的副將(協台)樂文祥帶走,「失去這條狗,似乎使得異鄉客少了排解寂寞的管道;真不知老美為何未將薯條要回?『烏坵狗過台灣』的記載不再出現日記。而不論薯條是公是母,牠的後代顯然應該已遍佈彰化地區;除非喜愛美食的老樂另有盤算,他該不會把牠當成『熱狗』吧?」(1878年1月9日條註釋)。第一版寫自序之時,曾和內人帶著狗兒子Toro、狗女兒Yuki驅車前往踏查,而今Yuki仍相左右,Toro卻早已走丟。每每想起,痛徹心扉。

修訂版在即,在此感謝:中油公司同意筆者使用翻拍自該公司的老照片;老同學陳綠蔚、廖榮隆、林明福各方面的支持;Sophia幫忙緊急添購中、英文版《馬偕日記》,得能在三校即將交稿之際,及時讓全書有更正確的解讀;五南文化事業楊榮川董事長、楊士清總經理的再度青睞;台灣書房出版公司編輯群蘇美嬌、蔡明慧的辛勞;亦師亦友的王壽來、東年、翁佳音之長期關照提攜;小玉、Yuki的分享或苦或樂。

永懷那段陋巷歲月。是為序。