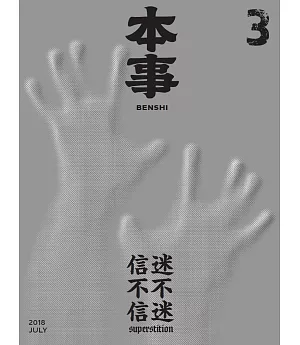

封面故事

與其說一個人如何迷信,不如探索人為何而迷信?

如果談「迷信」你只想到宗教,那可就大錯特錯了──「迷信」其實也是人類在演化過程中,發展出的一種必要行為,人們藉由「迷信」詮釋這個世界許多未被理解的現象,這種試圖理解世界的欲望亦是每個人的本能。

現代社會生活中,我們也無意識的接受許多「迷信」觀念,它現正深入你各個層面的生活,而且還潛伏在你人生的每個階段!

本事三號在俗稱「鬼月」的農曆七月前夕發刊,邀你一起來場東西鬼怪大亂鬥!挖掘人類對鬼怪的概念從何而來,東方與西方的鬼怪文化有沒有雷同的可能?

同場加映,你對鬼片又愛又恨嗎?那些電影中讓你嚇到吃手手的鬼怪樣貌,又是誰塑造出來的呢?

年輕世代是如何看待約定俗成的儀式、流傳已久的傳聞?又會用什麼方法來解讀與面對既有的敬天祭鬼處事態度?神鬼議題不再是不可觸碰的禁忌話題,年輕世代用不安於室的力量,重新呈現在世人眼前!

如果談「迷信」你只想到宗教,那可就大錯特錯了──「迷信」其實也是人類在演化過程中,發展出的一種必要行為,人們藉由「迷信」詮釋這個世界許多未被理解的現象,這種試圖理解世界的欲望亦是每個人的本能。

現代社會生活中,我們也無意識的接受許多「迷信」觀念,它現正深入你各個層面的生活,而且還潛伏在你人生的每個階段!

本事三號在俗稱「鬼月」的農曆七月前夕發刊,邀你一起來場東西鬼怪大亂鬥!挖掘人類對鬼怪的概念從何而來,東方與西方的鬼怪文化有沒有雷同的可能?

同場加映,你對鬼片又愛又恨嗎?那些電影中讓你嚇到吃手手的鬼怪樣貌,又是誰塑造出來的呢?

年輕世代是如何看待約定俗成的儀式、流傳已久的傳聞?又會用什麼方法來解讀與面對既有的敬天祭鬼處事態度?神鬼議題不再是不可觸碰的禁忌話題,年輕世代用不安於室的力量,重新呈現在世人眼前!

編者的話

信仰,是每個人之於世界所選擇的一種信任。迷不迷,信不信,取決於每個人不同的生命經驗。

迷信也許沒有那麼壞,因為迷信無所不在,仔細想想自己在生活上,竟然也有許多不知從何開始的迷信。例如三五好友相聚聊到健康時,說自己很久沒有感冒的話,會趕快手握拳用手指關節敲敲桌子;在德國每天早晨泡茶,遇到杯子中間有茶的泡泡,會趕快捻起來滴在頭上,只求招財;迷信無國界,旅歐時期,在酒吧不能用桌上的蠟燭點菸,因為傳說用桌上蠟燭點菸,就會有一艘船上的船員死掉。

不是每個迷信都這麼可怕,也有一些迷信特別迷人,有人說每年倒數後1月1日零點零分,情侶一定要接吻,如此一來愛情在這一年就可以甜蜜幸福。記得有一年跨年演出,坐在觀眾席的女友演出前就千叮嚀萬交代,交代演出後不要亂跑,一定要等她上台獻吻。我想這些不科學、無法量化的行為默默成了生活中的習慣、偏執甚至是信仰。日積月累地也淡化了迷信的標籤色彩,成了每個人不為人知的獨特風景,生活中這麼多瑣碎的迷信小動作,自己上台指揮之前,卻沒有特別的儀式,倒是偶爾會配合演出拿雞腿當指揮棒。

表演藝術界自然也很多的小迷信、小儀式,不管是裝台前、開演前的祭台;重要樂季或藝術節正式啟售要看良辰吉日開市,以求票房長紅。赫然發現四處都有我們迷信,或寧可信其有的痕跡。

以這樣的思考為出發點,這期決定以「迷不迷,信不信」為題,不是一定要指出什麼是「迷信」、什麼不是,而是想列出這些例子,呈現「迷信」在我們日常生活中的無所不在;透過受訪民眾的自我陳述,理解「迷不迷信」不只是個人,也是種心理和社會層面的選擇。

當找出每一個「迷信」說法背後最根本的目的時,我們似乎就能坦然選擇信或不信,閱讀這期內容時,不妨重新思索自己對「迷信」的態度吧!

迷信也許沒有那麼壞,因為迷信無所不在,仔細想想自己在生活上,竟然也有許多不知從何開始的迷信。例如三五好友相聚聊到健康時,說自己很久沒有感冒的話,會趕快手握拳用手指關節敲敲桌子;在德國每天早晨泡茶,遇到杯子中間有茶的泡泡,會趕快捻起來滴在頭上,只求招財;迷信無國界,旅歐時期,在酒吧不能用桌上的蠟燭點菸,因為傳說用桌上蠟燭點菸,就會有一艘船上的船員死掉。

不是每個迷信都這麼可怕,也有一些迷信特別迷人,有人說每年倒數後1月1日零點零分,情侶一定要接吻,如此一來愛情在這一年就可以甜蜜幸福。記得有一年跨年演出,坐在觀眾席的女友演出前就千叮嚀萬交代,交代演出後不要亂跑,一定要等她上台獻吻。我想這些不科學、無法量化的行為默默成了生活中的習慣、偏執甚至是信仰。日積月累地也淡化了迷信的標籤色彩,成了每個人不為人知的獨特風景,生活中這麼多瑣碎的迷信小動作,自己上台指揮之前,卻沒有特別的儀式,倒是偶爾會配合演出拿雞腿當指揮棒。

表演藝術界自然也很多的小迷信、小儀式,不管是裝台前、開演前的祭台;重要樂季或藝術節正式啟售要看良辰吉日開市,以求票房長紅。赫然發現四處都有我們迷信,或寧可信其有的痕跡。

以這樣的思考為出發點,這期決定以「迷不迷,信不信」為題,不是一定要指出什麼是「迷信」、什麼不是,而是想列出這些例子,呈現「迷信」在我們日常生活中的無所不在;透過受訪民眾的自我陳述,理解「迷不迷信」不只是個人,也是種心理和社會層面的選擇。

當找出每一個「迷信」說法背後最根本的目的時,我們似乎就能坦然選擇信或不信,閱讀這期內容時,不妨重新思索自己對「迷信」的態度吧!

網路書店

類別

折扣

價格

-

新書95折$122