導言

「你現在坐著嗎,老兄?」我接起電話時,倫佐‧皮亞諾(Renzo Piano)這樣問我(他比我小四歲)。我跟他說請放心我是坐著的。「我們贏了波堡(Beaubourg,譯註:即龐畢度中心)競圖,」他解釋說。「今天晚上會在巴黎公布。我們必須在場,但我沒辦法離開熱內亞;你們其他人可以從倫敦飛過去嗎?」

我們幾乎沒有時間消化相關新聞,更不可能好整以暇去應付這項宣布對我們的工作生活將造成的戲劇性轉變。我告訴母親這項消息時,她正在溫布頓(Winbledon)的自家院子裡整理花草,她開心地大聲歡呼。約翰•楊(John

Young)、露西(Ruthie)和我在倫敦各地衝來衝去,把我們的夥伴和護照集合起來,那時我們的案子少得可憐,大家都不用進辦公室。等我們飛到巴黎時,勉強趕上在塞納河遊艇上舉行的慶祝晚宴。我們穿著亂七八糟的牛仔褲、T恤、運動鞋和迷你裙,幾乎一句法文都不會說,硬生生被推進裝扮講究的法國當權派菁英裡,每個女人都戴著珠寶頭冠,身穿晚禮服,男人則是繫上白色領帶,佩了勳章和綬帶。

那是1971年7月;當時我們不過二、三十歲。在那之前七年,我們設計過住宅、亭館和小型工廠,但這個案子的規模完全是不同等級——它可是巴黎市中心一棟主要的公共建築。我們實際蓋出來的案子真的很少,但憑著天真賜給我們的信心,我們認為自己可以改變世界。

這項競圖的內容,是要在一塊破敗的內城區裡設計一座文化中心,裡頭要容納一間圖書館、一座藝廊和一個實驗性的音樂中心。我們用寬鬆、有彈性的結構回應需求,但把公共廣場當成設計的核心,廣場占了基地面積的一半,而且往下連通到建築物的地下層,往上連結到立面的手扶梯和走道。這不會是一座高端文化的殿堂;相反的,它將成為我們在提案裡所說的:「一個屬於所有人的地方,屬於年輕人和年長者,窮人和富人,不分信仰與國籍,讓紐約時代廣場的充沛活力與大英博物館的豐厚文化在此交會」,一個雙向參與而非被動消費的地方,一件都市基礎設施而非一棟建築物,一項由社會和政治責任所驅動的計畫。

這些都是強烈的政治聲明,但建築必然是社會性和政治性的。我始終相信,建築不只是建築。我在事務所的章程裡開宗明義寫道:「建築無法與實踐它的個人和維繫它的社會的社經價值區分開來。」

我們最棒的建築都不僅是依照客戶的需求設計出來的,而會試圖回答更廣泛的社會問題。龐畢度中心將文化帶入公共領域。勞氏大樓(The Lloyd’s Building)是為金融市場所設計的靈活機器,但也仔細思考過這些活動的表情,既是為使用者設計的,也照顧到行路人的樂趣。我們在1990年代興建的波爾多法院(Bordeaux Law

Courts),重新思考了司法建築的目的;我們的設計宗旨是要將大眾吸引進去,說明司法在社會中扮演的角色,把它設計成一所法律學校,而不是罪與罰的堡壘。而幾年後落成的威爾斯議會(Welsh Assembly

Building),它的功能也不僅是用來容納立法機構。底樓基本上是一座室內廣場,供大眾使用,有咖啡館、聚會空間和一條可以讓公民看到議事廳的廊道,可目睹他們的代議士如何在裡頭做出決策。樓高五十層的利德賀大樓(Leadenhall Building),在2014年落成時,是倫敦市的第一高樓。它的底部七層是沒有牆的開放廣場,可從那裡搭乘電扶梯前往接待廳。

建築創造遮蔽,改造平凡。建築師既是科學家也是藝術家,他以3D手法解決問題,運用結構和材料創造尺度與人性化空間,捕捉光影作用,創造美學衝擊。從原始小屋到雅典式市集(Athenian Agora),從中世紀宮殿到市政廳,從街道長椅到宏偉廣場,建築在在塑造了我們的生活。好建築會帶來文明和人性,壞建築將導致野蠻。

此外,建築也會利用建物、公共空間以及所有塑造文明的創新來結構城市。城市是人類最初聚集的地方,我們就是在城市裡從社會動物演化成政治動物——從團夥演化為城邦。最早的城市是避難所,在敵對的世界裡提供人多勢眾的保護,但它們很快就發展成更複雜也更具創造力的東西。城市居民聚在一起交換想法和物品,與朋友和陌生人相會,進行討論、爭辯、貿易和合作。城市僅僅花了六千年的時間(一百輩子而已),就改寫了人類的歷史,為蓬勃驚人的創意與發現奠下基礎。

今日,有將近四十億人口住在城市裡,占了世界人口的一半,比1970年的全球總人口更多,而且都市化的速度還在加快當中。到了2050年,城市預計將容納世界人口的三分之二;1900年時,這個比例只有一成三而已。在此同時,貧富之間的鴻溝也日漸加寬,對文明價值產生威脅。而經過良好設計、緊實且符合社會正義的城市,將是解決不平等和氣候變遷的基礎——這也是地球當前最嚴峻的兩大挑戰。

在另一個意義上,建築也是社會性的。撇開建築造成的衝擊不談,建築天生就是一種社交活動,一種需要協同合作的行業。身為建築師,我並非站在空白畫布前面的抽象藝術家,尋求電光火石的靈感和創意。剛好相反,我的繪圖是有名的難看。但我們是以團隊方式發展設計,我們探究計畫書,分析涵構和限制,思考社會性、實體性和文化性的衝擊,找出困難並測試解決方案。

團隊合作總是最令我開心;從青少年時期結交的第一群死黨,到我迄今合作過的傑出建築師都是如此。讀寫障礙讓我唸書時深感絕望,但也刺激我找到不同的方法讓事情運作,讓我仰賴並支持別人,將我們的人性反映出來。

建築透過不同學門之間的互動變得日益豐富,從社會學與哲學到工程與園藝,而對建築滋養最大的,莫過於開明客戶、社區和設計團隊之間的相互合作。最後這幾股力量將倫理原則化為現實,它們的動能也創造出最興奮的時刻和最出乎意料的結果。

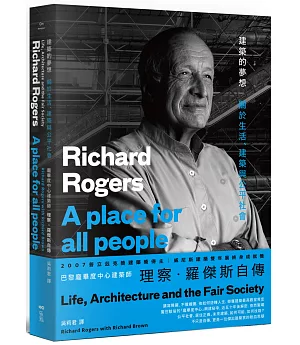

本書並非我的自傳,雖然它的確是汲取自我的人生。我對想法和對話的興趣永遠強過敘述,喜歡視覺勝過書寫,關注現在與未來多於過去。

不過,為了籌備2013年夏天在皇家學院(Royal Academy)展出的「理察‧羅傑斯──由內而外」(Richard Rogers–Inside

Out),我開始思考我的想法、信念和價值如何受到同僚、家人和朋友的形塑與影響,又是如何隨著時間歷練發展改變。我回頭觀察它們如何表現在我的作品、我完成的計畫和速寫、我的公開演講和私人談話、我的建築語言的演化路徑,以及我的建築實踐的成長方式中。

本書更加深入探索我的想法,談論那些啟發我作品和形塑我信仰的人物——關於人與公平;關於為了人民、為了民主和開放而設計的場所和街道;關於透過美學滿足需求因而創造出美的建築物;關於緊實性、可適性、永續性和富有人性的城市。

這本書匯集了關係、專案、合作和爭論,將案例研究、繪圖與照片交織成一篇篇故事。你可以用好幾種方式閱讀它。它是一幅馬賽克,是開放性的,更類似即興的爵士,而非高雅精練的交響樂。

我希望這本書除了直接坦率的敘述之外,還能帶給你更豐富的收穫;也許它能啟發你找到自己的道路,去挑戰和提升我們的生活方式,在這座依然很小而且日漸收縮的星球上。