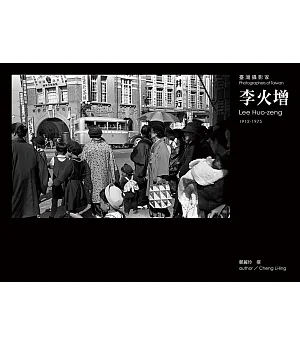

臺灣攝影家李火增,是臺灣總督府出版《第一回登錄寫真年鑑》登錄攝影家,也是徠卡寫真俱樂部成員與臺灣省文化協進會攝影委員。

本書依據史料、留存的文件及對後人的訪問,構築鏡頭後李火增的真實樣貌,亦呈顯日本時代臺灣的富裕階層和市井生活圖像。

呈現自然、不刻意取景的無主題街拍,保留大量1930年代後半到1940年代前半臺北、臺灣各地的民情點滴與日本時期的各種活動。

作者介紹

作者簡介

鄭麗玲 Cheng Li-ling

臺灣師範大學歷史學博士,臺北科技大學文化事業發展系教授。長年研究日治時期臺灣的社會史、教育史,熱衷蒐集、解讀臺灣老照片影像。近年更帶領學生投入歷史文化的創意開發與應用,推出立基於土地的文化創意產品。任教北科大多年,參與校史編著,於2008 年至2011 年出版《台北工業生的回憶》、《百年風華:北科校史》(共著)。近年投入大眾史研究,撰述之歷史普及書:《躍動的青春:日治臺灣的學生生活》(2015 初版)、《台灣第一所工業學校—從台北工業學校到台北工專(1912-1968)》(2012)、《國共戰爭下的悲劇— 臺灣軍人回憶錄》(1996)、《臺灣人日本兵的戰爭經驗》(1995)等書。

鄭麗玲 Cheng Li-ling

臺灣師範大學歷史學博士,臺北科技大學文化事業發展系教授。長年研究日治時期臺灣的社會史、教育史,熱衷蒐集、解讀臺灣老照片影像。近年更帶領學生投入歷史文化的創意開發與應用,推出立基於土地的文化創意產品。任教北科大多年,參與校史編著,於2008 年至2011 年出版《台北工業生的回憶》、《百年風華:北科校史》(共著)。近年投入大眾史研究,撰述之歷史普及書:《躍動的青春:日治臺灣的學生生活》(2015 初版)、《台灣第一所工業學校—從台北工業學校到台北工專(1912-1968)》(2012)、《國共戰爭下的悲劇— 臺灣軍人回憶錄》(1996)、《臺灣人日本兵的戰爭經驗》(1995)等書。

目錄

部長序

館長序

小傳

楔子

1.時代下的寫真大亨

臺灣進入攝影時代

為妻女大量留影

大亨小傳生活樣貌

登錄第一回寫真年鑑

2.戰前臺灣的日常街拍

臺灣日常與庶民眾生相

城市慶典

孩童與休閒活動

少見的主題式作品

3.歷史與人的互動

由自宅望向街道

日治臺灣第二次選舉紀實

時局活動與名所

4.戰後掙扎

李火增消失於攝影圈

李家二三事

戰後攝影作品

街景中的電影看板

看見李火增,看見臺灣社會

注釋

李火增大事紀

參考書目

館長序

小傳

楔子

1.時代下的寫真大亨

臺灣進入攝影時代

為妻女大量留影

大亨小傳生活樣貌

登錄第一回寫真年鑑

2.戰前臺灣的日常街拍

臺灣日常與庶民眾生相

城市慶典

孩童與休閒活動

少見的主題式作品

3.歷史與人的互動

由自宅望向街道

日治臺灣第二次選舉紀實

時局活動與名所

4.戰後掙扎

李火增消失於攝影圈

李家二三事

戰後攝影作品

街景中的電影看板

看見李火增,看見臺灣社會

注釋

李火增大事紀

參考書目

序

導讀

小傳:臺灣攝影家 李火增(1912-1975)

1912 年1 月5 日,李火增出生在臺北建成町,父親是經營中藥舖的中醫師,擁有多處房地產。1937 年,李火增雙親相繼辭世,年僅26 歲的他繼承家產。喜愛新奇、外來事物的李火增,在攝影方面盡情探索,因為有能力購入昂貴的徠卡(Leica)相機,當時人稱「徠卡李」。李火增也大手筆購置昂貴的底片,這些「賽璐珞硝棉膠片」易燃而不安全,目前極為少見,在李火增細心保存下,至今他的作品質感仍相當良好。

1925 年徠卡推出小型、方便攜帶的新型號相機,讓行動攝影、新聞攝影迅速發展。當時有能力購買這種小型相機的臺灣人並不多,除了李火增之外,還包括臺灣早期攝影前輩鄧南光、張才,鄧南光回臺開設「南光寫真機店」後,重心便放在寫真機材生意,所拍攝臺北州的影像不多;張才1936 年在今臺北太原路開設「影心寫場」,但1942 年即遠赴上海。因此,李火增的作品在臺灣攝影史的意義,是留下1930 年代後半到1940 年代前半臺北、臺灣各地的民情點滴,日本時代的各種活動,以及至日本旅遊時捕捉的難得風貌。

李火增從自家門口以及二樓拍攝街景的作品,見證臺北建成町歷史面貌,如施江南開設的四方醫院、建成圓環與周邊公園,以及道路上各式營業招牌與往來的人力車,當然還有形形色色的路人。從照片中孩童自在遊玩的情景,顯然早已習慣李火增不時拿著相機對街景與鄰居拍照。李火增的作品多呈現自然、不刻意取景的臺灣市井生活,無論是孩童嬉戲、清晨市集熱鬧景象,還是小吃攤上民眾的神情,這些作品大多是無主題街拍,與為了參加比賽而擬定題材拍攝的創作方式不同。拍照對李火增來說就是一種喜好,而作品中的畫面,則成為今日我們瞭解過去歷史的珍貴影像。

李火增作品中有個十分可愛的小模特兒,就是他的女兒——李瓊,李火增拍下她在攝影棚活潑地把玩相機的模樣、在電話亭前開關門的連作,和妻子李林招治帶李瓊到臺北新公園(今二二八和平紀念公園)、圓山兒童樂園、海水浴場等地遊玩時也不忘留影,照片都保存至今,這對當時拍照尚不普及,大多只能在人生重要場合、正襟危坐地拍下幾張照片的社會狀況相比,相當罕見,顯現出他對掌上明珠的疼愛。

太平洋戰爭時期,臺灣總督府舉辦兩回登錄寫真家選拔。在1944 年2 月出版《第一回登錄寫真年鑑》,李火增以作品〈農村風景〉入選,獲頒一枚「登錄寫真家章」,並得到購買底片的配給。1950 年以後傳承自日本時代的寫真家,著重和現實互動的「紀實風格」,與戰後從中國帶來的「沙龍寫真」,兩種不同攝影風格,互擅勝場。

1951 年的「臺灣省文化協進會」攝影委員名單,是李火增的名字最後一次出現在20 世紀的攝影圈。戰後環境巨變,臺北城已不是李火增熟悉的臺北,幾次財務操作以失敗收場,更讓他的經濟狀況走下坡。但李火增曾經以自由攝影家的身分,提供作品給《臺灣新生報》;他也曾拍攝一張攝影同好為了搶位置擠得水洩不通,有的攝影機因為擠不到好位置而將相機高高舉起的畫面,顯示出他輕鬆詼諧的一面。

李火增風格隨興恣意,終其一生執著於自己最喜愛的攝影興趣。環繞美酒、咖啡、音樂、電影,與妻子兒女相伴非常現代化的生活方式,在在反映於他的攝影作品,畫面並未透出太過豐富滿溢的意念,讓觀者輕鬆自在地隨著他的鏡頭在臺北、臺灣各處兜兜轉轉,反而看見更真實的臺灣。

小傳:臺灣攝影家 李火增(1912-1975)

1912 年1 月5 日,李火增出生在臺北建成町,父親是經營中藥舖的中醫師,擁有多處房地產。1937 年,李火增雙親相繼辭世,年僅26 歲的他繼承家產。喜愛新奇、外來事物的李火增,在攝影方面盡情探索,因為有能力購入昂貴的徠卡(Leica)相機,當時人稱「徠卡李」。李火增也大手筆購置昂貴的底片,這些「賽璐珞硝棉膠片」易燃而不安全,目前極為少見,在李火增細心保存下,至今他的作品質感仍相當良好。

1925 年徠卡推出小型、方便攜帶的新型號相機,讓行動攝影、新聞攝影迅速發展。當時有能力購買這種小型相機的臺灣人並不多,除了李火增之外,還包括臺灣早期攝影前輩鄧南光、張才,鄧南光回臺開設「南光寫真機店」後,重心便放在寫真機材生意,所拍攝臺北州的影像不多;張才1936 年在今臺北太原路開設「影心寫場」,但1942 年即遠赴上海。因此,李火增的作品在臺灣攝影史的意義,是留下1930 年代後半到1940 年代前半臺北、臺灣各地的民情點滴,日本時代的各種活動,以及至日本旅遊時捕捉的難得風貌。

李火增從自家門口以及二樓拍攝街景的作品,見證臺北建成町歷史面貌,如施江南開設的四方醫院、建成圓環與周邊公園,以及道路上各式營業招牌與往來的人力車,當然還有形形色色的路人。從照片中孩童自在遊玩的情景,顯然早已習慣李火增不時拿著相機對街景與鄰居拍照。李火增的作品多呈現自然、不刻意取景的臺灣市井生活,無論是孩童嬉戲、清晨市集熱鬧景象,還是小吃攤上民眾的神情,這些作品大多是無主題街拍,與為了參加比賽而擬定題材拍攝的創作方式不同。拍照對李火增來說就是一種喜好,而作品中的畫面,則成為今日我們瞭解過去歷史的珍貴影像。

李火增作品中有個十分可愛的小模特兒,就是他的女兒——李瓊,李火增拍下她在攝影棚活潑地把玩相機的模樣、在電話亭前開關門的連作,和妻子李林招治帶李瓊到臺北新公園(今二二八和平紀念公園)、圓山兒童樂園、海水浴場等地遊玩時也不忘留影,照片都保存至今,這對當時拍照尚不普及,大多只能在人生重要場合、正襟危坐地拍下幾張照片的社會狀況相比,相當罕見,顯現出他對掌上明珠的疼愛。

太平洋戰爭時期,臺灣總督府舉辦兩回登錄寫真家選拔。在1944 年2 月出版《第一回登錄寫真年鑑》,李火增以作品〈農村風景〉入選,獲頒一枚「登錄寫真家章」,並得到購買底片的配給。1950 年以後傳承自日本時代的寫真家,著重和現實互動的「紀實風格」,與戰後從中國帶來的「沙龍寫真」,兩種不同攝影風格,互擅勝場。

1951 年的「臺灣省文化協進會」攝影委員名單,是李火增的名字最後一次出現在20 世紀的攝影圈。戰後環境巨變,臺北城已不是李火增熟悉的臺北,幾次財務操作以失敗收場,更讓他的經濟狀況走下坡。但李火增曾經以自由攝影家的身分,提供作品給《臺灣新生報》;他也曾拍攝一張攝影同好為了搶位置擠得水洩不通,有的攝影機因為擠不到好位置而將相機高高舉起的畫面,顯示出他輕鬆詼諧的一面。

李火增風格隨興恣意,終其一生執著於自己最喜愛的攝影興趣。環繞美酒、咖啡、音樂、電影,與妻子兒女相伴非常現代化的生活方式,在在反映於他的攝影作品,畫面並未透出太過豐富滿溢的意念,讓觀者輕鬆自在地隨著他的鏡頭在臺北、臺灣各處兜兜轉轉,反而看見更真實的臺灣。

內容連載

1. 時代下的寫真大亨

臺灣進入攝影時代

1839 年,銀版攝影術(Daguerreotype,又稱達蓋爾銀版法)在法國誕生,隨著英法帝國主義的擴張,很快傳到當時剛剛開港通商的東亞各地:臺灣、日本、中國。1844 年來到中國東南沿岸談判經商的法國使節團成員,攜帶相機拍攝了澳門、廣州的風光。1848 年負責東印度、中國、日本等地商貿活動的美國艦隊司令培理(Mattew Calbraith Perry, 1794-1858),曾命兩艘艦隊從琉球南下基隆調查煤礦,艦隊安排兩位銀版攝影專家。臺灣進入「被拍攝」的時代,最為人熟知的攝影家當推約翰.湯姆生(John Thomson, 1837-1921),1871 年他在臺南、打狗地區基督長老教會傳教士馬雅各的引介下來到臺灣,拍攝打狗、臺南各地臺灣風光,以及南部西拉雅原住民族當時的樣貌。

這個時期無論臺灣、日本或中國,都是西方攝影師拍攝的客體。隨著各地西式教育的開展,對於攝影寫真術的學習與吸收進度加速,臺灣因為現代教育的推動,攝影風氣日益興盛。進入20 世紀,各地由臺人營業之寫真館紛紛成立。最早有1901 年施強在鹿港開設的「二我寫真館」,1904 年林草在臺中開設「林寫真館」,1916 年羅訪梅開設「羅訪梅寫真館」。1920 至1930 年代,臺灣人開設的寫真館更加蓬勃發展,數量較之前成長6.25 倍。

臺灣進入攝影時代

1839 年,銀版攝影術(Daguerreotype,又稱達蓋爾銀版法)在法國誕生,隨著英法帝國主義的擴張,很快傳到當時剛剛開港通商的東亞各地:臺灣、日本、中國。1844 年來到中國東南沿岸談判經商的法國使節團成員,攜帶相機拍攝了澳門、廣州的風光。1848 年負責東印度、中國、日本等地商貿活動的美國艦隊司令培理(Mattew Calbraith Perry, 1794-1858),曾命兩艘艦隊從琉球南下基隆調查煤礦,艦隊安排兩位銀版攝影專家。臺灣進入「被拍攝」的時代,最為人熟知的攝影家當推約翰.湯姆生(John Thomson, 1837-1921),1871 年他在臺南、打狗地區基督長老教會傳教士馬雅各的引介下來到臺灣,拍攝打狗、臺南各地臺灣風光,以及南部西拉雅原住民族當時的樣貌。

這個時期無論臺灣、日本或中國,都是西方攝影師拍攝的客體。隨著各地西式教育的開展,對於攝影寫真術的學習與吸收進度加速,臺灣因為現代教育的推動,攝影風氣日益興盛。進入20 世紀,各地由臺人營業之寫真館紛紛成立。最早有1901 年施強在鹿港開設的「二我寫真館」,1904 年林草在臺中開設「林寫真館」,1916 年羅訪梅開設「羅訪梅寫真館」。1920 至1930 年代,臺灣人開設的寫真館更加蓬勃發展,數量較之前成長6.25 倍。

網路書店

類別

折扣

價格

-

新書79折$356

-

新書85折$383

-

新書9折$405

-

新書95折$428

-

新書$523

![捕風景的:方慶綿的影像與復返[活頁裝]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F089%2F98%2F0010899870.jpg&width=125&height=155)

![BACON ICE CREAM [台灣限定版] (博客來獨家.精選設計限量海報):奧山由之的攝影初心](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F089%2F83%2F0010898334.jpg&width=125&height=155)

![敘事中的風景[線裝]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F091%2F72%2F0010917209.jpg&width=125&height=155)

![許淵富(全三冊)[盒裝]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F089%2F19%2F0010891974.jpg&width=125&height=155)