這本散文集有我三年間的生活點滴,對紐約的愛與怨恨、有時跳舞,有時不跳舞。

我也希望這本書能為某些追求個人體驗的旅人提供一些靈感。紐約的美好與刺激,在於她海量多元的人文風景,還有一秒就能成為好友的路人們,我覺得人到紐約,沒有什麼一定要去的地方、也沒有什麼不吃會死的東西,不認識路你有谷歌地圖、怕碰到地雷可以查Yelp,觀光變得這麼安全,重要的是深刻感受這個城市的文化與魅力,然後你會發現,心情對了,去哪裡都很好玩。

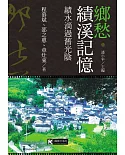

作家何曼莊從小在「八○年代的表演藝術風景後台」成長。自身熱愛跳舞、也和舞蹈家們熟識的她,舞蹈就像閱讀寫作之外開向世界的另外一扇窗。這本源起於她在BIOS

Monthly的同名專欄,小說家靈動的文字寫起文化散文分外犀利過癮,然後書中不只收錄專欄散文,女作家靈感噴發,以紐約為豐富地景寫成了結構完整的《有時跳舞》。此書也可說是長住紐約的何曼莊給喜愛文化藝術的讀者們的另類紐約旅遊指南。

對跳舞上癮,也對紐約上癮的何曼莊,自哥倫比亞大學碩士畢業後多年再度回到紐約定居,她開始有更多機會欣賞舞蹈,也有更多機會跳舞,不但因為紐約市是表演藝術的重要基地,更深層的理由是,她在這裡找回了生活。

從母校哥大校區緊鄰的哈林起步,何曼莊帶領了一趟不迷路的紐約奧德賽之旅。全書不似典型旅遊書照地區分章節,而是選擇一個對作者特別有意義的地點開始,輻射狀地寫及和這個起點有關的各種紐約軼事。

各章以女作家熱愛的生活圈為主軸,從紐約市立圖書館出發,幽默道出如何在觀光客的注視下生活的一日欲望城市,接著帶領大家紙上遊歷中央公園、上城與博物館區,傳授如何取得哲學與預算的平衡,以及林肯中心、中城劇院區折扣票攻略。何曼莊也寫到她最沉迷跳舞的一年和喬伊斯劇院的淵源,筆鋒一轉描述起紐約人的時尚廚房雀兒喜Chelsea市場,丟出走訪東西村必備的一日村民指南。還有東河三大橋與無敵天際線,及紐約人都知道,但是旅遊書都沒寫的地鐵地雷!

〈男舞者教我的事〉一篇,讀得熱血沸騰直想趕緊入場欣賞舞蹈,從鑽石級閃耀的名字喬治‧巴蘭欽、巴瑞辛尼可夫,到雲門二再訪紐約帶來了新任總監鄭宗龍的作品〈來〉,隨著何曼莊彷彿寫寫就要自轉一圈的文字舞步,讀者也很難不被這華麗的催眠所召喚。

不論你想看的是「無恥卻永遠閃耀」的時代廣場與劇院區舞者傳奇,或者與眾不同的曼哈頓水岸一日遊、布魯克林絕不兒戲的夏日烤肉盛宴,都最好不要錯過這本有時藝術、有時感性而時尚的《有時跳舞》。

本書特色

★小說家何曼莊的旅遊散文集。

★關於紐約、關於舞蹈,關於文化和旅遊

★隨書附錄特製全彩拉頁之紐約私房地圖

作者介紹

作者簡介

何曼莊 M. Nadia Ho

曾任《換日線》英語頻道Crossing.NYC 特約主筆。畢業於台灣大學政治系、哥倫比亞大學國際事務學院,曾居北京,短滯東京、柏林,現居紐約布魯克林。著有小說《即將失去的一切》、《給烏鴉的歌》,以及紀實文學作品《大動物園》。

何曼莊 M. Nadia Ho

曾任《換日線》英語頻道Crossing.NYC 特約主筆。畢業於台灣大學政治系、哥倫比亞大學國際事務學院,曾居北京,短滯東京、柏林,現居紐約布魯克林。著有小說《即將失去的一切》、《給烏鴉的歌》,以及紀實文學作品《大動物園》。

目錄

【作者導讀】生活在紐約:有時跳舞、有時不跳舞

1

〔WALK〕O! ODYSSEY 哈林區與我

〔B-SIDE〕上西區的神經病與鬼魂

〔TOUR〕約會要逛中央公園

2

〔WALK〕歌劇院裡的腦洞:哲學與預算

〔B-SIDE〕男舞者教我的事

〔TOUR〕今晚帶我去看戲 (還有吃什麼)

3

〔WALK〕在觀光客的注視下用功:紐約市立圖書館

〔B-SIDE〕竇加在MOMA當代美術館:二十世紀前夕的洗澡

〔TOUR〕完美的逃婚路線

4

〔WALK〕想逃避、就看跳舞:喬伊斯劇院與我

〔B-SIDE〕你能撐多久:舞台上(有時還有台下)的暴動

〔TOUR〕第二人稱紐約

5

〔WALK〕東村、西村、太陽依舊升起

〔B-SIDE〕終於糖果店的非虛構散步

〔TOUR〕一日村民指南

6

〔WALK〕下城海市蜃樓

〔B-SIDE〕Lost in Transportation

〔TOUR〕水上的紐約:B/M/W與渡輪

7

〔WALK〕生活在布魯克林

〔B SIDE〕醒來記得調整距離

〔TOUR〕歡迎光臨布魯克林

附錄:有時跳舞的紐約市地圖(曼哈頓 / 布魯克林)

1

〔WALK〕O! ODYSSEY 哈林區與我

〔B-SIDE〕上西區的神經病與鬼魂

〔TOUR〕約會要逛中央公園

2

〔WALK〕歌劇院裡的腦洞:哲學與預算

〔B-SIDE〕男舞者教我的事

〔TOUR〕今晚帶我去看戲 (還有吃什麼)

3

〔WALK〕在觀光客的注視下用功:紐約市立圖書館

〔B-SIDE〕竇加在MOMA當代美術館:二十世紀前夕的洗澡

〔TOUR〕完美的逃婚路線

4

〔WALK〕想逃避、就看跳舞:喬伊斯劇院與我

〔B-SIDE〕你能撐多久:舞台上(有時還有台下)的暴動

〔TOUR〕第二人稱紐約

5

〔WALK〕東村、西村、太陽依舊升起

〔B-SIDE〕終於糖果店的非虛構散步

〔TOUR〕一日村民指南

6

〔WALK〕下城海市蜃樓

〔B-SIDE〕Lost in Transportation

〔TOUR〕水上的紐約:B/M/W與渡輪

7

〔WALK〕生活在布魯克林

〔B SIDE〕醒來記得調整距離

〔TOUR〕歡迎光臨布魯克林

附錄:有時跳舞的紐約市地圖(曼哈頓 / 布魯克林)

序

作者導讀

生活在紐約,有時跳舞、有時不跳舞

何曼莊

每年到了九月,我就會衷心感恩自己身在紐約,因為紐約的九月是最美的;秋高氣爽,陽光明媚,天空是接近無限透明的藍,不下雨,只聽見風輕推樹蔭唱的歌,我在這宜人的九月準備一場重大的考試,過著每日上圖書館讀書,晚上去上跳舞課的簡單生活,我一邊承受「可能會失敗」、還有「本來不睏但是一讀書就想睡覺」的壓力,一邊享受著這種心無旁鶩的單純,我知道我以後會很想念這段單純的時間。

我高中上得是那間以「會讀書」出名的女校,不過在學校裡令人壓力最大的有時是體育課──要求好多,要跑步游泳,還要在中午比賽排球(為何要在正午比至今是個謎),但要不是被逼著做了那麼多的運動,我想我大學應該不會考得太好。

讀書需要好體力,我現在的體力當然沒有高中時好,智商可能也降低了不少。高齡三十八歲讀書備考,真的很挫折,為了平衡這份挫折感,我決定去尋找比讀書更挫折的事情──前ABT美國芭蕾劇院首席Ashley Tuttle的中級班,在這個班裡我做什麼都是吊車尾,但是沒關係,舞蹈教給我一個重要的事情就是:要習慣挫折感,並且帶著挫折感繼續練習,我從來就是一個半舞者;比不跳舞的人會跳舞、比跳得好的人差勁,而且當了幾十年的初學者,柔軟度跟腿力隨著年紀逐漸衰退──幸好臉皮卻變得加倍結實。

我與表演藝術結緣至早,據說還只是胚胎時就經常看戲。我媽媽的大學摯友是劇場導演,有一則都會傳說是媽媽懷著我,肚子很大的時候去看京戲,看完戲,肚子痛就去生孩子了,導演阿姨說那天看的是《刀馬旦》,但媽媽記得的是《昭君出塞》,我的天哪,這兩齣戲差別那麼大,竟然能搞混嗎?

我的「身世之謎」暫且放一邊,正因為媽媽身邊都是這樣的阿姨叔叔,我從小就習慣了被帶去看排練或是在劇場裡端坐兩小時,小時候的我真的很尊重藝術,就算看的是內容冷僻、極度催眠的學生實驗劇,五、六歲坐在劇場裡的我,既不會睡著也不會要求中途離場(事後想想帶我去的大人其實很想逃走?)。我十八歲之前認識的成年人職業不外乎是演員、舞者、導演、製作人、燈光師或吉他手,很久以後才明白大多數人認為律師、醫師、會計師才是「正常工作」──不過現在說這些都已經太遲(凝視遠方),但是我終生感謝媽媽跟長輩們帶我進入表演藝術的世界,讓我認識音樂、學跳舞。

如果你生命中有舞蹈,那麼大可以放心過你的人生不怕無聊(當然也會比較健康),因為無論哪種舞蹈,永遠也沒有完全學會的一天,首席芭蕾舞者登台前熱身,跟我這種貨色上的課一樣,都是從同樣一套Plie (蹲)開始。我從很小的時候就從舞蹈課上明白了「知行合一」的困難;首先在腦中理解這個動作,但是腦子跟身體是很有距離的,理論上明白身體並不一定了解,雖然不斷被老師糾正,但每次坐還是每次錯,這時有的舞者會說;It’s not in me yet.──這動作還沒變成我的一部分;終於,身體學會之後,練習還不能停,將腦袋的記憶轉化成舞者所說的「muscle memory」,而這份肌肉記憶,一旦停止練習,馬上就會退化,所以很多懷孕的舞者都挺著肚子繼續練習,直到看來隨時會在教室裡臨盆為止。

用一句話來描述我的生活,那就是;有時跳舞、有時不跳舞。不跳舞的時候,我還經常去看別人跳舞,經常在看舞中場休息,覺得太開心了,又跑到box office買了別場的票,當然我也因此成為折扣票的專家,朋友說我是Dance Junkie,比起對別種東西上癮──例如藥物或是酒精,可能副作用要輕微很多,況且好處太多了;我的工作幾乎是百分之百與文字緊密結合,休息時當然能不說話是最好的。

我把人生中大部分的挑戰都當成跳舞;例如考試、例如求職、例如進入會議室準備挨罵、例如場內只有四個聽眾(其中一個是我妹)也得講足兩小時的文學課、例如搬去北京、搬回紐約,在人生每個關卡,面對未知的恐懼,都像是前往芭蕾教室的半小時地鐵車程,那種知道前方有挑戰,緊張、心悸,覺得「等下一定完蛋」、「啊乾脆不要去了」的心情。緊張恐懼是正常的,想回家也是真心的,但是如果真的就這樣放棄了,這多出來的九十分鐘,我要做什麼才不會悔恨?更可怕的是撬了一堂芭蕾課,下一堂就會更辛苦,還是你要從此永遠不跳芭蕾了呢?想想覺得不去結果更可怕,這時地鐵到站,快要來不及了,沒時間害怕了,小跑步衝進更衣室,在鋼琴師的手放上鍵盤的同時在把桿前站好。跳舞的好處是,當你忙著跟上音樂時,就沒有時間多想有的沒的,等到滿身大汗喘氣喝水時,九十分鐘已過,那種感覺真是說不出來的好。

也在這個九月裡,我家來了一位法國舞者室友Sarah。我赴考的當天早上醒來,在餐桌上發現她留的字條:「Good Luck for your exam Nadia! Merde!!」Merde我是看得懂的,就是法語的「Shit」,當然以為她這是在加強語氣,後來聽到New York City Ballet 舞者登台前也在後台說「Merde」,才發現這是芭蕾舞界不成文的規矩,上台前預祝「Good Luck」的意思。十月,Sarah從海邊騎單車回家的路上跟車擦撞,駕駛滿懷歉意(也滿身大麻味),她的右手小指骨折、無名指脫臼,因為新作品有大量地板動作必須用手撐,不得已她只好退出排練,準備暫時回法國復健(因為法國跟台灣健保一樣便宜啊)。

雖然慣用手暫時失靈,還摔得全身瘀青,但舞者身體好、又耐操,我沒看過Sarah臉上有過痛苦的表情,也幾乎不需要別人幫忙,只有一次,她在家換繃帶,我出了一隻手幫她固定,我跟他坐在餐桌邊,用一個碗公接著滴下來的優碘藥水,討論自己知道的單手/單腳舞者;AXIS Company的Lani Dickinson出生就沒有左手、十四歲的Gabi Shull右腳截肢後帶著義肢繼續跳芭蕾,單手的馬麗跟單腿的翟孝偉、還有許多編舞家都是在受傷之後領悟出新境界……當我們健康時跳舞,追求的不外乎是力量、平衡、自由,但病痛也是跳舞不可缺少的一部分,身體在失去力量、平衡的時候,對痛苦的理解以及想重回自由的極度渴望,那才是舞蹈最接近人性的地方。

「雖然我只是一根小指骨折而已啦。」她說。

「唉,人真的好脆弱啊,哈哈哈。」我說。

那天晚上我到達芭蕾教室換好衣服,鋼琴師叮叮咚咚試著琴鍵時,我旁邊站著個新來的女孩,她把金髮梳成高高的髮髻,穿著黑色舞衣,舞鞋磨損的很厲害,看來不是初學者。

她問我:「這堂課會不會超難?」

我轉頭看著那個女孩, 當她把正面轉向我時,我才發現,這個舞者,只有一隻眼睛。

「對我來說有點難,but you’ll like it。」我說。

接下來九十分鐘,我跟單眼舞者一起跳舞,她跳得比我好多了。

很久以前,我看過一個影片,那是TED網站史上點閱數史上第二高、社會心理學家 Amy Cuddy主講的「姿勢決定你是誰」,她說,很多人一開始都是沒信心的,但是,強迫自己擺出很有自信的樣子──可以改變我們腦內睪固銅和可體松的濃度,所以儘管氣很弱,沒關係,先假裝,直到那硬撐出來的自信變成真的。

都已經長到快四十,有時會還會夢見自己站在翼幕後面看著空曠的舞台,大幕已經起了,燈光已經亮了,既然只有我站在這裡──難道現在是在等我出場嗎?可是我不知道要跳什麼啊!夢裡總是有個聲音說;音樂已經開始走了,總之你要先上,只要做出很有把握的樣子,觀眾不會發現的(真心厚臉皮!),厲害的是連作夢產生的經驗值都能算數,做這種夢快三十年,現在連驚慌的感覺都很淡了。

回到紐約以後我有更多機會欣賞舞蹈,也有更多機會跳舞,原因之一當然是因為紐約市是表演藝術的重要基地,但是更深層的理由是,我在這裡找回了生活。

我不是一個過著典型生活型態的人,而在紐約從來不會有人要求你解釋自己選擇的生活型態,跳舞有時,大部分的時間必須認真生活。有人說,紐約人各色各樣,永遠也數不清,但是成千上萬的外地人來到紐約,期待的都是一樣的:尋找跟自己外表不同、但是心意相通的人。在舞蹈教室裡有各種年紀、體型的人,他們在教室外面過著各種不同的生活,然而每星期一、兩次,每個人在忙碌複雜的現代生活裡找出空檔,穿越這廣大的城市,聚在一起練習,有的人就這樣持續了五年、十年,有人在這段期間生出了寶寶,在這一堂接著一堂的舞蹈課之間,我接受了紐約成為我的家。

這本書是散文集,有我三年間的生活點滴,對紐約的愛與怨恨、有時跳舞,有時不跳舞。我也希望這本書能為某些追求個人體驗的旅人提供一些靈感。紐約的美好與刺激,在於她海量多元的人文風景,還有一秒就能成為好友的路人們,我覺得人到紐約,沒有什麼一定要去的地方、也沒有什麼不吃會死的東西,不認識路你有谷歌地圖、怕碰到地雷可以查Yelp,觀光變得這麼安全,重要的是深刻感受這個城市的文化與魅力(還有幫手機充好電),然後你會發現,心情對了,去哪裡都很好玩。

成書之際,回看三年前嚴冬,初回紐約,一無所有、身心俱疲、沒有目標;三年間假裝自己知道舞步、模仿著游刃有餘的姿態,不斷反覆練習,直到現在,我覺得,我幾乎、幾乎快要學會跳舞了。

生活在紐約,有時跳舞、有時不跳舞

何曼莊

每年到了九月,我就會衷心感恩自己身在紐約,因為紐約的九月是最美的;秋高氣爽,陽光明媚,天空是接近無限透明的藍,不下雨,只聽見風輕推樹蔭唱的歌,我在這宜人的九月準備一場重大的考試,過著每日上圖書館讀書,晚上去上跳舞課的簡單生活,我一邊承受「可能會失敗」、還有「本來不睏但是一讀書就想睡覺」的壓力,一邊享受著這種心無旁鶩的單純,我知道我以後會很想念這段單純的時間。

我高中上得是那間以「會讀書」出名的女校,不過在學校裡令人壓力最大的有時是體育課──要求好多,要跑步游泳,還要在中午比賽排球(為何要在正午比至今是個謎),但要不是被逼著做了那麼多的運動,我想我大學應該不會考得太好。

讀書需要好體力,我現在的體力當然沒有高中時好,智商可能也降低了不少。高齡三十八歲讀書備考,真的很挫折,為了平衡這份挫折感,我決定去尋找比讀書更挫折的事情──前ABT美國芭蕾劇院首席Ashley Tuttle的中級班,在這個班裡我做什麼都是吊車尾,但是沒關係,舞蹈教給我一個重要的事情就是:要習慣挫折感,並且帶著挫折感繼續練習,我從來就是一個半舞者;比不跳舞的人會跳舞、比跳得好的人差勁,而且當了幾十年的初學者,柔軟度跟腿力隨著年紀逐漸衰退──幸好臉皮卻變得加倍結實。

我與表演藝術結緣至早,據說還只是胚胎時就經常看戲。我媽媽的大學摯友是劇場導演,有一則都會傳說是媽媽懷著我,肚子很大的時候去看京戲,看完戲,肚子痛就去生孩子了,導演阿姨說那天看的是《刀馬旦》,但媽媽記得的是《昭君出塞》,我的天哪,這兩齣戲差別那麼大,竟然能搞混嗎?

我的「身世之謎」暫且放一邊,正因為媽媽身邊都是這樣的阿姨叔叔,我從小就習慣了被帶去看排練或是在劇場裡端坐兩小時,小時候的我真的很尊重藝術,就算看的是內容冷僻、極度催眠的學生實驗劇,五、六歲坐在劇場裡的我,既不會睡著也不會要求中途離場(事後想想帶我去的大人其實很想逃走?)。我十八歲之前認識的成年人職業不外乎是演員、舞者、導演、製作人、燈光師或吉他手,很久以後才明白大多數人認為律師、醫師、會計師才是「正常工作」──不過現在說這些都已經太遲(凝視遠方),但是我終生感謝媽媽跟長輩們帶我進入表演藝術的世界,讓我認識音樂、學跳舞。

如果你生命中有舞蹈,那麼大可以放心過你的人生不怕無聊(當然也會比較健康),因為無論哪種舞蹈,永遠也沒有完全學會的一天,首席芭蕾舞者登台前熱身,跟我這種貨色上的課一樣,都是從同樣一套Plie (蹲)開始。我從很小的時候就從舞蹈課上明白了「知行合一」的困難;首先在腦中理解這個動作,但是腦子跟身體是很有距離的,理論上明白身體並不一定了解,雖然不斷被老師糾正,但每次坐還是每次錯,這時有的舞者會說;It’s not in me yet.──這動作還沒變成我的一部分;終於,身體學會之後,練習還不能停,將腦袋的記憶轉化成舞者所說的「muscle memory」,而這份肌肉記憶,一旦停止練習,馬上就會退化,所以很多懷孕的舞者都挺著肚子繼續練習,直到看來隨時會在教室裡臨盆為止。

用一句話來描述我的生活,那就是;有時跳舞、有時不跳舞。不跳舞的時候,我還經常去看別人跳舞,經常在看舞中場休息,覺得太開心了,又跑到box office買了別場的票,當然我也因此成為折扣票的專家,朋友說我是Dance Junkie,比起對別種東西上癮──例如藥物或是酒精,可能副作用要輕微很多,況且好處太多了;我的工作幾乎是百分之百與文字緊密結合,休息時當然能不說話是最好的。

我把人生中大部分的挑戰都當成跳舞;例如考試、例如求職、例如進入會議室準備挨罵、例如場內只有四個聽眾(其中一個是我妹)也得講足兩小時的文學課、例如搬去北京、搬回紐約,在人生每個關卡,面對未知的恐懼,都像是前往芭蕾教室的半小時地鐵車程,那種知道前方有挑戰,緊張、心悸,覺得「等下一定完蛋」、「啊乾脆不要去了」的心情。緊張恐懼是正常的,想回家也是真心的,但是如果真的就這樣放棄了,這多出來的九十分鐘,我要做什麼才不會悔恨?更可怕的是撬了一堂芭蕾課,下一堂就會更辛苦,還是你要從此永遠不跳芭蕾了呢?想想覺得不去結果更可怕,這時地鐵到站,快要來不及了,沒時間害怕了,小跑步衝進更衣室,在鋼琴師的手放上鍵盤的同時在把桿前站好。跳舞的好處是,當你忙著跟上音樂時,就沒有時間多想有的沒的,等到滿身大汗喘氣喝水時,九十分鐘已過,那種感覺真是說不出來的好。

也在這個九月裡,我家來了一位法國舞者室友Sarah。我赴考的當天早上醒來,在餐桌上發現她留的字條:「Good Luck for your exam Nadia! Merde!!」Merde我是看得懂的,就是法語的「Shit」,當然以為她這是在加強語氣,後來聽到New York City Ballet 舞者登台前也在後台說「Merde」,才發現這是芭蕾舞界不成文的規矩,上台前預祝「Good Luck」的意思。十月,Sarah從海邊騎單車回家的路上跟車擦撞,駕駛滿懷歉意(也滿身大麻味),她的右手小指骨折、無名指脫臼,因為新作品有大量地板動作必須用手撐,不得已她只好退出排練,準備暫時回法國復健(因為法國跟台灣健保一樣便宜啊)。

雖然慣用手暫時失靈,還摔得全身瘀青,但舞者身體好、又耐操,我沒看過Sarah臉上有過痛苦的表情,也幾乎不需要別人幫忙,只有一次,她在家換繃帶,我出了一隻手幫她固定,我跟他坐在餐桌邊,用一個碗公接著滴下來的優碘藥水,討論自己知道的單手/單腳舞者;AXIS Company的Lani Dickinson出生就沒有左手、十四歲的Gabi Shull右腳截肢後帶著義肢繼續跳芭蕾,單手的馬麗跟單腿的翟孝偉、還有許多編舞家都是在受傷之後領悟出新境界……當我們健康時跳舞,追求的不外乎是力量、平衡、自由,但病痛也是跳舞不可缺少的一部分,身體在失去力量、平衡的時候,對痛苦的理解以及想重回自由的極度渴望,那才是舞蹈最接近人性的地方。

「雖然我只是一根小指骨折而已啦。」她說。

「唉,人真的好脆弱啊,哈哈哈。」我說。

那天晚上我到達芭蕾教室換好衣服,鋼琴師叮叮咚咚試著琴鍵時,我旁邊站著個新來的女孩,她把金髮梳成高高的髮髻,穿著黑色舞衣,舞鞋磨損的很厲害,看來不是初學者。

她問我:「這堂課會不會超難?」

我轉頭看著那個女孩, 當她把正面轉向我時,我才發現,這個舞者,只有一隻眼睛。

「對我來說有點難,but you’ll like it。」我說。

接下來九十分鐘,我跟單眼舞者一起跳舞,她跳得比我好多了。

很久以前,我看過一個影片,那是TED網站史上點閱數史上第二高、社會心理學家 Amy Cuddy主講的「姿勢決定你是誰」,她說,很多人一開始都是沒信心的,但是,強迫自己擺出很有自信的樣子──可以改變我們腦內睪固銅和可體松的濃度,所以儘管氣很弱,沒關係,先假裝,直到那硬撐出來的自信變成真的。

都已經長到快四十,有時會還會夢見自己站在翼幕後面看著空曠的舞台,大幕已經起了,燈光已經亮了,既然只有我站在這裡──難道現在是在等我出場嗎?可是我不知道要跳什麼啊!夢裡總是有個聲音說;音樂已經開始走了,總之你要先上,只要做出很有把握的樣子,觀眾不會發現的(真心厚臉皮!),厲害的是連作夢產生的經驗值都能算數,做這種夢快三十年,現在連驚慌的感覺都很淡了。

回到紐約以後我有更多機會欣賞舞蹈,也有更多機會跳舞,原因之一當然是因為紐約市是表演藝術的重要基地,但是更深層的理由是,我在這裡找回了生活。

我不是一個過著典型生活型態的人,而在紐約從來不會有人要求你解釋自己選擇的生活型態,跳舞有時,大部分的時間必須認真生活。有人說,紐約人各色各樣,永遠也數不清,但是成千上萬的外地人來到紐約,期待的都是一樣的:尋找跟自己外表不同、但是心意相通的人。在舞蹈教室裡有各種年紀、體型的人,他們在教室外面過著各種不同的生活,然而每星期一、兩次,每個人在忙碌複雜的現代生活裡找出空檔,穿越這廣大的城市,聚在一起練習,有的人就這樣持續了五年、十年,有人在這段期間生出了寶寶,在這一堂接著一堂的舞蹈課之間,我接受了紐約成為我的家。

這本書是散文集,有我三年間的生活點滴,對紐約的愛與怨恨、有時跳舞,有時不跳舞。我也希望這本書能為某些追求個人體驗的旅人提供一些靈感。紐約的美好與刺激,在於她海量多元的人文風景,還有一秒就能成為好友的路人們,我覺得人到紐約,沒有什麼一定要去的地方、也沒有什麼不吃會死的東西,不認識路你有谷歌地圖、怕碰到地雷可以查Yelp,觀光變得這麼安全,重要的是深刻感受這個城市的文化與魅力(還有幫手機充好電),然後你會發現,心情對了,去哪裡都很好玩。

成書之際,回看三年前嚴冬,初回紐約,一無所有、身心俱疲、沒有目標;三年間假裝自己知道舞步、模仿著游刃有餘的姿態,不斷反覆練習,直到現在,我覺得,我幾乎、幾乎快要學會跳舞了。

內容連載

男舞者教我的事

舞蹈教室是一個女多男少的世界,然而舞團總監卻經常都是男的。

先不管舞蹈總監界的性別比例,在紐約的芭蕾世界裡,有一個男人的名字是鑽石級閃耀、無法動搖的,那就是喬治‧巴蘭欽(1904-1983)。

巴蘭欽出生在聖彼得堡藝術世家,是他的父親是聲樂家兼作曲家,當過喬治亞(當時是沙皇屬國,後來獨立一下又加入了蘇聯)的文化部長,家族成員不是軍人,就是藝術家──蘇聯的藝術家也是軍人。大師一生到底編過多少支作品呢?粗略估計約在四百部左右,可能有些人不情願,但這個俄國人確實重新定義了美國芭蕾,他創辦美國芭蕾學校(American Ballet School)、長期培訓舞者,開創出一套適合美國舞者、充滿力量與速度的「巴蘭欽技巧」。

巴蘭欽生在今天的話一定會變網紅,因為他不但是花美男,而且名言很多:例如「舞者是花,花本來就美,而不是因為花有甚麼了不起的故事要表達」;他還說「舞者只是樂器,應該把編舞家的音樂給演奏出來」,他引用喬治亞詩人馬雅可夫斯基的話自稱「我不是人,只是一朵穿褲子的雲。」說明了他有多自戀。他以軍人般的鐵血紀律要求自我,也嚴格要求他的舞者;「你是在對自己客氣甚麼?你幹嘛退縮?你現在保留實力---下次用?沒有下次了,只有現在,現、在。」他連自己的貓都抓來訓練,他的貓Mourka出過自傳,能正確的做出大跳跟擊腿。

穿褲子的雲還致力於跟美麗舞者結婚,而且要最優秀的舞者,他一生結婚五次(其中一次無法律效用),每一任妻子都是舞台上的超級巨星, 他最後一任妻子是女神級的芭蕾舞者Tanaquil Le Clercq (暱稱泰妮),一九五六年,小兒麻痺疫苗才剛發明兩年,沒有接種過疫苗的泰妮,在北歐巡演的途中發病,隨即被送進當時的治療器材『鐵肺』這種很像太空艙、沉重冰冷的密閉金屬體,以幫浦抽吸空氣,幫助肌肉萎縮的病人被動呼吸。當時泰妮二十七歲,她人生最後一場表演跳的是「天鵝湖」。在小兒麻痺還會致死的年代,她保住了性命,但進食等生活起居都需要護士幫忙,她漸漸接受了事實:她不但不能跳舞,連走路都不可能了。

舞蹈教室是一個女多男少的世界,然而舞團總監卻經常都是男的。

先不管舞蹈總監界的性別比例,在紐約的芭蕾世界裡,有一個男人的名字是鑽石級閃耀、無法動搖的,那就是喬治‧巴蘭欽(1904-1983)。

巴蘭欽出生在聖彼得堡藝術世家,是他的父親是聲樂家兼作曲家,當過喬治亞(當時是沙皇屬國,後來獨立一下又加入了蘇聯)的文化部長,家族成員不是軍人,就是藝術家──蘇聯的藝術家也是軍人。大師一生到底編過多少支作品呢?粗略估計約在四百部左右,可能有些人不情願,但這個俄國人確實重新定義了美國芭蕾,他創辦美國芭蕾學校(American Ballet School)、長期培訓舞者,開創出一套適合美國舞者、充滿力量與速度的「巴蘭欽技巧」。

巴蘭欽生在今天的話一定會變網紅,因為他不但是花美男,而且名言很多:例如「舞者是花,花本來就美,而不是因為花有甚麼了不起的故事要表達」;他還說「舞者只是樂器,應該把編舞家的音樂給演奏出來」,他引用喬治亞詩人馬雅可夫斯基的話自稱「我不是人,只是一朵穿褲子的雲。」說明了他有多自戀。他以軍人般的鐵血紀律要求自我,也嚴格要求他的舞者;「你是在對自己客氣甚麼?你幹嘛退縮?你現在保留實力---下次用?沒有下次了,只有現在,現、在。」他連自己的貓都抓來訓練,他的貓Mourka出過自傳,能正確的做出大跳跟擊腿。

穿褲子的雲還致力於跟美麗舞者結婚,而且要最優秀的舞者,他一生結婚五次(其中一次無法律效用),每一任妻子都是舞台上的超級巨星, 他最後一任妻子是女神級的芭蕾舞者Tanaquil Le Clercq (暱稱泰妮),一九五六年,小兒麻痺疫苗才剛發明兩年,沒有接種過疫苗的泰妮,在北歐巡演的途中發病,隨即被送進當時的治療器材『鐵肺』這種很像太空艙、沉重冰冷的密閉金屬體,以幫浦抽吸空氣,幫助肌肉萎縮的病人被動呼吸。當時泰妮二十七歲,她人生最後一場表演跳的是「天鵝湖」。在小兒麻痺還會致死的年代,她保住了性命,但進食等生活起居都需要護士幫忙,她漸漸接受了事實:她不但不能跳舞,連走路都不可能了。

網路書店

類別

折扣

價格

-

二手書14折$45

-

二手書14折$45

-

二手書17折$55

-

二手書25折$80

-

二手書25折$80

-

二手書36折$115

-

二手書43折$139

-

二手書47折$150

-

二手書48折$154

-

二手書58折$185

-

二手書63折$202

-

二手書63折$202

-

二手書63折$203

-

二手書66折$210

-

電子書7折$224

-

二手書72折$230

-

二手書73折$234

-

新書79折$252

-

新書79折$253

-

新書79折$253

-

新書79折$253

-

新書85折$272

-

新書88折$282

-

新書9折$288

-

新書9折$288

-

新書9折$288