推薦序

女人的真實,就在這裡

「遠遠可以看見旱田的另一頭,知子家那棟兩層樓的房子,在山崖上聳立著,宛如高塔。偶爾,窗口會透出燈光,那是慎吾獨自看家的夜晚。與涼太相擁,越過他的肩膀望著燈光,知子覺得火焰之羽彷彿拂過自己的背,惹得她一陣戰慄,把指甲掐進涼太的後背。

唇瓣與涼太交纏,目光卻被燈光吸引,她的心已經朝向燈光下的慎吾顫抖。「保重。」每次背後傳來涼太告別時的低喃,她就再也忍不住地快跑,奔向慎吾身邊。

知子目光落向腳邊,差點叫出聲,支撐著自己與涼太間戀情的,正是懷抱著背叛慎吾的秘密,與恐懼僅有一線之隔的心動吧。」──《夏之殘戀》

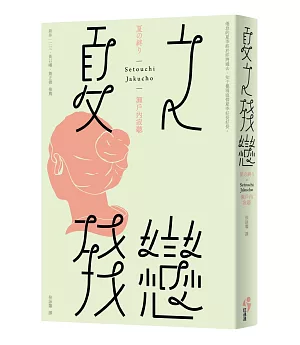

瀨戶內寂聽,日本的傳奇女作家,以其不倫戀而深受爭議,卻在寫作裡刻鏤出女人強韌、勇敢、執著追求所愛的面貌。一九五三年出版第一部作品,一九六三年出版《夏之殘戀》,一九七三年出家,繼續創作,一九九二年以《問花》獲得谷崎潤一郎獎。

二○○五年,日本富士電視台曾製作單元電視劇「女人一代記」,講述這名日本現代史上知名女性的生平故事,由宮澤理惠飾演瀨戶內晴美(在出家前的本名)。二○一三年,日本導演熊切和嘉將《夏之殘戀》搬上大銀幕,這部小說同名電影由滿島光、小林薰和綾野剛主演,也在台灣的台北與高雄電影節映演。

《夏之殘戀》是瀨戶內寂聽的半自傳作品,小說家的作品和現實中人生有著令人不安的吻合度。瀨戶內近乎坦露地寫下與情人間的故事。最迷惑人的,與其說是瀨戶內敞開一切的毫無畏懼,更不如說是這位小說家除了藉寫作耙梳了作為一個女人的繁複心思,且了然地將整個繁美花結般的纏繞,看為某種等待且必須被說出的生命真理。

二十九歲時,瀨戶內寂聽認識了當時四十歲的小說家小杉慎吾,小杉極有才華,卻一直不得志。相識時,小杉已有妻有子,兩人仍不顧外人眼光毅然同居,看上去就像尋常夫妻。小杉來回於與瀨戶內的同居處和有妻子在的老家之間,很長的時間裡,兩個女人知道彼此的存在,卻默無表示。對瀨戶內,小杉從不遮掩對妻子的眷戀和不捨,亦不曾談過和瀨戶內間的未來,但兩人間的平淡卻深重,卻正是一樁婚姻裡所能擁有的最珍貴事物。瀨戶內也就這麼過著日子。

某一天,瀨戶內過去的情人木下涼太出現了。在很早的時候,瀨戶內曾有過一段婚姻,有丈夫、女兒,卻為了和丈夫的學生、這個年紀比她還小的男人木下在一起,斷然拋家棄子。這段感情後來亦散漫地結束了。可十幾年後,木下涼太又出現了。

瀨戶內開始了來回於小杉和木下間的日子。小杉回妻子身邊的時候,出於對小杉情感的有所迷惘、憂懼、或僅僅是無可無不可的茫然,瀨戶內會去找木下,又在木下的溫柔與渴求裡,鄭重地對他、也對自己確認著對小杉的愛。

讀著《夏之殘戀》,會有所焦灼,像是成為故事裡的女子,每一格、每一綹心思都被鎖定凝視,卻也同時感覺到自己,對一段極私密關係裡極私密的慾念,灼燒熱切的窺探。

《夏之殘戀》主人翁知子和現實中的瀨戶內最大的不同,在於小說改動了女主人翁的職業,隱去了女人對寫作的追求,以及面對文學的時刻。而這部分,或可是解讀知子對兩個男人的複雜情感的線索:一邊是啟蒙與陪伴寫作的小杉,另一邊則是意味著之於文學的逃離和喘息的木下。

表面上,小說未包含瀨戶內寂聽與小杉慎吾相處間必然有的兩個文學家,不得不一同面對日常的聖俗兩難時刻,以及在那個時代(或此個時代亦然)女作家受到的不平等對待、由此而來的心緒。然而,同樣的,這一切細密卻沈重的精神上的拉扯,亦俱以另種態勢、氣氛、甚至是氣流與嗅覺,滲入了《夏之殘戀》的戀愛故事。

不同於多數作家,瀨戶內對待作品,或者原就更傾向讓個人生平與虛構結合難辨。據說《夏之殘戀》的出版緣起是瀨戶內和小杉分手的消息傳出後,原本看不起她的純文學出版社,看準了小杉的名氣與緋聞潛力,而向瀨戶內提案由她來創作以這段戀情為題材的小說。

小說和現實的糾纏其實是個假議題,關於瀨戶內與《夏之殘戀》,我們讀到,小說家拿自己的人生當畫布,戀愛裡的每回快樂與傷心、忠貞與背離,無法不時時刻刻嵌入屬於創作者自覺的凝視。似乎是真的愛了,但也似乎是為了探詢那樣的愛的內部是怎樣的景觀;似乎是徘徊在兩個男人間的猶豫,也似乎其實清明、誰也不愛、愛的是更裡頭的情慾的本質;似乎接受了自己就是這樣一個耽溺的情人,又似乎,最純真又世故的情人,不過是小說家決定扮演的某個角色。

然而,若不考量進瀨戶內的寫作者身份,則《夏之殘戀》就會是一本愛慾無盡的小說嗎?不設防地,埋進去讀,不斷下沉,戀愛裡原本難為外人道也的幽微,在瀨戶內筆下變得具體而危險。聳動的,非關那個三或四角關係,而是這名女子始終甘於混濁的清澈。

她知道一切。當故事中的男人迷失在慣性與慾望,女人知道一切。她知道愛情的背叛、秘密、謊言,知道活著的苦衷、懸念,知道人性的凝滯與漶動。而比起她知道情人的本性,她更知道自己:要將每樁遭遇、每段關係中感觸的漸層,調度地起造一個讓自己得以活在其中、繼續活下去的世界。

當故事中的男人,像是怎麼樣都可以活下去,女人卻是,差一點點,就什麼都不一樣、不能夠。

駭人而深邃。《夏之殘戀》鋪陳著知子的心思:慎吾在身邊時、不在身邊時,涼太在身邊時、不在身邊時,各種各樣的想念與厭倦。知子對慎吾談涼太,對涼太談慎吾,盯著男人們為此痛苦。知子以殘忍的冷漠在感覺著對他們的心疼,又同時反過來地,以蝕進骨子裡的心疼,品味自己的冷漠。知子想要的,到底是什麼?

什麼是女人的真實?或許在戀愛之中,不曾有男人與女人的平等戰爭、沒有進退優美的探戈。或許女人,從來就沒有完全在場、沒有真正在場,她們看著自己,在那裡頭,征服或受苦,計算或無辜,然後愛情的繁複,會釀出蜜,釀出關於自己究竟是怎樣一個人,的真相。

什麼是女人的真實?在無止的溫柔之河的彼岸,當寶愛他人耗盡全部歲月,她們終將證明,女人是冰,一輩子在世界盡頭。從不需要他人。不需要男人。

*****

即使已過了許多、許多年,媒體仍每一次都要追問往事,早已剃髮為尼的瀨戶內寂聽總是微笑,「我不後悔」,她說。那個釋然,或者非關捨離紅塵。在更早之前,當還像是真的依戀著誰,瀨戶內已預見如此風景,從那時就知道不會後悔。

「即使未來必須獨自走過人生,她大概再也看不到這麼美麗的花景了吧?

一片花瓣飄落知子背上。轉眼之間,冰冰涼涼的花瓣就在她的背後深處,隨著知子的體溫消融。

陽光略暗,把大海染得更深了。」──《夏之殘戀》

黃以曦

推薦序

從私小說到佛門:超級歐巴將瀨戶內寂聽的一生

當我執筆此文的二○一七年四月,本書作者瀨戶內寂聽以九十四歲高齡,仍然百分之百活躍於日本文壇上。過去一個月,她不僅有新書《巡訪我喜歡的佛像們》問世,而且為衛星電視節目跟常惹是非的女明星澤尻英龍華對談,也接受《朝日新聞》的訪問。她和目前以《九十歲。有什麼可喜的?》一書佔據著暢銷書排行榜一角的佐藤愛子(九十三歲),可稱為扶桑兩大超級歐巴醬作家。瀨戶內寂聽,原名三谷晴美,兒時父親給親戚過繼,全家改姓瀨戶內。她五十一歲出家,後來用法名寂聽。

一九二二年出生於日本瀨戶內海邊四國德島縣的晴美,是兩姐妹的老二,父親是細木工。她十八歲就離開家鄉,到首都念東京女子大學國文系,沒畢業之前就相親結婚,並隨教書的丈夫到當時在日本佔領下的北京成家,生了個女兒。一九四五年日本戰敗以後,舉家回四國家鄉。原來,在太平洋戰爭末期,德島小鎮都遭到美軍飛機轟炸,母親和爺爺在防空洞裡活活給燒死。丈夫為了謀生,先獨自去東京,幸虧找到了政府部門的差事。在那期間,晴美在丈夫的遙控指令下,參與當地議員的選舉事務,未料在過程中,跟丈夫以前的學生談起了戀愛。比她小四歲的學生,就是本書作品裡出現的涼太/田代早年的風姿。不久三口子搬去了東京,可她就是忘不了年輕的戀人,最後留下幼小的女兒離開了丈夫。然而,好不容易在一起的情侶之間,不知為何戀情再也不能燃燒起來。她不由自主地開始過單身女人的日子,同時也走上了成為小說家的道路。晴美屆齡二十五歲,到京都投靠東女大時的老同學,邊上班邊寫作。她投給兒童雜誌、少女雜誌的作品,逐漸開始被接受。耐性等待她回來的丈夫,三年以後終於同意離婚。曾經把放棄了女兒的她叫做「鬼」,一時斷絕來往的父親也上了西天。二十九歲的晴美,為了登上文壇而回到東京,在太宰治生前住的西郊三鷹住了下來,一邊寫少女小說維生,另一邊參加著名作家丹羽文雄主辦的小說雜誌《文學者》。在那圈子裡認識的小說家小田仁二郎,就是本書作品裡慎吾/久慈的原型。

小田仁二郎比晴美大一輪,是有婦之夫,可差不多十年之久,把一半的時間在晴美身邊過了。兩人之間的關係,既是情侶又是藝術上的同志。就是在小田的鼓勵下,一九五六年,晴美根據北京時期的見聞寫短篇小說〈女大學生:曲愛玲〉,獲得新潮同仁雜誌獎,第一次受到了注目。跟著發表的〈花芯〉以婚外情為主題,被部分評論家說成是黃色小說,作者則被起了「子宮作家」的外號。結果,嚴肅文學雜誌不跟她約稿,叫她飽嘗委屈。然而,人間萬事塞翁之馬,通俗雜誌的稿約接踵而來,使晴美轉眼之間成為流行作家。那個時候,從前的年輕戀人重新出現在她面前。本來的三角關係,從此變成了四角關係。一九六三年問世,並獲得了「女流文學賞」」的本書《夏之殘戀》,所收錄的五篇小說中,〈滿溢之情〉、〈夏之殘戀〉、〈眷戀不捨〉、〈花冷之季〉四篇寫的正是當時的四角關係逐漸瓦解的過程。只有最後一篇〈雉子〉則描寫晴美為戀愛而丟下女兒的始末。

這些作品,除了登場人物的名字屬於虛構以外,架構和情節都基本上反映著作者的親身經歷,正符合「私小說」的定義。在日本,明治維新以後,從西方引進了小說這一文學形式。二十世紀初期到中期的東瀛作家們,猶如西方天主教徒定期到教堂懺悔一般,面對原稿紙拿起筆來,就老老實實告白隱私,把人性弱點公開於世,而相信那樣才是誠懇的藝術行為。在當時重男輕女的日本社會,小說家大多是男性,尤其寫「私小說」的,以無賴派男作家為主。在這一點上,瀨戶內晴美屬於少數,但也不是例外。一九六一年,她寫女性作家的評傳《田村俊子》得到了獎賞,以此為自己、為日本文學界開啟了新的寫作領域。後來陸續發表的女性藝術家、革命家評傳有:《女德》(高岡智眾,一九六三)、《加乃子繚亂》(岡本加乃子,一九六五)、《美在亂調》《楷調則偽》(伊藤野枝,一九六六)、《蝴蝶夫人》(三浦環,一九六九)、《遠聲》(菅野須賀子,一九七○)、《餘白之春》(金子文子,一九七二)、《青鞜》(平塚雷鳥,一九八四)、《孤高的人》(湯淺芳子,一九九七)等等,可見瀨戶內晴美是日本女性主義書寫的先驅。

寫有份量的評傳之同時,私小說作品也不斷地發表。從四角關係掙扎出來後,她跟年輕小情人的同居生活卻沒有維持多久。他經濟上依靠女作家,另一方面跟年輕女郎交往,甚至談到結婚,導致年長的女作家患上神經衰弱,幾次鬧自殺。二○○一年問世的《場所》可以說是私小說作品的總結篇。每一章的標題都是故鄉「德島」、曾經獨居的「京都」、跟小田同居的東京「三鷹」、「西荻窪」、「野方」、跟涼太一起住的「練馬」、「中野」、出名以後搬去的「目白關口台町」、「本鄉」等地方的名字,年邁七十八歲而剃頭、穿法衣的女作家,一處一處地,隔幾十年後重訪,並且回想當年,寫下感想。雖然在文壇上成功了,可是曾經放棄過親生女兒,後來也沒有再正式結婚,心底的空虛是難以填平的。四十歲以後,她一方面覺得自己過著晚年,另一方面又跟一個有婦之夫搞上男女關係。書中沒有寫出名字,可是後來當事者都公開承認,那是六十六歲去世的無賴派小說家井上光晴。當他女兒井上荒野,二○○八年獲得直木賞的時候,由井上夫人和老情人瀨戶內一起陪伴,而且夫人那天身著丈夫生前跟情人要來的和服,叫台下的觀眾覺得:老一輩文人圈子,男的女的都無賴得可以。

一九七三年,五十一歲的瀨戶內晴美出家。她剃掉頭髮,並宣布遠離男人,但是仍舊吃肉,也喝酒。翌年,她在京都嵯峨野開創了曼陀羅山寂庵,從此以法名寂聽發表作品。曾經放蕩的女性小說家,忽然變身為尼姑,一時轟動了日本社會。不過,她強就強在文筆好,稿量多。在原來的私小說和女性評傳的基礎上,出家以後,也開始書寫有關佛教的作品了。一九八八年問世的《寂聽

般若心經》銷售了四十三萬本。一九九二年發表的一遍上人傳記《問花兒》則獲得了谷崎潤一郎賞。一九九六年,小說《白道》的成功帶來了藝術選獎文部大臣賞。曾經被貶為「子宮作家」的她,過四十年,七十四歲,終於被日本官方肯定了。翌年,她也被定為文化功勞者。二○○六年,更收到了文化勳章。

從一九九六年到九八年,由瀨戶內寂聽翻譯成現代日文的古典小說《源氏物語》共十冊,由講談社出版。原作完成的平安時代貴族,個個都皈依佛教,而且不少登場人物都中途出家的。雖然之前也出版過好幾種白話版,可是由愛情和佛教兩方面的專家瀨戶內解釋起來,當代讀者對《源氏物語》的理解,確實能夠比原先深刻一些。

後來,每一年,她都有好幾本新書問世。光是七十歲以後出版的著作,都已經超過了一百種。同時,關於世界和平、廢棄核能、反對死刑等社會問題,她都非常積極地發言。在示威、靜坐等場合,她光頭穿袈裟的樣子特別顯眼。二○一二年,九十高齡的瀨戶內寂聽,竟然為反對核能而參加絕食鬥爭,被媒體大篇幅報導。她的敢言敢做,在日本博得男女老小的支持。早期是私小說作家,後來進佛門修行,而且活到九十多歲,在任何意義上,她都左右逢源,都是達人。果然,在寂庵等地舉行的說法會,每次都吸引上千名聽眾報名,只有抽籤抽到的幸運兒才有機會當場聆聽。

二○一四年,九十二歲的瀨戶內寂聽,因脊椎壓迫性骨折住院,期間醫生發現了她患有膽囊癌。於是施全身麻醉,做了大手術以後,有半年時間只能躺在病床上煎熬,不能走動。所有在報紙、雜誌上的連載停了下來,寂庵等地的說法會計畫都因此取消了。然而,後來恢復的速度和程度,簡直跟奇蹟一般。二○一六年,九十四歲問世的《求愛》一書是掌篇小說集,由三十篇全部關於性愛的短小故事組成,其中包括婚外情、賣淫、殉情等等,恐怕叫正派人士們皺眉的話題,很難相信出自高齡尼姑之手。連生病、動手術、受苦的經驗,都沒有打垮她。反之,被她寫成養病散文集《老化、疾病都接受吧》由新潮社出版了。

概觀瀨戶內晴美/寂聽的一生,若要用一個詞兒來總結的話,似乎不外是「生命力」了。在新書的宣傳影片裡,這位尼姑說:「我這次體會到,人出生是為了老化,人活著是為了死去。反正都是要死的嘛。不死的人最噁心啊。那麼,盡量死得好看為好(微笑)。」這就是她養了一場大病後的心得。除了「生命力」以外,顯然還有很大一塊「幽默感」的成分。在新陳代謝頗快的日本文壇上,前後五十多年一直能夠保持流行作家的地位,果然歸功於她與眾不同的「生命力」和「幽默感」。但是,讀過她私小說的我們也知道:這位奇特的女性藝術家,中年出家前,曾經為猙獰的情感,多麽嚴重地傷害過自己和別人。本書《夏之殘戀》和獲得了野間文藝賞的《場所》,可以說是最好的證據。她的前半生和後半生,兩個面貌之間的深刻矛盾,就是文學的所在,沒有錯。

新井一二三(日本作家,明治大學教授)

序

「在氣球爆破的邊緣」──讀瀨戶內寂聽的《夏之殘戀》

可樂

看著氣球緩慢地吹入氣體而漸漸膨脹時,會有什麼樣的感覺?那種在極度緊繃的爆破邊緣、在隨時都有可能炸裂的壓力下,要承受著以毫秒計算的爆發可能性,但你永遠不知道,究竟會在那一刻爆開來。

會出版瀨戶內寂聽的《夏之殘戀》,一開始是在「有河book」書店老闆詹老大的臉書上看到「熊切和嘉」這個關鍵字,而不是「瀨戶內寂聽」。因為多年前曾看過他的第一部電影作品《鬼畜大宴會》,那種直接的暴力、赤裸裸而令人極度驚駭,即使這麼多年過去,依然映象鮮明深刻。但這次詹老大介紹的熊切和嘉最新作品《夏之殘戀》,卻似乎完全不是那個我所以為的熊切和嘉,不過還是引發了我的興趣。

先把電影看完之後,仍不免把《夏之殘戀》和熊切和嘉的舊作《鬼畜》做比較,因為落差感實在太大,但不是那種對導演功力的失望落差,而是風格上的差異,讓我感嘆他的厲害,轉換之間不見斧鑿和牽強。如果《鬼畜》是一種外爆狂放的形式,那麼《夏》片就是一種悶熱持續延燒的內爆狀態。從女主角知子的外遇不倫、一個情人換過一個情人的慾望延燒,到後來呈現相對穩定的四角戀狀態時,氣球就一直在慢慢地吹脹之中,我們一直在等著它爆開。所以這其實還是熊切和嘉,只是隱去了他第一部片的年輕生澀與狂烈張揚,成為穩重內斂的敘事模式,但那種暗流般的陰影依舊揮之不去,即便畫面如此美麗動人,隨時可能的內爆狀態都依舊讓人坐立不安。

像是有一幕,知子從俄羅斯旅行回來,兩個情人慎吾和涼太同時到碼頭接她。在等待過海關時,知子撇開為她排隊的慎吾,去找躲到一旁抽煙的涼太撒驕,說要吃水蜜桃。最後知子沒吃完涼太買給她的桃子,隨手將吃剩的果肉扔在地上,那顆甜嫩多汁的蜜桃,於是爬滿了螞蟻。這一幕對三人戀情的明示和暗示畫面,甜膩之下暗藏的麻癢感,令人起雞皮疙瘩。

這於是讓我更好奇想看原著了。瀨戶內寂聽在日本是很有名的比丘尼,也是公眾人物,知名小說家之外,她還是佛教天台宗的大僧正,講經說法且著作等身,2006年還獲得日本文化勳章,隨便Google一下便可得知。《夏》片的故事是出自她前半生的真實傳記,也可說是她的私小說,只差在女主角的職業不同。她本身是作家,但書中的知子則是從事染色工作(另外一提,宮澤理惠也曾在《女人一代記》電視劇中飾演過她,角色職業就回歸到作家本身)。看到瀨戶內寂聽的名氣如此之大,台灣卻一直無人出版過她的任何著作,心裡不免覺得奇怪,且也暗暗覺得想簽到中文授權是否不妙,對方會不會不理我這個小出版社呢?不過還好,一切都是我多想,算是順利簽下版權,終於有機會一睹原作。

原作的文字充滿畫面,腦海隨著字句勾勒出那些場景。像是下面這段,讀畢之後一直讓我印象鮮明:

牧子像在防蟲晾曬似的,用一整天的時間把那些和服掛在家中,眷戀不捨。昏暗的中式屋子裡,有著亞字型的櫺子窗,乍然色彩斑斕,絲絹在光線輝映下,鮮艷地搖曳著。那是一幅異樣的華麗光景。就連還是嬰孩的理惠都興奮地放聲大叫,在和服的帷幕下爬來爬去。

而電影則可說相當貼近原作的故事,但有其獨特的影像敘事和銓釋,兩者都很值得一看,可以互補不同角度和層面。且原作最後另有一篇,補足了我們對知子拋夫棄子投奔愛人後,那個我們難以忽視的疑問:身為母親的知子,對於拋下稚齡的女兒是否有遺憾、後悔與內疚?但這裡就不爆雷,以免大家讀原作時掃興。

但故事還是以知子的情事為主軸。知子、慎吾與涼太,表面上乍看是三角戀,可是由於敘事中心是知子這個第三者,所以其實還應該加入慎吾的原配,而是四角戀才是。但慎吾的妻子不論在電影或原著中,都像個隱形人,存在感不高,似乎也一直暗暗默許了慎吾和知子的來往,所以慎吾規律地來往於兩個「家」之間,兩造相安無事,讓這段感情像洩氣的氣球,所以不曾處於爆炸的危機。而涼太這位知子前任情人的出現,以及知子選擇與他舊情復燃,有點像是故意點燃了熄滅的引線,想要讓這個氣球繼續充氣下去,看看能否引爆出什麼結果。

這讓我聯想到詩人顧城的激流島悲劇,他既愛妻子謝燁,也愛情人英兒,在兩人之間無法抉擇。即使謝燁默許三人的這段關係,但由於實在太過痛苦,謝燁趁夫妻倆即將受邀去德國這段時間,要英兒趁機離開,她對英兒說:「這是我們唯一的一次機會了,找一個機會走掉,否則的話我們誰也活不下去。」但英兒的離開仍讓顧城崩潰,最後當謝燁也想離開的那一天,顧城殺妻後自盡。氣球終究爆開,成為至今令人唏噓的慘劇。

雖然知子的同居戀人慎吾在她提出要離開時,曾鬧著說要知子和他一同殉情自殺,但這潛伏吹脹的氣球卻不如我們一般所想,淒美絢爛的爆開了。相反的,就像瀨戶內寂聽在現實生活中,毅然決然的出家一樣,她決絕地斬斷世間所有的愛戀。不過這段故事已在小說之外,屬於她的後半生,在宮澤理惠詮釋的戲中可以看到。這段虛實之間交錯難解的情愛糾纏,就像複雜難解的人生,誰也不知道自己耽溺的愛戀,是否會在哪一次臨近爆發點。

瀨戶內寂聽的人生和她的小說,對這種情愛的耽溺描述,可說是相當忠實誠懇,但面對衛道人士,她還是曾被嫌棄的稱作「子宮作家」。即使是我們一般人,就算嘴上不說,心裡也總是不齒第三者、不屑那些不倫之戀,可是對這種既想又不敢的關係,卻又抱持著窺視的態度,於是那些小三們的故事,無論在現實還是戲劇裡,永遠都是茶餘飯後八卦的話題。而瀨戶內寂聽的真實描述,就成了窺看的窗口,如日本作家竹西寬子評論《夏之殘戀》一書所寫:「這段難解的四角習題,是不曾在良知世界中登場的地獄風景,忽明忽暗,陰暗的熱氣甚至擾亂讀者的呼吸,讀畢,只覺一股乾燥的微風。」

![向田理髮店[二版]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F091%2F72%2F0010917251.jpg&width=125&height=155)