推薦序

最年輕美麗的女子

五個人站在講台,等候揭曉。誰會是今年林榮三文學獎新詩類首獎呢?

主持人和頒獎者逐一唱名,最後剩下兩位並立。其中一位是認識的學生,也是熟識多年的好友。

以前不曾寫過什麼新詩,帶著姑且一試的心情,跟五百多人競技。她的四十行詩作,經過初、複審的嚴格篩選、淘汰,沒想到最後竟然進入決選,即有可能掄魁。

以前拜讀過她不同類型的創作,以小說為多。虛實之間,隱約感受到她有諸多生活的苦楚和無奈。童年時來自老兵家庭的生活陰影,以及出身部落的某些抑鬱成長,還有以為幸福的婚姻,都讓她歷經深沈的挫敗。好幾度,閱讀她的作品,我都強烈感受到胸口梗塞、呼吸困難,對生命絕望的狀態。一個人似乎尋找不到出口,或者已經放棄出口,彷彿就是那樣的當下。

印象最深刻的一回,她在文章裡敘述,自己駕著車,駛向一條寬敞的跑道。她極欲加速前進,不顧一切往前衝。但跑道無法幫助她起飛,那盡頭是斷崖,是大海。

儘管平常外表亮麗開朗,社會生活歷練豐富,但我清楚了然,這一至深的孤獨和絕望,始終伴隨著她,而且隨著年紀愈加擴散。跟她同齡出道的朋友,好幾位都早在文壇享有盛名,或者是出色的媒體工作人員,她的寫作卻因了種種生活際遇的不順遂,屢陷低潮,出版的作品也未受到太多注意。我從旁觀察,以她接近知天命的年紀,才要認真書寫,彷彿也來不及了。

最後一回遇到是四年前,那時她終於選擇單身。生活重新來過,看看是否能找一份安穩而簡單的工作,繼續以文字書寫做為謀生的行業。我的眼前,彷彿一位罹患絕症的病患,流露迴光返照的一絲希望。但我不知如何幫忙,只能默默祝福。或許兒子的成長,是她唯一奮鬥下去的理由。也或許,唯有寫作是她可以快樂的原因。

多年未見,我不知道她如何撫養家庭直到今天。如今瘦弱的她,似乎比過往更為憔悴,更孤單了。一生只寫過三首詩,第一次參賽,竟然一路過關,縱算得到第二名,都值得驕傲了。我在台下暗自忖度,待會兒一定要上去擁抱,鼓勵。

結果,答案揭曉,她得到首獎。

當得知自己獲獎,她並未喜極而泣,而是整個身子處於抽泣的狀態,時而抖顫那樣快崩潰的激動。一個人在無數回瀕臨絕望,生活陷入暗黑下,再獲得重生的機緣,大概就是這樣滿懷感激吧。她因為熱愛寫作,因為對書寫還抱持著一絲希望,努力不懈的創作。上帝願望給她,讓一個奇蹟降臨。不,應該是理所當然。

發表感言時,她繼續哽咽。我也眼眶泛紅,自己得獎都還不曾如此。誰說成名非要趁早,中年寫作或許才是最成熟時。一位單親媽媽的努力,獲得巨大的肯定,相信能給諸多人啟發,尤其是面對生活絕望,創作彷彿也陷入瓶頸,找不到一點機會的人。

但如今在我眼前,她散射的光芒,比我所見過的得獎者都更明亮而搶眼。從那一刻,我也清楚她不會再猶疑,寫作將會是一輩子的志業。今天站在台上的她,是我見過,最美麗最年輕的時候。

劉克襄

後記

你可以的

我很老才願意寫散文,這種掏心掏肺太認真的文類,無法用力偽裝。年輕時沒有自信,每看報紙社論言之有物,名家作品意氣風發,敬仰之餘青春膽寒,哪敢自戀吹牛成一家之言,甘願在家蹲點,默默修練內功心法,意守丹田,氣運腦門,努力讓自己聰明些。直到五十歲,半輩子過去了,風光的創傷的玷污的輾碎的人生廚餘,都化作堆肥,滋養現在的我,真正認識自己,是圓滿或是殘缺都不重要,只要好好活著就好。

曾經有一則影視廣告,在健身房裡,猛男教練和美女教練各自激勵男學員,說出同樣的話:「你可以的」。結果,美女教練讓男學員做出超越極限的體能訓練,原因無他,就是「快樂成功學」。

「你可以的」。這句話我問過自己數千次,簡單四個字,隨著標點符號的不同,答案很多種。記得第一次問自己這個問題時,是在九歲那年,小女生初解人事,開始寫小說,懵懂愚昧狂妄青澀的我思我見融化在故事裡,看了害羞,不敢承認筆下的憎恨與哀怨,特別取個筆名,逃避自己創造的情節,因為正在念小學三年級,筆名就叫做「小三」,隔年升上四年級便叫「小四」,依此類推,若鬢髮成霜手眼未殘盲,也許可以寫盡天年,名曰小六六或小九八。

那年代的知名歌星鳳飛飛,唱紅《奔向彩虹》等多部電影主題曲,彼時家中突然出現黑膠唱片,封面都是她的露齒歡笑,那笑容彷彿正準備張開口,溫柔問候:「你好嗎,親愛的!」我個性內向孤僻,最常與家裡養的小狗對話,很害怕跟人接觸。但是我愛看鳳飛飛的笑容,她笑得自然又親切,像姐姐,像熟稔的家人。於是我開始模仿她,對著她的照片練習牽動唇肌,嘴角微揚的角度剛好垂直在黑眼珠下方,呈現最完美的弧度。我天天看著鳳飛飛,透過微笑,她似乎也鼓勵著我:「你可以的。」

國中時,家與學校是內憂外患,製造恐怖青春期,讓我整個人歪掉。畢業後經歷迂迴困境,一個月內換三所學校,像個少年仔流亡學生。我自暴自棄,兩度進出醫院急診室,最後是達人女中願意收留手腕還包著紗布的我,校長陳修軒和訓導主任吳韻樂都是修女,慈悲寬容少女的胡鬧。某次我拿剪刀亂剪頭髮剪成狗啃的平頭,朝會時立刻被教官發現,怒記警告。隔天,吳韻樂修女在教室門口「巧遇」我,問:「頭髮怎麼了?」我說:「沾到口香糖,撕不下來,只好用剪的,又剪不到,就變成這樣。」我心想反正我就是壞,看妳們怎麼辦。

吳修女微笑,溫柔地說:「其實妳長得很清秀,這個髮型不好看,我覺得以前的髮型比較適合妳,要不要給自己一點時間,再把頭髮留回來?」

樓歪很難矯正,高一成績全校墊底,吳修女問我,對自己有什麼想法?我把蔣中正反攻大陸那一套說辭搬出來:「我是一年準備,兩年掃蕩,三年成功。」她再度微笑點頭,說:「很好,妳已經有了規劃,我會等妳。」敷衍完畢,我繼續過著任性的高中生活,校慶時因為國語標準,被選拔為致詞學生代表,藉督學蒞臨指導,在全校師長面前狠狠批判教育制度。參加國語文即席演講比賽,抽到的題目是「我所認識的性教育」,因為平常就愛看閒書,趁著校外比賽,引經據典胡謅,把教科書的迂腐臭罵一頓,竟然得到第一名,還代表台北市參加全國比賽。高二為了帶狗狗看獸醫,拼命投稿校刊賺稿費,七篇全錄取,筆名用到小十一。

高三模擬考,我又考出全校倒數第一名。不久之後,吳修女再度與我「巧遇」,微笑寒暄,便將兩年前的「反攻計畫」娓娓道來。我羞愧極了,回想自己一路惹事,修女不但從來沒有處罰我,還耐心關注我,等待我領悟成長。吳修女讓我第一次感受到愛,無私奉獻的愛,修女用具體行動告訴我:「你可以的。」她從來沒有放棄我,直到現在。

自識字始,我只愛寫小說,那是個迷人的世界,文字王國的造神運動。散文像女人化妝,本質好,淡妝濃抹都耐看。小說處於人鬼之間,是撕下一層皮,是毀容再造的外科手術,削骨豐頰隆鼻埋線,形塑新面容,比鬼還艷麗。寫小說需要一種膽妄,似乎只有年輕的時候才有這份勇氣,什麼都不怕,才敢挑戰人性。現在老了,寫小說是另一種測量,不得不妥協於生命起伏。

兩種文類對我來說,散文最難。曾經有一段歲月,在人間過著鬼生活,我用小說驅魔,用小說抵禦江湖,散文是最後一塊淨土,由純潔的心守衛呵護。人生苦路,處處跌倒,中年再站起來,拍拍灰塵,霎時聽到撲通撲通脈動,啊!心還在。它一路陪伴,寬恕無知,憐憫軟弱,它不離不棄,用心跳聲召喚我:「你可以的。」

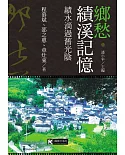

我信仰散文中的人格美,是無價的傳家之寶。醞釀寶物的養分來自許多人的恩澤,以及感恩。一九九三年「聯合文學小說新人獎」促成我與初安民先生、一鯉姐的緣分,默默支持的劉克襄老師、性傑的鼓勵,還有阿嬤賴陳秀娟女士,多年來他們始終相信我能創作。聯合晚報專欄「床邊故事」激勵這本書的誕生,《中國時報》人間副刊與《自由時報》副刊經常給我機會發表作品,感謝瑜雯姐、祖胤、素芬姐和梓評。最重要的是二○一五年起連續兩屆獲得林榮三文學獎新詩與散文首獎,這份最高榮譽,讓我從放棄自己的谷底緩慢爬出,原來徬徨惡搞的人生,可以因為許多人的鼓勵,透過各種形式告訴我:「你可以的。」而產生向上的恩寵,覺察到自己還有付出的能量。

童年時期最美滿的養分,來自於父親的身教。他一生沒有特殊宗教信仰,不求神佛,最後活到八十三歲,壽終正寢。猶記他在過世前一周,再度提起:「爸爸是有福的,這輩子離開老家後,都遇到貴人,平安活到今天,我很感謝他們。妳要記住,我們是有福的。」

我記住父親最後的囑咐,感恩所有的一切,希望好好活到最後,像父親這樣就好,用生命見證真與善。我曾經是個壞小孩,學習之路有幸遇到許多指引明燈的人,跌跌撞撞活到五十歲,這次,不再有問號,年屆半百,送給自己的生日禮物是個肯定句:「你可以的!」

可以的,我們相信。