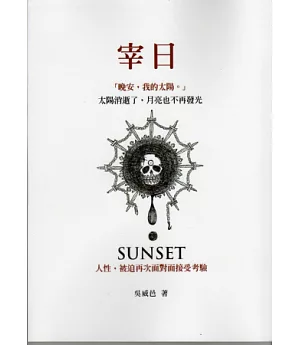

推薦序

精神神隱 馮稚暝(蟲洞裝置 貝斯手)

當一本書開始被閱讀時,我們能選擇自身的閱讀狀態。一些人選擇無意識,一些人選擇評論家,選擇脫離現實、選擇勵志、選擇尋寶者、選擇強盜或是選擇當一位演員。劇情裡的跑龍套也好,赤裸的生命也罷,你可以崇尚「小鳥主義」,甚至就這樣蹲在旁白先生旁邊,扮演書中任何不起眼的配件,然後無法自拔的成癮陷入一頭巨獸體內。

當你進入巨獸的腔腸時,這本書能讓你的氣息成為怪獸的聲響。回歸現實後,殘響卻仍在眼前回溯。

克隆人(Human Cloning)

,像是自身投影一般,是身軀、是思想、是社會。吳威邑製造了一個微型社會在這神經質的克隆人制度下。相較於現實社會的表象,《宰日》透過劇情,描述克隆人自我內心的寫實層面:超越身體的動態,以及矛盾掙扎的壓抑。作者藉由細膩的筆觸,替每位角色獨立配樂,蠕動的文字如動作片般穿梭,讓人身處熟悉懸疑的場景氛圍,並成為這克隆人制度下的行人,無關緊要,卻又洞悉一切。

對於每個人內心深層的怪物,將牠擊碎又重建的過程中,不知不覺、一遍一遍的,也許正悄悄在我們心中不斷複製……

推薦序

世界的混亂是彼此的干涉 廖郁賢 (謝東閔文學獎得主)

如果科技也只是未被推翻的假設……

社會對道德的價值存在著許多矛盾,社會生存的本質或許常常不適合我們,可迫於所謂的標準制約,我們屈服,甚至信仰,於是躁動不安的靈魂終於開始尋求釋放。種種駭人聽聞的事件背後,動機可能僅是單純為理解生命意義及真實的疼痛。

書中一句「克隆人沒有本體的記憶,但潛意識卻帶有某種執念,驅使他追逐、並進而毀滅本體。研究人員推測,那種執念比起吸引,更接近恨意。」筆觸理性的臆測,揮動著的是生命巨大的張力與自行找到出口的能量意識。而那關於母體和月亮體人生的牽繫,是一個靈魂的複製,卻意外蹦出兩種思維。克隆人在故事的流動,本為一個「罪犯自裁」的概念,最後竟是悲傷的個體犯罪,而下手殺的那個人正是自身的投射,並且在可怕的聲音響起時,你沒有權力去思索自己究竟是誰。這是指令,也僅是一個細胞質複數的結果。

連呼喊都是孱弱的卑微。

這本書讓人不僅僅讀到科幻,它甚至啟發多元思考面向與可能性。故事裡的每一段生命,都成為了科技未被推翻的假設,那重建自身生活秩序的渴望,是狂烈的。世界的混亂來自於人性彼此的干涉,於此,我們看見的宰日計畫,也許,正是我們真實世界的一部分。

推薦序

真實世界裡的逃脫 獨居客 (筆者為和田飯店經理)

仇恨是具有毀滅性力量的。

從哇哇落地的那一刻起,我們就不斷被教育要學會寬容與原諒,偏偏執著的個體總會因為不同成長環境下,刻劃出相異的觀念與想法,而後說服自己忘記寬容、捨棄原諒,再用學習的技能進行復仇。

我們都曾因為恐懼害怕而退縮,因為憤怒憎恨而失控,但我們卻都不知道的是,那一瞬間啟動的力量足以改變這個世界。「宰日機構」就是一個標準失控下的產物,雖然它改變的只是小說裡的世界,卻沒人能肯定它沒有成真的可能。科技的躍進,早已經超乎我們的想像,多的是祕密進行的事。

一直都選擇相信人生不會有平等這件事,所以即便是一個被複製過的人。本體與月亮體原先就存在一種危險關係,兩者在一觸即發的弦上,等待開膛。砰。回歸平靜後,都成了虛擬的人質,找尋著可釋放的空隙。

作者序

說到克隆人……好吧,其實我相信恐龍早就被人類複製出來了。

在構思《宰日》這部作品時,我一直很擔心,因為這類科幻題材早就被做爛了。有些題材毫無疑問是經典,卻無法被再次使用,因為性質單一、討論範圍狹窄,例如科幻小說之父赫伯特.喬治.威爾斯的《透明人》。而克隆人則剛好相反。由於牽涉宗教、人倫、法律等問題,給予作品廣泛的探討空間,導致使用克隆做為題材的作品多不勝數。題材雖好,可是讀者耐心有限。

我開始思考,如果要寫克隆人,又不玩「取代」、「替身」或「無性生殖」,那克隆人還可以做什麼?我希望這個構想能帶點矛盾、悲情和省思,像是以「克隆人因追殺本體而誕生,又因本體死亡而終結。」做設定,並以「若複製技術不做私用,是否問題就不存在?」為全文探討議題,構築出一個「罪犯自裁」的世界。如此一來,罪犯便成了主角,克隆人則是正義的佩刀。剖析人性變質的過程,將會帶出「惡的存在乃是外在的產物」。這和一般用來闡述人性缺陷的「惡」不同,這裡寫的「惡」是一種群體的排泄物,是經由他人施加所被動產生的,而個體的犯罪只是整個過程的最後一環罷了。

當一個人犯罪,社會一定是幫兇,這是我想藉由這個故事傳達的理念。假如人性確實具備惡的本質,那麼當一個人將惡意施加在另一個人身上時,存在人心之中的惡,便會無限膨大,如同一隻怪獸。

簡而言之,怪獸產於人,隱身群體之中。

最後說一句不負責任的話,其實《宰日》算不上是科幻小說。就我而言,它是一個描寫自私、人性和自我救贖的故事。

吳威邑 2014.1.29