她有一個傳奇顯赫的家世,然而終其一生,愛玲沒有過多地言及於她,那不過是沁入靈魂里的力量,一種不動聲色的奢華。

她的人比她的小說,更像一個傳奇。在那樣的時代,沒有人像愛玲敢於大聲喊出「出名要趁早啊,來得太晚,快樂也不那麼痛快」的來。然而,在絢爛之后她又能即刻歸於平淡,像煙花開過之后留在里冰冷的驚艷一樣。

還有她的愛情,如此短促,卻又如此熱烈,兩年時間卻需要花一生她的死亡也是如此詭異。她安靜地躺在那個狹小的公寓里,無人知人韶華極勝到一切盡歸塵埃,毫不在意。她對自己竟是這樣的淡漠。

她是殘忍的。如同高高在上的命運之神,主宰着筆下蒼生。她看着小說中的人物在手心翻覆,卻能不動聲色,置身度外。

她也是慈悲的。她以俯視的姿態端倪世人,卻是冷眼熱望,幽暗中有幾許明亮的顏色。那種光明是真的光明。與陽光普照下的無知歡愉不同,她對人世間的眷念是透徹真實的。

-

人類群星閃耀時

$208 -

琅琊墨韻:王羲之家族傳

$198 -

我的朋友胡適之

$260 -

幽默騎士:馬克·吐溫自傳

$156 -

願你永遠是少年

$312 -

明憲宗傳(精)—歷代帝王傳記

$360 -

千古風流紛繁事:中國歷代文人群像(全2冊)

$512 -

人類群星閃耀時

$219 -

密碼女王

$412 -

維多利亞女王:作為君王和女性的一生

$407 -

旁觀者:管理大師德魯克回憶錄

$517 -

秦怡傳

$407 -

名人傳

$260 -

搶救與殺戮:軍醫的戰爭回憶錄

$407 -

瓷魂:古陶瓷鑒定家、教育家張浦生傳

$459 -

人類群星閃耀時

$360 -

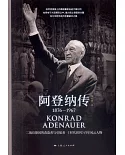

阿登納傳:1876-1967

$198 -

朱元璋全傳:從乞丐到皇帝(作家榜經典文庫)

$208 -

吳大澂瑣論

$198 -

張棡日記(全10冊)--中國近代人物日記叢書

$3,550