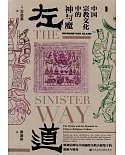

本書介紹了中國道教的源流演變、主要學派及著作宗師的生平活動、思想觀念。

儒、釋、道三教是中國傳統文化最基本的構成要素。長期以來,三教文化對中國文化的發展演變,對中國人的生活方式、文化心態、民族性格的形成與發展,具有十分重要的影響。可以這樣說,不了解中國儒、釋、道三教的精神旨趣,就不能深透地了解中國文化博大精深的哲理內涵,就不能了解中國人豐富玄奧的內心世界,更不能了解 中華民族歷劫不滅、堅韌不拔的文化生命和精神動源。

中國文化自古是一個多元精神和合體。儒、釋、道三教文化在這一和合體中各居於獨特的地位,從不同側面發揮著自身的社會功能,相互沖突,又相兼相容,共同建構著中國人的精神家園和心靈境界。

在儒家道德哲學的義理邏輯結構中,講人是天地的靈明,並無不對。在宇宙,只有人具有理性的本質,人類宇宙中的一分子,所以人的精神、人的理性就是宇宙的精神和理性。

儒家道德理想主義有三大要旨:一是強調人道之愛。二是對秩序的肯定。三是強調道德理性的自覺。

道家思想是道教的哲學基礎,也是道教哲學的合理內核。沒有道家的哲學,道教就不能形成一個理論的系統。道教的功法是根據道家哲學衍生出來的宗教實踐的方法。

道家自然主義哲學有三大要義:一是對大自然的熱愛。二是對自由個性的高揚。三是對個體感性生命的珍重。

目錄

第一章 秀似谷中花媚日,清如潭底月圓時

——道教的淵源

《老子》

《庄子》

《列子》

稷下道家和黃老道家

秦漢道家思想

魏晉玄學

第二章 十年此地頻偷眼,二月春風最斷腸

——漢代至三國時期眾術並競階段的道教

《太平經》與太平道

「萬古丹經王」《周易參同契》

五斗米道

漢代至三國道教的總體特點

第三章 春融只待乾坤醉,水闊深知世界浮

——魏晉南北朝時期援道

入術階段的道教

第一個道教理論家葛洪

上清經與上清派

靈寶經與靈寶派

寇謙之對道教的貢獻

及其政教合一的努力

雲夢山中的三洞弟子陸修靜

山中宰相陶弘景

魏晉南北朝時期道教的總體特點

第四章尋思仙骨終難得,始與回頭問玉皇

——隋至中唐時期道與術結合

階段的道教

隋至中唐道教與政治的關系

樓觀道

茅山宗在隋至中唐的發展

雲散家家月,花開處處春

——群星璀璨的重玄學派

山雨欲來風滿樓——內丹術的發端

隋至中唐道教的總體特點

第五章桃在仙翁舊苑傍,暖煙晴靄撲人香

——晚唐至北宋時期道與術

匯聚階段的道教

晚唐至北宋時期道教與政治的關系

「欲罷干戈致太平」的皇道之宗

張萬福與杜光庭的科儀之術

開張天岸馬,奇異人中龍——鍾呂

陳摶學派的內丹學理論建構

《道藏》與《雲笈七簽》

晚唐至北宋道教的總體特點

第六章 仙人往往今誰在,紅杏花香重首回

——南宋至明代中期道與術

圓融階段的道教

南宋至明代中期道教與政治的關系

太一教

大道教和真大道

兩宗兩派的全真教

凈明教

新符篆派與正一道

南宋至明代中期道教的總體特點

第七章

任從滄海變桑田。我道壺中未一年

——明代中期以后

循道化術階段的道教

明代中期以后朝廷與道教的關系

正一派的衰朽

全真教與東西南北中五派

仙經萬卷重重說,道在常人日用間

——道教理論的普及

自此玄言絕,長應閉洞門

——道教的衰落

明代中期以后道教的總體特點

第八童 古人不見今時月。今月曾經照古人

——未來道教的詮道改術

從來至道無多事。自是時人識不全

——道教的精髓

白雲通送客,青鳥解傳書

——道教對建構新的價值、意義體系的意義

——道教的淵源

《老子》

《庄子》

《列子》

稷下道家和黃老道家

秦漢道家思想

魏晉玄學

第二章 十年此地頻偷眼,二月春風最斷腸

——漢代至三國時期眾術並競階段的道教

《太平經》與太平道

「萬古丹經王」《周易參同契》

五斗米道

漢代至三國道教的總體特點

第三章 春融只待乾坤醉,水闊深知世界浮

——魏晉南北朝時期援道

入術階段的道教

第一個道教理論家葛洪

上清經與上清派

靈寶經與靈寶派

寇謙之對道教的貢獻

及其政教合一的努力

雲夢山中的三洞弟子陸修靜

山中宰相陶弘景

魏晉南北朝時期道教的總體特點

第四章尋思仙骨終難得,始與回頭問玉皇

——隋至中唐時期道與術結合

階段的道教

隋至中唐道教與政治的關系

樓觀道

茅山宗在隋至中唐的發展

雲散家家月,花開處處春

——群星璀璨的重玄學派

山雨欲來風滿樓——內丹術的發端

隋至中唐道教的總體特點

第五章桃在仙翁舊苑傍,暖煙晴靄撲人香

——晚唐至北宋時期道與術

匯聚階段的道教

晚唐至北宋時期道教與政治的關系

「欲罷干戈致太平」的皇道之宗

張萬福與杜光庭的科儀之術

開張天岸馬,奇異人中龍——鍾呂

陳摶學派的內丹學理論建構

《道藏》與《雲笈七簽》

晚唐至北宋道教的總體特點

第六章 仙人往往今誰在,紅杏花香重首回

——南宋至明代中期道與術

圓融階段的道教

南宋至明代中期道教與政治的關系

太一教

大道教和真大道

兩宗兩派的全真教

凈明教

新符篆派與正一道

南宋至明代中期道教的總體特點

第七章

任從滄海變桑田。我道壺中未一年

——明代中期以后

循道化術階段的道教

明代中期以后朝廷與道教的關系

正一派的衰朽

全真教與東西南北中五派

仙經萬卷重重說,道在常人日用間

——道教理論的普及

自此玄言絕,長應閉洞門

——道教的衰落

明代中期以后道教的總體特點

第八童 古人不見今時月。今月曾經照古人

——未來道教的詮道改術

從來至道無多事。自是時人識不全

——道教的精髓

白雲通送客,青鳥解傳書

——道教對建構新的價值、意義體系的意義

序

儒、釋、道三教是中國傳統文化最基本的構成要素。長期以來,三教文化對中國文化的發展演變,對中國人的生活方式、文化心態、民族性格的形成與發展,具有十分重要的影響。可以這樣說,不了解中國儒、釋、道三教的精神旨趣,就不能深透地了解中國文化博大精深的哲理內涵,就不能了解中國人豐富玄奧的內心世界,更不能了解中華民族歷劫不滅、堅韌不拔的文化生命和精神動源。

中國文化自古是一個多元精神和合體。儒、釋、道三教文化在這一和合體中各居於獨特的地位,從不同側面發揮着自身的社會功能,相互沖突,又相兼相容,共同建構着中國人的精神家園和心靈境界。

儒家站在人生之內逆覺體證宇宙萬物之生命本源,並據此體證追尋人在宇宙之中的地位,審視人生的意義、命運及人對天地萬物的倫理義務和道德責任。其立教宗旨是道德人本主義和道德理想主義。按照儒家聖人的理解,宇宙是一個有情有義的生命和合體,是一個天地交泰,萬物和生,生生不息,大化流行的生命世界。在這個世界中,人居於核心地位,是天地大化流行生命本體的發端處,是「天地之靈明」。宇宙的生命是人的性命之源,人的性命是宇宙生命最真實、最活潑的顯發。所以《大學》雲:「天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教。」《孟子》雲:「盡其心者知其性也,知其性則知天矣。」不通儒家道德形上 「學的人動輒說那是一套莫名其妙的神秘主義。其實,這是一種誤解。因為儒家對宇宙真際的設定(即生命化、價值化的天道)是解讀人生實際(存在本質、人生意義)的邏輯前提和價值依托。天道之「所以然」(天理)是人道之「所當然,,的先天必然的根據。人的存在價值和意義是「性天之尊』』所賦命的,所以人的倫理義務和道德責任不僅不可逃脫,而且具有自身的圓滿性和價值的絕對性。人盡了自己的倫理義務和道德責任,其存在價值便與天地同久,與日月共輝。

在儒家道德哲學的義理邏輯結構中,講人是天地的靈明,並無不對。在宇宙中,只有人具有理性的本質,人是宇宙中的一分子,所以人的精神、人的理性就是宇宙的精神和理性。只要宇宙中還有一個人,宇宙的理性就不會滅絕。

儒家道德理想主義有三大要旨:一是強調人道之愛。孔子說:「仁者愛人」,韓愈說:「博愛之謂仁」,理學家講「仁者渾然與萬物同體」,都是指人道之愛。這是儒家對人類的仁心悲願,對人生意義的終極關懷。二是對秩序的肯定。禮教的本質是肯定人倫秩序的合理性,有了這種秩序,人類才能「合群」,能夠合群,才能參天地之化育,推進文明的發展。三是強調道德理性的自覺。「理性」是人之所以為人之性,它是一種具有自身圓滿性的內在的善。道德理性的自覺指的是對善的內在性的理解。有了這種理解,道德原則才能超越一切現實的功利性,成為道德實踐的絕對命令。儒家聖人之教,千言萬語,講的都是一個根本道理,即把人教化成具有愛的情感,明人倫、守秩序。達到道德理性自覺的人,這樣的人即君子。君子之德性進一步提高和升華,就成為聖人。

道家思想是道教的哲學基礎,也是道教哲學的合理內核。沒有道家的哲學,道教就不能形成一個理論的系統。道教的功法是根據道家哲學衍生出來的宗教實踐的方法。

道家站在人生邊緣,帶着超越的眼光審視人生現實的矛盾與荒謬,批判人類理智的淺薄與愚蠢。其立教的宗旨是要人懂得超越自身的有限性,用無限的觀點去理解萬物存在的必然性。用無限的觀點看問題,就是站在「道」的立場上理解宇宙,洞察人生,化解沖突,在宥天下。老子講:「人法地,地法天,天法道,道法自然。」大道無形,大音稀聲,大巧若拙,大辯若訥,大智若愚。用「道」的觀點看世界,就是立足於自然主義原則,承認萬物存在的合理性,防止人類理智的狂妄與僭越。人類理智本質上是偏狹的,功利的。它往往習慣於用一個標准否定另一個標准,用一種邏輯吃掉另一種邏輯,用自己的思維方式代替其他思維方式。結果導致理智的獨斷與專制,使世界喪失存在的多樣性,使萬物失去天真活潑的個性。在道家哲學看來。這是人道對天道的冒犯,妄偽對本真的凌辱,普遍對個別的壓制,文化對自然的虐殺。

……

中國文化自古是一個多元精神和合體。儒、釋、道三教文化在這一和合體中各居於獨特的地位,從不同側面發揮着自身的社會功能,相互沖突,又相兼相容,共同建構着中國人的精神家園和心靈境界。

儒家站在人生之內逆覺體證宇宙萬物之生命本源,並據此體證追尋人在宇宙之中的地位,審視人生的意義、命運及人對天地萬物的倫理義務和道德責任。其立教宗旨是道德人本主義和道德理想主義。按照儒家聖人的理解,宇宙是一個有情有義的生命和合體,是一個天地交泰,萬物和生,生生不息,大化流行的生命世界。在這個世界中,人居於核心地位,是天地大化流行生命本體的發端處,是「天地之靈明」。宇宙的生命是人的性命之源,人的性命是宇宙生命最真實、最活潑的顯發。所以《大學》雲:「天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教。」《孟子》雲:「盡其心者知其性也,知其性則知天矣。」不通儒家道德形上 「學的人動輒說那是一套莫名其妙的神秘主義。其實,這是一種誤解。因為儒家對宇宙真際的設定(即生命化、價值化的天道)是解讀人生實際(存在本質、人生意義)的邏輯前提和價值依托。天道之「所以然」(天理)是人道之「所當然,,的先天必然的根據。人的存在價值和意義是「性天之尊』』所賦命的,所以人的倫理義務和道德責任不僅不可逃脫,而且具有自身的圓滿性和價值的絕對性。人盡了自己的倫理義務和道德責任,其存在價值便與天地同久,與日月共輝。

在儒家道德哲學的義理邏輯結構中,講人是天地的靈明,並無不對。在宇宙中,只有人具有理性的本質,人是宇宙中的一分子,所以人的精神、人的理性就是宇宙的精神和理性。只要宇宙中還有一個人,宇宙的理性就不會滅絕。

儒家道德理想主義有三大要旨:一是強調人道之愛。孔子說:「仁者愛人」,韓愈說:「博愛之謂仁」,理學家講「仁者渾然與萬物同體」,都是指人道之愛。這是儒家對人類的仁心悲願,對人生意義的終極關懷。二是對秩序的肯定。禮教的本質是肯定人倫秩序的合理性,有了這種秩序,人類才能「合群」,能夠合群,才能參天地之化育,推進文明的發展。三是強調道德理性的自覺。「理性」是人之所以為人之性,它是一種具有自身圓滿性的內在的善。道德理性的自覺指的是對善的內在性的理解。有了這種理解,道德原則才能超越一切現實的功利性,成為道德實踐的絕對命令。儒家聖人之教,千言萬語,講的都是一個根本道理,即把人教化成具有愛的情感,明人倫、守秩序。達到道德理性自覺的人,這樣的人即君子。君子之德性進一步提高和升華,就成為聖人。

道家思想是道教的哲學基礎,也是道教哲學的合理內核。沒有道家的哲學,道教就不能形成一個理論的系統。道教的功法是根據道家哲學衍生出來的宗教實踐的方法。

道家站在人生邊緣,帶着超越的眼光審視人生現實的矛盾與荒謬,批判人類理智的淺薄與愚蠢。其立教的宗旨是要人懂得超越自身的有限性,用無限的觀點去理解萬物存在的必然性。用無限的觀點看問題,就是站在「道」的立場上理解宇宙,洞察人生,化解沖突,在宥天下。老子講:「人法地,地法天,天法道,道法自然。」大道無形,大音稀聲,大巧若拙,大辯若訥,大智若愚。用「道」的觀點看世界,就是立足於自然主義原則,承認萬物存在的合理性,防止人類理智的狂妄與僭越。人類理智本質上是偏狹的,功利的。它往往習慣於用一個標准否定另一個標准,用一種邏輯吃掉另一種邏輯,用自己的思維方式代替其他思維方式。結果導致理智的獨斷與專制,使世界喪失存在的多樣性,使萬物失去天真活潑的個性。在道家哲學看來。這是人道對天道的冒犯,妄偽對本真的凌辱,普遍對個別的壓制,文化對自然的虐殺。

……

網路書店

類別

折扣

價格

-

新書87折$120