前言

我第一次見到謝爾蓋.伊萬諾維奇.舒金(Sergei Ivanovich Shchukin)的孫子,安得烈.德洛格(André Delocque)是在1990 年,莫斯科公園的一處長椅上。那時,蘇維埃政權正逐漸瓦解;那裡沒有可以讓人享受陽光的露天咖啡座;如果想上餐館打打牙祭,你得在破舊不堪的食堂外排隊,但食堂裡實際上已經沒有什麼食物或飲料了。

所以安得烈和我才走去坐在牧首湖邊(Patriarch´s Pond),那裡就是許多家喻戶曉的俄羅斯故事起源。很快的,我們開始夢想著可以一起恢復謝爾蓋.伊萬諾維奇.舒金的名號,他是馬諦斯和畢卡索最早的重要贊助者,也是第一位具有建立蒐藏現代藝術美術館想法的偉大藏家。

我提到多年以前,當蘇聯政府還禁止獨立藝術史研究時,第一個「舒金」研究者是如何出現的。

亞歷珊德拉.得姆斯卡亞(Alexandra Dernskaya)在1950 年代於普希金博物館(the Pushkin State Museum of Fine Arts)管理手稿典藏部門,她是第一個對逐漸被世人淡忘的謝爾蓋.舒金產生興趣的研究者。到了1960

年,對於十九世紀資本主義商人和企業家史的研究,才不再給蘇聯學術研究生涯帶來風險;因此,得姆斯卡亞女士在她餘生中,努力發掘普希金博物館圓拱屋頂中埋藏的現代主義寶藏,向大眾揭開神祕的面紗;尤其是謝爾蓋.舒金驚人的直覺,他在半世紀之前,就蒐藏了這些作品。

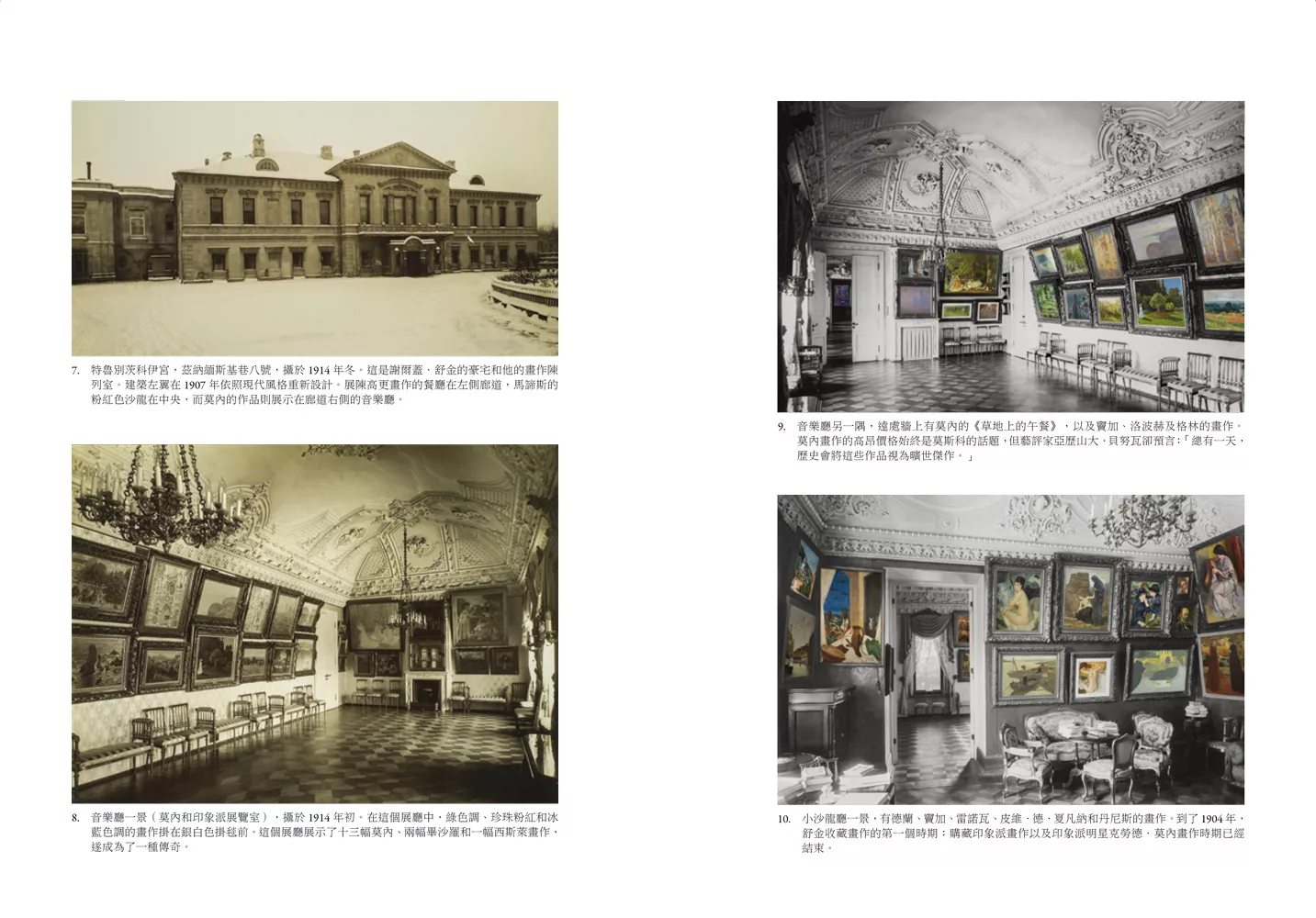

她的第一個發現,是一本精美的相冊,裡頭是舒金莫斯科宮殿內部的相片,那些相片拍攝於1914 年。而後,在研究這時期的莫斯科人的回憶錄中,她又發現了這位藏家的侄女仍保有先前屬於她父母的大公寓中的一個房間,而這個大公寓目前則屬於其他十幾個家庭。她透過莫斯科電話簿,找到了蓋福瑞爾.高登(Gavriil Gordon)教授的兒子,喬治.高登(Georgy

Gordon)。蓋福瑞爾在1920 年代早期是位蘇維埃政府的高官,和謝爾蓋.舒金的子女伊帆(Ivan)與葉卡捷琳娜(Ekaterina)相當親近,並在史達林1930 年代大整肅被捕前,曾與他的家人住在舒金的宮殿中。蓋福瑞爾.高登進入勞改營後,就再也沒有回來過。他的家人則被逐出舒金的宮殿,但仍設法從他留下的東西中挽救了幾封信件、文件和照片。

喬治.高登被得姆斯卡亞女士堅定的毅力打動,並從他父親的回憶錄中節錄部分內容,以及謝爾蓋.舒金在1907 年十月至十二月間日記中的無價片段。這些輾轉流傳的書頁,講述了這位收藏家穿越西奈沙漠的荒蕪之旅,成為了舒金檔案中最重要的文件,並漸漸拼湊在一起。

得姆斯卡亞女士也追蹤了和舒金同時代的人以及他的後代,並將她從四處收集來的訊息,建立了第一個舒金基金會。1971 年,我被派去協助完成這項工作。美國也捎來出奇不意的協助,來自1950 年代的好萊塢明星比佛利.惠特尼.肯恩(Beverly Whitney

Kean)。肯恩夫人的人生暫時沒有明確的目標,手邊又有不少錢,也沒有特別的工作進行。她到莫斯科和列寧格勒遊覽時,對於俄羅斯美術館中豐富的現代藝術收藏感到驚艷。但她對於沒有人可以告訴她這些非凡作品的來源為何時,令她更為驚訝。肯恩夫人決定自己解決這個問題,不久,她就像得姆斯卡亞女士一樣.墜入謝爾蓋.舒金的魅影之中。

在1970 年代,在一連串深入的研究之後,她追蹤並且訪問了這位偉大藏家所有在世的家人:住在貝魯特的兒子伊帆、住在法國萊拉旺杜(Le Lavandou)的長女葉卡捷琳娜和住在巴黎的小女兒伊琳娜。接著,肯恩夫人又獲得小阿爾弗雷德.巴爾(Alfred Barr)的支持,巴爾在1933 年創立了世界上第二大當代藝術典藏,僅次於莫斯科博物館現代藝術收藏的紐約現代美術館(the

Museum of Modern Art in New York,簡稱MoMA)。

在巴爾的協助下,她得以訪問亨利.馬諦斯的兒女,以及其他對於謝爾蓋.舒金研究相當重要的人士。這項調查最終將肯恩帶往1982 年出版的書籍《空無一人的宮殿》(All the Empty Palaces),這本書詳盡地描述了俄羅斯幾位大藏家的生平和事業。雖然《空無一人的宮殿》在時代編年上有許多錯誤,但所有真摯的文字和情感仍瑕不掩瑜。

我在1988 年拜訪了亞歷珊德拉.得姆斯卡亞,那時她即將退休。得姆斯卡亞要我協助她撰寫一本關於舒金的書籍,並給了我兩座木製文件櫃,裡面裝滿她花了數十年所整理的俄羅斯藏家資料,但這仍只是舒金檔案的冰山一角。

揭開舒金收藏之謎的過程,在很多方面來看都近似於考古挖掘,因為由子女、孫兒和同輩之人輾轉流傳下的歷史、藝術、家族神話和傳說都逐漸揭示不同層次的真相。再者,他所留下的信件、描述和回憶錄都只是粗略的資訊。我有條不紊地耐心鑽研過去,直到我蒐集了大量的素材,這些資料足以寫上好幾本書。

在過程中,我複習了舒金的個人悲劇。我一路和他騎著駱駝,穿越西奈沙漠;和他並肩參加巴黎秋季沙龍(the Salon d´Automne)和獨立者沙龍(the Salon des Indépendants);我也跟著他的腳步,見證他和巴黎頂尖的藝術交易商談判斡旋―包括保羅.杜朗魯耶(Paul Durand-Ruel)、安布魯瓦茲.沃拉爾(Ambroise

Vollard)、克洛維斯.薩戈特(Clovis Sagot)、約瑟.貝赫奈姆與加斯東.貝赫奈姆兄弟(Josse and Gaston Bernheim)、貝爾特.維耶(Berthe Weill)、尤金.杜魯埃(Eugène Druet)、丹尼爾-亨利.康威勒(Daniel-Henri Kahnweiler)。我也出席了下諾夫哥羅德(Nizhny

Novgorod)市集,這是俄羅斯商人的年度聚會,他們在十九世紀時肩負起俄羅斯產業轉型的重責大任。我也去了希臘、土耳其、埃及和印度。這些全在沒有離開莫斯科的情況下進行──我將謝爾蓋寫給弟弟的信件、他到西奈沙漠的日誌和他與亨利.馬諦斯來往信件一一分類。我捕捉到謝爾蓋.舒金留下的回音。在這之外,我也爬梳了此時期的俄文及法文報紙,以及舒金同儕無數的筆記、手稿、紀念品和書籍。

我為舒金撰寫的傳記曾以俄文在莫斯科出版過,包含在1993 年與亞歷珊德拉.得姆斯卡亞合著之《在茲納緬卡街上的舒金之家》(Shchukin´s House on Znamenka Street)、2002 年出版《謝爾蓋. 舒金的一生與收藏》(The Life and Collections of Sergei Shchukin)以及2010 年出版之《舒金之謎》(The

Shchukin Mystery)。這三冊文集由安得烈.德洛格刪減、改寫和延伸,並集結成本書內容。

安得烈出生在1942 年,他對1936

年逝世的藏家祖父幾乎一無所知。他只記得小時候,人家告訴他祖父相當富有並有權力,直到一群叫做布爾什維克(bolsheviks)的神祕幫派掌管了俄羅斯後,他的家族便開始流亡。他也知道謝爾蓋.舒金珍藏一批美妙的畫作,其中最有名的是畢卡索的作品,他也因此成為世界上最偉大的現存畫家。而後,作為文化機構和博物館(電影、文學、連環漫畫及航空)館長,安得烈.德洛格──並不意外地──完全避開了繪畫。

然而,他仍是謝爾蓋.舒金家族的一員。他在這位偉大藏家寬敞的巴黎公寓度過強褓時光,而藏家的遺孀,也就是他的祖母,把房子保持地跟謝爾蓋在世時一樣。屋裡的氛圍、對話言談和生活方式並沒有太大的改變。

安得烈.德洛格告別了他的俄羅斯童年,在六、七零年代的法國生活,並逐漸成為一個典型的法國人。但他在1990 年與我相遇的宿命,在很短的時間裡,又將他帶回到這裡。我帶他去莫斯科,就是大部分故事發生的地方。茲納緬卡街夜幕低垂,這條路會一直通往克里姆林宮。我們回到大茲納緬斯基巷,站在兩層樓高的房子前,房子有著古典的三角楣飾,被樹叢環抱──安得烈也墜入這個謎團之中。

我們的合作後來有了豐碩的成果:我的研究讓安得烈更理解他祖父的形象,不管是身為藏家或在工作時的樣子,而他的童年記憶也補足了檔案資料所缺乏的一塊,並讓謝爾蓋.舒金這個人的形象愈發清晰。我們一起進行了二十五年的舒金研究,最後結束在巴黎路易.威登基金會的一場大型展覽以及你正在閱讀的此書。這也意味史上一位偉大藏家的徹底復興,即便和他有關的一切曾在八十年前有意地被抹煞、掩埋和遺忘。

娜塔莉亞.賽米諾娃

2018 年五月