自序

誤打誤撞的烘焙師

巴黎,1978年

那年我22歲,剛從美國烹飪學院(Culinary Institute of America)畢業,還是個新手菜鳥廚師,人生第一次造訪巴黎,當時我剛結束我第一年的廚師職涯,有幸可以在紐約最古老、傳統的法式餐酒館Le Veau d’Or服務學習,後來也有在當時最昂貴的餐廳The Palace任職。那段日子裡,我的確學會了幾道經典法菜如白醬燉小牛肉(blanquette de

veau)及塔丁蘋果塔(tarte tatin),不過絕大多數的時間都花在學習身為廚房裡最資淺的人,如何在殘酷的法式廚房裡生存。

為了給自己喘口氣、同時也可以增廣見聞,我先從紐約飛到阿姆斯特丹、接著轉火車前往巴黎北站,入住一間在索邦廣場旁的小旅館,幫自己調了個早上5點的鬧鐘,因為這趟出來是有任務的,我列了一份位於瑞士及法國的米其林三星餐廳清單,包含法國廚神費納鵬(Fernand Point)的金字塔(La Pyramide)及弗雷迪‧吉拉德(Frédy

Girardet)的同名餐廳,都是當時世界最頂尖的餐廳;當時的名廚基本上都會待在廚房裡,只要你能鼓起勇氣敲門,應該都能見上一面;我非常確定自己在巴黎美食體驗之旅的第一站,無庸置疑一定是早晨漫步於穆浮達市場(Marché Mouffetard)附近區域,穆浮達市場是個歷史悠久、幅員廣闊的戶外食物市集,我個人則是在海明威(Ernest Hemingway)的《流動的饗宴》(A

Moveable Feast)書中,首次認識到這座市集。

帶著22歲青春活力,我一路快跑,從下榻旅店、踩著腳下的鵝卵石路,往市場方向前進,從萬神殿沿著穆浮塔街,在每個轉角都停下腳步,欣賞沿路裝飾精美的門廊與小商店,同時也屢次攤開我清楚標記著米其林星級餐廳的巴黎美食地圖,確定我走在正確的道路上。那天是個溫暖的八月早晨,天才剛亮、帶著透光的些許灰藍,而這安靜的巴黎街區也才慢慢甦醒中,灑掃街道的人,已經穿上制服,用長柄掃把清潔人行道上的圾垃髒污;穆浮塔咖啡廳(Cafe

Le Mouffetard)的員工井然有序地在戶外區擺設桌子、還有紅白相襯的經典座椅,壯碩的工人三五成群聚在吧檯區,仰頭一口飲下濃縮咖啡配著琥珀色烈酒。

經過咖啡廳沒幾步,一股新鮮麵包的香氣對我下了咒,拉著我的腳步來到位於起司店與雜貨店之間的一個門廊,在原石門楣下,一間烘焙坊店門敞開,摔打的重節奏襯著麵包的香氣,空氣中瀰漫的麵粉與蒸汽,朦朧一片,我看見一位年約40多歲的男子,穿著破舊的奶油色棉質短褲、拖鞋及褪色的白色短袖汗衫,上面印有一座風力麵粉磨坊,他站在一個巨大的攪拌器旁,其寬大的攪拌臂正緩慢翻攪著大鍋,每攪一周、都會伴隨一陣麵粉煙霧噴出,鼻中充滿溫暖、土壤風味的新鮮麵包香氣;烘焙師的右邊站著一位約16歲的高瘦年輕小夥子,他的頭髮、眉毛、睫毛、還有雙臂都沾上一層麵粉,穿著一樣破舊、褪色的衣服,手上拉著一道長長的輸送帶,上面整齊排列著準長棍麵包,準備一口氣送入多層烤箱,俐落卸下卡榫、整個輸送帶上的麵包就這麼魚貫進入烤箱,竟然在轉瞬間這麼多麵包能消失在我面前;接著小夥子按下烤箱正面上的銀色按鈕,隆隆機械運轉聲響起,從箱門縫中洩出強力蒸汽,伴隨著悠悠的哨音。

烘焙師留下攪拌器獨自攪動,走向工作檯,輕鬆寫意地將一大盆柔軟麵團倒在工作臺上,用木製把手刮刀分成許多小塊,熟練地手腕翻舞,在銅質天平上精準秤量每份大小、若無其事地將麵團整齊劃一、如軍隊般筆直方正排列於包上麻布的木架上;忽然,他發現門外的我,朝我走來、帶著嚴肅的神情,正當我認為要被趕走的時候,他說:「先生,你要一支剛出爐的長棍麵包嗎?」。

之前在The Palace工作時,晚班開始前我的法國同事有教過我背起來用一句法文自我介紹:「我是為美國廚師,這是我第一次來巴黎,我可以進去參觀一下嗎?」接著我開始即興發揮:「今天事實上是我在巴黎的第一天。」烘焙師大聲地說:「進來吧!」著實令我驚訝,他用溫暖、滿是麵粉的手握手歡迎我的到來,隨即還親切地在我背上拍了一下,揚起我兩頰旁一陣麵粉雲霧。

我戰戰兢兢地走進烘焙室,迎面而來的高溫彷彿像一堵牆,我也是經歷過廚房高溫的廚師,但是這是截然不同的體會,空氣厚重、潮濕、高溫,你好像能夠用刀子劃開。烘焙師接著帶著我鉅細靡遺參觀這個小小的麵包工坊,首先是叉式攪拌器(pétrin),向我解釋為什麼攪拌器的攪速這麼緩慢,就是為了要模仿手揉的勁道,他會仔細確認每批麵團狀況,攪拌過程也都規律觀察,認為時時保持與麵團接觸是烘焙師的本分,他拿了塊高爾夫球大小的麵團放在我手上,說:「你知道麵團有生命,也每天都不同吧?仔細看看你手中的麵團。」我看了麵團一眼後就看著他,他責備我說:「你沒有真的認真看。」他展示如何延展麵團直至像窗戶一般透明,這與麵團強度有絕對的關係,至少他的麵團可以延展如薄紙,而我的還差得遠了!

兩個小時後,他開始教我作出人生中第一支長棍麵包,在麵團送入烤箱後,他請我緊壓蒸汽鈕直至烤箱微微震動,我們三人拿了一個麵包,接著他們教我如何水平向切麵包,檢視麵包孔洞(alvéolage,麵包裡的孔洞與氣泡結構的法文說法);烘焙師指著另一種深色麵包表面的切痕,快速沿著切痕掰開麵包,拿了一把折疊刀,抹上一層黃澄澄的奶油,又抹上老婆自家自製的帶顆粒草莓醬,我迎來人生第一口奶油果醬麵包片(tartine),現在的我也一樣全身沾滿麵粉,只比他們兩位稍微乾淨一點點,深深地為我首次巴黎食物體驗所著迷,不過那時的我還不知道,我已經完成我後門烘焙學院(Backdoor

School of Baking)的第一堂課。

後門烘焙學院

我整個食物人生中,唯一不變的是我無懼自我介紹以及問問題;我的麵包製作正規訓練僅限於先前在美國烹飪學院(Culinary Institute of America)就讀時期,有兩個禮拜在海德公園烘焙坊實作,位於古老修道院的地下室,機具也都是四處搜括、拼湊出來的,工作空間整體也毫無規畫可言。梅耶‧茲沃德林(Meyer

Zwerdling),一位來自東歐的烘焙師擔任我們的教師,常說只要能夠將烤箱加熱到350度,就一定可以做出好麵包;我們當時一邊學習、同時也是學校麵包生產線的一環,我們要為數百位學生準備早中晚三餐的麵包,要是有閒暇之餘,茲沃德林主廚才會帶著我們製作一款他經典的猶太裸麥麵包——體型巨大、帶著藏茴香(葛縷子)的香氣,源自茲沃德林主廚滿是氣泡的獨門裸麥酵頭,用特殊的陶罐儲存放在桌下,我們都知道別碰老師的酸麵團,不過都會偷渡一些好吃的裸麥麵包進食堂。

短短十多年,滄海桑田,現在美國烹飪學院(Culinary Institute of America)校區裡,已經有一棟全新烘焙與糕餅大樓,裝備有德國製發酵箱及石板烤箱,還創立了烘焙科學的學士學位供有志學子攻讀,每個學生都可以學到如何從原料製作出酸麵團,有機與專用麵粉是標準配備。

除了在學校裡學到的皮毛,我現在有的一切烘焙知識都是透過我生命中遇到的每一個生命因烘焙豐滿的人,來自法國、義大利、德國、奧地利、拉脫維亞、斯洛維尼亞、捷克、荷蘭、比利時、南非及美國的烘焙師,都慷慨地跟我分享各自的經驗、技巧及人生故事,也將自己的家人與客戶介紹給我,甚至邀請我去自己家中、個人鍾愛的餐館、親自下廚招待、分飲自家釀製的葡萄酒或烈酒;也會介紹他們認識的磨坊、磨坊主人再介紹農人給我認識,還親自帶我參觀麥田,告訴我他們種的各品種小麥;即使我現在已經開了烘焙坊35年了,我還是會遇到許多在自己的技藝上投注靈魂的匠人,依舊保有我熱情的好奇心,想要知道他們以什麼獨特技法、為自己的街坊製作美味的麵包。

我第一趟巴黎行結束後,不到一年,我又再訪巴黎,手中握著另外一份餐廳清單,還有一篇從紐約時報上撕下來的文章,由派翠沙‧威爾斯(Patricia Wells)所著的《巴黎前十大烘焙坊》,這趟我的法文大幅進步,感謝我在La

Grenouille餐廳廚房工作時,一整年的全法文環境,同時我也更有自信去敲各大烘焙坊的後門,整整四個禮拜,我沉浸在巴黎烘焙文化中,在不同的時間點、造訪不同的烘焙坊,觀察員工擺放產品、跟數個烘焙師傅自我介紹、聽著有品味的顧客評鑑麵包優劣,當時我雖然自主意識上還沒有決定要離開餐廳界,但是潛意識中我已經往烘焙的方向靠近了。

我還記得第一次來到普瓦蘭(Poilâne),門外排隊的顧客讓我想起上次參訪聯合國,形形色色的人們,身形有大有小、膚色有深有淺、耳中更是聽到各種不同的語言,唯一相同的是,每個人都耐心地等待,購買世界聞名的麵包。

隊伍前有位長者,帶著一頂貝雷帽,帽沿的角度俐落地切齊前額,站在門口指揮排隊群眾,我上前自我介紹,很驚訝原來他就是皮埃爾‧普瓦蘭(Pierre

Poilâne),親自帶我參觀普瓦蘭烘焙坊,腳下踩著因多年踩踏光亮的石階,映入眼簾的是著名的普瓦蘭烤箱,旁邊普瓦蘭米契大麵包(miche)正在木架上冷卻,外型看起來像火山丘,跟我在其他烘焙坊櫥窗外看到的截然不同;攪拌盆裡的麵粉色深、還看的見麥麩,普瓦蘭先生撈出一把麵團、放到我手上,接著說:「年輕人,這個才是法國真正的黃金!」。

在我同一趟巴黎命運烘焙之旅,我也遇見伯納德‧迦納紹(Bernard Ganachaud),第一位獲得法國最佳工藝師Meilleur Ouvrier de France

(MOF)獎項殊榮的烘焙師,他跟我說,要成為一個烘焙大師必須要擁有常人不及的專注力,用他銳利、深沉、嚴肅的雙眼,看進我心靈深處,問說:「你有承受磨難的決心嗎?有還是沒有?」我並不覺得他是想要嚇唬我,而是要告訴我烘焙師這個職業,非常需要決心與毅力,身為烘焙師之子,伯納德一輩子都在精進自己長棍麵包的食譜,很驕傲地跟我說:「我用的食譜是我爸爸留給我的,我自己沒有什麼魔幻的食譜,我只是保留最佳傳統,然後嘗試在其基礎之上改良。」

不久後我便嚐到伯納德所說的苦難磨練了,當時我人正在巴齊爾‧卡米爾(Basile Kamir)地下工作間,巴齊爾致力於復甦只使用魯邦種酵頭的麵包,因為那時巴黎這項手藝正在消失的邊緣,當我第一次走進他的聖母磨坊(Moulin de la

Vierge),巴齊爾上下打量我,懷疑我的意圖及決心,因為想要測驗我,就叫我晚上12點整再來烘焙坊一趟,門外等的是巴齊爾的老師,首席烘焙師尚‧拉佛爾(Jean

LeFleur),穿著短褲、破舊的襯衫、裡面套著同樣破舊的背心,開後門讓我進去,完全不掩飾對我的不歡迎,覺得我很煩人,像是趕不走的蚊蠅;領著我走下陡峭、曲折的木梯,進入工作間,接著打開前一天就秤量好的麵粉,倒入巴齊爾驕傲的黃色叉式攪拌器,接著加入從保鮮盒中取出一把厚實、帶著強烈土壤及酸味的魯邦種麵,與數匙鹽巴一同加入攪拌盆中,再加入三桶水,啟動慢速攪拌模式;在這個12乘15平方英尺的房間另一頭,就是一座大型柴燒烤爐,他手拿一個看起來很危險的鉤子,打開烤爐火盒,揉皺放入幾個空的麵粉袋,又從烤箱旁木棍堆中,拿了幾枝乾木枝置於麵粉袋上方,點燃木材生火,重踢火盒門快速關上;隨著烤爐溫度上升,烤箱發出低沉怒吼,煙霧自換氣口吸入、透過自地下室起至屋頂4層樓高的煙囪排到戶外,燃燒灰燼跌落烤爐下方的水槽,發出陣陣嘶嘶聲。烤爐的低吼聲是一年到頭絕大多數夜晚的背景音,因為尚‧拉佛爾使用鑄鐵噴火器(gueulard),放置於烤箱底部,同時也視需求無上限餵養這頭野獸需要的材火。

我們一起混合第二批的麵團,他要求我拿起並倒空一袋25公斤的麵粉於攪拌盆中,走去房間另一頭冷藏室取出一盆質地扎實的魯邦種麵,將種麵倒在工作檯上,撕下一掌的量,仔細檢查種麵質地,還讓我觀察種麵延展呈現蜘蛛網結構,隨手撒上麥麩,他拿近我的鼻子,叫我聞、感受麵團土壤氣息,說:「這就是魯邦種麵包靈魂的來源。」他看著我倒入魯邦種麵、幾桶水以及灰色海鹽,接著啟動攪拌器,並且每兩分鐘就關掉一次,讓我看麵團經過攪拌後,每個時間階段的發展過程,拿起鋒利的麵團刀,迅速將麵團切分成1公斤等重,在撒有麵粉的工作檯面上輕柔將麵團揉成球形,巧妙地排列成形麵團,讓自己能保有中間一個完整的工作區域;接著他拿取第一個成形的麵團,置於中央工作區域,塑形讓麵團更為緊實,輕輕放入撒有麵粉的發酵籃,再將發酵籃置於工作檯旁的推車上,這個動作持續重複至所有麵團都完整成形,且置於發酵籃中,師傅以絕佳的平衡感堆疊所有籃子,之後我們再將這一車麵團推至烤爐旁,讓周圍的溫度促進麵團發酵。

現在是凌晨2點半,第一批麵包已經準備就緒,送進烤箱,就好像有舞監給指令一樣,一到時間點,突然又有兩位烘焙師快步走下嘎吱作響的樓梯,立刻投入工作,其中一位使用鐵鉤拿取燒得通紅的噴火器,放置於火盒下方,另一個拿起長掃把清理爐底灰燼,接著換一隻長竿,頂部綁上4尺長濕布,拖擦乾淨;然後師傅們轉開收音機,一開始彼此惡言相向、拿不定主意要聽哪一台,之後還是取得共識,搭配著耳邊藍調節奏的音樂,這群烘焙師開始將麵包放上烤箱鏟,搭配著音樂節奏一次放上數個麵包,還有個師傅用烤箱鏟靈活地將發酵籃翻轉一圈,另一個師傅隨即將鏟深入烤爐中,快速抽回,麵包便留在烤爐內,轉眼間烘焙室煙霧瀰漫,歸因於麵團上的麵粉及小塊麵團掉到明火上,15分鐘後,烤爐裡面放滿了麵包,兩位師傅汗如雨下;關上烤爐門,拉佛爾在烤箱內建的銅製小盆中注滿水,水盆中裝有水閥控制水穩定地滴入下方的鑄鐵烤盤中,為麵包製造出蒸汽縈繞的烘烤環境。

早上6點,一位員工來店為樓上的烘焙坊開門,開始準備當日的營業,當場已經有數百個麵包準備好上架販售,數個柳枝做的籃子,裝滿麵包、沿著樓梯軌道拉往地面層,至少我們不需要自己搬運這些麵包,一整個晚上的工作終告一個段落,我的身體上遍布夾傷、疼痛、燙傷、瘀傷,我瞭解到烘焙業帶來真真切切的肉體磨難,在我一邊吃著魯邦種麵奶油果醬麵包片當早餐的同時,全身浸潤著汗水、煤灰及麵粉,拉佛爾看向我點了點頭、露出一抹笑容,當下我成了一名烘焙師。

何謂好麵包

我1993年撰寫第一本著作,當時很年輕、相對也比較沒有經驗,書中對於何謂好麵包,我只能分享一種比較狹隘的定義,如好麵包通常無法量產、使用有機穀物、使用天然酵頭、富含水份、充分手揉促進良好結構、冷藏發酵生成絕佳風味、使用柴燒烤爐烘焙產出深色崎嶇的表面等特色。

不過今日,在我遇見過這麼多種麵包後,每位烘焙師來自不同地區、使用不同手法、產出不同成品,我對於好麵包的定義變得更為複雜且微妙;不過即便是現在我還是認為,世界上最好的麵包都來自小烘焙坊,如卡斯泰爾韋特拉諾黑麵包(pane nero di Castelvetrano)就是由店主人莫里吉奧‧斯皮内洛(Maurizio

Spinello)所創,他在一個半廢棄的西西里半島山丘小鎮上開了這間小店,不過每天都出爐上千個香味四溢的裸麥麵包,駐店烘焙師喬瑟夫‧辛可(Josef Hinkel)在他的高效能杜塞道夫式烘焙室中,使用兩階段發酵百分之百裸麥酸麵團酵頭,雖然沒有那麼浪漫,但是美味滿分。

現在的我跟其他烘焙師交談,不會劈頭就問你有沒有使用有機麵粉,我想知道原料小麥產區位置、是否使用單一植株小麥、抑或是多種小麥混磨?我會詢問烘焙師與磨坊老闆的關係,以及使用滾筒磨粉機還是石磨?或者他們會買純小麥回店裡自己磨。

我對於每個烘焙師如何培養自家獨特的酸麵團非常感興趣,使用的技法是當地區域的傳統做法嗎?如果是的話,這個技法的相關歷史是什麼呢?水的比例多少?餵養種麵的時程規劃為何?會使用計時、定溫的酸麵團發酵桶以方便安排烘焙時程嗎?如何管理使用湯種(soakers)、中種麵團(sponges)及預發酵種麵(pre-ferments)?

揉麵之前原本是個簡單的話題,不過現在有太多種混合、揉捏麵團的手法,在鮮花廣場富諾披薩屋(Forno Campo de’ Fiori)裡,充滿氣泡的羅馬披薩麵團是使用高轉速、長時間攪拌得來的成果;業界又重新吹起舊式二臂攪拌器,特別流行於法國、義大利及西班牙,而德國則回歸垂直攪拌器傳統製作出更細緻的裸麥麵團。

自家烘焙愛好者原本使用KitchenAid桌上型攪拌機也能做出品質很好的成品,卻也都願意購買專業攪拌器,希望可以較輕鬆掌握較軟的麵團,測試本書食譜時,我個人使用Häussler螺旋式桌上型攪拌機,不論軟、硬麵團,效果都很不錯。

雖然說使用傳統柴燒烤爐烤麵包有著非常濃厚的古今工匠烘焙感,不過說實話,我嘗過所有美味的麵包中,使用現代櫃式烤爐比傳統柴燒烤爐來得多,因為現代烤爐易於操作、穩定性高、而且較為環境友善,許多人都很訝異,喬奇‧高爾斯(Jochen Gaues)的深色、脆口麵包竟然不是來自柴燒烤爐,而是使用Heuft燃油烤箱,許多烘焙師,包括我本人,也認為這是世界最好的烤箱。

今天的我相信在談論麵包時,使用語言的精確度與品嘗覺知程度應該比照品葡萄酒,製作一瓶傑出的葡萄酒需花費大量個時間與精力,葡萄酒作家可以著墨的地方太多了,葡萄產區、產區土壤、氣候、沃度、葡萄種類、發酵過程、糖分含量、酒體呈色、裝瓶及陳釀等,還可以比較如義大利或法國產淵源深遠的舊世界酒,與澳洲、南非及美國產的新世界酒之間有什麼不同。為什麼麵包評鑑不也從源頭做起?考量原料小麥的種植法、麵粉碾製法,考量幫助麵包發酵並且增添風味的酸麵團種類,了解麵團混合的機制與背後食品科學機制,為什麼我們對待麵包沒有像葡萄酒一樣,鑽研這麼深、這麼有求知慾?

專業工匠麵包工法自「普瓦蘭」聲名遠播起大幅度改變,碾磨技法、種植、烘焙科學都可見顯著進展,即便自家烘焙的品質也多有提升;1978年伯納德‧克雷頓(Bernard Clayton)的《法國麵包大全:如何完美在家重現》(The Breads of France: And How to Bake Them in Your Own

Oven)出版問世,他嘗試向毫無概念的美國人介紹何謂工匠麵包,40年之後,自家烘焙愛好者在網路上辯論究竟36小時的低溫發酵是否太久,還分享自己的食譜,在酸麵團中加入玫瑰花瓣,本書蒐集的食譜正好適合這類自家烘焙的愛好者。

分享麵包的喜悅

25年前我第一本書《麵包先決》(Bread

Alone)問世,之後有許多來自美國及歐洲的烘焙同僚也出版了許多絕佳的著作,在我自己烘焙坊的辦公室裡,有超過200冊我經常參閱的烘焙相關書籍,而且藏書量不斷擴增當中,當然這些書中的食譜有很多重複的部分,但是我對於不同作者定義何謂好麵包的標準很感興趣,就是一些小細節讓這些烘焙師傅的麵包與眾不同。2007年我出版了第二本著作《風土麵包》(Local

Breads),背後原因是希望可以記錄各地不同的麵包,有著不同傳統、食材、技法,創造出專屬每個地區風土的麵包,如法國的奧文尼、義大利的阿爾塔穆拉。

《風土麵包》出版後幾年間,我持續旅行探索歐洲、美國大小城鎮,參訪磨坊、農場、大學穀物研究中心及實驗室、酸麵團研討會、烘焙器材展及製造業者,當然還有前往無數烘焙坊,我有次甚至前往位於馬爾他的一間烘焙坊,擁有足夠太陽能電池可以用來加熱水、提供全店冷氣運作的電力,我的兒子尼爾斯(Nels)看到後頗受感動,回國後也在我們家的烘焙坊Bread

Alone的屋頂上加裝太陽能電池,希望可以儘速早日達成零耗能綠建築目標。

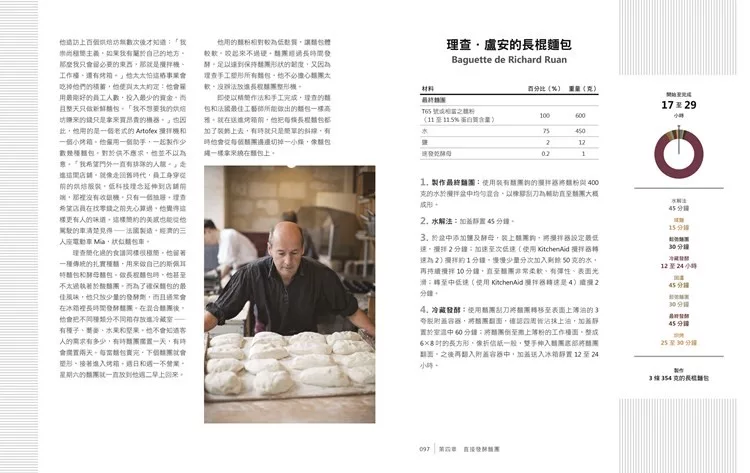

每次的邂逅都帶來另一場相逢,我透過巴齊爾‧卡米爾(Basile Kamir)認識了麵粉碾磨大師伯特蘭德‧季嘉德(Bertrand Girardeau),又透過伯特蘭德,我認識了他磨坊的測試烘焙師法布里斯‧格理(Fabrice Guéry);我的朋友笛迪爾‧羅沙達(Didier Rosada)引薦我認識休伯特‧契隆(Hubert

Chiron),他是歐洲最大的農業研究中心法國農業研究院(INRA)的前瞻烘焙主任,而休伯特又介紹我認識了理查德‧盧安(Richard Ruan),曾任與休伯特類似的工作,不過現在昂日(Angers)擁有一間三人經營的小烘焙坊。之前我曾經在柏林與佛羅里安‧敦伯格(Florian Domberger)一起工作,進而有幸認識他的導師,巴伐利亞烘焙師比約恩‧梅多(Björn

Meadow);我烘焙的同事及朋友圈越來越大,每一次的新機遇都開啟了新的大門,迎來新的人及麵包。除了學習傳統作法之外,我也熟識新生代的烘焙師,勇於在傳統麵包的架構上大膽留下自己的足跡。在法國亞維儂(Avignon),Bella Ciao Boulangerie Utopiste店裡的烘焙夥伴,曾向我展示他們自行研發簡化版的鄉村麵包(Pain de

Campagne),要一直等到進爐烘烤前一個才要塑形;而在巴黎的Boulangerie Utopie(很有趣,這些年輕人都取相似的店名),店裡賣的長棍麵包工序保留傳統細節,但是在其中加入少量的活性碳粉,讓麵團呈現深黑色;丹尼絲‧波傑鮑爾(Denise Pölzelbauer)將自己祖父的傳統烘焙坊改造翻身,使用葡萄籽粉與一般麵粉製作麵包。

我的朋友尚菲利普‧德‧托納克(Jean-Philippe de Tonnac),同時也是《世界麵包詞典》(Dictionnaire Universel du Pain)一書之作者,引薦我認識他的友人約爾格‧理曼(Joerg Lehmann),一位天賦異稟的食物攝影師,同時對麵包有著相當熱忱(當時約爾德住在巴黎侯朵夫•朗德曼[Rodolphe

Landemaine]其中一間烘焙坊樓上,所以後來我也因為約爾德認識了侯朵夫本人),我看了約爾德先前的作品,記錄著烘焙各層面,烘焙師、農人、碾磨師等,當下我就知道我找到了一個好夥伴,可以記錄下我走過的每個地方、遇見過的每個人以及他們背後深厚的人生故事,也只有向約爾德有著一樣熱忱的人,才會願意親自搭飛機、坐火車、或是擠在福斯的小金龜車裡,踏遍整個歐洲,就為了取得每張需要的照片,托約爾德及他夫人麗莎(跟著我們整趟旅行、孜孜不倦地扮演約爾德的創意夥伴)的福,我得以重返一些我最愛的地方,也一起發現了新的地方,當我在做筆記、錄製訪談內容時,約爾德就從旁側拍無數張動人照片。

要是這本新書還是只著墨於我自己的麵包,未免太過無趣,生命待我不薄,我得以遇見這麼多傑出又努力的匠人,將構成本書強大卡司陣容,我希望記錄這麼一個優秀群體,也很感激可以是這個群體的一份子;以下書中提到的所有人,對於自己的職業都非常有熱忱又具有個人獨特性,無比認真看待自己的專業,也相信自己在做的事情有價值,不論專業是烘焙、碾磨、種植或研究麵包科學,透過向這群匠人學習,我自己的烘焙也又更深了一個層次,我將帶著感激及謙卑的心,向你們分享他們的故事、食譜及對於現代麵包的想法。

![呂昇達經典麵包配方╳私房迷人料理[二版]:40款麵包與90道燉肉、海鮮、沙拉、四季果醬與和洋醬汁的美味組合](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F091%2F80%2F0010918004.jpg&width=125&height=155)