前言

你有多常看到真正新奇的東西?你曾經是第一個看見某個地方或某個事件的人嗎?在國家地理攝影師的職業生涯中,我很幸運地做到了這兩件事。

2006年,我幫忙組織了一次洞穴探險活動,進入位於南太平洋紐幾內亞海岸外的新不列顛島(New

Britain)內部。雖然要抵達這個島非常困難,但全世界有幾座最驚險的洞穴就在這裡。我們花了三個月探索島上的地下世界,這真是個驚人的地方。在現場停留了一個月之後,一名隊員回到基地營報告,他發現了一個面積1.6公頃的地下湖,洞穴頂部有37公尺高,還有一座9公尺高、震耳欲聾的瀑布。這樣一個隱蔽、費盡艱辛才能抵達的地方,顯然是從來沒有人涉足過的。

我們很快再次組織隊伍重返。 前往姆悠湖(Myo Lake,後來以此命名)的路上,要先在茂密的叢林中跋涉很長一段路,沿著容易崩塌的可怕峽谷路膽戰心驚地走上五個鐘頭,然後再逆流游泳一個小時,前往地下河流奧拉河(Ora

Rover)。我們愈是冒險深入洞穴,這裡就顯得愈發不可思議,也更加令人生畏。隨著抵達的時間一再推遲,我強烈地意識到我們是多麼與世隔絕。但這個地方本身太棒了,令人驚嘆,難以置信!

洞穴內部是絕對的黑暗,完全沒有光。這個穴室非常大,大到我們無法一眼看完。我們的頭燈只是這片黑暗中的幾個小光點。洞穴頂部和遠方的壁面消失在我們燈光可及的範圍之外,得仰賴雷射測距儀才知道邊界在那裡。

要「看見」這個沒有人看過的地方,唯一的辦法就是把它拍成照片。我安排了五個人在洞穴各處舉著大功率閃燈。閃燈的光很亮,但速度太快,人眼無法清楚辨識。唯有拍下來,我們才能從我的相機螢幕上第一次看到洞穴的樣貌。在螢幕上,湖水的綠色和岩壁的金色鮮活了起來。這個穴室不但很大,而且很美!

第一次探險結束要離開時,我心中升起了一股責任感。在月球表面走過的人,比在這個穴室裡走過的人還多。因此,與世界上的其他人分享這個體驗,是我作為攝影師的責任。

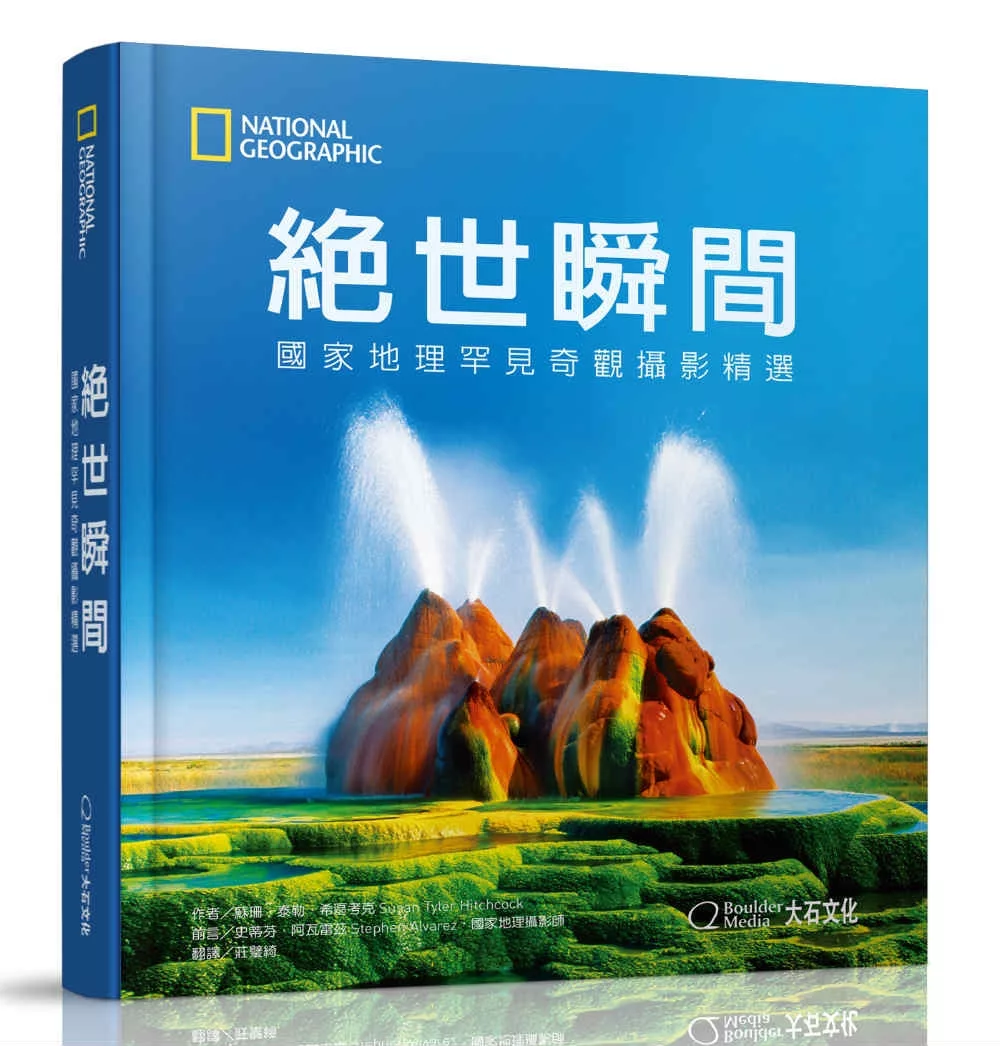

自從相機發明以來,這一直是攝影師扮演的角色。在19世紀末,攝影師對美國西部進行了地理調查,把那裡的奇景帶到瞠目結舌的觀眾眼前。這些照片證明了超乎想像的景觀是真實存在的。約翰‧威斯利‧鮑威爾(John Wesley Powell)率領的科羅拉多河探險隊所拍攝的大峽谷照片,確立了美國西部是一個潛力無窮的地方。威廉‧亨利‧傑克森(William Henry

Jackson)首次拍下黃石公園奇妙的間歇泉,因為他這些照片,世界上第一座國家公園才得以成立。攝影師助長了探索和保育行動。這也是在國家地理工作的我們全心擁抱的角色。

攝影師在拓展攝影藝術的極限中茁壯。我們想知道相機能夠去到哪裡,能夠拍到什麼。有些情境太危險,大多數人無法親眼目睹。很少有人會想近距離觀看火山的藍色熔岩噴發,但是一張照片就能讓所有人體驗到這件事。攝影也揭露了隱藏的奇觀。對我們的眼睛來說,瞬間的雷擊消逝得太快,林間螢火蟲的光跡太微弱,但這兩者都能用照片呈現出來。

去年,我幸運得到一次非常難得的機會,到法國東南部的蕭維洞穴(Chauvet-Pont-d’Arc

Cave)拍攝舊石器時代的岩畫。這些岩畫已有3萬6000年的歷史,但是看起來卻像昨天才畫上去的。為了保護岩畫,洞穴完全不對外開放,因為這些古老的畫作太脆弱,不能冒險讓大眾隨意接近。在拍攝這些畫作時,我不只是看到極少數人才能看到的東西,我的照片也決定了世界上其他人看待它們的角度。

無論在法國拍攝古代藝術、在新不列顛島拍攝洞穴,還是在墨西哥拍攝大樺斑蝶遷徙,能站在這些現場都是無上的殊榮,而這正是攝影師所追求的:讓世界看見新的、不可思議的景象。我很榮幸能夠把本書中的這一類影像呈現給世人,這些難得一見的時刻都是在完美的時間點上捕捉到的成果,有的出於直覺,有的則是經過數週、數月,甚至多年的準備,主題涵蓋了地點、物品、現象、生命和關鍵的瞬間,分別出自藝術家和探險者之手。這也是觀看世界的新方式。

史蒂芬‧阿瓦雷茲(Stephen Alvarez)

![捕風景的:方慶綿的影像與復返[活頁裝]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F089%2F98%2F0010899870.jpg&width=125&height=155)

![許淵富(全三冊)[盒裝]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F089%2F19%2F0010891974.jpg&width=125&height=155)