作者的話

「煤礦小鎮或村莊裡的男孩,生活重心就是煤礦。在煤礦的環繞下長大,他不僅熟悉煤灰的味道,對蒸氣幫浦和起重機的聲音也耳熟能詳。男孩經年累月看著父親和兄長鑽進坑道採礦。對大多數在那種環境中長大的男孩來說,當那天來臨時,他們也不得不放棄童年時光,走入那樣的生活。」(節錄自《礦坑男孩:礦區童工的故事》,羅伯.麥因托希著)

如果你是一個在十九至二十世紀初成長於布雷頓角的男孩(或是全世界任何一個礦區的孩子),就可能被迫要面對一個事實──到了九或十歲,就必須下礦坑工作,一天有十二個小時待在嚴峻、危險和黝暗的地底世界。數十年後,這些小鎮的生活依舊圍繞著煤礦打轉。即使到了一九五○年代,也就是這個故事發生的時代,中學年紀的男孩仍然延續著父親和祖父留下的傳統,想像自己在礦坑工作的未來。

這就是煤礦小鎮遺留給世人的歷史資產。

瓊安.史瓦茲

導讀

成長,就像這樣

劉清彥

圖畫書藉由圖像和文字構成故事,因此可以宛如電影般呈現某個特定的時空、人物和情節,以充滿文學性和藝術表現手法與風格的方式,將故事角色當時的生活、處境和情感,栩栩如生的描繪出來。這類紀實性圖畫書常常能帶領讀者穿越時空,進入故事主角的遭遇和困境,深切經驗和體會其中的生命轉折與成長歷程,然後與自己的生命產生對話與連結。

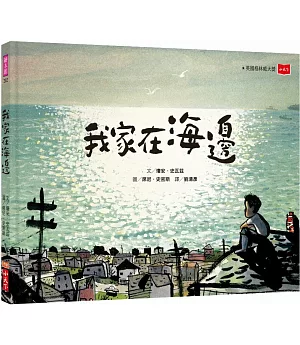

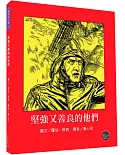

這本書便是脫胎自作者出身的加拿大新斯科細亞省布雷頓角煤礦小鎮的童年故事。小男孩的娓娓道述,帶我們走進那個平實純樸的採礦年代。作者刻意以不斷重複的句型「就像這樣——」,來對比出兩個迥然相異的世界。一個是小男孩眼見與生活的地表世界,湛藍閃亮的大海、璀璨耀眼的陽光、綠油油的青草樹木、隨風搖曳的野花、殘破衰敗的遊樂場和平靜安詳的小鎮,隨著小男孩一天生活的時間進展,逐一顯露出來。

表面上看來與一般鄉間小孩的生活無異,卻在看似安適純真的表象底下,隨著不時出現的「爸爸在深深的海底挖礦」這句話,讓另一個殘酷又艱辛的世界穿插現身。這個黝暗危險的世界雖然深藏於不為人所見的海底,卻無比真實,並且隱隱牽動著地表平靜生活的一切。小男孩看似天真無憂的生活,卻潛藏著隨時令人惴惴不安的隱憂:只要父親在海底工作的那些漆黑礦坑稍有差池,這樣的平靜生活將頓時崩潰瓦解。

這種對比敘述,透過畫面有了更真確可信也更強化的呈現。畫家從書名頁的海邊小鎮全景,一路帶我們走進小男孩的家,並且隨著小男孩的父親一起進入礦坑。他一方面以樸拙的線條和柔和溫潤的色彩來描繪小男孩在「地表」的生活風貌,卻也在翻頁間隨文字赫然乍現「地底」大片漆黑、令人戰慄的世界,看見礦工們辛苦的鑽鑿採礦,也因為坑道驟然崩落而心懸在喉,直到最後看見父親安然出現在家門的身影,才得以鬆口氣。畫面的起落轉折宛如天衣無縫的影像剪輯,帶來的戲劇張力,也和文字緊密連結。

故事從頭至尾,小男孩都對父親的工作了然於心,他知道這份工作對自己和家裡有多麼重要,也知道工作有多麼辛苦危險,他疼惜父親的辛勞,卻也從中窺見自己即將面對的未來。這樣的生活對成長於煤礦小鎮的人來說儘管無奈,卻也是一種踏實。這就是人生,而當小男孩認清了人生真實的樣貌時,也等於跨入了成長的另一個階段,預備肩負起傳承的責任。

(本文作者為資深兒童文學工作者)