序一

藏在閣樓的故事 /魏外揚

歷史雖已過去,卻不曾遠去,它有時就藏在閣樓上或地下室的某一個角落。在英國,正當第一次世界大戰一百週年紀念活動陸續展開,各地也紛紛傳出有人從閣樓發現屬於那次大戰的物件,使人與那場浩劫的距離更加貼近。

例如,在肯特郡(Kent)的Scotney Castle,工作人員從閣樓的一只金屬箱子內,發現十一本日記、七十幾封信件、多枚勳章和一些與戰爭有關的物件,經過抄錄、整理後,在二○一四年,也就是第一次大戰爆發一百週年時展出,別具意義。這些物件為皇家砲兵高階軍官Arthur Hussey

所有,他的父親就是這座城堡的主人。另外,在坎布里亞郡(Cumbria)的Kendal,有個兒子在母親過世後清理母親的寓所,在閣樓上發現一疊文件,其中有一首悼念袍澤陣亡的詩作,是他的舅公Cornelius

O’Mahoney在第一次世界大戰期間寫的,當時他們在土耳其參加達達尼爾戰役,傷亡慘重。透過這首感人的詩作,我們彷彿置身於一九一五年的達達尼爾海峽,感受到無情的戰火和濃厚的袍澤情誼。

歷史不僅藏在閣樓,也藏在後人的記憶與紀念中。喬安納(Joanna Shelton)曾任經濟合作暨發展組織的祕書長,她的曾祖父Thomas

Alexander(1850-1902)是第一代赴日本的美國長老會宣教士。喬安納身居要津,經常在世界各地與各國政要見面,行程滿檔,意氣風發。有一次,她接受日本大阪一間教會邀請,成為一百二十週年堂慶的貴賓,原來這間教會是她曾祖父建立的。喬安納除了參加感恩慶典,還去看了艾

拉的墳墓,艾拉是她曾祖父的女兒,在教會擔任司琴,十四歲時病逝於日本。透過這間日本教會的記憶與紀念,喬安納開始尋找曾祖父的足跡,寫成一本傳記《一個基督徒在多神之地:在日本的信心之旅》(A Christian in the Land of the Gods: Journey of Faith in

Japan),而且逐漸重建自己早已疏遠的基督信仰,最後甚至辭去那份重要職位,回歸蒙大拿州的農場,在一所小教會中擔任長老。她說:「或許,我是那位一百年前在日本未盡其功的老宣教士最新結的果子吧!」

歷史無論是藏在閣樓,還是藏在人的記憶與紀念中,總要有人去發現、去書寫,它才會說出所知道的故事。宣教士故事,由宣教士的子孫來撰寫,似乎最為理想。除了喬安納之外,我手邊還有好幾個為曾祖父母寫傳記的例子:

其一,柯喜樂(Norman H. Cliff, 1925-2007)寫他的外曾祖父海班明(Benjamin Broomhall, 1829-1911)的故事,中譯本《聖愛的火焰》(A Flame of Sacred Love),二○○六年由宇宙光出版,列入「馬禮遜紀念文集」之一,代表華人教會對海家幾代委身在中國福音事工由衷的感念。

其二,泰澤可(Charles Tyzack)寫他的外曾祖父陶亞當(Adam Davidson, 1832-1885)參加英法聯軍之役,深感內疚,回英國後加入基督教公誼會,他的四個兒子陶維新、陶維廉、陶維禮、陶維義先後前來中國,在四川建立公誼會在中國的宣教基地。書名《公誼會入中國:陶氏兄弟與公誼會在華史略,1886-1939》(The Davidson Brothers

and the Friends’ Mission to China, 1886-1939),封面上「海內存知己,天涯若比鄰」十個中文大字,透露出這個宗派除了持守基要真理外,也重視追求和平與友誼的核心價值。

華人參與跨文化宣教雖起步較晚,但如今也到了可以為家族前輩寫傳記的時候。朱敬華的《宣教火,家承傳:華人宣教先鋒朱醒魂與家屬見證》,二○一六年建道神學院出版,是這類著作的代表。全書分為朱醒魂生平、朱醒魂開拓宣教事業至今之發展、朱醒魂家屬事奉見證三大部分,不但完整記錄朱家四代與神同行的見證,也為華人初代跨文化宣教運動留下珍貴記錄。為曾祖父母寫宣教故事,朱敬華交出漂亮的成績單。

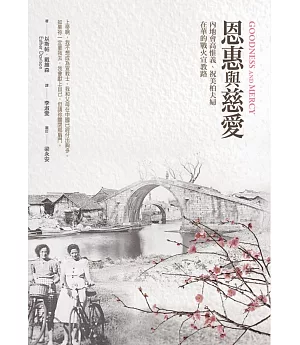

最後要說的是Esther Davison 寫的《恩惠與慈愛》(Goodness and Mercy),講述她父母在戰火下的中國所經歷的艱難歲月,二○○九年由Mill City Press 出版。本書作者Esther 的母親Maybeth Judd(1913-1997),中文名字叫祝美柏,是第三代來華宣教士。她的祖父祝名揚(Charles Judd,

1842-1919)是內地會的初代成員、戴德生的重要同工;伯父祝康寧(Frederick Judd, 1871-1956)是內地會的醫生,在上海時與倪柝聲交往密切;父親祝家寧(Charles Judd, Jr., 1876-1966)也加入內地會,在上海總部管理財務,晚年任職於費城的北美總部;姊姊祝美蘭(Kathleen Judd,

1907-1988)嫁給內地會史學家賴恩融(Leslie Lyall, 1905-1996),夫婦也都在華宣教。因此,當祝美柏於一九三六年由溫哥華出發前來中國時,中國對她而言並不陌生,然而因著日本對中國的野心,戰雲從東北、華北逐漸南移,中國對她而言卻又是充滿變數的地方。

祝美柏與同屬內地會的高惟義(Ken Gray, 1913-1973)一九三九年二月在上海結婚,婚後他們奉派到浙江奉化展開新的宣教生涯。一九四○年一月,長女Gwen 到來,為這個小家庭帶來無比的喜樂與幸福,他們在奉化度過一段美好的日子。

一九四一年春天,日軍佔領奉化,日子開始難過起來。由於身為加拿大僑民,還不致受到日軍直接迫害,高惟義、祝美柏一家人決定仍留在奉化,與中國人站在一起。直到珍珠港事變爆發,加拿大僑民變成敵國人民,高惟義一家人逃難的時刻終於來到。從奉化經由寧海、嵊縣、新昌,多半靠著腳踏車和徒步,好不容易才到達天台。難民如潮水流動,逃難之路波折難行。白天,不時在日本飛機的掃射下躲藏,有時候正經過墳場,只得以墓碑為掩護;夜晚,或棲身於髒亂無比的客店,或將就在路旁的奉茶茅屋過夜。十二月的寒風刺骨,撐到天台的時候,眾人都生病了,尤其是未滿兩歲的Gwen

最為嚴重,不住咳嗽,呼吸困難,終於在一九四二年一月五日病逝。更令人難過的是,天台當地人拒絕讓一個「小洋鬼子」葬在他們的土地上,心碎的高惟義夫婦只好雇艘船,將小小的棺木運到下一個名叫臨海的城市,葬在那裡的基督徒墓園。筆者幾年前讀本書英文版,讀到這裡時不忍鼻酸,戰火下的宣教家庭所承受的苦難是何等沉重。最近校閱本書中文版,讀到這裡時更不忍落淚,因為筆者現在有一個與Gwen

年紀相近的孫女,天真無邪、逗人憐愛,更能體會當年他們失去Gwen 是何等傷痛。

書中詳述從一九四一年底開始,他們輾轉流離於浙江、閩北、贛東地區,一九四四年底從贛縣搭軍用飛機到昆明,才算脫離淪陷區。再從昆明搭飛機到印度加爾各答,轉搭火車到孟買。等到一九四五年戰爭結束後,從孟買搭船回到美國紐約,為九年來的第一個宣教任期劃下句點。

《恩惠與慈愛》寫到這裡就結束了,但本書作者出生於上海,可見她的父母在休養生息之後,一定又回到中國,然後在一九五○年前後再次因政局大變動,被迫離開中國。回到北美後,他們繼續在海外基督使團服事,直到年老退休。或許在中國戰火下宣教的這九年,不是他們一生中最有成就的歲月,卻很可能是他們一生中經歷上帝的恩惠與慈愛最豐富的歲月。

幾年前筆者閱讀這本傳記,覺得這個宣教士家庭在中國抗戰淪陷區逃難的經歷很有代表性,因此寫成〈戰火下的宣教路〉一文(《宇宙光》,二○一五年十一月)加以介紹。文中感嘆這本傳記還沒有中文譯本,沒想到讀者李淑雯女士主動響應,承擔翻譯初稿的重任,並承蒙梁永安先生審訂譯稿、吳望華女士確認書中部分人名與地名的中譯,袁瑒教授另序推薦,而宇宙光出版社同仁在簽訂版權與內文的編校方面也費心費力,如今中譯本得以出版,筆者甚感欣喜。本書作者在通信中曾向筆者透露,她正在撰寫父母在中國第二個任期(1946-1950)的故事,但願她早日完成,也期待有更多藏在閣樓上的故事能早日發現、書寫、翻譯成中文,讓華人教會在承接宣教大使命時,有更多美好的見證可以學習。

■魏外揚:中原大學退休講師,現為宇宙光馬禮遜學園副祕書長,多年來致力研究華人基督教史

序二

平民中的英雄 /袁瑒

記得我最早讀到的一篇有關赴華宣教的文章,是林治平老師寫的馬禮遜(Robert Morrison)小傳〈平民中的英雄〉。文章末尾提到這個標題的出處,乃是中國總稅務司赫德(Robert

Hart)對他的讚語:「我們在人生的各方面都能找到英雄—馬禮遜就是我們在平民階級中所找到的英雄。」馬禮遜作為首位赴華宣教士,翻譯了第一本中文聖經、編撰了第一本漢英字典、創辦了第一份中文民報、造就了中國第一位傳道人,漢學先驅、外交才俊,一頂頂「第一」和「專家」的桂冠,早已使他超越了「平民階級」。而我閱讀《恩惠與慈愛》(Goodness and

Mercy)一書的原著時,不斷浮現心頭的一句話便是:「這真是一對平民中的英雄!」

雖然祝美柏 (Maybeth Judd) 出生於宣教世家,但在世人眼中,她只是一個不會做家務的鄰家女孩,而高惟義(Ken Gray)就更是一名普通的農場少年(farm boy)。他們在內地會群英譜中,沒有建立過豐功偉業,回到加拿大解甲歸田之後,由普通的宣教士恢復成普通的農場主。如果沒有這本回憶錄的問世,我們根本不知道抗戰時期他們在浙、贛、閩三省所經歷的神蹟奇事。

一九四一年,奉化陷落,高惟義在子夜孤身面對日本軍官的淫威,內屋妻女和樓上難民的安危都繫在這個二十八歲的年輕人身上。並不是他的頭頸比鉛筆更能經得起武士刀,而是地球另一頭迫切的代禱,激發了這位平民宣教士的勇氣,使他成為保衛婦孺的英雄。

奉化高家絕沒有南京大屠殺期間二十多位歐美宣教士那麼廣為人知,被戲稱為「宣教士火柴盒」(mission

matchbox)的奉化宣教站也絕沒有金陵女大那麼寬敞,庇護到的人數也沒有那麼多,但是在那個時代卻更具代表性。整個二十世紀上半葉,中國戰亂頻仍,大城市的人可以躲進租界,中小城鎮的人逃進教堂和醫院,很多小地方只有內地會的宣教士留守,他們蝸居的「火柴盒」,就成了當地唯一的「方舟」。

二○一五年,當前身為中國內地會的海外基督使團 (OMF) 徵集宣教士生平故事作為廣播劇素材時,我便推薦了《恩惠與慈愛》中的故事——平民宣教士的英雄故事。可以說,高惟義和祝美柏這對夫婦的傳奇,先有了中國聽眾,再有了中國讀者。與此同時,我自己也在經歷加入使團的漫漫征途,凡在紐西蘭加入使團的宣教士成員都非常熟悉這樣一句話:我們乃是蒙召進入非凡的人生(called to no

ordinary life),這也確實是使團古往今來很多同工的生命見證。有一位姊妹更是把這句標語演化為一個好記的數學公式:平凡的人,因著奇妙的神,帶出非凡的人生(ordinary people +extraordinary God = no ordinary life)。

可能是出於女性的回憶口述,又經女性之手編輯整理,書中充滿了溫馨親切的生活細節,是馬禮遜和戴德生的傳記中比較缺乏的。祝美柏眼中的高惟義,動手能力極強,種菜、養羊、儲糧、組裝收音機,幾乎無所不能,他的廚藝甚至超過了身邊的女宣教士。然而,正是這些平民生活的鋪敘,更反襯出這對年輕夫婦在艱困危急中展現的英雄氣質。他和美柏,既是同工,又是同年(同一年赴華),也可以說是並肩作戰、相濡以沫的同袍和同梯。

這本傳記對我而言,絕非僅是收集到的又一本宣教士傳記而已,因為書中除了感人的敘述、傳奇的故事之外,還屢屢提到嵊縣(今嵊州)。按照華人的傳統,嵊縣是我的祖籍,也是內地會很早就建立的宣教基點。在從新昌到嵊縣的路上,背負Gwen的苦力形跡可疑。神雖然保守Gwen 沒有遭遇綁架,卻允許她幾個月後被肺炎奪去幼小的生命。更讓人撕裂心腸的還不是Gwen

的夭折,而是圍繞她的埋葬引發的張力。

從馬禮遜的時代起,赴華宣教士和他們的家人就不得不面對「死無葬身之地」的困境。到了抗戰時代,中國人受了西方宣教士那麼多恩惠,在宣教站和禮拜堂蒙受了那麼多庇護,卻仍然怕「洋鬼子們」的屍體會壞了當地的風水,以至於死在天台的Gwen,移屍臨海才能入土為安。在宣教史上屢屢讀到這些悲涼的故事,便對〈創世記〉中亞伯拉罕向赫人買地「埋葬死人」那一段經文更多一層感悟。

這對年輕的宣教士夫婦埋葬女兒時,看到同一座山的旁邊,竟然有一座棄嬰塔(baby

tower),堆滿了生下來就被遺棄的中國女嬰的屍骨。記得有一年,一位姊妹帶我們去弔念幾位溫州宣教士的墓地,其中有一些生前操持育嬰堂。我們兩人在這些宣__教士的墓碑前默立良久,最終那位姊妹開口說出了我們都聯想到的事:「如果我們生在那個年代,如果沒有這些宣教士,可能都是棄嬰塔裡的白骨。」我的祖籍嵊縣,在浙江諸縣中屬於比較貧窮的地方,男子生下來做長工,女子的出路更為悲慘,不是給人做「接奶媳」,就是送到育嬰堂,沒有育嬰堂的地方,一定會有棄嬰塔。後來女子越劇流行,很多女孩子開始學唱戲,也算是多了一條生路。

在我自己的博士論文和文章中,常常提到,雖然福音早早因著內地會宣教士的腳蹤傳到嵊縣,但是我的長輩和家人中,仍有很多人與基督教信仰擦肩而過。面對中國鄉間的芸芸眾生,一對宣教士夫婦只能是滄海一粟,他們能做的非常有限。但聽到福音並願意接受的那些人,有福了。就好像那個拯救擱淺海蜇的故事一樣,對回到水中的那些海蜇來說,小男孩看似愚拙的努力是牠們活命的唯一機會。宣教士來到中國,即使在千萬人中帶領一兩個靈魂得救,便不算辜負使命。而這些赴華宣教士群像中,很多都是像高惟義、祝美柏夫婦那樣的普通人,因著神的呼召,成為平民中的英雄。

■袁瑒:紐西蘭梅西大學社會學博士、中國復旦大學法學博士。現為海外基督使團研究員