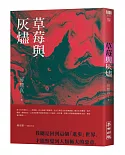

推薦序

寒瘦的謬斯

莫澄的手特別瘦,不管手臂或手指都可列入枯骨級,永遠冷冰冰,臉卻肉肉的,蒼白得像女鬼,修長的身材走路很飄,「仙女」、「女巫」是最常聽到的封號;她身高一七○,還愛穿矮子樂,搭配熱褲,走路維持前傾十五度一副隨時要跌倒的樣子;有一陣子染綠髮,走了妖異偏鋒,內心的叛逆全使出來,竟因此被家人斷糧;我最喜歡她穿運動短褲,平底白球鞋,像是無性別的狡童,文青與知青、憤青混搭,總之,她是我學生中歪斜得最有精神,自我省察力最高,心地也是好的,悟性與義氣兼具,寫作時最清明與正常,我肯定她這個面向。

她的內在有時極度混亂,生活常在失序中,如果寫作能逼出她的靈光,讓她更正常,為何不鼓勵呢?人皆非完美,正面負面加總是正的就好,我也是靠寫作維持平衡,不斷改進自己的人哪!

她大一開始寫,至多兩年一篇短文參賽,等到跟我熟時,已近三十歲,寫了十年,稿量不到兩萬,在這點上她與楊莉敏相似,文風有交集,都是極少而真好,一個是郊寒一個是島瘦,當然得過一些大獎,問題是寫得太少,想邀書的出版社並非沒有,而是稿量不足,連我催都沒用,更何況別人。她都三十歲了,一點都不急,卻急死我,如今她要出書了,趕上厭世的時代氣息,這代表著現在青年一部份的精神特質,跟我讀書時青年熱衷的存在主義命題相呼應,說明時代有時會倒轉,當時代給與我們絕望,只有正面相對,這並非消極悲觀,而是淡定承受。

我覺得散文最難的是處理形而上的問題,尤其是虛無與終極的書寫,畢竟它是如此充滿人間煙火的文類,莉敏與莫澄都是很早就直面死亡,是像毛姆所說「在另一個地方觀看著自己在一座海市蜃樓演出」的人,她們的厭世情結在書寫上走向兩極,莫澄常化為瑣碎的日常書寫,常在一大堆碎唸後,猛力一推,一棒打死虛無與死亡;莉敏則常在詩與小說中遊走,自我也常分裂為孩童/成人,純真/邪惡,厭世/茍活,叛逆/順服……在兩極間飄移,可貴的是如此沉重的議題,她們寫得不枯躁,有時還相當鮮活。如莫澄寫:

距今前一陣子,我一位十幾年不見的親戚過世了。我在告別式結束後不久來到火化現場,親眼看幾位親人儀式性地為他拾骨:他們用一雙長得出奇的筷子,夾住不鏽鋼盤上焚燒完畢的骨塊,再放入一個水綠色的大罈中;我臨時退縮不敢撿,便站在一旁遠遠凝視著這些,但除了一些看不清楚、疑似黑白夾雜的灰燼之外,什麼也沒看清楚。我稍後仔細看清並感到訝異的是,火葬場裡負責將骨灰裝甕的的工作人員,把骨灰一股腦地倒進水綠色罈子後,就將一個形狀類似鐵勺的東西伸入罈中猛搗。母親這時問旁邊的表哥:

「全部放進去嗎?」

「對。」

「裝得完嗎?」

「一定會太多,所以身體先放好,然後壓平,頭蓋骨那幾片就完整保留下來,最後才放上頂部。」表哥回答。

「那如果連頭蓋骨也太多呢?」

「那就只好一起壓碎了。」

我聽見鐵勺攪拌、擠碎骨灰的罈中迴響,是酥鬆剝裂的聲線,彷彿燕麥餅乾或小時候烤肉活動結束免不了要清理的、耗盡一切的衰弱白炭。

在一篇討論青春、死亡與叛逆的文章中,她能從中跳脫,視生命為「回歸」,並非完全虛無,而所有的未竟將會折射在此生中,年紀輕輕的少女會有這樣的思考,那需要多大的靈思與才氣:

有一件事,我到現在都懷有無可言說的深信:如果人一生有終歸的道程,則那裡的一切,都將在應然的時分閃現在生活的剪影中,使我們長年牽掛,並為其感激落淚。

莫澄的青春期是在暴烈、厭世、諮商、吃藥中度過的,如今的她則是很懂情趣的「仙姑」,她每隔一段時間就會約我去吃「鼎泰豐」或「皮耶小館」,順便幫我占卜或抽女神卡,從師生一下跳過文友而變吃友、道友,她話多到不知節制,是可以聊一天一夜也不累的人,生命韌性有時超乎想像,絕非一般的蒼白少女,而是靈氣充盈的創作者。令我想到佩索亞的《惶然錄》,她把絕對的孤獨化為生命的愛意,而常淚滿胸襟。

最近的三譚,算是有了轉折,〈獸身譚〉寫人身與獸身的辯證,〈浮花譚〉寫朋友的感情與心靈追尋;〈人間譚〉寫扭曲的情色關係,在這些敘事線較明顯的長文,都越界到小說了,可說是超展開,然她的勇於自我挖掘與表白,人情與性別認知,往往突破中文女子保守的尺度,在這些不堪的畫面與處境中,她總能輕靈跳開,肉身與情欲成為一種修煉場,而能帶我們超昇。當在遭到情愛不堪時,她成為獸,人如在地獄中,已是非人的狀態,怨憎讓人異化為獸,要直面這樣的自己需要勇氣:

「妳的愛是垃圾。」

一瞬間,鏡中的我齒牙暴生,指爪浮突而起,彎成骨質一般的長爪甲,渾身長滿如鋼的刺絨。理智上知道不應且無須如此,不值得為了這樣一個人走到如此地步,但我內在已與地獄相連通,竄出難以擋禦的熊熊業火:恨意竄生且無法抑制,而人在暴怒與憎恨之前、連自己都害怕自己的當下,已然無法感覺自己仍然是人類;我脫離了身而為人的領域,發覺自己從此成為一頭獸。

我欲啖其骨髓、吮其血肉,若一念可成真,願其終生傷殘。

好兇殘也好真實,然經歷過長久的自省與禪修後,她找回真正的自己,把自己從地獄中拉出來,又回復人身:

渡過如此遙遠的時光,翻越屬於自己的山嶺,再次回到平地的住家,我終於睡了一場自然的好覺;側躺在床上,我翻了個身,就在那一瞬間毛髮爪牙脫卸淨盡,原有的容貌輪廓再度浮現,我,又變回了一名人類。

「三」譚很能代表莫澄接近輕熟女的心理狀態,從少女的蒼白虛無,而增添許多人間煙火與情欲色彩,彷彿是微型的《天方夜譚》,莎拉訴說他人與自己的故事,以故事救人也救自己,我最喜歡〈獸身譚〉,更貼近自己。

她的文章越寫越長,〈安息海〉的企圖心很大,長達一萬五,長文不好寫,她藉八八風災與小林滅村,談創傷與倖存者,兼及自己的感情創傷,如文章所言:「人最害怕的,大概是努力在受傷害後仍撐住自己,但卻在很久以後,才發現所有對生活的期待與忍受都是多餘的。」本來以為撐著就會得到幸福,結果到最後才知道是餘生,這會讓所有的樂觀與悲觀、勇敢和懦弱,全部都消解掉,變成「沒有意義」。

那說不出的傷害最痛也最深遠,然當一切痛苦過去,剩下的將只是最初的發動,那鮮明的愛意,令一切創傷為之消解,因此安息也有安魂的意義:

世界上只有水可以融化、乘載一切,且永遠不消失;每一滴水都帶著億萬年份的回憶。每一個曾經誕生的生命,關於他們的傷痛與痊癒、記得與遺忘、災難與幸福、憎愛與釋懷,都平等地存於這其中。雨水也是。每一滴雨裡,都有過去、現在,還有未來;雨消解所有的個體、地理與時空,穿越、滲透每個人最深最底的存在。

雨一直下,可以預見地,將會永遠持續下去。

我祝福你和你的家人平安幸福,直到時間的盡頭。

我馬上就要站上當初遇見你時你所在的位置,擁有與你相同的頭銜。

我已經和初次遇見的你同年了。

我曾經如此愛你,我不曾忘記。

關於創傷,被訴說的太多。〈安息海〉的寫作時間超過一年,為了寫小林村她作了許多田野,兩線交織中,她揭開自己十年前的初戀,曾經埋得那麼深,她常寫到一半向我求救說:「淚流不止!」我終於瞭解她寫文章為何這麼慢了,彷彿心魂回歸,一再重返,現時的我同時體會渾然不覺的昔日的我,不斷回返現場拼湊細節,因而時有憬悟,並像偵探推理般撥開迷霧,而驚駭自己的痴情與事理的本然,十年如一日,這種看清是解放,可也是發現,一切「揭露」都有真義在其中。

〈安息海〉因此有紀念碑的意義,一切在此終結,可以當作青春與災難的總結,或者說青春等於災難的依歸。

寫完此書,她說:「我覺得我會越活越好,越老越有助人的餘裕。」莫澄的寫作史對歪斜之人是有些正面與向上的意義。

誰無慘淡的年少或厭世的青春,它的可貴在彰顯孩童與成人的衝突與轉折,如果誓不兩立唯有一死,如果安全渡過也是遍體鱗傷,是誰在過度美化青春年少?唯有真實面對才是真正的文學。青春是殘酷的,如同一種缺陷或殘障,然而它又是如此短暫,短暫到難以捕捉,因為很快的,我們就老了。

這裡記錄的與其說是殘酷,不如說是青春。

◎周芬伶