作者序1

比張愛玲《對照記》更貨真價實的「對照記」

楊照

我有一個高中同班同學,當過台灣的「立法委員」,也經常上電視談論政治議題,是在街上很容易被認出來的公眾人物。他的外表看起來老成,和真實年齡有蠻大差距的。

一九九八年,我聽他說過一個笑話。競選跑攤時,有人問他:「『委員』,你到底多大年紀?」他誠實直率地回答:「三十五。」那人點點頭,回應一句:「噢,原來你是三十五年次的。」有了這次經驗,下回在被問到幾歲時,他改了一種方式回答,說:「我五十二年的。」聽到他答案的人,也是點點頭,回應一句:「噢,原來你五十二歲。」

這裡講的「年次」,指的是台灣通用,一直保留到今天的中華民國紀年,一九一二年是中華民國元年,所以民國三十五年是一九四六年,民國五十二年,就是一九六三年。

這位同學,年紀輕輕三十五歲,竟然就被誤認為五十多歲!

對這個笑話,我印象深刻,不只因為他是我同學,而且因為被誤認為比實際年紀更大的情況,也常常發生在我身上。台灣有一種談論世代分類的說法,按照中華民國紀年法稱呼「幾年幾班」。民國五十年代出生的人(約略等於中國大陸的「六○後」)就稱為「五年級」,五十一年出生的是「五年一班」,五十二年出生的是「五年二班」,以此類推。我曾經多次遇到人家當著我的面說「你們四年級的」如何如何;也曾經遇到人家討論「五年級」的作家時,列出了一大堆名字,想破頭再想不出其它人了,還是都沒有提到我,帶點尷尬也帶點戲謔我提醒他們:「嗯,我也是五年級啊!」

在我身上發生的狀況,一部分源自於長相,不過另外還有一部分,更大的一部分(但願是),源自於我比較頻密往來的朋友,幾乎年紀都比我大,差不多都是「四年級後段班」,甚至是「四年級前段班」的。我跟他們聊天沒有什麼隔閡,他們讀的書我也讀,他們迷過的電影我也迷過,震撼他們生命的歌曲也曾經震撼過我。差別在,他們大學時的經驗,我往往提早在高中、甚至國中時經驗了。

關於書、電影和音樂,我是早熟的。國中、高中,而非大學時代,才是我真正的生命摸索、形成期,這使得我很難跟與我同年齡,或比我年輕一點的人開懷暢談。我的親身經歷與感受,對他們很陌生、很有距離,比較接近是耳聞來的「往事」;他們記得的深刻體驗,我常常會有的反應是:「都幾歲了,還對這樣的事大驚小怪嗎?」沒有辦法同悲共喜,友誼的熱度當然也就有限了。

所以很長一段時間,我對自己出生的這個年分,一九六三年,或民國五十二年,不太有什麼感應。一直到認識馬家輝,到馬家輝提議我們兩個同年出生的人,應該來合寫一本書。對於出生於一九六三年這件事,家輝的態度和我截然相反--我總覺得我的身體裡藏著一個更老的靈魂,家輝卻希望、甚至主張自己的靈魂和身體都比一九六三年出生算來的數字年輕。我無法用看待其它台灣同齡人的眼光看待他,因為他從香港到台灣的成長經驗,如此異質異類,引我高度好奇。

透過家輝,又牽連上了胡洪俠,異質異類的好奇就更強烈了。正因為在三個複雜牽扯、既類似又微妙不同的社會成長,反而給了我和他們兩人之間,濃厚、直接的「同代感」。我無法用我的經驗記憶去假想、揣測他們看過什麼、聽過什麼、想過什麼,我只能拿自己看過、聽過、想過的,去跟他們交換。

和這本書的關係,因而格外曖昧。作者的身分往往還不如好奇的讀者身分來得重要。或者該說,寫作不再必然是我想要表達、記錄什麼,而是為了知道家輝、大俠會表達什麼、記錄什麼,必須付出的苦勞代價。

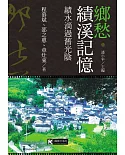

書名《對照記》明顯是從張愛玲那裡抄來的,不過值得驕傲的是,我們的書,比張愛玲那本《對照記》更符合書名文字意思。張愛玲「對照」圖與文,實質上是用文字來解說相片;我們卻是以三人的切身故事,在同樣的題目下嚴格「對照」,同時對照出了我們這一代人成長的三個社會。

作者序2

都比我老實

馬家輝

既然合作寫書,總有必要寫一寫跟兩位寫作拍檔的交往過程。

我是認識楊照在先,或該說,是知道楊照這個名字在先。

我和楊照都在台灣大學畢業,他讀歷史系,屬於文學院,我讀心理系,屬於理學院,他比我早一年入學,但我們從來沒有活動交集(其實也難說,我常跟楊照開玩笑道,老兄,會不會當年我們曾在台大的椰林大道上擦身而過、搶路互瞪?甚至,會不會當年我們曾經追求過同一位女孩子?)

楊照成名得早,經常在報刊發表文章、得獎、出書,我在赴美深造前於台灣擔任雜誌社記者,和許多同事都是他的忠實讀者,對這位眼神深邃、聲調厚壯的同齡人深表仰慕(聽來有點肉麻,但確是如此!)其後我於上世紀九○年代到了美國中西部的威斯康辛州大學攻讀博士班,身邊亦有不少台灣留學生都在談他論他,那時候,他在哈佛大學讀書,我還記得有一位社會學系的師兄去哈佛開會後回來,花了十五分鐘憶述楊照如何在會議裡發言和說了一些什麼,我們聽著,在聽一個「楊照傳奇」。

取得博士學位後,我從美國返台,再回港,於《明報》擔任副總編輯,策劃副刊改革,找得了楊照的聯絡方法,打電話向他邀稿,他接電話時說了一聲:「喂……」第一時間印證了「楊照傳奇」的其中一個元素,果然,他的聲音很厚實,很有說服力,多年以來我只知道一位作家能在「聲力」上跟他比拚,那就是梁文道。後來我將此感想對胡洪俠說了,他在《書情書色》書裡把我的慨歎寫出來:「二○○九年香港某夜,我們從嚴禁吸菸的名門私房菜館,逃到距會展中心一箭之遙的海軍碼頭露天咖啡座繼續閒聊。馬家輝突然大有感慨,指著楊照和梁文道對我說,楊照和梁文道的嗓音都很好聽,渾厚,有磁性,聽著容易讓人信任。咱們倆的聲音太難聽了,太尖,沙啞。」

說不定胡洪俠那夜跟我一樣在心底暗暗妒忌他們倆。

第一次見到楊照的廬山真面目,是在台灣,他請我在喜來登酒店吃牛扒,討論香港《明報》副刊與台灣《新新聞》的某個合作項目,此番相見,又印證了「楊照傳奇」的另一些元素,果然,他的眼神很堅定很可靠,彷彿人間所有事情都在他的盤算掌握之中,他的學識也廣也深,出口成章,跟傳說中的他完全沒有打折。

其後我們做了十四年的朋友。

我跟胡洪俠的友誼亦有十四年歷史,但開展於我離開了《明報》之後。一九九八年開始,我參與了「四城文化會議」,那是每年一度的民間交流研討活動,輪流在香港、上海、深圳和台北之間舉行,每城各有人脈班底,香港主要是榮念曾、胡恩威、梁文道和我,台北是南方朔,上海是榮廣潤,深圳則是胡洪俠和尹昌龍等人。那年頭,混號「大俠」的胡洪俠不知道是《深圳商報》的記者抑或編輯,總之是在前線打拚,跟今天的《晶報》負責人官位隔離尚遠,但沒變的是,不管於今天和當年,他都是那麼愛喝酒愛聊天愛抽菸愛讀書愛寫作,以及,愛開玩笑愛搞氣氛,這麼多年來我一直喜歡聽他演講發言和主持會議,有他在,大家肯定笑得嘻嘻哈哈。最近我在一場座談裡稱讚胡洪俠位列我心中的「名嘴排行榜」前五名之內,甚至若論幽默感,他占首位,但他偏不相信,我沒法子,只好在此寫出,留下紀錄,立此存照。

這本書之能夠現身,其實亦沿於某回座談活動後的菸酒場合裡由我首先對胡洪俠提出的創意,我知道胡洪俠愛玩,好玩的事他必支持,所以認認真真地對他說出想法。那回,我說,大俠,我一九六三年出生,你也一九六三年出生,台灣有一位作家楊照亦是一九六三年出生,不如我們合作寫點文字,分從兩岸三地審視自己生命所經歷過的種種喜悅或不堪,那既是個人回憶,亦是集體歷史,寫起來和讀起來,皆具趣味。

心思敏感的胡洪俠一聽,立即猛力拍自己的大腿道,同意!就這麼幹!

胡洪俠是河北人,北方漢子總喜把「就這麼幹!」掛在嘴邊,然而世間事情一旦實踐起來,還得克服好些技術障礙,譬如以何種形式合寫、寫了在何處發表、多久發表一次,之類,由於議而未決、決而未行,合寫之事一拖再拖,拖了整整三四年了,拖到二○一一年二月始在《晶報》落實?航,但若不是汪小玲善盡監督之責、每週催稿,這趟航程又必中途?錨停休;想來,三個老男人都應該對她鄭重說聲道謝。

好了,三個老男人的合寫專欄持續刊登了,

也開始結集出書了,當天的一個小創意成為事實,我心高興,可是我又必須借引義大利作家卡爾維諾的一段書信自白求取原諒:「關於生平事蹟,我是屬於克羅齊那一派,認為作者價值在於作品(如果有價值的話)。所以我不提供生平事蹟,不然就給假的,再不然我會想辦法東改一點西改一點。所以你有什麼想知道的儘管問我,我必告訴你,但我絕不會告訴你事實,這點你可以放心。」

而我希望,楊照和胡洪俠都寫得比我老實。

作者序

「這真是一個奇蹟」

胡洪俠

我先認識香港的馬家輝,後認識台北的楊照。和馬家輝聊天時,得知楊照也是生於一九六三年,我們三個原是同齡人。我對家輝說(也可能是家輝對我說),其實我們可以一起寫本書。三個人在不同的華人社會長大,同樣的一個題目,必能寫出不同的經歷、想法與格局,其中的種種差異,一定多有意味深長之處。家輝答應聯繫楊照,希望馬上開始。說起來,這初次「訂約」,都是六七年前的事了(家輝說是三四年前的事,聊備一說)。

儘管馬家輝的「馬上」並不總意味著「上馬」,但此事似乎也從未「下馬」,每次見面我們都要溫習一次,互相埋怨一頓,然後再次想像一番,比如我們可以合作開一個博客,再找家報紙開個專欄,線上線下互動,鼓勵讀者點題,諸如此類,直把自己的心情說到「如火如茶如咖啡」為止,可結局呢,往往又是說說而已。二○○九年香港書展,總算遇到了楊照,三人於海邊一酒吧小聚,舊事重提,都覺得如果再光說不練,那就太不夠意思了。當場按生辰年月排定了座次:楊照居首,家輝屈居老二,我心不甘情不願地成了老三。老大說你們老二老三把此事耽誤了,以後就聽老大的。彼時維多利亞港灣海風習習,濤聲陣陣,燈火點點,那風那濤那燈都見證了三個老男人的「海誓山盟」。可是,實踐再一次雄辯證明,老大並不比老二老三更靠譜,接下來的一年裡,風過耳,燈沒亮,濤聲依舊。

二○一○年,還是在香港書展上,馬家輝、朱天心和我有一個對話,談一九六○年代大陸、台灣、香港不同的生活。身為主持的馬家輝掌握話語權,當場向一百多位聽眾公布了三地三男人的寫作計畫。提問環節有聽眾說你們這本書一定很好看,「請問什麼時候出版呢?」家輝笑了,說我們都計劃了很多年了,應該很快可以開始了。他不失時機地看了我一眼,我也笑了,斗膽說了一句:「明年吧。」

明年復明年,一直到了二○一一年,「對照記@1963」專欄總算走出了小會議室,走進了《晶報》「人文正刊」的「正點」版上。說起來好笑:版名叫「正點」,可這個專欄已經「晚點」很多年了。

這一刻我在想,「對照對比對流年,三人三地三本書」,這樣一個讓人眼睛一亮的寫作創意,究竟為什麼多年未能實現呢?說三個人都不靠譜那自然是開玩笑,說其中另有「隱情」,或許就能講得通。這「隱情」就是:「對照記」自然是有趣味的創意,果真要寫起來,其實並不容易,起碼對我本人是這樣。其一,怎麼寫?我們要寫的是「公共話題中的私人記憶」,這不同於平常寫時評、書評,說的盡是別人的事;我們需要激活自己的青少年記憶,說一些之前從未披露過的自己的事。「投槍」投向別人總是容易,投向自己時又該如何自處?我們需要多少勇氣才能直面往往不堪回首的過去?迴避什麼,隱瞞什麼,當然是作者的權利,但這一權利要如何在「據實直書」前提下得以維護以求適度、適當?其二,寫什麼?既然是「對照」,那就要寫出差異。我們所處的三個華人社會,其政治體制、經濟制度、社會狀況、文化面貌,差異不可謂不大。但是,選擇什麼樣的主題詞才足以呈現這種種差異?更麻煩的通常不是如何寫出差異,而是差異大得簡直無法下筆。比如家輝曾提出寫一期「英國女王」,我和楊照都反對:我們根本無從寫起。諸如此類,都需要時間慢慢做理智與情感方面的準備。我甚至想,這一寫作計畫拖得時間可能還不夠長久,我們應該等待一個更合適的時間。我們也應該有足夠的時間討論每期的主題詞。好在《對照記》我們計劃寫三本,第一本暴露出的缺陷還可以由第二本、第三本彌補。

可以想像一下,分別出生在大陸、台灣、香港的三位同齡人,聯袂完成一個通過回憶相互對照的寫作和出版計畫,這在三十年前是可能的嗎?二十年前呢?所以,先不論其他,僅憑創意竟然能夠實現,且起始於深圳報紙專欄、繼之以三地同時出版新書,就用得上鐵道部前發言人的一句「名言」:這真是一個奇蹟。八○後、九○後對此感觸不深,而對六○後而言,這是我們小時候做夢都夢不到的事情。