序言

馬英九

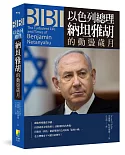

今年四月十三日是蔣經國總統的百年誕辰,中樞舉辦了一系列紀念活動,在台灣掀起一波「經國熱」。經國先生辭世二十一年,為台灣留下豐富的遺產,從十大建設、民主改革到兩岸解凍,都是為人津津樂道的政績。

二十多年來,討論他一生的中外著作不少,舉例而言,民國八十九年(二○○○)美國外交官出身的學者陶涵(Jay Taylor)在美國哈佛大學出版的《臺灣現代化的推手:蔣經國傳》(The Generalissimo’s Son: Chiang Ching-kuo and the Revolution in China and

Taiwan)是比較完整與客觀的一本。但陶涵畢竟是局外人(outsider),只能從文獻與門生故舊的面訪中梳理出經國先生一生的脈絡。

前行政院長郝柏村先生在民國八十四年(一九九五)由天下文化出版的《郝總長日記中的經國先生晚年》則是一本局內人(insider)寫的傳記,記述民國七十年(一九八一)到民國七十七年(一九八八)間,郝先生擔任參謀總長所寫日記中有關經國先生的部分。以當年郝先生所負責任之重、經國先生對他信任之深、諮詢之勤、所談範圍之廣(不限軍事),這本書的價值可想而知。

張祖詒先生的近作《蔣經國晚年身影》,也是一本局內人寫的傳記,涵蓋的時間則更長,從民國六十一年(一九七二)開始直到經國先生辭世,前後十六年。要瞭解經國先生擔任行政院長與總統期間重大決策的背景,這是一本不可錯過的書。郝、張兩位都是經國先生極為倚重的部屬,一武一文;一位是首長,在台前;一位是文膽,在幕後;而兩位出書的時間相差十四年,對同一事件偶爾會有不同的觀察角度,使這兩本書出現了有趣的互補功能。

一般討論經國先生的著作,雖然不會忽略他少年留俄、青年治贛、上海打虎、關懷榮民、治軍嚴明等事蹟,但他最重要的貢獻畢竟是從民國六十一年(一九七二)擔任行政院長開始,一直到民國七十七年(一九八八)在第二任總統任內去世,他實際治理臺灣的時間長達十六年,這一段「經國之治」對臺灣經濟發展、行政革新、族群和諧、民主改革、兩岸關係,都有關鍵性的影響。這十六年當中,始終追隨他,擔任核心幕僚與文膽的,就是本書作者張祖詒先生。

這本書精彩的地方,不是作者揭露了鮮為人知的政壇內幕,而是作者經由近身觀察,披露了經國先生在許多重大決策背後的心境與思維,這些心境和思維凸顯了經國先生改革創新、無畏橫逆的性格,也因為這種性格,使他在遭受內外環境挑戰時,總能沉著因應,推動革新,帶領國人突破困境,為台灣的榮景打下堅實的基礎。

作者描述經國先生處理危機時,從不走回頭路,不斷藉由改革,突破困境。在國家大政的抉擇,經國先生視野寬廣,深謀遠慮;在政策執行則務實穩健,從不躁進。只要我們回顧七十年代兩次石油危機期間他推動十大建設時的名言「今天不做,明天就會後悔」,以及八十年代面對法統挑戰與黨外運動時他所作的宣示「蔣家人不能也不會作總統候選人」,都印證了作者的觀察。經國先生這種「有所為,有所不為」的智慧,在我們因應金融海嘯、經濟衰退以及推動第二階段民主改革的今天,仍然有可以借鏡參考之處。

經國先生是威權時代的領導人,也是民主時代的開創者。在這轉型的年代,外界對「真實的蔣經國」所知有限。喜歡他的,對他景仰崇拜;厭恨他的,說他獨裁專斷。幾十年後,他的近身幕僚(作者),以九十高齡描寫自己的老長官,也為經國先生推動的各項政策提出最有力的闡述。作者不斷提醒,評價經國先生一定要知曉他決策時所處的時代環境,不然無法瞭解他為何大力拔擢台籍菁英、推動「本土化」?為何用「三不──不接觸、不談判、不妥協」、「一國良治」、「三民主義統一中國」等理念回應中共鋪天蓋地的和平統戰?也無法瞭解他處理「美麗島事件」以及「江南案」的內外考慮因素,以及何以同時推動「解除戒嚴」與「大陸探親」這兩項重大政策。對這些問題,書中都有詳盡說明。

作者認為,經國先生承受的包袱很重,主政後,內外壓力皆大,推動施政,阻力繁多。他分析經國先生所以能有效推動革新,與他待人處事的態度有關。經國先生重視溝通,耐心聆聽意見,以理服人,同時勤走基層,充滿親和力,化解了很多阻力,贏得民間廣泛的支持,這是他成功的重要條件。經國先生做重大政策時,一旦決定,就堅持到底。以我親身經歷的解嚴決策為例,當他瞭解台灣的戒嚴對人民自由的影響,比國外所認知的「戒嚴」少很多,但是因為「戒嚴」在英文的意思就是「軍事統治」(martial

law),只要臺灣不解嚴,這個「軍事統治」的標籤就丟不掉。最後他毅然決定解嚴,丟掉這個包袱與黑鍋,讓臺灣恢復憲政常態,而且要求越解越寬,不可「換湯不換藥」。這些果斷的作為顯示:當時經國先生確實遇到強大的壓力,但他勇往直前,不為所動,終於做出這個石破天驚的決定,改變了臺灣的命運。十三年後,民進黨勝選,政黨輪替,國民黨交出了政權。二十一年後,二次政黨輪替,國民黨又贏回了政權,再度執政。「民主」這個舶來品,終於在台灣的土壤中栽種成功。臺灣因此被美國小布希總統譽為「亞洲與世界民主的燈塔」。經國先生地下有知,能不欣慰當年決策的正確?

在作者眼裡,經國先生是一位平易近人的長官,對待部屬誠懇親切。作者提及每次到辦公室向經國先生報告事情,不論進入或離開,經國先生都會很客氣,站起來目迎目送,直到晚年行動不便,仍然欠身頷首示意。作者還說,經國先生對屬下從不動怒或疾言厲色,總是耐心說理。與人會面,經國先生聽得多,說得少,要言不煩,並常為別人著想,習慣從民眾的角度看問題。作者回憶,經國先生剛接任行政院長,就下令改革公文程式、文字、用語,認為公文一定要讓民眾看得懂,才能拉近政府與人民的距離。此事與後來他體諒老兵思鄉心切,同意開放大陸探親,如出一轍,就是經國先生習於貼近民眾的感受,樂於幫助民眾解決問題。

作者認為經國先生是一位「苦民所苦、樂民所樂」的政治領袖,他以身作則,透過身教,感動周圍的人。經國先生領導國家,靠的是德望,而非手中的權力,這也是他過世多年,民意支持度始終高居歷任總統之冠的主因。書中也描述經國先生極少與大商賈來往,朋友多在民間基層;他生活節儉出自內心,從家居飲食到服裝車輛,能省則省,數十年如一日。經國先生逝世前三個月,我兩度在他床邊報告國會改革的規劃進度。第一次進入元首臥室,目睹家具只有一床一桌一椅,其簡單樸素的程度,甚至不如中等收入家庭,實在令我難以置信。也就是這一份儉樸,得以上行下效,蔚然成風,塑造了「經國之治」獨特的政治風格。

《蔣經國晚年身影》一書,除了分析經國先生重大施政的背景,待人處事的風格,字裡行間也透露了作者對經國先生提攜的深刻感念。過去外界多以為作者早年即追隨經國先生,然而並非如此。據作者透露,他是經國先生擔任行政院長後,才隨侍左右,在此之前,兩人毫無淵源,更無往來。自擔任經國先生重要政策幕僚後,作者深獲倚重。經國先生晚年,一些具有突破性的改革與文稿,譬如開放探親、國會改革等,皆交由作者先期規劃撰寫。他能獲經國先生長期賞識、信賴,說明其能力、操守皆有過人之處。

本書作者比經國先生小八歲,比我大三十二歲,是我二十八年前留美學成歸國,進入總統府工作時的直屬長官。他為人正派清廉、和藹可親、器識恢宏、文思敏捷、品味高雅,是我極為敬佩的長官與長輩。他長年輔佐經國先生,忠誠盡責,行事低調,襄助元首,從不招搖,展現幕僚的典範。我在他麾下服務七年,耳濡目染,終身受益。尤其在開放大陸探親一事,在經國先生的指示下,祖詒先生找我一同從「三不」政策框架的限制中,找到了人道關懷的例外,讓千千萬萬老兵得與家人團圓。直到今天,我都在佩服經國先生決策的勇氣以及祖詒先生規劃的妥適。

這本書主旨雖然是追憶經國先生,但書中內容也反映了作者的行事風格:論斷事理,立場清楚;是非對錯,絕不含糊;對若干政治人物的臧否,下筆也相當坦率。所以,《蔣經國晚年身影》不單是理解蔣經國執政時期的權威之作,同時也讓我們瞭解經國先生左右手的真性情。

最後,我願強調,為經國先生立傳,都要體認一個事實:他不是神,他也是人,也有七情六欲,有時也會犯錯。我們追念經國先生,不必因此事事歌功頌德,而應就事論事,將心比心。《蔣經國晚年身影》一書,在這一方面已經盡了最大的努力。

我願意將這本書推薦給所有關心臺灣的人。

自序

蔣經國民國前二年(一九一○年)四月二十七日出生於浙江奉化,民國七十七年(一九八八年)一月十三日病逝於台灣台北,享壽七十八歲。民國九十九年(二○一○年)是他一百歲冥誕。

晚年蔣經國(民國六十一年至民國七十七年)享有尊榮,也有心酸;有大成就,也有小挫折;有歡愉,也有痛苦。他是不凡的巨人,卻過著極平淡的生活;他銳意政治革新,但也必須周旋於保守和改革派系之間的矛盾;他矢志族群和諧,但也必須容忍省籍之間的對立;他大力發展經濟,但也必須調和既得利益和弱勢階層之間的衝突;他一向處事果斷明快,但也常有幾許無奈;他充滿豪情壯志,但挺不過病痛的折磨。他晚年一肩挑起重擔,舉步前行,終其一生,「吾見其進,未見其止」。他憂國憂民,無私無我,始終如一的奉獻,讓國人感動;他辛勤國事,不辭勞瘁,走遍台灣每一角落,讓國人感佩。因之他的身影,無所不在,他的音容,無時不在。他那平易近人、和藹可親的平民形象,一直深留在人們心中,永遠念念不忘。

本書以一個旁觀者近距離觀察十六年的所見心得,記述蔣經國的治國理念、施政作為、行事風格、品節操持、個性傾向、生活點滴、甚至窺探他的內心世界。既無意為他歌功頌德,也無意給他作傳留史,只是在他百歲冥誕時把事蹟留個紀錄,作為紀念。讀者如果想從書中獲得什麼祕辛或私密軼聞,作者不敢保證可以滿足讀者的好奇,但可保證書中所述句句真實,沒有假話。

中國人對人際關係的發展,常以「緣分」兩字來論斷。俗語所謂「有緣千里來相會,無緣當面不相識」,就是把人與人間的親疏遠近,都依「緣」的深淺而定。佛家謂遇相契者曰有緣法,即謂彼此有緣,兩人相識相知,也常說成兩人投緣。

本書作者與書中主人蔣經國夙無淵源,幾可說是素不相識。但從相遇之後,卻追隨他的左右長達十六年之久,不能不說是「緣」的因果。回顧那十六年間每件往事,內心總是感到無限溫馨,覺得他的一言一行,無不讓人如坐春風,如沐化雨,既未看過他大發雷霆,也從未聽過他厲聲吆喝,根本沒有強勢領導者的威權氣概,縱使偶有不悅,也絕不意氣用事,總是一本理性平和的態度,做出讓人心悅誠服的處理。因之政通人和,百業向榮,乃有「台灣奇蹟」的出現。他的身影仰之彌高,卻又近得人人都可觸摸。希望晚年蔣經國之德之風,隨著他的身影,山高水長,常繫民心。