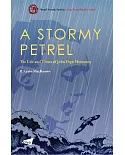

一九七○年,我由瑞典抵達美國不久便有幾家美國出版社與我接觸,建議寫作出版「回憶錄」。最後經過著作經紀人Julian Bach斡旋,決定由Halt, Rinehart and

Winston社出版。該社則認為時間因素重要,希望於一九七二年出書。當時,我在密西根大學任教和研究,也常參加台灣人社會各種活動,極為繁忙,只能利用一九七一年暑假,借住舊金山郊外山區一位美國人的別墅,與外界隔絕,專心寫作。經過上述經紀人和出版社及我三方慎重討論商量之後,決定邀請《被出賣的台灣》(Formosa Betrayed)著者George

Kerr做為助手,每日由我口述,由他筆錄,核對事實,打成初稿,經我一再修改,於年底定稿,於一九七二年出版了。 這本英文原著,在亞洲問題專家學者和特定讀者圈裡,受到歡迎和佳評,例如前美國駐日本大使、哈佛大學教授Edwin O.

Reischauer偶然讀到原稿,自動寄來讀後感想,並說可以把它發表,但那時書已在付印,故只有把它留存下來,將其翻譯登在中文版上(其英文原文首次在此版上刊登)。英文原著出版以後,起初幾年,似未曾引起台灣人社會多大注意,僅有少數人知有其事。這大概是當時大多數台灣同鄉似對於英文書籍無多大興趣,除了自己專業有關書以外,根本不大看英文書。而且此書也未曾在中文報刊上廣告過。其間,曾有人建議將原著譯成中文和日文出版,也提出了具體計畫,甚至有人已著手翻譯。可是我對此一直不積極,因為覺得原著純為英文讀者而作,如果全文照翻,恐怕不太適合中文讀者,中文版最好改日重寫,所以翻譯之事一直未曾實現。

另一方面,已有較多台灣同鄉也對於英文原著開始感覺興趣。到了一九八二年經不起洛杉磯台灣人所辦《美麗島》雜誌的一再懇切力勸,終於勉強同意由該雜誌進行翻譯,分為四十期連載。據說讀者反應極佳,相當轟動,有許多人以何時出版為書相詢。這是我沒有意料到的。同時有熱心同鄉成立「台灣出版社」,計畫出版台灣有關書籍,他們希望將中文翻譯納入該社「台灣文庫」之一,我也同意,為了中文版,我曾把全書重訂一遍,英文原著中有些部分,對於中文讀者是自明的常識,可是為了英文讀者不得不不厭其詳地說明者,必令中文讀者覺得冗長乏味,這種部分盡量刪除,相反,有些地方英文讀者或不大感興趣,但中文讀者反而可能覺得很有意思者,則加以補充發揮。所以中文版和英文版原著以及《美麗島》雜誌所登載者,其用詞和內容未必完全相同。原著於一九七二年出版,故其中一些數字,如台灣人口等,當然是當時的,不是現在的。其後就如水庫洩洪,各種版本陸續出現了。現在算起來,英文二版,中文有五版以上(包括戒嚴中有人在台灣秘密偷印秘密出售的),日文(不完整的)一版,它雖然是個人回憶錄,似乎成為國內外研究戰後台灣政治史,尤其要了解戰後台灣民主和獨立運動的萌芽和發展必讀的資料。

原著問世已有三十多年,為甚麼此時增訂重新出版?一因玉山社魏淑貞女士誠懇勸促,二因想到一句西諺「萬事愈變,愈不變」(The more the things change, the more they remain the

same)。這雖然不是新作,其中有關台灣未來應走方向的建議,如國會全面改選,總統直選,制定新憲法,加入聯合國等等,已成為台灣多數人民政治思想的主流,有的已經實現,有的已成為國家追求的基本目標。在此意義上,此書仍在「時效」之中。尤其二○○八年台灣總統大選以後,局勢大變,以徹底詐騙手段奪得政權者全面向中國輸誠,執政者的心態與作風,不管怎麼樣掩飾,實際上,已經恢復到一九八七年前戒嚴時期一樣,台灣的民主自由人權逆行退步,面臨著空前危機,人心浮動,思惟紊亂,不知多少人深感幻滅、迷惘、憤激和無奈。但台灣人民不能永遠在此憤怒和感慨交集的泥沼中翻轉,必須盡快再清醒起來,回到民主自由化以前的原點,再認識做為台灣人的悲運,回憶先人自日治時期起,在經過中國國民黨半世紀的戒嚴獨裁專制和迫害中,流汗流血前仆後起那種勇敢、犧牲抗暴的精神,堅持遠景和理想。

舊作重讀,咀嚼一番,若能以此書觀點透視目前台灣混沌令人憂心的局面,鼓勵和幫助認同台灣者重振士氣,重新出發,則出版的目的充分達到了。

再向過去幾十年對本人惠予支持、鼓勵和幫助的所有海內外朋友們,表示衷心的感激。

願天保佑台灣和台灣人。

二○○九年二月一日於台北

賴世和讀感

這是一個令人入神的故事。它藉個人的生涯,把「台灣問題」的真髓,描述得比任何學術專著更淋漓盡致。它明白指出「台灣問題」是從由一千二百萬台灣人過去的體驗、當前的感觸和對未來的願望,產生出來的。這些台灣人,夾在中共與國民黨政權對立的中間,被外界遺忘了。

彭教授的個人經歷,敘述得多麼動人——在日本殖民統治下的幼年、在蔣政權統治下的優異學術成就、從他故土的流亡——讀起來不能不期望、也不能不相信這些既馴服又似不太馴服的台灣人,有一天必會在這地球上繼承得屬於他們自己的一塊地。

Edwin O. Reischauer(哈佛大學教授,前美國駐日大使)

I read it with great interest and enthusiasm. It is a fascinating human story which, through one man掇 life, gives a clearer idea of the essence of the Taiwan problem than any learned

treatise could. It clearly shows that the Taiwan problem has grown out of the past experiences, present feelings, and hope for the future of the twelve million native Taiwanese --- the

forgotten people ground between the political rivalries of the Peoples?Republic of China and Chiang Nationalist government on Taiwan. One cannot read Professor Peng moving account of his own

experiences from childhood under Japanese colonial rule, through prominent participation in the intellectual life of Taiwan under Chiang, to eventual exile from his native land without

hoping, and also believing, that the meek and also the not-so-meek Taiwanese will indeed some day inherit their own piece of earth. Congratulations?on a fine and important book.

Edwin O. Reischauer