推薦序

「自然懼怕真空」——寫作的虛無和充實

董啟章

“horror vacui”

Aristotle

我一直在尋找適當的說法,去形容韓麗珠的小說給我的感覺。那肯定不會是現成的形容,正如韓麗珠的小說裡幾乎沒有一個現成的詞語。讀者不難看出這些風格特異的故事裡反覆出現的主題。比如說,人的物化和商品化:渴望變成椅子(或者是以當椅子為專業)的人、變成商場陳列品的新移民、購買回來的「母親」、從災場撿拾回來作為贈品附送的「陪伴者」……。或者是私人空間和公共空間的界線的崩潰:建在公廁旁邊的被公然窺視的房子、被裝修工人肆意鑽破牆壁的單位、隨意闖進家中的陌生人、以櫥窗為居所的工作、由治療機構安排的「家庭」角色扮演……。還有因為「病」而被入侵的身體:被牙醫透視和操作的口腔、感冒後被迫參加的消除孤獨感的康復療程、居住的大廈倒塌後在旅館進行的心理復元計畫……。當然,也很容易聯想到人際關係的疏離,以及現代都市生活的空虛和荒誕等等。再分析下去,也許還可以引申出對資本主義和商品化社會的諷刺和批判。這些讀法都沒有錯,但其實一切也是當代文學的老生常談了。韓麗珠的小說不是那麼容易消化的。當中十分頑強地拒絕標籤和定型的東西,讓她在香港以至於華文作家之中獨樹一幟。她讓人感到那麼強烈的震撼,以至於不能言語。似乎任何論述韓麗珠的企圖,最終也只會是誤讀和簡化。可是我還是要尋找方法去說韓麗珠,正如我們相信在閱讀作品以外,還有談論作品的可能和益處,在領受作品的震盪和洗滌的同時,還可以達至思想的啟悟。

韓麗珠讓我想起卡夫卡。她和卡夫卡的遣詞造句也是那麼的平實和經濟,沒半點花巧和華彩,但卻往往令人驚奇;他們筆下的世界同樣是那麼的荒涼、疏落、詭異,而又最尋常不過;他們筆下的個人同樣是那麼的脆弱無力,同樣面對那不能名狀的巨大的神秘的體制或力量,同樣不得不屈服和順從。不同的是,卡夫卡的人物往往以死亡為終結,而在韓麗珠的世界裡,迷路是永恆的。她的小說幾乎都沒有結局。反過來說,也沒有開始。隨意從一點進入,從另一點出來,結果可能也差不多。我當然不是說韓麗珠沒有敘述上的調度和安排。相反,她這方面已經做到不著痕跡而且出入自如。我說的是在故事的層面,韓沒有卡夫卡的可解決性,也即是沒有「出路」(縱使卡夫卡的「出路」都是死路一條)。那是韓麗珠比卡夫卡更讓我感到惶惑和哀愁的原因。而韓麗珠的「冷」並不無情,她的「暴力」並不血腥,她的「殘酷」並不草菅人命,她的「恐怖」並不令人毛骨悚然。相反,很多地方我一邊看一邊忍不住笑出來。這笑不是隔著距離的對世情的嘲諷,而是掩飾自身存在的不安的笑。越掩飾越可笑。在笑之後,又是深深的沉鬱。這一點,卻又是卡夫卡式的了。這樣的筆鋒,在當代小說中難得一見。

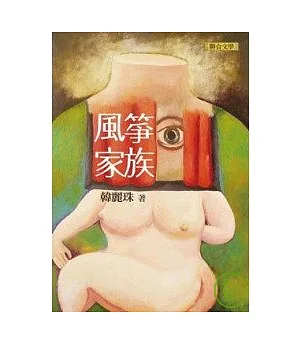

我不想說韓麗珠是個天才,但她對世界有一種天生的、早熟的奇特觸覺。我認識她的時候,她還是個中學生。在我教的寫作班上,她是個毫不顯眼的,瘦小的,一句話也不說的女孩,但她交出來的小說卻教人詫異。在同齡的女孩還沉湎於愛情夢幻的時候,她寫的都是病和異常。可是她沒有半點故作驚人,或者自傷自憐,語調是那麼的平白實在,語意卻又是那麼的曲折幽微。我絕不想強調她是我的學生,事實上我從沒有這樣的想法。她年紀比我小,但她筆齡並不比我短。我感覺中她一直是我的同代人。雖然她有喜歡的作家,但她並不師承任何人。她的思想和寫作風格從一開始就獨立成形。她很早就寫了一個關於人物住在升降機裡的故事,這可以說是她後來的作品的原型。但她寫得很慢,有時疏落近乎停止。對於寫作前景的困惑,生存條件的匱乏,生活現實的磨蝕,她經歷了所有同代寫作人的掙扎。她堅持下來,十幾年間大有進境,慢慢變得更堅固,更成熟。從還是中學時代寫成的《輸水管森林》,到大學畢業出來工作幾年後毅然辭職埋首寫出的《寧靜的獸》,前者早慧的觸覺令人驚訝,後者沉澱後的深思也教人震動。到了現在新作《風箏家族》結集成書,可以說韓麗珠已經站穩了香港最優秀年輕作家的陣腳。

我說了很多,但還未說出韓麗珠的小說給我的終極感覺。我嘗試把她的前作裡早已露出的端倪,連繫上她近作裡有所延續和變異的特質。人的物化和動物化,也即是非人化;人的價值被工作和買賣所界定;親族關係的痛苦和衝突,互相傷害,互相冷待,但又不能分割,以及無法擺脫的病態承傳;情感關係和人際溝通的脆弱和矛盾,真假莫辨的言語,習性的持續,癖好的頑固,態度的突變,但又隨時出現不可理喻的認同;都市空間的異化,無意義的重複工作,交通的封閉迴路,被入侵的家居,強迫的遷移,窺視與被窺視;病患的、異常的身體和精神狀態,在無形的體制內被強制進行矯正和康復治療。這些無疑也是織成韓麗珠的主題和意象網絡的絲絲縷縷。可是,在這一切背後,是甚麼構成韓麗珠小說的特異能量?這能量又是產生自怎樣的動力學?

我注意到小說裡充滿著各種各樣的交換、替代、填補。最明顯的是地方的交換,和人物的交換。上班、下班、搬家、寄居、探訪、進佔、逃走、購物、看病、住院、遊蕩,旅行、回歸、移民、遷徙、偷渡……。表面平靜的故事裡充滿著顛簸和運動。此地和異地有時互相對立,但更多時候其實是同一個地方。地方的差異被包含在一個總的無差異性裡。這個世界沒有出口,但卻充滿著流動的欲望和需求。能量的流向取決於空隙的填補,而歸結為秩序的調整。可以說,韓麗珠的小說以流動代替出口,在流動中獲得出路的幻覺。而人物的交換,效果似乎也是異曲同工。母親出走,便去「購買」(不是「聘請」)一個女人來補替,只要具備「母親」的功能即可。

為了治療因孤獨而引起的感冒,人們被安排扮演「家人」,各自發揮「家人」的功能。因出走或事故而失喪親人或伴侶,其位置往往可以而且必須由他人替代。這樣下來,韓麗珠的小說人際關係裡沒有任何一個空出來的位置。用商業世界的詞彙說就是:沒有空缺(vacancy)。又或者應該說,所有的空缺也必須迅速填補,而填補者又會騰出新的空缺,如此這般地在不同的位置間不停地流動。這造成了一個非常弔詭的現象:在這個疏離的世界裡沒有絕對的孤單,個體也沒有獨處的權利,所有人也必須不斷地跟其他人締結關係!這就是〈感冒誌〉裡說的,孤獨是感冒病源而必須加以消除的意思。這也是私人空間給公共空間侵吞的底蘊。而這個所謂「公共」空間其實也不是理念和情感的交流和共享的空間,跟人類社會的公共事務也沒有半點關係,而只是一個一切被「曝露」於危險和侵擾中的空間。而人卻必須持續地在這「曝露」中演出自己的隱私。身體於是便變成隱私最後的防線。

替補現象也出現在狀況的此消彼長。〈風箏家族〉並不單純是一個關於肥胖因子遺傳的故事,它更重要的意義在於形態的消長和對應:胖和瘦,膨脹和萎縮,暴發和枯竭。家中女性年輕時也骨瘦如柴,年老後卻都不受控制地發胖。祖母和姨母老年時巨大臃腫的身體,不僅衣服無法遮蔽,連房間也差點無法容下,而母親則以變異的方式經歷了多次胖瘦交替的周期。只有妹妹逃過發胖的命運,輕飄飄的身體在颱風中像風箏一樣給吹上半空,但代價卻是過早的夭亡(給在房子外鑽牆的裝修工人意外地鑽穿頭顱)。肥胖得無法動彈的身體變成一座監獄,但那胖嘟嘟的肉軀卻又讓人聯想到氫氣球。氫氣球跟風箏一樣可以往天上飄升,但也跟風箏一樣通常也繫為一根繩子。體積和重量形成反比例的關係,而沉重和輕盈,禁閉和自由便成了互相牽繫,互為表裡的狀態。身體變成了丈量空間的方法,出現了「容量」、「容納」、「增生」、「填充」、「飽滿」等一系列的意念,也構造出「身體等於房間等於容器」的意象。這意象早在前作〈輸水管森林〉已經確立(大廈的輸水管和人體的循環系統互為隱喻),在近作裡更進一步發展,成為敘述的驅動模式。韓麗珠的特殊敘事方式,就像是不停地發掘空隙和填補空隙的過程。

挖空和填空的運動,既決定了人物的生存狀況,也左右著作者的思維方式。在〈門牙〉裡,女子林白的牙齒數目暴增,跟牙醫母親的牙齒脫落構成消長對位。而當牙醫陷身沙發裡,看著影帶中據說是她母親飾演的藝妓,「任由電視機的光影打在臉上,整個人的內在被掏空,只剩下一層透薄得無法觸摸的外殼,而重新被熒光幕那邊的一切填塞,飽滿得無法擠進一絲多餘的空氣,那時候他感到自己就是他母親,並且以母親相同的姿勢坐在電視機前面。」他必須藉由掏空和填滿的過程,來進佔母親的位置,才能獲取跟母親的認同感。〈悲傷旅館〉敘述的很明顯也是一個容納和填塞的故事。突然倒塌的巴塔大廈騰出一片巨大的空白。失去房子的女人陳年在旅館裡找到替代的容納她的房間,在房間的一堵空白的牆上投映關於毀滅的家園的想像和回憶:「那空白的份量在她能承受的範圍之內」。發揮著治療師功能的旅館服務員說:「所有眼神空洞的人都需要通過購物來填補空虛的部分。」而陳年購買回來的「陪伴者」卻是個「掏空了的人」,外表有著人的形狀,內裡卻是虛空的,「乾涸得像一個沒有內容的玻璃瓶子」。「身體等於房間等於容器」的意念總結了韓麗珠小說裡的空間特質,也同時負責調整敘述的流動。〈悲傷旅館〉也因此其實是一則寫作寓言。「巴塔大廈」讓人聯想到《舊約聖經》裡的巴比塔(Tower

of Babel)。巴塔大廈的倒塌,就如巴比塔因語言失效而無法建成和終至破落。在語言崩塌之後,意義的重建就成為了一場填充空洞符號的遊戲。

符號的填充是韓麗珠定義世界的方法。我說過韓麗珠的小說裡沒有一個理所當然的詞。她一直在進行一項世紀工程——重新定義每一個詞。她嘗試定義的,有「母」、「子」、「家人」、「名字」、「童年」、「掌摑」、「遊戲」、「病」、「康復」、「異常」、「正常」、「幸福」、「自由」、「禁閉」、「工作」、「購買」、「感冒」、「孤獨」、「肥胖」、「瘦削」、「人」、「物」、「獸」等等。幾乎每一個普通的常用詞,在韓麗珠的筆下也變得可疑和可議。而定義的思考,常常環繞實物進行,就像對何謂「門」、「窗子」、「房間」、「通道」、「升降機」、「水管」、「大廈」、「車站」、「商場」、「櫥窗」、「監獄」等所作的探索。

〈林木椅子〉開宗明義地,藉由一個男子蛻變成椅子的奇異過程,來揣摩「椅子」這一物件的本質。而早在前作〈壁屋〉裡,韓麗珠已經嘗試為「牆壁」和「屋」下定義。(在香港「壁屋」剛巧又是某座監獄的饒富意味的名字。)「牆」在韓麗珠的小說裡佔著核心位置,重要性和「房間」密不可分。幾乎每一個人物也有「面壁」凝視和默想的習性,而寫作本身於作者也是一個「面壁」思索的行為。這思索有一種可疑的正面效果:在定義的反覆修正的過程中,「世界」竟然得到「一次又一次更新的可能」。問題是「自我」能否通過不斷地定義事物來填充「世界」的空洞,還是這種填充實屬徒勞無功,並且沉重和擠壓直至教人窒息?在〈風箏家族〉的結尾,「我」渴望著像妹妹生前一樣,「把雙手放在其中一道欄杆上,趁著颶風經過時,使身體順著風的方向飄到空中,在我還沒有胖得充滿整個世界之前。」「自我膨脹」以至於充滿「世界」,似乎並不是一件賞心樂事。這反過來變成了對過度填充/定義的懷疑。

韓麗珠的符號填充令我聯想到德國思想家海德格關於「物」的思考。海德格也特別以容器(vessel)為例子,思索容器的外在物質性和它內部所容納的空間的關係,以及它能盛載、滿溢和傾出的特性,從而探究容器的「物自身」的本質。最有意思的是:容器的存在不能跟它所容納的空虛分割,也可以說,它被它內裡的空虛定義著。韓麗珠的椅子思考,其實也是為椅子之為椅子,以及椅子和人的關係下定義。椅子於人,不也是一種形式的容器嗎?椅子其實是房子的變體。跟「椅子」一樣,「房子」的意義也不是不辯自明的。「房子」究竟是經濟學上的「物業」(property),是規畫圖裡的「單位」(unit),是物質層面的「容器」(vessel,

container),是人類原始生存需求的「庇護所」(shelter),是文明建設的「建築物」(building),是社會組織的「家」(home),還是個人存在於世上的「棲居處」(dwelling)?寫作的本義,不就是在構想和回答這樣的問題嗎?這樣的思考,在韓麗珠的小說裡,因其為文學藝術,而顯現出特殊的詩意。誰也不會認為韓麗珠是個思考型的小說家,大概連她自己也不會這樣覺得。可是,如果海德格是對的,如果詩是最高級的思考形式,那韓麗珠以小說去尋找定義就順理成章。韓麗珠的思考方式,表面上可以寫成一連串無盡的等式:身體=椅子=房子=容器=氣球=大廈=監獄=世界……。但其實連「等號」本身也有待界定,詩化的「等號」同時標誌著參差和異質:身體≠椅子≠房子≠容器≠氣球≠大廈≠監獄≠世界……。這本質上就是文學隱喻的運作。符號的填充其實就是喻體的互入、互換和互證。而喻體之所以能互相界定,是因為彼此同時相似但又相異。絕對的等同只會造成同義重複,也即是意義的消亡。這就是所有文學的共同點:以隱喻的思考去定義世界。

問題是,我們不能輕言創造新世界,甚至不敢期望填充世界。寫作的虛無,韓麗珠一定透徹明白。在韓麗珠的小說裡,隱隱然存在一種原初的失落。那末日似的荒蕪,彷彿停頓的時間,常常讓人有劫後餘生之感。就像〈感冒誌〉中的倖存者,被送到陌生的國度接受康復治療,卻不知道哪一天才能回到自己原來的城市,甚或是不能肯定那個城市是否存在。又或者像〈悲傷旅館〉裡失去房子的人,只能以「旅館」為替代,通過「購物」和「角色扮演」來重建想像中的家園。當中最令人感到懼怕的是,其實一切已經毀滅的可能。生存只是永恆的「重建」/「重新定義」,但這樣的定義重建卻只是幻覺。我們不禁懷疑,某種原初的真實已經消失,而我們所不斷獲取和交換的只是沒有內容的空洞事物。重建只是以假代真。家園已經不復存在,所有居所已經變成旅館,所有語言也變成暫代的符號,而所有定義的努力只屬徒勞的填塞。意義已經失落,剩下來的只是給掏空的軀殼。這是所有當代寫作者所必須面對的可能性。

亞里士多德說:自然懼怕真空。(Nature abhors a

vacuum.)在物理學上,亞里士多德不相信絕對的空無的存在。這理論當然已經被現代熱力學(Thermodynamics)推翻。真空是個實存的狀態,但對真空的懼怕,深深植於人類的意識裡。秩序與失序,混沌與平衡,能量的流動和散佈,也都是反映人類意識的文學創作的原始動力。韓麗珠的小說在社會性和時代性的表象下,深入到這最原始的核心,觸動生存本質的恐懼——對真空的恐懼。我終於找到最貼切的形容。寫作,於韓麗珠,於同代的寫作人,就是把存在的真空填塞,通過不斷的位置替代,無盡的意義更新,企圖以一己微小的力量,去抗衡虛假的交易,去充實這個空洞的世界,去把握那稍縱即逝的,自然存活的真實感覺。

後記

寫在小說之後──關於發呆和自由 韓麗珠

(那個問題是,如何才能達到一種比較自由的狀態。)

那年十月,我再次把工作辭去,告別了辦公室內那些眼神帶著恨意的人,應該上班的時間,走進了另一個人的房子。他把鑰匙交給我的時候,已經說明,在辦公時間內,他都會待在工作的地方,因此我可以任意霸佔那個沒有人的房子,甚至假想那是自己的房子,他似乎鼓勵我作出這種假想。

起碼有這樣的兩個人,其中一個始終無法原諒我辭去工作的決定,「那只是因為你不夠堅強,無法抵禦辦公室內的空氣。」她常常說。另一個終於鬆一口氣,那種生活差不多令她完全枯萎。

她們都是我,只是我不想做她們任何一個,只能躺在一個人被撕裂成許多半之後的裂縫中央,一道什麼也不是的廣闊空隙裡。

我對著大部分的人撒謊,剛剛認識的人問我在哪裡工作,我仍然回答他們相同的答案,每個月的某個日子,我仍然把相等份量的金額轉賬到K的銀行戶口。我裝作一切都沒有任何改變。

(於是每一次,當我不知不覺地滑進了發呆的情況之中,蹲在廚房的地板上看著污水流進溝渠,或者凝視著一塊藍色的階磚時,K便會用鋒利的言詞喝罵我,彷彿要把我從「那世界」拉回「這世界」。我的四周擠滿了對於發呆不滿的人,當我的眼光對著某一點變得渙散的時候,哥哥和姊姊便說︰「她又在沉思了。」語氣中的嘲弄意味,使我厭惡「沉思」這個詞語。那個討厭我的班主任一再埋怨︰「你總是在想太多東西。」

據說腦袋中被使用的部分只有百份之五。人們對於別人腦袋中不能理解的東西,總是感到惴惴不安。)

善於撒謊的人比較接近小說的形式。

我依從自己的計劃,日間躲在別人的房子裡,寫。每一次要告訴別人,我因為想寫一些小說而辭去了工作,總是感到無地自容,我反覆地練習了許多遍,仍然無法抹去無地自容的感覺,或許只有那所在辦公時間內沒有人的房子能容納我。

待在那所房子內的大部分時間,其實我並不是在寫作,只是在放肆地發呆,或來回踱步。

(我從來沒有屬於自己的房子,而在別人的房子裡,渴望擁有一個能獨自置身其中的房間,是注定落空的希望,而且,有許多年,我住著的房子,除了盥洗室和廚房,就沒有任何以門間隔而成的房間。我曾經請求K,讓我睡在其中一個衣櫥裡,我可以把它當作自己的房間。可是K說,由於衣服和棉被的數量太多,家裡並沒有任何空置的衣櫥。

然後我要求一個抽屜,但是家裡所有的抽屜都擠滿了林林總總的雜物。

於是我搜集鞋盒,企圖把自己的物件藏起來,我一直在尋找可以藏起來的東西,卻一無所獲。

過了一段很長的時間,我才發現,唯一要藏起來的,只有自己的腦袋。)

發呆時,腦袋裡經常出現很多不同的東西,有一些壓迫著我,以致必得為它找一個出口,我開始寫《壞腦袋》。之後,其餘五個小說的意念像項鏈上的珠串,有秩序地出現在我的腦子裡,有時候,我弄不清楚是我想到那些念頭,還是它們要找一個腦袋作為容身之所。也有可能只是一種巧合,我被安置了,然後再用寫的方式安置它們。所謂的寫作或許只是這樣的一件事情。

(發呆是一種試圖接近自由的狀態,可是沒有邊際的自由,終究會被視為瘋狂。某種程度上,規範令人感到安心,它限制人們看得見的行為,卻無法管轄不曾以任何方式呈現的思想。我一直在想,傳柯形容的那艘愚人船,開往看不見盡頭的大海時,船上的人腦子裡在想什麼。)

我總是相信,如果我願意,就可以把每一個謊話撒得圓滿,那並不是因為我喜歡虛偽,只是在尋找一種適當的姿態,事實上,幾乎沒有不說謊的人,他們或是為了禮貌,或是為了以一種更好的方式安放靈魂。畢竟撒謊是一種被普遍排拒卻又廣泛地使用的手段。

(其實,要把腦袋妥善地收藏,所需要的並不是鎖上的皮箱,只是一個合適的時間。在對面的人滔滔不絕地說話的瞬間、禮貌地微笑的時候、車子向前駛去的期間、別人都睡去了之後、電視機的聲浪充斥在四周的時候。

也有可能是一個合適的形式。

然後我打開了一本書,過了一段日子,我掏出了一張紙,寫下一些什麼的時候,發呆才正式成為一種合法的行為,會生產出一些看來實在的東西,例如一些文字、一篇小說,或一本書。他們終於不再問我︰你究竟在想什麼?

當我需要發呆,我便假裝。

偶爾有人問,你的小說究竟要表達什麼,我便叫他們,你自己去看吧。然而願意去看的人,畢竟寥寥可數。)

就在我搬進別人的房子裡的同時,我幾乎已經肯定,在以後的日子,我也不可能擁有屬於自己的房子,但並沒有任何值得惋惜或悲傷的部分,因為自由本來就是一種與穩定相反的狀態。

我只是一直不肯定,自己是否已經比較接近自由。有時候好像是──當我幹著不同的瑣碎工作維生,不斷進入一件工作之中又不斷離開的時候;當我離開了一所房子,即將進入另一所房子的途中;當我藉著寫作而發呆,或藉著發呆而寫作的時候。

有時候好像不是──當我想到屋子空無一人,只是別人在辦公時間都到了外面出售自己的結果;當我想到書寫只是一種比發呆更能被人們認可的方式,或當我已逐漸習慣那房子內的一切,那房子再也不是一幢懸在半空的房子。

或許那是一種永遠無法到達的狀態。

(當我關上了門,在沒有人的房子裡斷斷續續地寫,有時候整天也不說一句話,令人感到安慰的只有寫作本身,和門外另一些的存在,這些人包括︰熊貓、鯨魚先生、清晨虹、董、比,還有,讓我依賴和質疑的祂和我暫時仍想不起來的人。)