本書以紫禁城建築的空間次序橫坐標,以紫禁城歷史的時間次序為縱坐標,立體、全景式地反映紫禁城的歷史與文化內涵,通過對紫禁城六百年歷史的回顧,揭示定都北京的歷史意義,展現中華文明在宮殿建築、園林、繪畫、讀書藏書等各個方面的巨大成就。

在故宮(紫禁城),絕大部分建築空間都容納了上百年甚至幾百年的歷史風雲,弱水三千,我只能取一瓢飲,面對每一個建築空間,我也只能選取了一個時間的片段(當然是我認為重要的片段),讓這些時間的碎片,依附在不同的空間上,銜接成一幅較為完整的歷史拼圖。這樣,當大家跟隨著我的文字,走完了故宮的主要區域,從神武門出來,我們也不知不覺地,完成了對故宮六百年歷史的回望與重溫。

作者介紹

祝勇

作家、紀錄片導演、藝術學博士。現任故宮博物院故宮文化傳播研究所所長、中國人權研究會理事、北京市作家協會理事。曾任美國加州大學伯克利分校駐校藝術家,第十屆全國青聯委員。

出版作品四百余萬字,代表作有《故宮的古物之美》《故宮的風花雪月》《故宮的隱秘角落》《在故宮尋找蘇東坡》《舊宮殿》《血朝廷》等。

任《辛亥》《歷史的拐點》《蘇東坡》等大型紀錄片總撰稿,大型紀錄片《天山腳下》總導演。

作家、紀錄片導演、藝術學博士。現任故宮博物院故宮文化傳播研究所所長、中國人權研究會理事、北京市作家協會理事。曾任美國加州大學伯克利分校駐校藝術家,第十屆全國青聯委員。

出版作品四百余萬字,代表作有《故宮的古物之美》《故宮的風花雪月》《故宮的隱秘角落》《在故宮尋找蘇東坡》《舊宮殿》《血朝廷》等。

任《辛亥》《歷史的拐點》《蘇東坡》等大型紀錄片總撰稿,大型紀錄片《天山腳下》總導演。

目錄

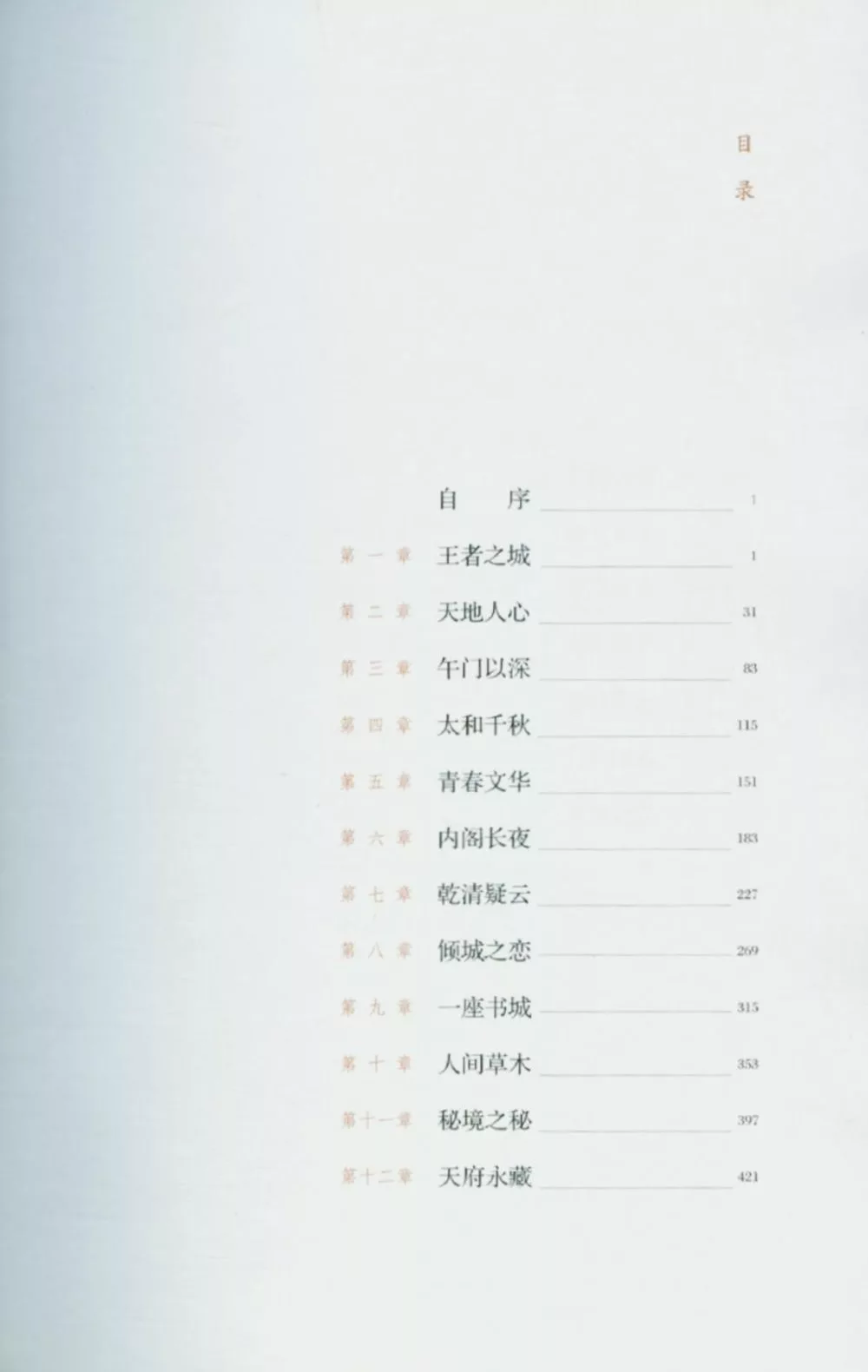

自 序

第 一 章 王者之城

第 二 章 天地人心

第 三 章 午門以深

第 四 章 太和千秋

第 五 章 青春文華

第 六 章 內閣長夜

第 七 章 乾清疑雲

第 八 章 傾城之戀

第 九 章 一座書城

第 十 章 人間草木

第十一章 秘境之秘

第十二章 天府永藏

第十三章 養心垂簾

第十四章 無限軍機

第十五章 皇極哀榮

第十六章 尋沿書屋

第十七章 樂壽悲喜

第十八章 永別神武

第十九章 故宮諾言

後 記

注 釋

第 一 章 王者之城

第 二 章 天地人心

第 三 章 午門以深

第 四 章 太和千秋

第 五 章 青春文華

第 六 章 內閣長夜

第 七 章 乾清疑雲

第 八 章 傾城之戀

第 九 章 一座書城

第 十 章 人間草木

第十一章 秘境之秘

第十二章 天府永藏

第十三章 養心垂簾

第十四章 無限軍機

第十五章 皇極哀榮

第十六章 尋沿書屋

第十七章 樂壽悲喜

第十八章 永別神武

第十九章 故宮諾言

後 記

注 釋

序

一

面對故宮(舊稱紫禁城),我總會湧起一種言說的衝動。宏偉的事物總是讓我們心潮澎湃,無論自然的,還是人工的。但故宮又太龐大,一個人的生命丟進去,轉眼就沒了蹤影,我必須穿越層層疊疊的史料,才有可能把它找回來。那些密密實實、實實在在的歲月,最終變成了隻言片語,甚至,連一個字也沒留下。他的每一個飽滿的日子,他的歡笑和淚水,全都消失了,被一陣陣風、一重重雨掃蕩乾淨了,就像一個俠客,身形被黑夜隱匿,我們看不見,也摸不著。

在故宮,生命的參照系太大,一個人置身其中,就像宮殿裡的一粒沙,不值一提。即使乾隆這位中國歷史上最長壽的皇帝,坐擁中國歷史上第二大帝國(版圖面積僅次於元朝),在這深宮,依然會感到茫然無措。他也一定會像一個哲學家一樣自問:我是誰?我從哪裡來?要到哪裡去?因為這幾個問題,是內植於一個人的生命中的,在浩大的宮殿裡,更容易被喚醒。總之,作為一座建築,故宮顯然是太過龐大了,書上說,故宮是中國明清兩代的皇宮,是世界上現存規模最大的古代宮殿建築群,同時也是世界上規模最大的木結構建築群,但在我看來,它的功能已經不限於皇帝工作和居住。一個人,對空間的需求不是無限的。巨大的空間,給人的生活帶來的不是便利,而是困難。清朝皇帝乾隆,在故宮裡一再大興土木,是故宮建築史中至關重要的角色,但他最愛的,還是八平米的三希堂。他為自己退休建造了宏偉的甯壽宮(故宮唯一的太上皇宮),但他退休後還是住在養心殿,挨著他的三希堂。

二

所以說,故宮不只是用來住的,更是用來嚇唬人的,如漢代丞相蕭何所說:“非壯麗無以重威”,以至於紫禁城肇建六百年後,每當我面對它,依然會感到心驚膽戰。這些建築氣勢壯闊、複雜深邃。在日本設計師原研哉看來,對複雜與宏大的追求是人類文明史上不可回避的階段,以至於“現存的人類文化遺產都是複雜的” ,而不是簡約、低調的。因為在生產力相對落後的階段,只有複雜宏大的工程(比如中國的青銅器、長城、故宮),才能顯示出統治者的能力與力量,也才能有效地整合族群與國家。原研哉說:“如果中央君臨天下的霸者沒有具備強而有力的統率力的話,因著力量不足,將會被擁有更強力量的競爭者取而代之,也會被其他兵強馬壯的集團所吸收。” 而這些“超級工程”的出現,“就是為了讓敵人看了心生畏懼感,於是如此豪壯、絢爛、甚至怪奇的樣貌才會應運而生。”

偉大的建築都有實用性,但它們在本質上是超越實用的。就像艾菲爾鐵塔,幾乎沒有什麼實用性,以至於在法國為紀念大革命一百周年而建造它的時候,這一設計方案遭到了強烈的反對,包括小仲馬、莫泊桑在內的作家、畫家、雕塑家、建築師,趕在巴黎的天際線受到損毀之前聯名上書,表達他們“強烈的、憤怒的抗議”,稱“連商業化的美國都不想要的埃菲爾鐵塔,無疑將成為巴黎之恥”。羅蘭•巴特寫《埃菲爾鐵塔》,是從莫泊桑常在埃菲爾鐵塔上吃午飯開始的。這不是因為埃菲爾鐵塔上的午餐好吃,而是因為那裡是巴黎唯一看不到埃菲爾鐵塔的地方。在他們眼裡,埃菲爾鐵塔不僅醜陋,代表著庸俗的工業趣味,而且無用——連塔頂餐廳的菜肴都不那麼好吃。古斯塔夫•埃菲爾為了使它的設計更有合理性,曾給它賦予了若干實用功能,比如空氣動力測量、材料耐力研究、無線電研究等,但對具有深厚審美傳統的巴黎人而言,這樣的辯護太過無力。但幾十年後,劇情卻發生了神奇的反轉,埃菲爾鐵塔不僅已為大多數人所接受,而且成了巴黎最重要的地標建築,它每年的遊客量比盧浮宮還多兩倍。與盧浮宮比起來,埃菲爾鐵塔無疑是一座空洞的紀念碑,裡面什麼都沒有,但它有高度(1929年紐約克萊斯勒大廈建成以前,它一直是世界建築的最高峰),有其他建築無法企及的體量,僅憑這些,就使它成為一個符號,罩在巴黎的頭上,揮之不去。就像故宮,它的象徵性,是通過它不近人情的宏大來實現的。

三

故宮的宏大,不僅使營造變得不可思議,連表達它都是困難的。這讓我的心底升起來的那股言說衝動,每次都刹羽而歸。它太大了,它的故事,一千零一夜也講不完。我們常說,一部《二十四史》,不知從何講起。其實《二十四史》有頭,也有尾,但故宮沒有。故宮(博物院)收藏的古物遠達新石器時代,甚至比新石器時代還要早,像《紅樓夢》裡寫的,“不知過了幾世幾劫”。故宮裡藏過一部《二十四史》,那是《四庫全書》中《史》部的一部分,而三萬多卷的《四庫全書》,又只是故宮的一部分,很小很小的一部分。故宮有牆,但故宮又是沒有邊際的。我們說什麼,都是挂一漏萬,我們怎麼說,都如瞎子摸象。因此,故宮所帶來的那種話語衝動,帶來的只有失語。我的講述還沒有開始就已經結束。在故宮面前,話語是那麼無能為力。

站在故宮巨大的廣場上,望著飛簷上面青藍的天空,我總是在想,故宮到底是什麼?歷史學家、建築學家給出的所有定義,都不足以解釋它的迷幻與神奇。在我看來,故宮是那麼神奇的一個場域,是現實空間,卻又帶有神異色彩。它更像是一隻魔盒、一座迷宮,或者命運交叉的城堡。因為它的內部,人影重重,魑魅交疊,有多少故事,在這個空間裡發酵、交織、轉向。故宮是不可測的——它的建築空間是可測的,建築學家早已完成了對它的測繪,它的神秘性卻是不可測的,用深不可測、風雲莫測來形容它,在我眼中都比用具體的數字描述它更貼切。它用一個可測的空間,容納了太多不可測的事物,或許,這才是對故宮的真正定義。

簡單說,故宮就是一座城。它的週邊有城牆,在它的內部,有辦公場所(三大殿、養心殿等),有家屬宿舍(東西六宮等),有宗教設施(梵華樓等),有水利工程(內金水河等)、有圖書館(昭仁殿等),有學校(上書房等),有醫院(太醫院等),有工廠(造辦處等),有花園(御花園等),除了沒有市場,故宮幾乎包含了一座城的所有要素。但故宮裡又是有市場的,故宮本身就是一個大市場,忠誠、信仰、仁義、道德,都可以標價出賣。這些交易在這座城裡一刻也未停止,因此,在史書裡,我常常聽到各種叫賣聲,這座城的內部成員,個個都是交易高手,漫天要價,坐地還錢。因此這座城,培養了許多商業奇才,比如萬曆皇帝,就是一個不折不扣的企業家兼財迷,為了掙錢,他下令停止民間採礦,所有礦產只能由皇家專營,皇帝因此成為這一壟斷行業的最大老闆,試圖將天下財富集於一身。他賺錢太多,沒地方放,於是下令在養心殿后面挖了一個大大的銀窖,把掙來的銀子統統藏在自己的銀窖裡。關於萬曆銀窖裡的“存款”總額,歷史學家說法不一。清代康熙皇帝說:“明代萬曆年間於養心殿后窖金二百萬金,我朝大兵至京,流寇(指李自成)聞風而逃,因追兵甚迫,棄之黃河……”

以上是從城市功能上說的,從建築形態來說,這座城裡,宮殿樓臺、亭閣軒館、庭院街道一應俱全,因此它具有著一座城應有的物質形態。在這個物質空間裡,也容納著各色人等,包括包括皇帝、後妃、太監、文臣、武士、醫生、老師(皇帝及皇子的講官)、廚師、匠人等等,他們在各種建築中生存和相遇,合縱連橫,沆瀣一氣,各種各樣的社會關係應運而生。故宮是一座名副其實的城,是物質的城,也是人群的城。它是一個社會,是世界的模型,是整個世界的縮影。

四

在我看來,故宮最根本的特性,在於它是一個生命體,猶如一株老樹,自種子落地那一刻起,它就沒有停止過生長。帝制終結了,但故宮沒有死,而且永遠不會死。2018年初秋時節拍攝《上新了,故宮》,我和演員蔡少芬、鄧倫和劇組其他成員在早上六點到達太和殿,若“穿越”回幾百年前,這正是大朝會的時間,但此時的太和殿前,不見排列成行的品級山(供官員們在廣場列隊的標誌物),也不見銅龜、銅鶴在腹中升起的嫋嫋的線香,只有攝像機、軌道和搖臂在無聲地運動,只有我們幾人的談話聲,在空闊的廣場上回蕩。七點半,太和殿廣場上的幾扇大門打開,先是各宮殿的值班員排著給進來,緊接著是上班的故宮員工紛紛騎自行車從廣場前經過,有的還在太和殿台基下停下來,看看拍攝的現場。故宮博物院新的一天,就是這樣開始的。故宮有自己的“生物鐘”,它的聲與色,在每一分鐘都在發生著變化,讓我這個“老員工”,也感到興奮和驚奇。

時間無聲地流過故宮,卻在故宮中留下了鮮明的痕跡。故宮不是一個固體,永恆不變,而是一刻不停地在變,儘管那變化,可能極為細小,就像一個人的額頭生出的皺紋,只有敏感的人才能發現。這些具體的、細小的變化,帶動這座城,處於永不止息的生命律動中。這是故宮這件“古物”與其他古物最根本的不同。

五

2020年,故宮迎來建成六百周年,我自然不會沉默。我要寫故宮,寫故宮的十個甲子。只是故宮、六百年,無論空間,還是時間,都過於龐大,這個題目把我嚇住,我在心裡盤桓了許多年,遲遲沒有落筆。

2014年,冬日來臨的時候,我終於寫下了第一行字。像一個旅人,整理好了行裝和心情,開始了遠行。由於其中交叉著其他書的寫作,使本書的寫作變得斷斷續續、遲遲疑疑,到2016年,因為我策劃大型紀錄片《紫禁城》的關係,才開始變成一項持續而穩定的工作。但它仍然是一部個人化的著作,與紀錄片無關。唯有個人化,我才能將個人的認知與情感發揮到極致。

寫作本書,前後用了將近五年,但集中寫作的時間,我用了三年多,我驚奇地發現,這個時間幾乎與當年集中建造故宮的時間一致。也就是說,我的寫作速度,是與營建故宮的速度一致的,這讓我對這座城的建造,有了一種更真切的體驗。我還發現,寫故宮與建故宮在有些地方極為相似,它需要耐心,需要經驗,更需要時間。故宮是一塊磚一塊磚、一根木一根木搭建起來的,日久天長,它的輪廓才在地平線上顯現出來,寫作也是一樣,日子久了,作品才眉目清晰、結構健全。不同的是,建故宮的材料是木,是石,寫故宮的材料是文字,最多還要算上一些標點符號。我試圖用文字築起一座城,一如北島在散文集《城門開》的自序中寫下的第一句話:“我要用文字重建一座城市,重建我的北京” 。

六百年的故宮,那麼沉重。我不想沉重,我想輕靈,想自由,像從故宮的天際線上劃過的飛鳥。為此,我找到我自己的方法。營建這座城是有方法的,否則,像這樣一座占地72萬平方米的超級工程,在那個沒有起重機的年代,是不可能在十五年之內(主要工程在三年半內)完成的。表達故宮,必然也要找到方法,才有可能找到一根杠杆,撬動這個龐大的主題。雨果寫《巴黎聖母院》,羅蘭•巴特寫《埃菲爾鐵塔》,三島由紀夫寫《金閣寺》,都成為了世界文學的經典之作。當然,他們都是偉大的作家,我不可望其項背,但他們的作品,至少證明了寫作的可能性,即:通過文字來駕禦一座偉大的建築是完全可能的,甚至可以說,文字不僅是描述了一座建築,甚至是構成了一座建築。

寫城如同建城,首先要考慮結構問題。故宮(紫禁城)六百年,容納進了無數的人與事,史料浩繁,線索紛亂,在我眼裡是一片混沌,要講清它的六百年歷史,實在不知從哪裡下手。歷史是一盤散沙,而所有可供閱讀的歷史,其實都是經過了人為組織的歷史。沒有這種人為組織,也就沒有歷史。比如《史記》開創的紀傳體(以本紀、列傳、表、志等形式,縱橫交錯,脈絡貫通),就是一種組織歷史的方式。自從司馬遷創造了這種組織方式,它貫穿了中國兩千年的歷史書寫,《二十四史》中後來的那些史書(加上後來的《清史稿》合稱《二十五史》)都採用了這種方式,這種標準的歷史寫作方式也被稱為“正史”。

歷史不是已逝時間的總和,歷史是我們認識過去的邏輯。因此,歷史如同建築,有感性的、具有審美性的一面,也有理性的、具有邏輯性的一面。

首先可以明確的是,我不準確把它寫成一部編年史,那樣太容易成為一本流水帳。我要尋找一種更親切、更妥帖的敘事結構。經過一次次的嘗試,我還是決定採用以空間帶時間的結構。

這不僅因為我們對故宮的認識,首先是從空間開始的,我們會站在某一個位置上,看那浩瀚的宮殿,攜帶著它所有的往事,在我們面前一層層地展開。本書的講述,也像所有走進故宮(紫禁城)的人一樣,開始於午門,然後,越過一道道門,從一個空間走向另一個空間。全書共十九章,除了前兩章綜述了它的肇建過程和整體結構以外,在其餘的十七章裡,我把故宮(紫禁城)分割成許多個空間,然後,帶著讀者,依次領略這座宏偉宮殿。

其次,也是更主要的原因,在於中國人的時間意識,最早是通過空間獲得的。在周代,中國人通過立表測影以知東南西北,進而劃分出四季:正午日影最長的為冬至日,最短的為夏至日,那麼在這最長最短之間的中間值的兩個日子就是春分與秋分。除此,中國人還通過觀察星象(北斗星)來確認季節:“斗柄東指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬” ,東南西北四個方位,分別對應著春夏秋冬四個季節的中間日期,也就是夏至、冬至、春分、秋分,其他節氣的日子,也就可以推算出來。

根據表杆和北斗星斗柄的指示,把一年分成四個季節、十二個月,又同樣使用立表測影,把一天分成十二個時辰。太和殿前的日晷,晷面上刻劃著“二十四山地平方點陣圖”,在平面上分出四隅(東南西北)、八天干、十二地支(子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥),然後根據晷針在十二地支的投影確認十二個時辰(二十四小時)。

古代中國人先有空間觀,後有時間觀。

時間產生於空間,空間就是時間。

在古代西方,並沒有產生時間和空間一體化的人文觀念。

故宮(紫禁城)是空間之城,同時也是時間之城。故宮的中軸線(從午門中心點到神武門中心點)是子午線,南為午,北為子,與夏至、冬至分別對應;而北京城的日壇與月壇的連線則剛好是卯酉線,與春分、秋分相對應——明清兩朝,春分行日壇之祭,迎日於東;秋分行月壇之祭,迎月於西。

我的同事王軍先生在2016年進行“北京城市總體規劃”專題研究時發現了一個神奇的現象——故宮(以及整個北京城)子午線與卯酉線的交叉點,剛好是太和殿前廣場。這表明三大殿所代表的帝王權力,不僅是空間的主宰,也是時間的起始。

自河姆渡文化以至明清,這套時空一體的意識形態貫徹始終,數千年不曾走樣,故宮也因此成為中華文明源遠流長的偉大見證。分別懸掛在太和、中和、保和三大殿的三塊匾,內容都取自《尚書》,分別是:“建極綏猷”“允執厥中”“皇建有極”,皆象徵著三大殿乃立表之位。

故宮的平面圖裡,其實也包含著一個“二十四山地平方點陣圖”,可以分出四隅、八天干、十二地支。從某種意義上說,故宮本身,就是一個巨大的日晷。它的空間系統裡,暗含著一套完整的時間系統。故宮的歷史、人物活動,都圍繞著它特有的空間和時間秩序展開。

所以,講建築,講空間,最終還是要講歷史,講時間。寫硬體(建築),目的也是為了寫軟體(我們的歷史、我們的文化)。沒有了空間,所有的時間(歷史)都沒有了附著物,都會坍塌下來;而沒有了時間(歷史),所有的空間都會變成空洞。

在故宮(紫禁城),絕大部分建築空間都容納了上百年、甚至幾百年的歷史風雲,弱水三千,我只能取一飄飲,面對每一個建築空間,我也只能選取了一個時間的片斷(當然是我認為重要的片斷),讓這些時間的碎片,依附在不同的空間上,銜接成一幅較為完整的歷史拼圖。這樣,當大家跟隨著我的文字,走完了故宮的主要區域,從神武門出來,我們也不知不覺地,完成了對故宮六百年歷史的回望與重溫。

六

關於本書的書名,出於慎重,我專門請教了曾任文化部副部長兼故宮博物院院長,現任故宮研究院院長的鄭欣淼先生,以及故宮博物院副院長兼故宮研究院副院長趙國英女士,他們一致認為無論叫《紫禁城六百年》還是叫《故宮六百年》都沒有問題,只是角度不同而已,紫禁城偏重於建築,故宮則側重於這座“舊宮殿”及後來的故宮博物院,它們的歷史都是六百年。反復思量,我覺得用《故宮六百年》作書名更切合我的本意。

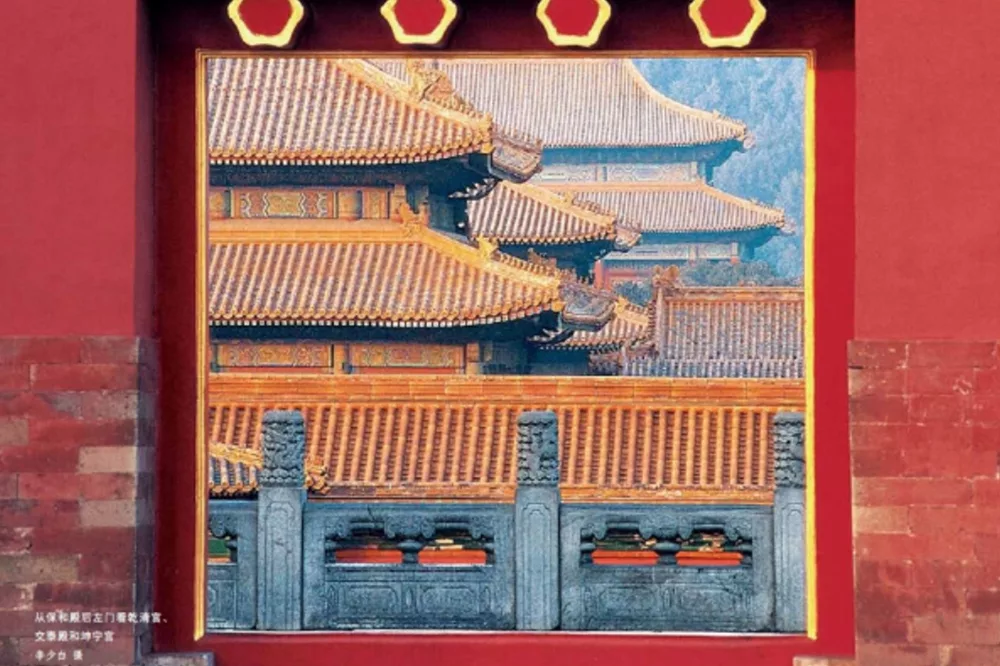

三十多萬字的書稿完成了,並且在2019年國慶日之後交給人民文學出版社出版。這是我在人民文學出版社出版的第七部作品。我要感謝人民文學出版社臧永清社長、應紅總編輯,責任編輯趙萍、薛子俊,美術編輯崔欣曄,他們為此書能夠在故宮六百周年之際及時出版而付出心血;感謝故宮博物院領導對我的寬容與支持,感謝李少白先生為本書提供了精美攝影照片;感謝香港《大公報》管樂女士,本書一邊寫作一邊在《大公報》上連載;還要感謝《當代》雜誌主編孔令燕,幾乎在本書出版的同時,用一整期的完整篇幅發表了本書全文,感謝《當代》編輯石一楓兄多年來一如既往地編發我的作品,這是我第一次在一期雜誌上發表一部長卷式的作品。此時我突然發現自己像一個初出茅廬的文學青年,在作品發表之前,既有按捺不住的期盼,又有難以控制的緊張。

面對故宮(舊稱紫禁城),我總會湧起一種言說的衝動。宏偉的事物總是讓我們心潮澎湃,無論自然的,還是人工的。但故宮又太龐大,一個人的生命丟進去,轉眼就沒了蹤影,我必須穿越層層疊疊的史料,才有可能把它找回來。那些密密實實、實實在在的歲月,最終變成了隻言片語,甚至,連一個字也沒留下。他的每一個飽滿的日子,他的歡笑和淚水,全都消失了,被一陣陣風、一重重雨掃蕩乾淨了,就像一個俠客,身形被黑夜隱匿,我們看不見,也摸不著。

在故宮,生命的參照系太大,一個人置身其中,就像宮殿裡的一粒沙,不值一提。即使乾隆這位中國歷史上最長壽的皇帝,坐擁中國歷史上第二大帝國(版圖面積僅次於元朝),在這深宮,依然會感到茫然無措。他也一定會像一個哲學家一樣自問:我是誰?我從哪裡來?要到哪裡去?因為這幾個問題,是內植於一個人的生命中的,在浩大的宮殿裡,更容易被喚醒。總之,作為一座建築,故宮顯然是太過龐大了,書上說,故宮是中國明清兩代的皇宮,是世界上現存規模最大的古代宮殿建築群,同時也是世界上規模最大的木結構建築群,但在我看來,它的功能已經不限於皇帝工作和居住。一個人,對空間的需求不是無限的。巨大的空間,給人的生活帶來的不是便利,而是困難。清朝皇帝乾隆,在故宮裡一再大興土木,是故宮建築史中至關重要的角色,但他最愛的,還是八平米的三希堂。他為自己退休建造了宏偉的甯壽宮(故宮唯一的太上皇宮),但他退休後還是住在養心殿,挨著他的三希堂。

二

所以說,故宮不只是用來住的,更是用來嚇唬人的,如漢代丞相蕭何所說:“非壯麗無以重威”,以至於紫禁城肇建六百年後,每當我面對它,依然會感到心驚膽戰。這些建築氣勢壯闊、複雜深邃。在日本設計師原研哉看來,對複雜與宏大的追求是人類文明史上不可回避的階段,以至於“現存的人類文化遺產都是複雜的” ,而不是簡約、低調的。因為在生產力相對落後的階段,只有複雜宏大的工程(比如中國的青銅器、長城、故宮),才能顯示出統治者的能力與力量,也才能有效地整合族群與國家。原研哉說:“如果中央君臨天下的霸者沒有具備強而有力的統率力的話,因著力量不足,將會被擁有更強力量的競爭者取而代之,也會被其他兵強馬壯的集團所吸收。” 而這些“超級工程”的出現,“就是為了讓敵人看了心生畏懼感,於是如此豪壯、絢爛、甚至怪奇的樣貌才會應運而生。”

偉大的建築都有實用性,但它們在本質上是超越實用的。就像艾菲爾鐵塔,幾乎沒有什麼實用性,以至於在法國為紀念大革命一百周年而建造它的時候,這一設計方案遭到了強烈的反對,包括小仲馬、莫泊桑在內的作家、畫家、雕塑家、建築師,趕在巴黎的天際線受到損毀之前聯名上書,表達他們“強烈的、憤怒的抗議”,稱“連商業化的美國都不想要的埃菲爾鐵塔,無疑將成為巴黎之恥”。羅蘭•巴特寫《埃菲爾鐵塔》,是從莫泊桑常在埃菲爾鐵塔上吃午飯開始的。這不是因為埃菲爾鐵塔上的午餐好吃,而是因為那裡是巴黎唯一看不到埃菲爾鐵塔的地方。在他們眼裡,埃菲爾鐵塔不僅醜陋,代表著庸俗的工業趣味,而且無用——連塔頂餐廳的菜肴都不那麼好吃。古斯塔夫•埃菲爾為了使它的設計更有合理性,曾給它賦予了若干實用功能,比如空氣動力測量、材料耐力研究、無線電研究等,但對具有深厚審美傳統的巴黎人而言,這樣的辯護太過無力。但幾十年後,劇情卻發生了神奇的反轉,埃菲爾鐵塔不僅已為大多數人所接受,而且成了巴黎最重要的地標建築,它每年的遊客量比盧浮宮還多兩倍。與盧浮宮比起來,埃菲爾鐵塔無疑是一座空洞的紀念碑,裡面什麼都沒有,但它有高度(1929年紐約克萊斯勒大廈建成以前,它一直是世界建築的最高峰),有其他建築無法企及的體量,僅憑這些,就使它成為一個符號,罩在巴黎的頭上,揮之不去。就像故宮,它的象徵性,是通過它不近人情的宏大來實現的。

三

故宮的宏大,不僅使營造變得不可思議,連表達它都是困難的。這讓我的心底升起來的那股言說衝動,每次都刹羽而歸。它太大了,它的故事,一千零一夜也講不完。我們常說,一部《二十四史》,不知從何講起。其實《二十四史》有頭,也有尾,但故宮沒有。故宮(博物院)收藏的古物遠達新石器時代,甚至比新石器時代還要早,像《紅樓夢》裡寫的,“不知過了幾世幾劫”。故宮裡藏過一部《二十四史》,那是《四庫全書》中《史》部的一部分,而三萬多卷的《四庫全書》,又只是故宮的一部分,很小很小的一部分。故宮有牆,但故宮又是沒有邊際的。我們說什麼,都是挂一漏萬,我們怎麼說,都如瞎子摸象。因此,故宮所帶來的那種話語衝動,帶來的只有失語。我的講述還沒有開始就已經結束。在故宮面前,話語是那麼無能為力。

站在故宮巨大的廣場上,望著飛簷上面青藍的天空,我總是在想,故宮到底是什麼?歷史學家、建築學家給出的所有定義,都不足以解釋它的迷幻與神奇。在我看來,故宮是那麼神奇的一個場域,是現實空間,卻又帶有神異色彩。它更像是一隻魔盒、一座迷宮,或者命運交叉的城堡。因為它的內部,人影重重,魑魅交疊,有多少故事,在這個空間裡發酵、交織、轉向。故宮是不可測的——它的建築空間是可測的,建築學家早已完成了對它的測繪,它的神秘性卻是不可測的,用深不可測、風雲莫測來形容它,在我眼中都比用具體的數字描述它更貼切。它用一個可測的空間,容納了太多不可測的事物,或許,這才是對故宮的真正定義。

簡單說,故宮就是一座城。它的週邊有城牆,在它的內部,有辦公場所(三大殿、養心殿等),有家屬宿舍(東西六宮等),有宗教設施(梵華樓等),有水利工程(內金水河等)、有圖書館(昭仁殿等),有學校(上書房等),有醫院(太醫院等),有工廠(造辦處等),有花園(御花園等),除了沒有市場,故宮幾乎包含了一座城的所有要素。但故宮裡又是有市場的,故宮本身就是一個大市場,忠誠、信仰、仁義、道德,都可以標價出賣。這些交易在這座城裡一刻也未停止,因此,在史書裡,我常常聽到各種叫賣聲,這座城的內部成員,個個都是交易高手,漫天要價,坐地還錢。因此這座城,培養了許多商業奇才,比如萬曆皇帝,就是一個不折不扣的企業家兼財迷,為了掙錢,他下令停止民間採礦,所有礦產只能由皇家專營,皇帝因此成為這一壟斷行業的最大老闆,試圖將天下財富集於一身。他賺錢太多,沒地方放,於是下令在養心殿后面挖了一個大大的銀窖,把掙來的銀子統統藏在自己的銀窖裡。關於萬曆銀窖裡的“存款”總額,歷史學家說法不一。清代康熙皇帝說:“明代萬曆年間於養心殿后窖金二百萬金,我朝大兵至京,流寇(指李自成)聞風而逃,因追兵甚迫,棄之黃河……”

以上是從城市功能上說的,從建築形態來說,這座城裡,宮殿樓臺、亭閣軒館、庭院街道一應俱全,因此它具有著一座城應有的物質形態。在這個物質空間裡,也容納著各色人等,包括包括皇帝、後妃、太監、文臣、武士、醫生、老師(皇帝及皇子的講官)、廚師、匠人等等,他們在各種建築中生存和相遇,合縱連橫,沆瀣一氣,各種各樣的社會關係應運而生。故宮是一座名副其實的城,是物質的城,也是人群的城。它是一個社會,是世界的模型,是整個世界的縮影。

四

在我看來,故宮最根本的特性,在於它是一個生命體,猶如一株老樹,自種子落地那一刻起,它就沒有停止過生長。帝制終結了,但故宮沒有死,而且永遠不會死。2018年初秋時節拍攝《上新了,故宮》,我和演員蔡少芬、鄧倫和劇組其他成員在早上六點到達太和殿,若“穿越”回幾百年前,這正是大朝會的時間,但此時的太和殿前,不見排列成行的品級山(供官員們在廣場列隊的標誌物),也不見銅龜、銅鶴在腹中升起的嫋嫋的線香,只有攝像機、軌道和搖臂在無聲地運動,只有我們幾人的談話聲,在空闊的廣場上回蕩。七點半,太和殿廣場上的幾扇大門打開,先是各宮殿的值班員排著給進來,緊接著是上班的故宮員工紛紛騎自行車從廣場前經過,有的還在太和殿台基下停下來,看看拍攝的現場。故宮博物院新的一天,就是這樣開始的。故宮有自己的“生物鐘”,它的聲與色,在每一分鐘都在發生著變化,讓我這個“老員工”,也感到興奮和驚奇。

時間無聲地流過故宮,卻在故宮中留下了鮮明的痕跡。故宮不是一個固體,永恆不變,而是一刻不停地在變,儘管那變化,可能極為細小,就像一個人的額頭生出的皺紋,只有敏感的人才能發現。這些具體的、細小的變化,帶動這座城,處於永不止息的生命律動中。這是故宮這件“古物”與其他古物最根本的不同。

五

2020年,故宮迎來建成六百周年,我自然不會沉默。我要寫故宮,寫故宮的十個甲子。只是故宮、六百年,無論空間,還是時間,都過於龐大,這個題目把我嚇住,我在心裡盤桓了許多年,遲遲沒有落筆。

2014年,冬日來臨的時候,我終於寫下了第一行字。像一個旅人,整理好了行裝和心情,開始了遠行。由於其中交叉著其他書的寫作,使本書的寫作變得斷斷續續、遲遲疑疑,到2016年,因為我策劃大型紀錄片《紫禁城》的關係,才開始變成一項持續而穩定的工作。但它仍然是一部個人化的著作,與紀錄片無關。唯有個人化,我才能將個人的認知與情感發揮到極致。

寫作本書,前後用了將近五年,但集中寫作的時間,我用了三年多,我驚奇地發現,這個時間幾乎與當年集中建造故宮的時間一致。也就是說,我的寫作速度,是與營建故宮的速度一致的,這讓我對這座城的建造,有了一種更真切的體驗。我還發現,寫故宮與建故宮在有些地方極為相似,它需要耐心,需要經驗,更需要時間。故宮是一塊磚一塊磚、一根木一根木搭建起來的,日久天長,它的輪廓才在地平線上顯現出來,寫作也是一樣,日子久了,作品才眉目清晰、結構健全。不同的是,建故宮的材料是木,是石,寫故宮的材料是文字,最多還要算上一些標點符號。我試圖用文字築起一座城,一如北島在散文集《城門開》的自序中寫下的第一句話:“我要用文字重建一座城市,重建我的北京” 。

六百年的故宮,那麼沉重。我不想沉重,我想輕靈,想自由,像從故宮的天際線上劃過的飛鳥。為此,我找到我自己的方法。營建這座城是有方法的,否則,像這樣一座占地72萬平方米的超級工程,在那個沒有起重機的年代,是不可能在十五年之內(主要工程在三年半內)完成的。表達故宮,必然也要找到方法,才有可能找到一根杠杆,撬動這個龐大的主題。雨果寫《巴黎聖母院》,羅蘭•巴特寫《埃菲爾鐵塔》,三島由紀夫寫《金閣寺》,都成為了世界文學的經典之作。當然,他們都是偉大的作家,我不可望其項背,但他們的作品,至少證明了寫作的可能性,即:通過文字來駕禦一座偉大的建築是完全可能的,甚至可以說,文字不僅是描述了一座建築,甚至是構成了一座建築。

寫城如同建城,首先要考慮結構問題。故宮(紫禁城)六百年,容納進了無數的人與事,史料浩繁,線索紛亂,在我眼裡是一片混沌,要講清它的六百年歷史,實在不知從哪裡下手。歷史是一盤散沙,而所有可供閱讀的歷史,其實都是經過了人為組織的歷史。沒有這種人為組織,也就沒有歷史。比如《史記》開創的紀傳體(以本紀、列傳、表、志等形式,縱橫交錯,脈絡貫通),就是一種組織歷史的方式。自從司馬遷創造了這種組織方式,它貫穿了中國兩千年的歷史書寫,《二十四史》中後來的那些史書(加上後來的《清史稿》合稱《二十五史》)都採用了這種方式,這種標準的歷史寫作方式也被稱為“正史”。

歷史不是已逝時間的總和,歷史是我們認識過去的邏輯。因此,歷史如同建築,有感性的、具有審美性的一面,也有理性的、具有邏輯性的一面。

首先可以明確的是,我不準確把它寫成一部編年史,那樣太容易成為一本流水帳。我要尋找一種更親切、更妥帖的敘事結構。經過一次次的嘗試,我還是決定採用以空間帶時間的結構。

這不僅因為我們對故宮的認識,首先是從空間開始的,我們會站在某一個位置上,看那浩瀚的宮殿,攜帶著它所有的往事,在我們面前一層層地展開。本書的講述,也像所有走進故宮(紫禁城)的人一樣,開始於午門,然後,越過一道道門,從一個空間走向另一個空間。全書共十九章,除了前兩章綜述了它的肇建過程和整體結構以外,在其餘的十七章裡,我把故宮(紫禁城)分割成許多個空間,然後,帶著讀者,依次領略這座宏偉宮殿。

其次,也是更主要的原因,在於中國人的時間意識,最早是通過空間獲得的。在周代,中國人通過立表測影以知東南西北,進而劃分出四季:正午日影最長的為冬至日,最短的為夏至日,那麼在這最長最短之間的中間值的兩個日子就是春分與秋分。除此,中國人還通過觀察星象(北斗星)來確認季節:“斗柄東指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬” ,東南西北四個方位,分別對應著春夏秋冬四個季節的中間日期,也就是夏至、冬至、春分、秋分,其他節氣的日子,也就可以推算出來。

根據表杆和北斗星斗柄的指示,把一年分成四個季節、十二個月,又同樣使用立表測影,把一天分成十二個時辰。太和殿前的日晷,晷面上刻劃著“二十四山地平方點陣圖”,在平面上分出四隅(東南西北)、八天干、十二地支(子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥),然後根據晷針在十二地支的投影確認十二個時辰(二十四小時)。

古代中國人先有空間觀,後有時間觀。

時間產生於空間,空間就是時間。

在古代西方,並沒有產生時間和空間一體化的人文觀念。

故宮(紫禁城)是空間之城,同時也是時間之城。故宮的中軸線(從午門中心點到神武門中心點)是子午線,南為午,北為子,與夏至、冬至分別對應;而北京城的日壇與月壇的連線則剛好是卯酉線,與春分、秋分相對應——明清兩朝,春分行日壇之祭,迎日於東;秋分行月壇之祭,迎月於西。

我的同事王軍先生在2016年進行“北京城市總體規劃”專題研究時發現了一個神奇的現象——故宮(以及整個北京城)子午線與卯酉線的交叉點,剛好是太和殿前廣場。這表明三大殿所代表的帝王權力,不僅是空間的主宰,也是時間的起始。

自河姆渡文化以至明清,這套時空一體的意識形態貫徹始終,數千年不曾走樣,故宮也因此成為中華文明源遠流長的偉大見證。分別懸掛在太和、中和、保和三大殿的三塊匾,內容都取自《尚書》,分別是:“建極綏猷”“允執厥中”“皇建有極”,皆象徵著三大殿乃立表之位。

故宮的平面圖裡,其實也包含著一個“二十四山地平方點陣圖”,可以分出四隅、八天干、十二地支。從某種意義上說,故宮本身,就是一個巨大的日晷。它的空間系統裡,暗含著一套完整的時間系統。故宮的歷史、人物活動,都圍繞著它特有的空間和時間秩序展開。

所以,講建築,講空間,最終還是要講歷史,講時間。寫硬體(建築),目的也是為了寫軟體(我們的歷史、我們的文化)。沒有了空間,所有的時間(歷史)都沒有了附著物,都會坍塌下來;而沒有了時間(歷史),所有的空間都會變成空洞。

在故宮(紫禁城),絕大部分建築空間都容納了上百年、甚至幾百年的歷史風雲,弱水三千,我只能取一飄飲,面對每一個建築空間,我也只能選取了一個時間的片斷(當然是我認為重要的片斷),讓這些時間的碎片,依附在不同的空間上,銜接成一幅較為完整的歷史拼圖。這樣,當大家跟隨著我的文字,走完了故宮的主要區域,從神武門出來,我們也不知不覺地,完成了對故宮六百年歷史的回望與重溫。

六

關於本書的書名,出於慎重,我專門請教了曾任文化部副部長兼故宮博物院院長,現任故宮研究院院長的鄭欣淼先生,以及故宮博物院副院長兼故宮研究院副院長趙國英女士,他們一致認為無論叫《紫禁城六百年》還是叫《故宮六百年》都沒有問題,只是角度不同而已,紫禁城偏重於建築,故宮則側重於這座“舊宮殿”及後來的故宮博物院,它們的歷史都是六百年。反復思量,我覺得用《故宮六百年》作書名更切合我的本意。

三十多萬字的書稿完成了,並且在2019年國慶日之後交給人民文學出版社出版。這是我在人民文學出版社出版的第七部作品。我要感謝人民文學出版社臧永清社長、應紅總編輯,責任編輯趙萍、薛子俊,美術編輯崔欣曄,他們為此書能夠在故宮六百周年之際及時出版而付出心血;感謝故宮博物院領導對我的寬容與支持,感謝李少白先生為本書提供了精美攝影照片;感謝香港《大公報》管樂女士,本書一邊寫作一邊在《大公報》上連載;還要感謝《當代》雜誌主編孔令燕,幾乎在本書出版的同時,用一整期的完整篇幅發表了本書全文,感謝《當代》編輯石一楓兄多年來一如既往地編發我的作品,這是我第一次在一期雜誌上發表一部長卷式的作品。此時我突然發現自己像一個初出茅廬的文學青年,在作品發表之前,既有按捺不住的期盼,又有難以控制的緊張。

網路書店

類別

折扣

價格

-

新書87折$668