序

光宣詩壇點將錄斠註前言

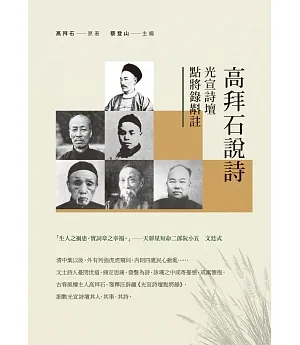

高拜石

文學的轉變,每與時代為因緣,而以詩歌最能透其消息。以滿清一代而言,詩學之變遷,可約分為三期:康(熙)雍(正)(公元一六六二年至一七三五年)為初期,乾(隆)嘉(慶)(公元一七三六至一八二○年)為中期;道(光)咸(豐)(公元一八一二至一八六一年)以後為近代。初期之詩,承明代前後七子之流風餘韻,奇情盛藻,聲律鏗鏘,不過易姓改步之際,善感的詩人,不無麥秀黍離之感,或多憫時念亂之思,稍後則又不無攄思鳴盛,點綴昇平之語,故在這一期裡,可謂眾製咸備,風會總雜。到了乾嘉之世,為清代全盛時期,獨詩學不振,原因則以承平之作多悅,詞采有餘,意境則了無動人,這一時期的詩,芳華典贍,才質並弱。道咸兩朝,國勢由盛而衰,外有列強的窺伺,內則髮捻之變亂,詩人念亂,變徵之音遂作,一般憂時之彥,致意經世之學,思為國家致太平,值時多難,此意蕭條,行歌甘隱,所學一發於詩,而詩之形質,遂為之一變,詠歎之中,時寄憂感,心境與世運相感召,便不覺流露於字句,流衍所至,遂直接影響到同光諸家了。

同治之初到光緒之季,其始大亂敉平,東南底定,史稱中興,可是髮捻雖滅,西陲尚在用兵,局勢稍穩,而外侮又亟,甲申、甲午以後,接著戊戌、庚子之兩場大禍,更是大傷元氣,文士詩人,痛定思痛,發於聲詩,詞旨淵微,蔚為風氣,流布至廣,影響至深,文廷式嘗言:「生人之禍患,實詞章之幸福」,其語至痛,由而可覘這五十年中之詩學風會的。故單就詩學而言,清詩至同光而極盛,詩人雲起,其確能卓立成家亦多,世稱同光體。

彭澤汪辟疆國垣,為贛籍的名詩人之一,曾在金陵大學中央大學執教,桃李滿宇內,尤與並時諸賢多相交接,凡有專集行世,或尚未刊行之作,每先寓目,閱覽既多,論列尤當,曾有《光宣詩壇點將錄》之作,擇同時詩人一百八人,比擬於水滸之天罡地煞,雖為一時遊戲,而條列謹嚴,衡量甲乙,悉秉公論。據汪氏自言:

「曩與義寧曹東敷同客南昌,又同寓簡庵思齋昆仲家,昕夕論詩,極友朋之樂。東敷詩學黃陳,頗為當世名流所推許,與愚一見即定交,蓋愚蚤年言詩,夙服膺元祐諸賢,與所論不謀而合也。東敷言並世詩人,突過乾嘉,昔瓶水齋主人,曾有乾嘉詩壇點將錄之作,子於並世諸賢,多所親炙,盍續為之,亦藝林一掌故也。余即具草,比擬洽合,至萬不可移易處,東敷、簡庵、思齋皆拊掌大笑,竭一晝夜之力,而當世諸人,泰半網羅此冊矣。……」

汪辟疆於民國十四年乙丑八月到北平,那時章孤桐正在執政府任教育總長,《甲寅》周刊亦於此時復刊,向汪索稿,汪乃重為釐定一過付之。

汪作之《光宣詩壇點將錄》,見於復刊之《甲寅》周刊第五至第九期,傳布之始,南北詩壇,為之轟動,在上海做寓公的諸耆宿,如康長素、陳散原、陳蒼虬、王病山諸人,相聚時每舉為笑樂。但也有居然認起真來,表示異議或爭論的,如章孤桐以其丈人吳彥復,不宜置於步軍將校之列,力爭應要與散原諸人相比擬;康長素對人也說:「我康有為生平對於經史學問,都是具有哥倫布尋覓新大陸的本領,汪某怎麼把我比作神行太保?」

此外更有一般讀者,或函陳意見,或認有商榷餘地,甚至或說他有失品評之正,更有指謂挾有鄉里的私見。汪氏均一笑置之,不與辯釋。他認為:「詩之得失,寸心自知,衡量甲乙,悉秉公論,既無偏挈之辭,復少譏彈之語,至比類達恉,不無軒輊,實欲存一代之文獻,備詩壇之掌故也,私門故吏,見其位次高者,自多獎飾之辭,其卑次者,即不免詆諆之語,一手不能盡掩天下目,此固不可以口舌爭也。……」足見其所持之謹嚴處。

《點將錄》在《甲寅》周刊發表了十年之後,民國廿三四年間,上海的《青鶴雜誌》又重行刊載一次,那時候錄中的詩人,已漸凋零,國難正殷,也少有人注意,汪氏時在南京國立中央大學文學系主講,曾寫有《近代詩派與地域》,對五十年來諸詩派源流衍變,多所分析,一代風雅,多所扢揚。八年抗戰,繼之大陸匪亂,於今又已三十餘載,汪氏以將近八十之年,已歸道山,其遺作已不易見,《點將錄》中諸人,更已俱作古人,談詩壇掌故者,每有提及,而苦弗詳。承汪之高足章斗航教授見示原作,披覽之餘,因就其中論列諸人之後,加以斠註,俾詳所自。