〈導讀〉

約翰.謬爾與國家公園 詹宏志

我印象最深刻的「國家公園經驗」,來自於非洲波札那(Botswana)的「摩瑞米獵物保護區」(Moremi Game Reserve)。「摩瑞米保護區」位於世界最大內陸三角洲的奧卡萬戈沼澤地(Okavango

Delta),採取低密度開發的嚴格管理,儘管已經是聞名的「薩伐旅」(Safari)觀光勝地,但園內營地均為可回復構造,不准任何永久建物,國家公園內完全是草原的自然生態,草長水深,地廣人稀,禽飛獸奔,旅遊者被要求尊重一草一木、一鳥一獸,不進行任何人為的干預。波札那的觀光發展較晚(比起肯亞、坦尚尼亞諸國),破壞最少,觀念反而比較先進,國家公園的概念深入民心,保護的結果看起來頗有成效。

但我個人印象最深刻的「國家公園管理」,反而是美國阿拉斯加內陸的「丹納里國家公園」(Denali National

Park)。波札那的「摩瑞米保護區」嚴格控制旅遊人數,採取高價政策,最後使得親近大自然的薩伐旅變成了「貴族遊戲」,平凡百姓難以問津,雖然是情非得已,從公共教育的機會來看終究是一種遺憾。但美國的國家公園並非如此,阿拉斯加的「丹納里國家公園」雖然管理嚴格,不准私人車輛進入,只能使用園區巴士,卻對大眾開放,而且「人人平等」,價格一律,每個人按照申請先後取得入園資格,不愧是最民主的國家。

這也並不奇怪,「國家公園」(national park)本來就是出自美國的概念,也正是由美國國會立法、授權政府設置了全世界第一座這樣性質的「保留地」,第一座公園就是在一八七二年設置的「黃石國家公家」(Yellowstone National

Park)。但這種經國家機器收由公權力管理、盡可能禁止人為開發或介入、只容許有限的教育或休閒使用的「生態保留地」,現在已經是某種「普世價值」,全世界由各個國家自行訂定的國家公園目前已經超過七千座,而具有某種公共管理和限制開發的自然環境地點更是不計其數(譬如,美國法定的國家公園共有五十八座,但「國家公園管理處」管理的地點卻有三百九十七處)。

「國家公園」的概念是從哪裡來、又是誰發明的?從觀念的演進來看,當然有很多前賢貢獻了各種珍惜自然環境的想法和呼籲,行動上的參與者也多如繁星、難以盡述,但只有一個人被美國的「國家公園管理處」(National Park Service)尊稱為「國家公園之父」(Father of the National

Parks),他就是蘇格蘭出生的美國自然學家、環境保護運動者兼自然散文作家約翰.謬爾(John Muir, 1838-1914)。

但這個稱號不無誤導之嫌,事實上謬爾在一八七二年(也就是「黃石國家公園」設立之年)還默默無聞,沒有太大影響力,他在一八七一年也才發表了第一篇關於自然考察的文字:〈優勝美地的冰河〉(Yosemite

Glaciers),文章中的見解引起注意,但還沒有被接受(他認為優勝美地河谷地形由冰川切割形成,與當時流行的地質見解並不相符)。要說是他促成了國家公園的設置是無從說起的(至少第一座國家公園和他毫無關係),事實上他後來為文討論「黃石國家公園」的時候,就說「這件事世界最該感謝的不是別人,而是海頓博士」(for which the world must thank Professor

Hayden above all others)。

文中提到的這位海頓博士,全名是斐迪南.文德魏爾.海頓(Ferdinand Vandeveer Hayden, 1829-1887),海頓是一位地質學家兼軍隊醫師,他曾經主持美國聯邦政府出資的「1871年海頓地質考察」(Hayden Geological Survey of

1871),這項研究計畫調查了懷俄明州西北部,確定了今日「黃石公園」地區的地質價值,更進一步說服了美國國會這塊地區自然環境的珍貴性,才有了國家公園的開創性立法,如果要用這個角度來稱海頓博士為「國家公園之父」或者「黃石公園之父」,應該也是沒有問題的。

但遲至一八七一年發表文章並稍後才成名的約翰.謬爾雖然在「黃石國家公園」的成立來不及有所貢獻,卻以他無止境的推廣熱情和不休息的辛勤筆耕,陸續促成後來的「優勝美地河谷國家公園」(Yosemite Valley National Park)以及加州「巨杉國家公園」(Sequoia National

Park)等自然保護地,並且大量討論國家公園的理論與實際運作(譬如他反對把國家公園交給州政府保護)。今天我們擁有的國家公園概念以及各種作法,都大量參考、採用了約翰.謬爾的言論與思想,稱他是「諸多國家公園之父」而不是「某一國家公園之父」,又好像一點疑問也沒有。

他的代表性行動是用實際考察與文字呼籲,推動「優勝美地國家公園」的成立。約翰.謬爾是在一八六九年春天第一次來到優勝美地河谷,他徹底探勘了整個地區,也對優勝美地產生莫大興趣;冬天他回到優勝美地,與當地一位屯墾者簽下工作合同,替他建造並管理一座鋸木廠,前提是這座鋸木廠不砍伐任何活著的樹木。他繼續待在優勝美地,工作之餘深入谷地做科學考察,也充當嚮導引領各界名人探訪優勝美地,這些造訪的名人包括了當時美國著名詩人、散文家艾默生(Ralph

Emerson, 1803-1882)在內,那已經是一八七一年的事,也是他發表論文〈優勝美地的冰河〉嶄露頭角的一年,那時候,他已經辭去鋸木廠的工作,全心全意做一位探勘者了。

一八七二年開始,謬爾展現旺盛的創作力,大量的文章陸續出籠(他經常利用冬天寫文章,有時候可以同時進行十五篇文章,天氣轉好則進行旅行與考察),幾篇著名的文章如〈氾濫期的優勝美地河谷〉(Yosemite Valley in Flood)、〈加利福尼亞的活冰河〉(Living Glaciers of

California)等都是這一年發表的。他的勤奮寫作和觀察見解受到重視,一八七三年起,他就成為《大地月刊雜誌》(The Overland Monthly)的固定作家了。

約翰.謬爾一面在山林田野做研究寫文章,一面注意到這些自然環境的脆弱難以維護,他對於應該動用政府力量保護自然的想法也逐漸成形。一八七六年,他發表了〈上帝最初的殿堂:我們該如何保存我們的森林〉(God’s First Temples: How Shall We Preserve Our

Forests),文中指出,森林是最容易受到破壞的自然資源,那是相對於礦藏與土壤說的;礦藏常有岩層保護,土壤則堅實耐操(謬爾說,即使是最野蠻的耕種方式也不會完全毀壞土壤,破壞過的土壤經過一段時間休養,也總會恢復地力;謬爾顯然沒有預見基因改造、化學毒物或輻射線對土壤幾近永久性的破壞)。但森林對氣候、對水土保持又是如此重要,謬爾認為,除非立法介入,否則森林消逝的速度將會非常驚人……。

事實上,在約翰.謬爾的時代,美國中西部的大部分地區都還是原始森林的景觀。在他為數眾多的旅行遊記與自然紀錄裡,美國許多地方尚未遭到大規模的破壞,都還保持一派自然的風貌,他筆下的濃密蔭深的肯塔基橡樹林、生機盎然的佛羅里達沼澤地、蔚為奇觀的內華達州與加州的巨杉(Giant

Sequoia,紅木的一種)森林,更不用說地形獨特的優勝美地河谷或荒野一片的阿拉斯加,無一不是如詩如畫的天然美景,與現代文明俱來的巨大地景、地貌改變,在當時並不是那麼明顯(至少我在他的書中看起來是如此)。

但約翰.謬爾卻已經敏感地察覺到巨變即將來臨,他在〈上帝最初的殿堂:我們該如何保存我們的森林〉一文中大聲呼籲,沒有節制的伐木與畜牧者放火闢林為牧地的行為,已經開始迅速消滅大片的森林和部分珍貴的樹種,儘管身處在到處是原始自然的環境裡,他已經預見人類社會的擴張終究會導致森林與其他生態環境的災難,他用很像二十世紀環境保護者的警告口吻說:「森林最大的敵人是斧頭與縱火……;」他主張用立法的公權力手段來保護森林,他說:「假如我們的立法者能發現並展開某些手段,使森林的破壞減輕,那怕只是一點點,在我們每一位愛樹人的眼中,都足以彌補他們其他的巨大罪愆……。」

回頭看去,約翰.謬爾是早了一百五十年的「先見者」。今天環境保護已經是各國政府與人民的共同價值與不得不遵行的道德命令,他所說的話一點也不奇怪,但我們畢竟是他的思想的「受益者」,我們相信的事其實是他說話的結果,他的先見之明必需得放到他的時代去理解。

約翰.謬爾生於蘇格蘭,十一歲舉家遷往美國威斯康辛州,從小愛讀書並熱愛自然;他曾自述童年說:「我被放置在純粹的曠野之中,那兒每一件事物都引起我的驚奇與讚嘆。」他覺得讀書時間不夠,徵得父親的同意得以「早起」,他就每天清晨一點起床,讀書直到天明;他能背誦「全部的新約聖經和絕大部分的舊約」,這樣的勤學可能為他後來的寫作生涯奠下了極好的基礎。

謬爾年輕時期已經陸陸續續做了多次的旅行和自然探險,但在一八六七年他二十九歲時,他決定休假一段時間(原來的計畫是三年),從事一次較大規模的探險旅行,他希望這次旅行足以啟發他後來的生活,他計畫乘坐火車與走路,穿越肯塔基與田納西的森林,一路下行到喬治亞,再南下佛羅里達,最後他可以前往南美洲去採集植物標本。

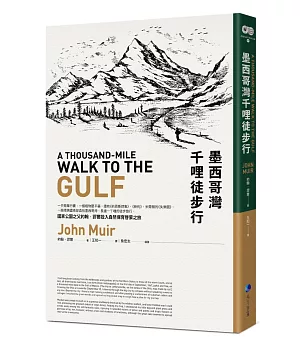

這趟旅行最後與計畫不盡相同,周折重重,但它的「啟發性」卻是一如原來的期待。他當時隨身攜帶了新約聖經、米爾頓(John Milton, 1608-1674)的《失樂園》(Paradise Lost, 1667)以及一卷柏恩斯(Robert Burns,

1759-1796)的詩集,走了超過一千哩路,一路上他寫日記,當時他還沒有文名,可能並沒有想到出版,但日記在他死後出版,書名叫做《墨西哥灣千哩徒步行》(A Thousand-Mile Walk to the Gulf, 1916),成為他的代表性作品之一。

我說過約翰.謬爾對世界最大的貢獻是他關於自然保護的思想與行動,但在這本他才二十九歲的著作裡,我們已經看見他後來生涯的主要特色。譬如說他從事自然探險的「簡單方法」,他描述自己的計畫時就說:「我的計畫很簡單,就是選擇我能找出的最荒野、森林最茂密又最省腳力的路線向南行,以能經歷最大範圍的原始森林為目標……。」

這幾乎就是謬爾的「旅行方法」,他並不以探險或達成什麼標竿為目標,他的方法是「融入」,或者用今天的話說,是「慢遊」。沒有特定的時程,只有一個方向和大概的目標,然後就讓環境帶著他走。他當然需要計畫與準備,有時候他也需要補給和嚮導(不過那都是後來的事),但他的探險方式主要是針對自然與地質的觀察與享受,不是那種穿透型、破壞型的探險者;他主要的觀察對象是自然,特別是植物和地質,他對文明與文化沒有興趣,他對路上偶爾會碰見的屯墾者或印第安人並沒有特別關注,他注意到印第安人文化以及他們與自然相處方式,那已經是他晚年的事了。

他對自然界的關心是「無條件的」,他認為動物、植物的「生存權」是上天賦予的權利,萬物並不是上帝給人類的「恩惠」。他對歐洲白人把萬物視為上帝給予人類的恩惠極為反感,他說:「我們被告知世界是專為人類而造的──這是沒有事實根據的假設。……如此來看造物主,當然就會對祂所創造的萬物有錯誤的看法。舉個例子來說,對這類被塑造過的人類,羊是個很簡單的問題──牠是為我們的衣和食而生,由於在伊甸園中偷食了禁果,導致人們對羊毛的需求,而羊吃草和白雛菊全是為了這注定的神聖使命。」

年輕的謬爾愈說愈義憤填膺:「但是,如果我們問問這些自以為是的上帝旨意解說者,那些把活生生的人吃得滋滋作響的猛獸──像獅子、老虎、鱷魚又怎麼說呢?還有無數咬人肉、食人血的有毒蠱蟻又如何呢?無疑的,人是為這些東西飲食而生的嗎?」

約翰.謬爾自己有一個「齊物論」,他說:「如此說來,這些有遠見的教師們難道沒有察覺,造物主創造動植物的目的難道不是要使萬物都愉快地存在?而不是創造萬物以取悅一物。為什麼人要把自己看得比萬物中的一小部分更有價值?上帝努力創造的東西中,有哪一樣不是宇宙整體中重要的一環?」

正是因為這樣的觀念,約翰.謬爾主張:「即使是缺少我們肉眼看不見或知識尚無法參透的微生物,宇宙也同樣不完整。」

我們很難想像這麼激進的自然主張出自於十九世紀一位二十九歲的年輕人之手或之口。但今天重讀《墨西哥灣千哩徒步行》,你的確活生生看到這樣的思想正在萌芽,正在把人類從「萬物之靈」角色回歸到「共生萬物的一環」,回到謙遜謙卑,回到珍惜一草一木,不惜動用至高的國家機器組織力量,「強迫地」為其他動植物保留一塊自然之地。法律與政府,雖是人造之物,此刻也不只務人之事,它也有「生物權」要維護。

如今,我們進入「國家公園」時,動物並不關在籠子裡,「觀看者」(也就是人類)才謙遜地「關在盒子裡」,生命萬物有權自然生長,人類不得干涉。這個新來的「普世價值」的體會,是今日重讀約翰.謬爾的意義。