推薦序

寫下歷史的延長線

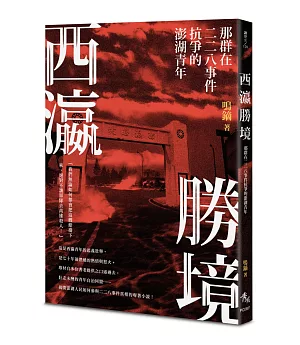

《西瀛勝境》,從被遺忘寫起,從被抹除寫起,從海風的謊言寫起。

一九四七年二二八事件,血腥塗抹台灣島嶼,氣味縈繞不去,澎湖也未能倖免。長年海色清媚的家園,首度被漫天烏雲覆蓋,有一群以熱血點燃理想之火的人,恍若消失於虛空。然而,這樣的記憶,很快地被更黑暗的強權所操控的歷史,全面奪取。

作者以「海風不誠實,大概是跟歷史學壞了,歷史總是在說謊。」一語,精準地註解了這段血腥殘暴歷史如何被抹除,家園如何被奪取,流滲著一種帶著眼淚的嘲諷,以及刺痛人心的荒謬感。

因為,我們都知道,海風並非不誠實,而是因為家園早已被奪取,家園的解釋權長期被搶奪。從那個被歷史長期註寫為偉大超凡的蔣委員長來到澎湖開始,從他讚賞「澎湖風景秀麗而心生感動」開始,從「西瀛勝境」的石碑被豎立開始,家園,就已不再是原來的家園。

因此,海風只能沉默,吞入歷史,暗自存檔,等待被重新開啟的那一日。

冼義哲就是那個開啟者。他以大伯公的生命史建構家族史,以家族史來折射澎湖這座島嶼的前世今生,開啟了海風封存已久的歷史檔案,把23歲的大伯公召喚回來,把島嶼曾經的熱血召喚回來。

海風只能留存記憶,而開啟記憶,卻必須靠族人自己。揭露,為歷史招魂,就是記憶重構的開始,也是我們真正能望向清朗未來的那一刻。

做為歷史檔案的開啟者,冼義哲這部家族史的一個特色,在於鮮明的時間感與空間感。時間線主要有兩部分,主線是一九四五年戰後初期到一九四九年全面戒嚴後這段時間,另一條線則是冼義哲所生存的21世紀;空間線則從澎湖擴及台灣本島;同時以故事串珠的形式,以某個時間、某個地點、某個族人、某些事件,形構出感知結構豐盈的家園空間意象。

這個家園,不是蔣委員長所讚嘆並摧毀的家園,而是澎湖人世代居住的生活空間,是熱血青年曾經付出理想與青春的實踐場域,也是家族青年開啟記憶鑰匙,重構鮮活歷史的招魂之所。

《西瀛勝境》改寫了強權所營造的「西瀛勝境」假象。冼義哲把自己也寫進去了,通過青年開啟歷史檔案,招喚魂魄的行動,讓這部家族史有了延長線,讓台灣歷史有了延長線,向真正自由沒有罣礙的未來,逐漸延伸。

楊翠

推薦序

為什麼唯獨澎湖,在白色恐怖下有二二八事件紀念碑?

因為「西瀛勝境」牌樓旁的石碑,鐫刻著「對此次事變嚴守秩序,殊堪嘉慰」、「本年二二八事變發生蔓延全省,祇澎湖安定如常」這幾句話,長期以來,澎湖被認為與發生在一九四七年的臺灣歷史大事二二八事件無關。

冼義哲這本《西瀛勝境》撥亂反正的,就針對這件事。他根據耆老口述,詳實紀錄二二八事件後發生的「紀淑事件」、「青年自治同盟」等塵封史事。

書的內容,這裡不贅述;書中寫的,自然比我轉述更加詳細、精彩。我這裡想提出一個問題——

為什麼蔣介石政權,唯獨在澎湖立下這座很特別的「西瀛勝境」二二八事件紀念碑?

臺灣本島上,蔣介石政權對二二八事件,更多時候隻字不提,彷彿從來不曾發生過這場動亂。

我想這可能和澎湖的歷史地位有關。

澎湖列島,在一八九五年四月十七日簽訂的《馬關條約》(又叫《下關條約》、《日清講和條約》)中,與「臺灣全島及所有附屬各島嶼」永遠讓與日本。情節與臺灣命運雷同。

不同的卻是:澎湖至遲在十三世紀元代,即與大陸(地理名詞)同屬一政權管轄(設置巡檢司),而臺灣卻要到約四百年後的一六八三年才「局部」(西岸)與大陸同屬一政權(清)管轄。臺灣在西荷殖民前,原住民酋邦已具雛形;澎湖無原住民,百分之百漢人移民社會。

更重要的是:歷史上若干次佔領臺灣的行動,均由澎湖出兵攻臺——荷蘭人如此,鄭成功如此,鄭經如此,大清如此,日本亦復如是(《馬關條約》前一個月、一八九五年三月澎湖已於澎湖之役被日軍佔領)。

可以說:要拿臺灣,先拿澎湖。

一九四七年二二八事件,嚇得大陸上風雨飄搖的蔣介石政權心驚膽跳。或許正因為「先澎後臺」歷史殷鑑,蔣介石政權為了穩住澎湖、以免臺灣失守,所以特立「西瀛勝境」紀念牌樓?

立碑的當時澎湖要塞司令史文桂,早於一九五四年作古。當時他是怎麼想的?尚待更多歷史文獻出土。

陸之駿

推薦序

英靈不滅,一脈相承

《西瀛勝境》的書名,是來自一座紀念牌樓的名字,建築裡頭塵封著七十餘年前的歷史真相,在那個我們無緣親見的歷史現場,以抗暴者之血為泥、以追求自治的精神為磚所砌成,再被威權者以黨國巴洛克式裝綴埋藏起來;直到那個當年騎著單車的少年長大,他心中那未被解開的疑問在街頭參與反抗運動時被淬鍊,終化成一把追求真相的鑿子,用兩年的寫作時間鑿穿了黨國粉飾太平的謊言,才發現那裡頭的磚泥曾是自己家族先人的血淚。

七十餘年,「澎湖未曾參與二二八事件」的謊言,在作者不斷訪問耆老、調閱文獻的交叉比對後,在寫作成文學作品後、在出版後,終將一點一滴向真相贖罪,臺灣轉型正義工程中遺落的拼圖被找回,我們才得以知悉原來高雄屠夫彭孟緝第一時間調不到兵援和彈藥槍械,是當年一群澎湖熱血青年以命相拼的戰果。

二二八不只是單薄的一頁歷史血淚,更是臺灣近代史詩上最悲壯篇章,「那些英雄所代表的反抗精神,以及他們對臺灣民主化發展的集體貢獻,不能只是頒發回復名譽證書帶過,必須讓當代社會能夠明白當年他們的奮鬥」,作者以這樣的信念完成寫作,而在書中故事之外的故事則同樣引人入勝。

在澎湖近代民主發展史中,書中主角趙文邦是一個舉足輕重的角色,少時便是重要的意見領袖、穿梭官民之間調和鼎鼐,23歳那年因「組青年自治同盟」被登記入罪、被當成叛亂嫌疑犯,險些遭國民政府「全部殲滅」…而這些只是趙文邦先生年輕時的故事。

在太陽花世代中,主角趙文邦跨三代的後孫子輩、作者冼義哲是一個無法略過不提的人物,早在十幾年前這個手上還未握有選票的少年家就已經開始在體制內外來回戰鬥,無數公民行動中都能看見他的參與,22歲時便組織全臺灣各地青年發起佔領政治的運動、23歲那年更成為臺灣有史以來最年輕的立委參選人,跟他的伯公一樣反抗過暴政、因抗爭而被關押過。

於是我們在不同的時空與場域中,看見伯公與姪孫二人的身影交疊,時代不同但精神無異、英靈不滅而一脈相承,作為凡人,我們在看趙文邦的故事到冼義哲的奮鬥,無法不帶著浪漫去為反抗者的血液與靈魂感動。

作為文學寫作者,化身為「鳴鏑」的冼義哲,在此作中展現出與其第一本出版作品《十字路口》截然不同的寫作風格,是其功力使人驚艷之處,尤其提筆書寫自己家中的長輩更非易事,但他不負眾望地交給社會一篇蕩氣迴腸的史詩,更在寫作以外的世界持續為信念而戰。

一九四七年四月十四日至五月十五日,國民黨在澎湖展開「清鄉」整整一個月,但歷史記載卻告訴我們「未引起更大混亂」,七十餘年過去了,我們仍難窺見相關紀錄,無以得知那一個月之中的真相全貌,澎湖檯面上的政治人物也都噤若寒蟬,公部門也沒有任何的紀念活動或翻閱歷史,但本作的出版將迫使政客難逃揭開真相的歷史責任,而我相信這也是作者的一種反抗。

「民主與自治」是這百年來臺灣無止盡的追求,即使跨三代反抗也仍在前進,二二八不應該被矮化成「騷亂與鎮壓」,烈士更不應該被當成冤魂,恐懼不能戰勝希望,這一分反抗的精神正彰顯著「人」的主體性與存在的價值,所以我們永遠不能忘記陳澄波、丁窈窕、湯德章、吾雍‧雅達烏猶卡那(高一生)、林茂生、潘木枝、雅巴斯勇.優路拿納(湯守仁)、余德仁、嘉義民兵、二七部隊(臺灣民主聯軍)與趙文邦的故事,不能忘記他們犧牲自己,是希望承諾給後世子孫更好的未來。

臺灣也好,澎湖也好,仍有著許多的不公義,但只要堅持為公義而反抗的精神尚存在,我們對美好未來就永遠能抱有希望。

張宇韶