導讀

「她的」博物學(Herstory of Nature)

在十七至十八世紀的歐洲有位博物學家,主要活躍在法蘭克福與阿姆斯特丹。這名博物學家以其植物學與昆蟲學研究聞名;且與當時主流的博物學研究不同,其關心者從來不只是分類,而是生物的生命史,以及生物間相互依存的關係。這名勇於挑戰科學主流的博物學者,其人生也是波瀾壯闊。1692年,因其生活理念不同,其走上離婚一途;1699年,時年52歲,這名博物學者與女兒,遠赴荷蘭於南美洲的殖民地蘇利南。在過來的兩年間,其與當地原住民和被歐洲人運送至該地勞動的黑奴建立友好關係;這些「當地人」與其分享生活中的各種植物與昆蟲知識,這名博物學者也以生花妙筆將之記錄下來。在那個南美印地安人與非洲人若不被當成「奴隸」就是「野蠻人」的年代,這名博物學者對其報導人懷有高度敬意;在寫作與畫作中,其不僅避免使用類似詞彙,甚至還違逆當時的學術慣習,給予報導人一定的學術認可。兩年後,由於瘧疾肆虐,這名博物學者回到阿姆斯特丹;1705年,《蘇利南昆蟲之變態》(Metamorphosis

insectorum Surinamensium)奠定其在博物學的地位。我們現在知道,這名博物學者倡議之「關係為中心」的博物學,僅管在當時並非主流,日後在洪堡(Alexander von Humboldt,

1769-1859)發揚光大下,成為今日生態學的核心;而其念茲在茲、且以精妙之插圖闡明之昆蟲與植物的生命史,於十九世紀末期成為分類學的標準配套。有著熱帶醫學之父之稱的萬巴德(Patrick Manson, 1844-1922),之所以能為熱帶疾病的病媒提出嶄新見解,協助羅斯(Ronald Ross,

1857-1932)贏得1902年的諾貝爾生醫獎,很大程度得歸功於生命史為中心的分類學。

現在我問各位,這位博物學家是男還是女?

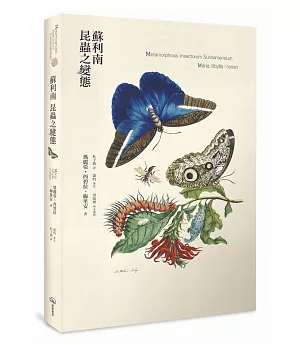

答案是女性,名字是瑪麗亞.西碧拉.梅里安(Maria Sibylla Merian, 1647-1717);各位手中的這本書,便是梅里安在結束蘇利南的考察後,結合其一貫之關係與生命史為中心的博物學,以及蘇利南當地人的在地知識後,呈現給歐陸博物學社群的作品。

*****

之所以會用如此迂迴的手法來介紹梅里安出場,靈感主要來自臺大心理系教授謝伯讓於《泛科學》上的一篇文章(pansci.asia/archives/73758)。謝教授要問的問題是「哲學(以及數學和物理)排擠女性?」,而他以如下的場景開場:

文人雅士群聚的巴黎左岸,一對父子攜手從咖啡館前走過,一位正在高談闊論的哲學家見到了這對父子,此大哲學家先是眉頭一皺,隨後就氣定神閒的跟旁人說到:「這小孩是我兒子!」

請問,這位哲學家是小孩的什麼人?

我必須承認,當我看到此問題時,我完全沒想到這位哲學家可能是那小孩的媽媽;換言之,儘管我略有涉獵科技與社會研究(science and technology studies)中的性別議題,我似乎還是如謝教授要提醒我們的,在思考科學家是誰時,有意無意地落入性別盲點或刻板印象。我甚至不用援引如Emily

Martin關於「勇猛直前之精子」對上「端莊賢淑之卵子」的經典研究;日前,麻省理工學院經濟學教授Esther Duflo、同校經濟學教授Abhijit Banerjee與哈佛大學Michael Kremer榮獲2019年的諾貝爾經濟學獎。弔詭的是,中文世界就不用說了,在英文世界,若干主流媒體係以「Abhijit

Banerjee教授之妻」來稱呼Duflo教授,彷彿「妻子」就是這位了不起之經濟學者最重要的頭銜。再把時間往前推一點。各位讀者應該還記得,2017年,南韓釜山大學教授Robert E.

Kelly在接受BBC的連線專訪時,有兩個小孩亂入,緊接著有位亞裔女性衝進來,把小孩拖離現場。這讓人會心一笑的片段,引發這名女性是誰的熱烈討論。不少人推測該名女性為保母時,事實證明,她是Kelly教授的妻子金正雅(Jung-a Kim)。

*****

諸如此類的性別刻板印象,既是梅里安在其時代努力要顛覆者,同樣也成為當代歷史學者努力要以梅里安為例來顛覆者。以《馬丹蓋赫返鄉記》(The Return of Martin Guerre)聞名於世的歷史學者戴維斯(Natalie Zemon Davis)曾寫過梅里安的傳記,收錄在《邊緣上的女子:三段十七世紀的生活》(Women on the Margins: Three

Seventeenth-Century Lives)一書,1995年由哈佛大學出版社出版。據戴維斯的分析,梅里安只在著作中揭露其女性身份一次:梅里安想像有位讀者請教她關於1679年大量出現的大型毛蟲是否會對植物造成傷害,她回說,「依我女性的單純」(meiner Weiblichen

Einfalt),傷害已經造成了(見頁154-155)。至於梅里安為何要如此?可能的原因是,僅管自博物學被認可為一類科學以來,女性從未缺席;但其角色如不是採集者,就是標本製作者或繪圖者,充其量只是「助手」,極少被當成是一位「作者」。這又會牽涉到,對梅里安時代的女性而言,允為博物學者之重要「通過儀式」的海外探險,除非是以殖民官員的妻小為之,否則是可遇不可求的。關鍵不在女性的生理構造,而是當時的社會氛圍;隻身前往海外的女子往往會被當成妓女──事實上,若梅里安不是先仰賴「焉能辨我是雌雄」的策略,在博物學社群中取得一席之地;她是否能以「離婚婦女」的身份,帶著小孩子,遠赴蘇利南從事田野調查,可能還在未定之天。

不過,梅里安或許採取了「焉能辨我是雌雄」的策略,但這不表示,「她的」博物學就完全等同於「他的」博物學。戴維斯便認為,與當代的博物學家不同,分類一直不是梅里安關心的重點,這讓其精心製作的昆蟲與植物圖鑑呈現相當不同的風格。的確,打開同時期的博物學圖鑑,你會看到的是,一種希望把時間凝結在圖面上的努力;若沒有如此,一株採下來的枝條,或某隻正在躍動的生物,即將走向衰敗與變化,讓造物者悉心打造的原型,就此消失在讀者的目光中。梅里安的博物學則不然。在她的圖像中,時間是流淌的,甚至是循環的;讀者看到的,不會是試圖拓印出造物者心目之原型(type)、將剎那當成永恆的努力;相反的,梅里安試著描繪一組組關係構成的生態系;在其中,剎那即是永恆。

Londa Schiebinger的《植物與帝國:大西洋世界的殖民生物探勘》(Plants and Empire: Colonial Bioprospecting in the Atlantic

World)亦處理到梅里安博物學的特殊性。按照Schiebinger的說法,儘管「植物」與「帝國」為這本書的關鍵字──但她想要呈現的,既不是植物學家如何以帝國主義為後盾、於殖民地發現了種種植物界的珍稀物種的歷史,也不是治理與擴張之於帝國的必要性如何讓植物學轉為一類「大科學」(big

science)。相反的,Schiebinger告訴我們,她要說的故事,是某些生物與環繞在該生物周遭的俗民知識,如何在揭露後、旋即受漠視的歷史。Schiebinger認為,梅里安悉心繪製與描述的flos pavonis(即peacock

flower,孔雀花之意。見圖45)便是當中最顯著的例子。梅里安觀察到,在蘇利南,淪為奴隸的婦女,為了避免後代繼續踏上同樣的悲慘命運,以該植物來早產;理由在於,當地人相信,即便在白人的土地上,這些生命消逝了,但很快地會在另一片土地上重生。然而,Schiebinger指出,除了梅里安之外,十八與十九世紀的自然史家對此孔雀花的效用大多語焉不詳;戴維斯則指出,儘管梅里安在蘇利南的研究讓她贏得跨國聲譽,其對各類地方知識的記載,乃至於藉此對奴隸政策的批判,當代的博物學社群多半不置可否,認為這或許是梅里安「女人的單純」所致。Schiebinger認為,這就牽涉到當時歐洲社會對於墮胎的態度;歐洲婦女當然也有墮胎的需要──但與其仰賴如孔雀花這樣的墮胎藥,墮胎多仰賴醫師之手、以暴力、侵入性、對女人身體有害的方式為之。Schiebinger呼籲科學史研究在探討科學社群各式各樣的「致知之道」之餘,也應花更多的心思探討歷史上究竟多少類似孔雀花的例子。如果說科學史、科學哲學與STS研究的焦點總放在科學社群是如何認識這個世界(即認識論;epistemology),Schiebinger指出,或許我們需要更多關於科學家如何「不識」這個世界的經驗研究(Schiebinger稱之為「不識論」;agnotology)。

*****

我的不識論或許是這篇導讀一直難產的原因。幾個月前,當暖暖書屋的歐陽主編邀我為梅里安的書撰寫導讀時,我不加思索地答應了。我知道這本書,也自認對博物學史還算了解;但一旦 “natural history” 要轉為 “herstory of nature”

時,我不時發現腦袋像打了結,過去奠基在分類、地理大發現、採集、機械論的理解,在梅里安這本巨著前,似乎都無用武之地。這是一本圖鑑;但正如科學史家Lorraine

Daston告訴我們的,圖鑑蘊含的是一種世界觀,甚至是一種把世界做出來(worlding)的實作。1719年,當《蘇利南昆蟲之變態》再版,我們可自其新版的標題頁圖片(見本書第1頁)中,一窺這世界大概是什麼樣子。按照戴維斯的分析,這也是充分顯露梅里安之個人風格的封面。當中我們看不到什麼裸體的「土著」或小孩畢恭畢敬地呈現動植物標本給四體不動的男性博物學家;我們看到的,是一位坐在角落的女性,與意味著助手與當地人的小孩們,親暱地討論各種動植物標本。在物種急遽消失、野火叢生、連空氣都開始變得有毒與有害、某位總統候選人把為台灣長照作出莫大貢獻之女性都叫做瑪麗亞的時代,我想我們需要梅里安這本書。

洪廣冀(國立臺灣大學地理環境資源學系助理教授)