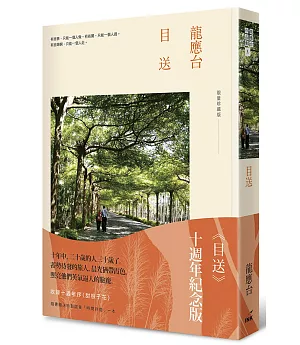

自序

(十週年序)甜根子花

我們其實有兩本存摺,一本是金錢,以前鎖在密碼抽屜裡,現在鎖在密碼雲端裡。裡面的數字長短、進出分寸,我們清楚。

另外一本存摺是時間。不知是誰的懸疑禮物,一出生,好人壞人每個人一本,藏著一個活存數字,只能支出,不能進帳。我們終生看不見內容,只能在所有的燈光都熄滅了、所有的聲音都靜默了、所有的熱愛都冷卻了、所有的執著都成灰了,這筆存款化為零的時候,我們才用最後一次的吐氣對即將停止還微熱的心,說:原來......是這個數。

時間存摺沒有本子,它在流轉的波光裡若隱若現,在酒館的喧鬧中時起時伏,深夜路燈蒼白的光照進寂寞的老巷,拉長了踟躕的腳步,它突然就在那路燈下。瞥見的人心中一驚,不安地悄聲問自己:我揮霍了多少,還有多少?

十年,是多還是少,要看你拿它來做什麼。

如果你是一隻野兔,十年就是你的一生一世一輩子——如果你不被毒蛇咬到,不被陷阱夾到,不被狐狸吃掉,不被森林大火燒到。十年是你的宇宙極限。

可是十年,越戰只能打到一半多,還要加七年才能打完。十七年可以拿來把兩萬公噸的炸彈炸焦寮國的土地。戰爭結束後,花四個十年的工夫,還清不完農民稻田裡的未爆彈,但是一個十年,就可以用這些戰爭的垃圾炸傷炸死兩千多個大人和孩子。

十年,足以讓一個國家崩盤,譬如委內瑞拉,從石油富國變成動亂饑餓的難民國。十年,也足夠讓一個國家重生,譬如哥倫比亞,中產階級的數字加倍,赤貧國民的人口減半。

至於個人的十年呢?那是多麼豪邁的一筆支出,我們的一生比野兔、鵪鶉、松鼠,也不過就多了幾輪而已。如果平均壽命是八十歲,那麼我們連養八隻兔子,就是一生。

*

晚餐後,到美君房間,幫她按摩。從八十歲到九十歲這一段,她逐漸失去了語言能力,我不再能用童謠逗她說話,「一二三四五六七,美君美君在哪裡?」她也不再能看著我,很矜持,很有教養地說,「請問您貴姓?」

九十四歲的她肩頸僵硬,手臂彎曲,手指緊握如爪。十年後的今天,唯一能給這最親愛的人的,只剩下我的體溫。拾起她削瘦的手臂,用乳液揉搓她每一個勾住的手指關節,一節一節、一根一根幫她放鬆。她閉著眼,不言不語,沉入一個我看不見的時光深潭。想抓住她不放,卻沒有一片衣角可以摸到。

那個時光深潭,怎麼這麼黑呢。

平行的十年中,二十歲的人三十歲了。他們是蓄勢待發的旅人,太陽剛從東邊升起,晨光猶帶霞色,照亮他們英氣逼人的臉龐。二十歲的青澀,被工作的責任轉換為沉穩堅毅;少年理想的稜角,在人與事的碰撞浸潤中,芒刺仍在,但開展出另一種意氣崢嶸。

十年之後,不管是面對深潭還是晨光,都仍是目送,但婉轉惆悵、萬般不捨的我們,畢竟也謙卑上了課,此刻目送的心情被他們日出的霞光感染,有點像清晨四點來到登山口送別那初次登山的人;看著他們裝備齊整,朝氣勃發,「未來」在前行轉角處散發出清新的草香氣息。他們興奮的神情、好奇的眼光、欣喜的期待,你不能不禮讚:青春就是早晨的太陽,早晨的太陽從洪荒初始就是義無反顧的,萬道光芒點亮整座山脈,讓所有的荒徑野路和葉尖上每一滴露水,都晶瑩剔透。

目送本身,是多麼深沉的一門學問啊。

*

十年中,《目送》多篇文章在華文地區成為小學到高中的語文考試題目。其中一題是這麼出題的:

十六歲,他到美國做交換生一年,我送他到機場。告別時,照例擁抱,我的頭只能貼到他的胸口,好像抱住了長頸鹿的腳,他很明顯地在勉強忍受母親的深情。他在長長的行列裡,等候護照檢驗,我就站在外面,用眼睛跟著他的背影一寸一寸往前挪。終於輪到他,在海關窗口停留片刻,然後拿回護照,閃入一扇門,倏然不見。我一直在等候,等候他消失前的回頭一瞥,但是他沒有,一次都沒有。

現在他二十一歲,上的大學,正好是我教課的大學,但即使是同路,他也不願搭我的車。即使同車,他戴上耳機──只有一個人能聽的音樂,是一扇緊閉的門。有時他在對街等候公車,我從高樓的窗口往下看,一個高高瘦瘦的青年,眼睛望向灰色的海,我只能想像,他的內在世界和我的一樣波濤深邃,但是,我進不去。一會兒公車來了,擋住了他的身影,車子開走,一條空蕩蕩的街,只立著一只郵筒。

我慢慢地、慢慢地瞭解到,所謂父女母子一場,只不過意味著,你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠。你站立在小路的這一端,看著他逐漸消失在小路轉彎的地方,而且,他用背影默默告訴你:不必追。

依據上文,「一條空蕩蕩的街,只立著一只郵筒」最可能的象徵意義為何?

(A)兒子有著過人的身高 (B)信件傳遞的速度太慢 (C)在疏離中期待兒子的回應 (D)望子成龍的心願全然落空。

*

一只郵筒,象徵什麼呢?

五月跟兒子去愛丁堡。我買了幾張明信片,他隨性跟我要了一張,站在路邊信手塗寫了幾個字,丟進郵筒,不知道寫了什麼,也不知道寄給誰。

五月的蘇格蘭明信片七月到達了屏東潮州,越過原野,越過綿羊,越過水怪出沒的尼斯冷湖,越過大海和中央山脈。

我也才看到那天他寫了什麼。

跟你在蘇格蘭很開心。別想太多死亡的事。

搞不好你就活到一百歲。

一轉眼就是九月中秋,滿街的人聲鼎沸。大人在騎樓跨著矮凳烤肉、喝啤酒,孩子們追著鬧著在馬路中間放鞭炮,烤肉的饞香和鞭炮的煙硝混在一起。我惦記的卻是溪邊盛開的甜根子花;明天颱風到,甜根子花會被摧殘殆盡,今天非去不可。

短褲涼鞋,趕到溪邊。遠處大武山一脈青蒼,山腰繞著一道白雲,像繫著一條透明柔弱的絲巾若有若無。幾百隻白鷺鷥騰飛天空,排出大弧形,一縷長煙往大海的方向飄去。草澤風起,無邊無際的甜根子花翻飛,天上地下一片霜白,月明如雪。

這時,電話響了。我說,「嗯,你沒忘記今天是中秋--」,他說,「當然沒忘。我請倫敦的同事吃月餅,他們問我要不要沾醬油......」