在這裡,回家只是死亡的開始……

1986年4月26日,烏克蘭車諾比核電廠發生爆炸事故,輻射塵隨風吹至鄰近小國白俄羅斯……為了避開人口密集處,政府以人工方式降下黑雨,白俄羅斯從此成為重災區。其輻射劑量,竟高達廣島原爆的400倍……

***獻給未來人類的一段歷史***

「車諾比堪稱二十世紀最重大的災害事件,時至今日我還是不解,我所見證的究竟是過去還是未來?……一不小心,就會陷入恐懼的窠臼」--諾貝爾文學獎得主亞歷塞維奇

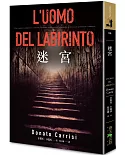

★諾貝爾文學獎得主亞歷塞維奇揚名國際代表作

★歷經十年,超過500位受訪者

★首次完整俄文直譯

★台灣版獨家收錄林龍吟導演深入核災地區,傳達三十年後的真實影像

★政大斯拉夫語系教授鄢定嘉、中研院文哲所副研究員陳相因專文推薦

「他們常會急著想趕快把話說完,唯恐說慢就來不及了。我當時沒意識到,他們的證詞都是拿生命換來的」

在白俄羅斯的重災區,美麗與恐懼交織而生。花朵開放得異常豔麗,果實長得特別碩大,不過,一切都禁止摘採……

事故後十年,亞歷塞維奇決定傾聽來自受災區的聲音,她花費了二十年,訪問了超過500位倖存者,他們都是以親眼所見的死亡,換取這些證言,且每個人的聲音都反映出某種真相,那是時間概念的崩解、是國家機器的隱瞞、是俄羅斯人的價值觀,與無數個體生命交織出的眾生相。

看得見的死亡與看不見的敵人

當時蘇聯正在進行一場為期十年的阿富汗戰爭,對士兵來說,當戰爭結束後,死亡便開始遠離。不過,對車諾比事故的救災參與者,當任務結束後,才是死亡的開始。他們被迫打一場名為核災的戰爭,但敵人卻是看不見的。難以逃離,也無處使力。

他們經常拿廣島原子彈轟炸和自身處境相比。但不解的是,廣島核彈是因為戰爭引燃,但深處絕境的他們,遭此景況,又是為何?

「那不是名為『科技』的錯,最大的問題在於人」

車諾比事故開啟了一扇窗,讓人民開始懂得去質疑原本認識的世界。當政府說一切都沒事了,但雙眼所見並非如此。沒有人清楚真正的輻射數字。一切都被隱藏。

這段歷史漸漸從其他地區的人民記憶中消失。但對存活下來的這群人,它從未遠離。即使數年後終獲得其他國家的幫助,仍無法換回原來的世界。而數十年來,白俄羅斯重災區,在接受支援之餘,也宛如成了各國學者專家研究的實驗室,而人人都是白老鼠。

車諾比32週年,珍貴收錄重災區紀實攝影,見證災難的過去與未來

受災區,今日是何種景象?

2014年來自台灣的記者與攝影師林龍吟導演,宛如二十年前走訪各地的亞歷塞維奇,穿越重重困難,進入「重災區」白俄羅斯東南方。他們希望透過近30年後的目光,帶領台灣讀者看見另一種樣貌。在快樂的人群、美麗、生機蓬勃的自然景觀背後,乘載著許多人窮其一生也難以遭遇的過往。

今日白俄羅斯最新的核電廠即將啟用,同時人類正面臨碳排放議題,在不定時炸彈與漸進的汙染危害之間,有理性選擇的可能嗎?人總是在歷史中尋找解答,這次就讓我們一起在文字與影像間尋找答案。

◎各界推薦

李根政/地球公民基金會董事長兼執行長

莊德仁/北市建國中學歷史教師、台灣師範大學歷史所博士

陳玉峯/成功大學台灣文學系教授兼系所主任

陳相因/中央研究院中國文哲研究所副研究員

賀立維/退休教授,美國愛荷華州立大學核子工程博士

黃士修/核能流言終結者創辦人

黃宗潔/國立東華大學華文系副教授

鄢定嘉/國立政治大學斯拉夫語系副教授兼主任

劉心華/國立政治大學斯拉夫語系教授

歐茵西/國立台灣大學外文系退休教授

蔣雅郁/去過車諾比核電廠兩次但沒死的人

簡義明/國立成功大學台灣文學系副教授

uedada /《絆:後311,日本社會關鍵詞》、《日本製造:日本廣告人的潮流觀察筆記》作者

車諾比核災三十周年紀實團隊