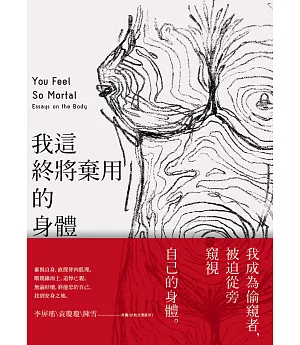

推薦序

鑽求身體的記憶蟲洞

我不懂自己為何偷那罐荳蔻,感覺像是個人生的試煉。我膽子夠大?夠勇敢?夠壞嗎?我雖已在一年前出櫃,公開女同性戀的身份——或說認同那樣的身份,這是一九七〇年代流行的說法——但還不夠離經叛道,因為我仍舊不敢主動向人求愛。……我想帶些什麼離開,也許希望離開時能變個人。

身體其實都知道,而記憶有其韻律。普魯斯特在《追憶似水年華》中,以熱茶與瑪德蓮小蛋糕,喚起一長串的細膩記憶,關於往事,關於即將散逸的前塵。佩姬.辛納則從身體開始,不那麼依靠外力或機運,任由身體帶領,搜索肉身與記憶的種種秘密。

記憶的蟲洞如萬花筒散射,該如何沿著枝葉,收攏起線索,追尋回記憶的核心?佩姬.辛納的選擇很腳踏實地,便是從「腳」開始。猶太人的身份,讓她有一雙家族遺傳的猶太腳,造成一種腳拖地行走的類卓別林步態,從這雙腳定錨,談起父母,談猶太人族群,擴散至她與母親去百貨公司遭遇歧視的故事,但這一切,必須等到二十年後母親的喪禮,她才終於寫下。記憶的邏輯如夢,她以理智分析,偵探般的抽絲剝繭能力回到原初,以好長好長的憋氣,沿著那些線索,回到更上面、更上面的那一層。

肉體脫離不了性別,性別又延伸出了認同,身為一個女性、猶太人、同性戀,她的回溯註定是長路漫漫,並且多歧。每個篇章都像是小小的百科全書,從自身推演,她的涉獵範圍極廣,從個人經驗到上天下地的眾多信手捻來,各種引述事例無所不包。例如開頭引述的那段偷竊荳蔻文章,之後談及麥爾坎.X在獄中靠荳蔻解癮,甚至是茱莉雅.柴爾德的做菜祕訣。

如同書名,《我這終將棄用的身體》再貼近身體一些,聯想力廣袤無窮,像是《柳橙不是唯一的水果》之外的另一種成長小史,不過要扣除宗教狂母親。佩姬.辛納沒有一個強大的痛苦施壓點,她的壓力來自四面八方,標籤層層疊疊。寫盡成長期間的不安與痛楚,身體的,當然還有精神的,憂鬱的篩檢。她誠實,並且理智,書寫那些需求、恐懼、渴望與愛,在憂傷中翻飛出幽默的光。

最後,罹甲狀腺癌的母親在去世前個月,還暗示我是女同性戀,才害她生病,彷彿女同性戀的關係會突破我的肉體,造成她的細胞產生病變。母親喉中有顆腫塊;再也無法吞嚥,再也嚥不下女同性戀的關係或任何其他東西了。

父親死後,我在三十七歲當了老孤兒——那會讓你登時回到童年狀態,同時賦予你取消不掉的成人榮冠——我將那些抽屜清空,原本偷偷挖尋的東西,如今全成為我的合法遺產了。

當認同與身份一併成熟,大致可以面對自己的同時,也差不多該轉身面對父母的衰亡。幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸,也許子女註定無法理解父母,或者反過來,父母註定無法原諒子女的選擇,那麼至少能夠從日常的蛛絲馬跡中,尋覓一點和解與安定的可能。

起點是身體,你總是要先過自己的身體這一關,從遺傳上、生理上、習慣上、經驗上去理解父母的身體與記憶。當你埋葬父母,等同埋葬一部分的過去,接著就就該輪到自己去尋找去處。身體的騷動平息,才得以可以安身,回看命運的途程。

身體與靈魂是旅伴,也許有過爭執,但終究必須陪對方走過這一段。這是某種和解的過程,一起坐上走走停停的鐵道列車,一起在路上輕輕搖擺。

李屏瑤(作家)