現代中文的經典 徐 學 ──曉風散文半世紀

(一)

曉風是一位資深教授,更是一個對萬物有情的女子。在方塊字的藝術世界,她多方出擊。她的小說〈潘渡娜〉曾被收入《八十五年年度小說選》(編按:此書指一九八五年在中國大陸所出版之文選),是當代華文世界最早的科幻小說,至今在大陸依然擁有許多讀者;她的戲劇,在臺灣被列為經典,在大陸香港的劇場上演,滿座感泣;她的雜文,早在《野火》之前就對威權與陋俗作不羈挑戰。她的散文,自學生時代獲幼獅文藝獎後,屢獲各種大獎。但她散文創作最大的獎來自讀者,是口碑而非獎盃。多年來,她的散文集暢銷更常銷,並已入選兩岸學生國文課本,與古典散文相映生輝,堪稱現代中文經典。

(二)

散文作為文類,時常叼陪末座。它是作家進入文壇的入場券,似乎無人不能。可是在所有文類中,散文最是易寫難工,尤其在中國,在白話文興起之後,因散文而成為經典作家更是艱難。

難處之一:中國文學中,散文地位崇高,流金溢彩。它歷來與詩歌一起被供奉在文學正殿上,中國文字的特性,使中國文人有著為其他民族所不及的無比豐富的語詞和長達兩千年可供利用的文字資料,科舉制度更鞏固了文人考究語言、刻意求工的習性。兩千年的中國歷史產生了浩瀚廣大的散文品種:經誥典謨之肅穆,莊列之想像,史傳之篤實,漢賦的流動,碑銘的溫潤厚重,序跋文體的進退合度,奏議策論的清真雅正;外加駢文的嚴格規律,箋疏寫作的傳承精神,乃至水墨紙緣題款,尺牘起承轉合,更有唐宋大家左右逢源,高下皆宜;宋明小品另闢蹊徑,獨標神韻。品類之繁多,典範之宏麗,無不深入中國文人心中。令後來者歎為觀止,知難而退。

難處之二:魯迅說,五四散文小品的成功,在小說戲曲和詩歌之上。(《「小品文的危機」.南腔北調集》)果真如此?

其實不然。近代以降,中國文化遭災受劫,「載道」等同陳腐,法度視為桎梏。志在解放性靈,不意開啟濫情,雖間有力作,卻不抵潮流,遂使稚嫩「美文」,綿綿百年。感傷濫情稚嫩做作文白夾雜淺俗之文常常被奉為經典,編入教材,誤導學子,並造出讀書界的惡俗,膺品淘汰精品,佳作為之淹沒。

難處之三:散文不比小說、詩歌有思潮有流派,時常形成一波波潮流,散文是一種較難進入市場操作的文類,在文學日益產業化的形勢下,散文比起其他文類更加寂寞,它要引起出版界、新聞界乃至評論界的注意,難度較大。不比戲劇、小說可吸納異域新潮,令人耳目一新。

(三)

沒有過人之處,就難在當今中文經典中覓得一席。曉風的過人之處何在?

一曰奇

曉風出身保守的中文系,受「國故派」教育,本該與寫作無緣,充其量也是閨秀派。可她卻能破繭而出,以現代生命的律動讓蒼白典籍再度泛紅,以美麗的藍墨水沖洗故紙堆的陳腐。在她的散文中許多是出入古典,流連掇拾的結晶,戲文、詩詞、人物、器皿,甚至一個漢字,幾抹色彩,在她的解讀中都煥發出神奇的色彩。如果說,傳統文化如黃河之水奔瀉入懷,那也因曉風攪入魂靈,如酒麴入甕,才使這水甘冽芳醇,成了文化傳統。

她的散文意蘊豐厚,世事洞明人情練達,市井瑣事中自有骨氣奇高,不使感性淪為軟性;她的散文敘述自然,沖淡寧靜,文辭如水,一筆如舟,引領我們一步步走入一條條美麗水域;她的散文,句法上有彈性,語彙中有聲色。「散文美」相對於「詩美」,就在於前者是文章之美,文章之美更加講究語句的組織方式和辭彙的提煉選擇,講究「情致」和「趣味」,它們是比西方所謂「抒情性」遠為細膩微妙的美感,屬於中國美學的特有範疇。曉風的散文句式充分發揮中國文字波折流動的特性。文言句法的簡潔渾成,西式句法的嚴整新穎,話本戲文的活潑口吻,被她融於一爐,古典詩文的典雅文詞,引車賣漿者流的俗言俚語,現代社會的流行辭彙,在她的筆杖下,交響成一個大樂隊。在她的散文中,白話從黑白進入彩色,從平面而立體,由清水變為結晶,既保持明白如話的聽覺效果,又充盈著曲折成趣的書面美感。曉風散文之奇還在於她猶如千手千眼觀音,風格多變,六○年代初期,她就至少具有兩副筆墨,如余光中先生所說的,亦秀亦豪,經過多年的耕耘,她更上層樓,她可以現代,可以古典,可以莊重,可以幽默,有時飛揚,有時蘊藉,有時奔放,有時內斂,有流雲的閑情,也有沸血的淡然和霍然而怒的盛氣。身為散文作者,她也可以進入各種角色:不服氣的小學生,有些傻氣的情人,諄諄善誘的教師;一個愛鳥人,一個賞花者,或者多情多智的旅人,喜歡好茶好咖啡的飲者……

二曰大

奇是不拘一格的活力,是開創新篇的現代,而大則是大家境界。曉風雖然不曾留學異域,職業也單一,從學生到教師。但由於她的好學與敏感,也得益於她家學淵源,得益於臺灣社會的憂患與動盪,開放與多元。她有了超出前輩女作家的胸襟與視野。她集學者的淵博,詩家的靈慧,哲人的睿智,宗教的悲憫於一身。她敢於涉筆醜陋,不再唯美是鶩,而是美醜並舉。小說、電影、音樂、繪畫、攝影等藝術都納入了她的視野,促成了她觀察事物的新感性。她的散文有詩的節奏,戲劇的對話和衝突,繪畫的色彩,還有虛構的小說技法,形成了多元的集大成的美感。

當然,曉風散文之大更多的來自她散文中的博大胸懷,它結合了儒家的擔當和基督的悲憫,還有藝術的純真。她說「懷不世之絕技,目高於頂,不肯在凡夫俗子身上浪費一絲一毫的美,當然也沒有什麼不對。但肯起身為風雪中行來的人奉一杯熱茶,看著對方由僵冷而舒活起來,豈不更為感人」。所以,曉風散文中有那麼多凡常中國人,他們或是憂患動盪中既善其身又濟天下的讀書人:〈半局〉裡的杜公,〈再給我們講個笑話吧〉的世棠,〈不識〉中的父親,〈未絕〉裡的馬國光……或是在凡常生活中持守道義和尊嚴的平頭百姓;灶下捧讀《古文觀止》的胖廚師,陪盲父遊覽山頂風光的女子,為自己成為畫中人而欣喜的農夫……這是一些與作者偶然交會的小人物,或許連姓名也不曾留下,然而,在他送上的一碗辣醬裡可以嘗出敬業和尊客,在她的一次擁抱中有感恩和激情,幾個未嘗的包子,一句真情的好話,都會讓我們或會心而笑,或心如搗臼,熱淚迸湧。

曉風的散文中,人物林林總總,職業,地位,年齡都迥然不同,既有可以相與出塵的名士大儒,也有只是居家過日子的柴米夫妻,他們之所以讓曉風含情凝睇,援筆勾勒,是因為曉風認為,世界上,最燦爛的光輝,最能夠燃起情感和生命的光輝,只能是源自人心。無論身居朱戶或者柴門,惟有人,才是最值得珍愛的。人是我們的鄰居和朋友,是我們的兄弟姐妹,是我們垂垂老邁的父母和嗷嗷待哺的兒女。他們不論有多少缺陷,有多少傷痕,依然是我們這顆星球上無價的尊嚴和慰藉。同時,曉風也認定,有尊嚴有追求的中國人就是我們民族的脊樑,共同構成了我們民族文化的大磁場。所以,曉風在他們的身上捕捉的是我們民族文化撒播的靈光與風采,傳遞的是民族文化再生的信念。

從純淨的少女情懷起步,步下紅毯,穿越醜惡,見證偽善,最終成就了悲憫大愛。由一塵不染而歷經炎涼滄桑直逼人世內核,彷彿自風平浪靜捲入狂風巨浪,曉風依然有一雙寧靜清澈的眼睛,那裡因隱藏著百年憂患的海棠血痕而有一絲憂鬱,幾分憤懣,但卻更多的是自信,是擔當,是困頓中不失安祥,凡常裡自有莊嚴。浩大的場景、紛繁的群像,重大的事件,在曉風散文中並不多見,但與那些濃墨重彩長篇巨幅相比,曉風的散文毫不遜色地具有令人震撼的情感經驗和審美情趣。這就是中國的寫意傳統,以小見大,言有盡而意無窮,李白的樂府,蘇東坡的小品短賦,不也是尺幅寸心,無地無窮嗎?這就是曉風散文之大。

三曰老

中國書法推崇人書俱老,中國文學有「庾信文章老更成,暮年詞賦動江關」的美談。比起其他文類,散文更講究爐火純青。中國古人早就認識到散文的敘述策略是「行雲流水,圓活流轉」。詩化,劇烈的動作和戲劇衝突等強化手段只是散文創作中的變奏而非常態。中國散文追求的境界以意蘊深遠骨氣奇高為裡,沖淡寧靜自然真率為表。需要特別指出的是,它推崇的「自然」是絢爛歸於平淡,是不屑於「為文造情」的矯揉造作,「舍我其誰」的劍拔弩張,而非「我手寫我口」。

對於散文家,內在功力的修煉,尤甚於自然隨意。蘇軾提出文理自然姿態橫生,說自己下筆如山泉一日千里,但也立刻補充道,「與山石曲折,隨物賦形」,隨物賦形,也就是有規範有約束,不是一瀉無遺;而他的「常行於所當行,常止於不可不止」,更是長期用功讀書寫作而後修煉得來的境界──從心所欲而不逾矩。因此,散文家依憑的不僅是才氣,更多的是多年修煉的內功──人格和歷練。《人間詞話》中說,「客觀之詩人不可不多閱世,閱世之深,則材料愈豐富愈變化。主觀之詩人不必多閱世。閱世愈淺,則性情愈真」。而我們說的「老」應該是「閱世而不溺世」,「閱世深卻性情真」,這就是長期修煉後的一種境界。曉風近年來的散文已經達到了這樣境界,寧靜致遠,淡泊明淨。她的散文裡的敬畏與寧靜,尊嚴與氣度,正是來自長期的釀造,默默的積蓄,它並非純然空靈,也不是冷漠無情,更不是畏葸忍辱,而是人世風浪中大徹大悟後留存的精神結晶。這與其說是宗教,不如說是一種歷久常新的中國智慧。

(四)

六月來西北講學,說起臺灣島多高山,大陸學生深為驚訝,小小一島,三千米以上的高峰,竟有百座之多,而華山不超過二千米。同樣,說起二千三百萬人中,可以傳世的經典作家不會少於十來位,也讓他們困惑。可是,事實如此,高山總是彙聚在同一山脈,經典也常彙聚在同一時空。這一時空也許很大,如漢唐中國,也許不大,如古希臘,愛爾蘭。靠的是適宜的土壤和氣候。

在現居臺灣的中國經典作家中,曉風只能算是中生代,以她的潛能,我們相信還會有新的傑作新的境界,兩岸的中國人在期待,全球的華人在期待,歷史在期待!

附 記:

初識曉風教授在十多年前的江南,此前已在她的散文中癡迷許久。此後與她聯繫不多,埋頭在她的作品中卻是常事,讀後是講,講完是寫,寫完還想談,還要講,因為她的作品,也和大陸許多「曉風迷」結緣。終於有一次專為曉風開的研討會,陽明大學盛情邀約,可歎今之海峽一若古之蜀道,我只能隔海發文,又因為人在旅途,手邊無書,只好憑著印象寫出,如果不太學術,還請諸君見諒。最後還要感謝西安程國君老師。

(徐學教授,現任廈門大學臺灣文學研究所所長,從事臺灣文化與文學研究,著有《隔海說文》、《臺灣當代散文綜論》、《余光中評傳》、《臺灣新文學概觀》等書。) 他的信,我不敢看第四遍

去年聖誕節,我接到他的賀卡,自北美洲。這原是尋常事,但因他是我年少時景仰的詩人,事情就有了不同的意義。

還不止,賀卡中還有信,信上的話雖句句都是中文,我讀來卻萬分艱難,幾乎不解。天哪,他在說什麼呀?這封信是寫給我的嗎?他盛讚了我的散文──盛讚的程度令我吃驚。本來,一個人寫了五十年,能碰到幾個對自己謬賞錯愛的人,也不算稀奇。但詩人自有他的高度、他的俊賞,得此人一言,勝過一千萬人的掌聲。

於是,我神經兮兮地再去看了信封,並再一次看了稱謂,確定那信是寫給我的沒錯。然後,我把整封信從頭到尾再看了一遍,肯定這封信竟然是真的。

其實,詩人讚美我,也許只是手段,目的呢?目的顯然是要我重視健康,以保永年,順便持續創作。可是我淡定的心情卻一時被他打亂,我在屋子裡走前穿後,不斷問我自己: 「唉,這麼甜蜜的讚美之詞,我要不要好好坐下來,再享受它一遍呢?雖然剛才明明已讀了兩遍,但那兩遍不算,因為是在驚疑不定的心情中讀的。這一次,我要好好自我陶醉一番。」 於是,我坐下來,鋪開來自遠方的箋紙。

然後,我問我自己,幹麼這麼虛榮心作祟,人家讚美你,你就信以為真了,把一封信連讀三遍,不嫌過份嗎?如果是罵你的信呢?你也肯讀它三遍嗎? 於是,我跟自己商量,好吧,就賴皮這一次吧,且讓我讀第三遍吧!但是,我保證不會去讀第四遍。讀三遍已是耽溺,讀四遍簡直就是沉淪了。此刻,且容我耽溺一下下。

上古有人造酒,獻給大禹,禹嚐了,認為極美,──而因為極美,他吩咐此物以後不可讓它在自己面前再出現了。

後來,那封信我果真沒有再去看第四遍。我怕我在讀第四遍的時候會誤信詩人的話是實情。 我是個果如詩人所言,能把文章寫好的人嗎?或者也只不過如一隻神話中小小的精衛鳥,啣些小木小石來填補憾恨之海罷了──而作為一隻精衛鳥的幸福,大概就在於牠總是傻傻的相信自己所做的事在宇宙中十分重要,而且,或者有一天會居然完工的。

(二○○九.八.九)

跋

「專欄」這種版圖,不知道是何人發明的。它本不算什麼,卻有其鐵血紀律: 例如,每週一次,不得誤稿。 又例如,不得太長太短,務必以一千二百字為度等等。

我因此似乎有些恨它,可是,奇怪的是,這是我第三次答應《中國時報》寫專欄了。看來我一定也有幾分愛它,我可能很想知道我能不能像孔子一樣,把一小塊轄土治理得井井有條。

這本書中除了在中時的專欄,也有幾篇是《人間福報》的專稿。至於專輯的分類,輯一比較跟國學有關,近年來常有人談「科普」一說,如果科學要普及,文學也要有「文普」吧?我十分想把文學說得令人一聞難忘。輯二是一般稿。輯三跟我近年來的社會參與以及懷念故舊之人有關的稿,例如「紅衫女子」是寫自己去投身「紅衫軍」的傻氣,「賣花人去路還香」則是追念詩人胡品清的。

我對本書的願望很小,希望它營養而可口,如果僥倖還能令人覺得有幾分嚼勁,那就真是意外之喜了。 順便,我想介紹一下徐學──就是在序文裡介紹我的作品的人──,他的名字在臺灣知道的人雖不算多,卻是一個很有份量的人物。他的職稱是中國大陸廈門大學臺灣文學研究所的所長(廈門,因地緣關係,是全大陸研究臺灣最早也最深的地方)。但這是官銜,且不去管它,他本人實在是一個敏銳而細緻的作家。

民國九十七年他曾受聘為雲林科技大學的客座教授。

他這篇介紹我的文字原是為「學術研討會」而寫的,比較硬,而且,文中舉的篇章也貫及我許多書的作品(不以此書為限)。我卻因珍惜這一方「他山之石」,而刻意請出版社容我將之放在序文的位置。我自己重新再三把讀此文之際恍見故人清的身影和含隱的似笑非笑的嘴角。啊,原來,生命中只見過三、五次的人也可以是摯愛的朋友。

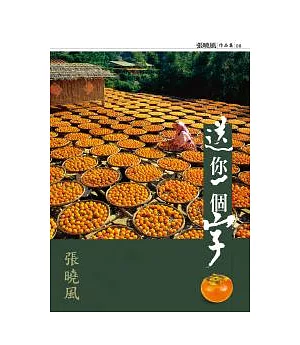

至於封面上的字,有三個取自臺靜農教授的書法,我向他深深致謝。雖然,天人遙隔,握著猶有他手澤的書法集,我的心裡仍有許多起伏。臺先生的姓跟臺灣相同,而他的字,我認為是臺灣四百年來最美麗的字──能有臺先生三個字做招牌,我真的覺得出書也是一件不錯的事了。當然,這件事說來要感謝臺老師的令郎益公先生,因為他的慨然首肯,使我可以坐享這不世出的華奢。

(二○○九.八)